材料一 西方国家大规模的城市化进程,起源于近代的工业革命。城市化作为一种经济和社会发展的形态,和工业化似乎是一对“孪生子”,它们就像两个车轮,承载着人类社会滚滚向前发展。在第一次产业革命的推动下,1851年英国的城市化水平就超过了50%,率先进入成熟的城市化阶段。法国、德国、加拿大等国家相继启动了城市化进程。19世纪70年代,第二次产业革命在美、德、法等主要资本主义国家兴起,使得重化工业取代纺织等轻工业而成为主导产业,西方国家的城市化进程明显加速。

——摘编自周跃辉《西方城市化的三个阶段》

材料二 近代中国的城市化有着一系列的局限。一方面,由于城市变革更多的属于外力冲击下的被动过程,缺乏足够的内在动力和自主性,加上持续动荡的社会环境,因而始终徘徊于传统与近代之间,只能说是“半截子”近代化;另一方面,近代因素在中国社会的渗透和扩散,在地域空间上很不平衡。东部沿海地区与西部内陆地区,南方地区与北方地区,口岸地区与非口岸地区,在近代化形式和发展水平方面存在很大差异。更进一步讲,中国近代的城市化某种程度上是一种外力强制的移植,必然与中国社会产生一系列的矛盾和冲突,从而走上一条扭曲的道路。

——摘编自陈国灿《中国城市化道路的历史透视和现实思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括英国近代城市化的原因和意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代中国城市化存在的明显不足及其原因。

材料一 20世纪70年代以后,“逆城市化”逐步出现在以美国为首的西方国家,成为城市发展中的普遍现象。为逃离“城市病”控制下的城市,具有经济实力的富人最先走出城市,大批的中产阶级紧随其后。城市附近的小城镇和农村区域内的基础设施、公共服务等因此得到完善,经济拉动力随之产生。乡镇在人口规模、产业结构、公共服务以及空间布局等方面缩小了与城市的差距。同时,对城市而言,生产资料和生产要素的流出则相应地放缓了城市发展速度,推动城市调整并优化其功能结构和空间结构,进而突出城市的产业优势。

——摘编自王宇冰、张丽莉《西方逆城市化实质及启示》

材料二 “逆城市化”并非西方所独有,中国在城市发展的不同阶段也出现了此类现象。第一阶段“逆城市化”现象出现于1961—1977年。自1961年起,国家开始针对国民经济实施八字方针。城市人口吸纳能力降低,人口出现回流趋势。第二阶段“逆城市化”发生在1989—1991年。这一时期政府颁布了包括压缩社会总需求、抑制通货膨胀、强调农业发展等一系列措施,使得城市就业岗位缩减,城镇对农村劳动力的吸纳力下降,农民工被迫回流农村。第三阶段出现了以“非转农”“逃离北上广”“离城返乡”“移居村镇”“回乡投资创业”为代表的多种“逆城市化”现象。对于“逆城市化”的研究热点也相应转移到了其对大城市的可持续发展、中小城镇的持续提振,以及振兴乡村,促进村镇的可持续、高质量发展上。

——摘编自梅堂《中外“逆城市化”研究的热点与趋势对比》

(1)根据材料一,概括西方“逆城市化”的表现,并结合所学知识,分析这一现象普遍出现的原因,(2)根据材料二并结合所学知识,比较新中国与西方“逆城市化”的异同。

材料一:19世纪70年代以来,以电力、化学产业为主导的技术革命使德国经济结构实现了由农业主导向工业主导的转变。德意志帝国的经济结构转型升级促进了就业人口结构的调整,1871—1913年间工业领域的就业人数从501.7万人飙升至1172万人,增长率高达134%。在德国城市化高速发展的过程中,新兴工业城市尤其是重工业城市发展最为迅速,以至于出现了欧洲其他国家无法比拟的“极速城市化”,1871—1910年间德国城市人口净增2413万人,而总人口增加了2386.7万人。1891—1910年间,大约有91个城市推行了行政区合并政策,这些城市的人口增加了173万。新增人口基本上都生活在城市,城市人口快速增长给城市住房以及其他基础设施建设带来了巨大压力。供水、排污以及生活垃圾处理的基建步伐难以适应日益增长的人口所带来的挑战。

——摘编自徐继承《德意志帝国时期的高速城市化与公共卫生危机》

材料二:1820年—1949年若干重要年份中国城市人口总数及城市化率统计表

| 年份 | 全国总人口(万人) | 城市人口数(万人) | 城市化率(%) |

| 1820 | 37377 | 2420 | 6.5 |

| 1840 | 41281 | 2769 | 6.7 |

| 1843 | 41724 | 2825 | 6.6 |

| 1893 | 33671 | 2769 | 8.2 |

| 1901 | 42645 | 4173 | 9.8 |

| 1920 | 44715 | 4742 | 10.6 |

| 1931 | 46884 | 5106 | 10.9 |

| 1936 | 46962 | 5281 | 11.2 |

| 1949 | 54167 | 5765 | 10.6 |

——摘编自李蓓蓓、徐峰《中国近代城市化率及分期研究》

材料三:1978年以来中国规划理论国际化演示图

——摘自曹康等《改革开放以来中国城市规划理论国际化历程研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪70年代以来德国高速城市化的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与德国相比,近代中国城市化的主要特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析20世纪九十年代以来我国城市规划理论变化的作用。

材料一 在强行进入的外国资本主义冲击下,上海等口岸城市的近代经济畸形发展,其与西部地区的比较优势日渐突出。有的口岸城市甚至超越集行政中心与经济中心于一体的传统城市。近代商办企业绝大多数集中于东部沿海,至1949年,东部沿海工业产值约占全国的一半以上。

——摘编自吴松弟主编《中国近代经济地理》等

(1)材料一反映了近代中国经济的什么现象?根据材料并结合所学知识,分析导致这一现象出现的原因。材料二 晚清时期,伴随着开埠通商,中国城市尤其是通商口岸城市经济发展,人口增加,传统的城市体制已不能适应城市发展和维护国家主权的需要。戊戍变法时期,康有为主张开办警政管理城市,商务等经济管理机构。清末新政时期,警察机构开始在城市广泛设立。中央成立了商部,制定了商法,近代城市工商业经济的管理机构也开始建立,城市管理法律体系初步确立。张之洞、梁启超、张謇等在租界示范效应的影响下,积极推动地方自治。城市自治章程的颁布和实施,打破了原来城乡合治的管理体制。

——摘编自周执前《国家与社会:清代城市管理机构与法律制度变迁研究》

(2)根据材料二并结合所学知识,简述晚清时期城市管理体制发生的变化并指出其推动因素。材料一 1801年,英国城市人口约占总人口的33%,而到1851年,英国已有580多座城镇,城镇人口占总人口的54%,1861年,已有16个城市超过10万,1881年城市化率提高到72%,成为世界上第一个实现城市化的国家。随着技术革新在棉纺织领域的展开,轻工城市率先异军突起,进而带动煤炭、冶金等工业的发展,加速了城市化进程。商品和原料的流动,需要畅通的运输渠道,大工厂制度需要仓库、码头储存原料与货物,因而一批交通枢纽城市应运而生。随着城市化的不断发展,城市内部工业资产阶级的力量也日益壮大,他们要求通过议会改革以获得更多的政治权力。同时,城市人口的集中也为开办学校或其他文化教育事业提供了有利条件。18世纪后期和19世纪初期,英国城镇中先后出现成百所技工讲习所,传授数理化知识。过去田园式的生活被节奏紧张的城市生活取代,人们追求的是世俗的利益而不再是宗教的慰藉;过去贵族乡绅热衷于赌博、嬉闹,现在则喜欢听音乐、欣赏戏剧,旅游等。城市集中了众多的工业,拥有稠密的人口,使得生活环境很难得到保证,如没有下水道系统,垃圾、粪便、污水不能得到及时处理,成为细菌繁殖和蚊蝇滋生的场所,城市中霍乱、伤寒、痢疾、疟疾等疾病很容易蔓延。由于住宅建筑滞后,加上资本家为利欲所驱使,使得城市的住房问题非常严重,密集的人口使各种犯罪活动也随之大幅度上升。

材料二 近代中国城市人口总数及城市化率

| 年份 | 全国人口总数(万) | 城市人口数(万) | 城市化指数(%) |

| 1820年 | 37377 | 2350 | 6.3 |

| 1840年 | 41281 | 2668 | 6.5 |

| 1893年 | 33677 | 2668 | 7.9 |

| 1920年 | 44377 | 4700 | 10.6 |

| 1936年 | 46136 | 5263 | 11.4 |

| 1949年 | 54167 | 5765 | 10.6 |

——摘编自李蓓蓓徐峰《中国近代城市化率及分期研究》

(1)根据材料—并结合所受知识,分析近代英国城市化带来的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳中国近代城市化的发展趋势并分析其原因。

材料一 宋以来,农民们也被卷进了流通经济的汪洋大海中。他们生产超过自己消费、为了销售的物产,或者相反的,从别人那里购买自己没有生产的生活必需品。而这个行为不是在自己的村庄内部、左邻右舍之间进行,而是在更为广域的,通过专门做些此生意的商人进行。由此,在农村地域出现了进行交易的恒常性设施。其小规模的叫做“店”、“步”、“市”等。“店”在陆路的街道两边,“步”是船停泊地出现的商业集落。

——[日]宫本一夫等《讲谈社·中国的历史》

材料二 第二次世界大战后,美国的地产商与零售商在城市郊区建造购物中心。购物中心集购物、休闲、餐饮、娱乐、服务、文化等功能于一体。随着城市化的发展,这一新的商业组织形式逐步推广到世界各地。

——统编版选择性必修2《经济与社会生活》

材料三 考察中华人民共和国成立以来中国城市化进程,总的看来,可以分为以下几个阶段:(一)1949-1957年,是城市化起步发展阶段;(二)1958-1965年,是城市化的不稳定发展时期;(三)1966-1978年,是城市化停止发展时期;(四)1978年至今,是城市化的稳定快速发展时期。

——国家统计局《新中国50年系列分析报告之三》

(1)根据材料一结合所学分析宋朝集镇发展的原因,并指出其在政治上产生的影响。

(2)根据材料二,结合所学分析购物中心这一商业组织形式产生、发展的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,任选中华人民共和国成立以来城市化发展进程中的某一阶段,分析其发展状况的原因。

材料一清末,有很多部门负责管理北京的街道与沟渠、河道,“严且备矣”,但“究其实,无一人过问”,以致北京城“粪土载道,秽污山积”,“洋人目之为猪圈,外省比之为厕屋”。清政府每年出资修缮,并向商民收取巨款,但款项皆被官员私吞,并没有真正用于街道等的修缮。戊戌变法时期,清政府令“各衙门即行查勘、估修,以壮观瞻,并大清门、正阳门外,菜蔬鸡鱼摊肆,一概逐令于城根摆设”。对此改革,“官吏闾民,皆称不便”,更有官吏怂恿百姓联名反对。

——据苏继祖《清廷戊戌朝变记》

材料二凡改革之事,必除旧与布新,两者之用力相等,然后可有效也。苟不务除旧而言布新,其势必将旧政之积弊,悉移而纳于新政之中,而新政反增其害矣。

——摘自梁启超《戊戌政变记》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清末北京街道管理改革的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,概括清末北京街道管理改革的困难。

(3)根据材料并结合所学知识,简析清末北京街道管理的改革给我们哪些启示。

材料一 15一 16 世纪,消除封建割据、摆脱教会控制、实现国家统一成为市民阶层同国王合作的政治基础,议会中新兴乡绅和市民阶层的席位大大增加。乡村工业、商品经济的发展使国内市场实现统一,市民阶层进一步壮大。在反对罗马教会及与法兰西等其他民族的斗争中,英国的民族意识得到迅猛发展:有人公开提出“.上帝是英国人”,《圣经》也被翻译成英语;英语得到上至国王,下至普通市民的大力推崇;到15世纪时,英国各地的英语学校已多达300多所。

——摘编自陈同文《浅析近代英国民族国家形成中市民阶层的作用》

材料二 在明清社会研究中 ,有明清“市民社会”之说。有学者认为,在当时出现的诸多特征已具备社会转型的意义。明清商品经济发展出现多种类型的富户,市民阶层初步形成并在反专制、反封建的斗争中崭露头角。明清士绅、商人在许多公共领域发挥作用,形成具有自治特征的团体生活,甚至发挥出批评政府的功能。出现的这股新生的力量,或能打破中国传统社会的桎梏,走向新的变革时代。

——摘编自林文勋、张锦鹏《“市民社会”抑或“富民社会”》

(1)根据材料--并结合所学知识,说明近代英国市民阶层崛起的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明清“市民社会”说的依据,并对此加以评价。

材料一 唐代扬州是大江南北水陆交通的枢纽。自安史之乱起,北人大批南下,扬州人口急剧增加。手工业的发展为市场提供了丰富的物质,很多外地甚至外国产品也源源而来,遂成国际性经济都会。由于人口增加和工商业活动的集中,市民及工商业者很多都“侵衢(街)造宅”,结果不仅在扬州沿官河两岸出现了“十里长街市井连”的繁华商业街,夜市也随之兴盛起来。

——摘编自李廷先《唐代扬州工商业的发展》

材料二

——(依据赵煦《英国早期城市化研究》)

材料三

请回答:

(1)依据材料一,概括唐朝中期以后扬州商业发展的特点,并结合所学分析原因。

(2)依据材料二,概括1751—1851年英国人口的变化,并结合所学分析导致这种变化的相关因素。

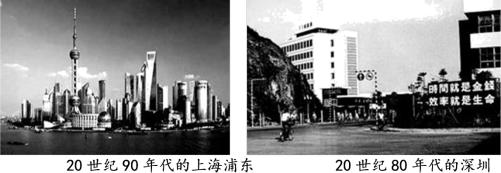

(3)改革开放推动了中国城市的发展。结合史实,以材料三的两幅图片为例进行说明。