材料一

| 年代 | 背景 | 移民情况 | 备注 | |

| 战国(约前301年) | 秦灭蜀国、巴国后 | 秦移民万家(以-户四五丁口计)入蜀,约有四五万人 | ||

| 元末明初 | 元末,湖广地区爆发农民起义 | 以湖广地域为主的南方移民入蜀。标志着移民来源发生了以南方人居多的变化 | 第一次“湖广镇四川” | |

| 清前期 | 四川巡抚张德地上书请求移民:“四川自张献忠乱后,地旷人稀,请招民承垦。” | 十余个省的移民入川,以湖北、湖南的移民最多,移民持续百余年,移民人口达170多万 | 最大规模的“湖广填四川” | |

| 抗日战争前期 | 由于南京失陷、武汉告急,国民政府将首都内迁到了“雾都”重庆 | 江苏、浙江等省和京津沪宁的学校、工厂、机关和居民蔬散入川。据统计约700多万人从北方和沿海进入四川 | ||

材料二 美国独立后,先后颁布了《西北土地法令》《宅地法》《印第安人迁移法案》等法律,鼓励向西部移民。1825年伊利运河竣工,从马里兰州西部到伊利诺斯州的全长952千米的国家级公路建成。……这些北美的清教徒们,带着“天定命运”(即在没有清楚界定的地盘上扩展的使命感)来到太平洋岸边。自然环境的美丽、和谐、富饶,吸引着土地投机商、农民、东部小农场主和大量欧洲移民。大片荒地被开垦出来,一大批农场、种植园在西部得以建立,农业快速发展,粮食、原料产量激增,成为东部工业发展的重要支撑。在西进运动中,种族灭绝政策导致大批印第安人丧失家园,处于萌芽状态的美洲文明被消灭。

——摘编自《论美国西进运动的原动力》等

(1)根据材料一,概括四川历史上人口大迁移的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,分析美国西进运动的影响。

(3)根据材料并结合所学知识,指出影响移民的主要因素。

材料一 《晋书·桓温传》记有东晋大将桓温的一段话:“自强胡陵暴,中华荡覆,狼狈失据,权幸扬越。”《十六国春秋》记十六国时原西晋旧臣贾坚仕于前燕,(东晋)士子荀羡劝说贾坚说:“‘君父、祖世为晋臣,奈何背本不降?’坚曰:‘晋自弃中华,非吾叛也。民既无主,强则附之。’”贞观时,给事中杜楚客在谈及北方突厥时云:“今令其部落散处河南,逼近中华,久必为患。”《唐律疏议》规定:“造畜蛊毒,所在不容,摈之荒服,绝其根本,故虽妇人,亦须投窜,纵令嫁向中华,事发还从配遣。”

材料二 梁启超在20世纪初逐渐形成了自己的“中华民族观”。梁启超认为:“民族主义者,世界最光明正大公平之主义也。不使他族侵我之自由,我亦毋侵他族之自由。在于本国,人之独立,其在于世界也,国之独立。”“吾中国言民族者,当于小民族主义之外,更提倡大民族主义。小民族主义者何?汉族对于国内他族是也。大民族主义者何?合国内本部属部之诸族以对于国外之诸族是也。”“现今之中华民族自始本非一族,实由多数民族混合而成。”“究我之此论,其将唤起我民族共同之感情,抑将益增长我民族畛域之感情。”

(1)指出材料一中“中华”一词内涵的变化。结合时代背景,分析变化的原因。(2)根据材料二,结合所学,评析梁启超的“中华民族观”。

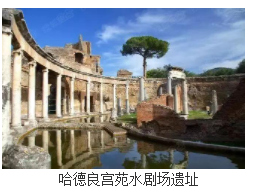

材料一 在罗马帝国初期,诸多执政者都建立了自己的庄园。在众多著名的庄国中,只有皇帝哈德良(117-138年在位)的庄国还残留着较多的遗迹,它是罗马帝国的繁荣与生活品味在建筑园林上的果中表现。相传,大约公元124年,皇帝本人参与了山庄的规划。从遗址上看,庄园内除了有宏伟的宫殿群之外,还有图书馆、画廊、艺术宫、剧场、庙宇、浴室、竞技场、游泳池及其他附属建筑。这些建筑布向随意,因山就势,变化丰富,分散在山庄各处,没有明确的轴线。整个山庄以溪、河、湖、池及喷泉等水体统一全园,夏季还有水帘从餐厅上方悬垂而下。国内还有一座建在小岛中的水中剧场(如下图所示)。

——摘编自朱建宁、赵晶《西方园林史》

材料二

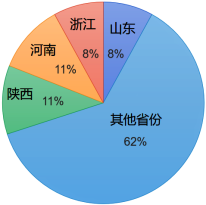

(即陕西占11%,河南占11%,山东占8%,浙江占8%,其他省份占62%)

国家考古遗址公园各省数量统计(不含立项)

2010年至2021年,国家共公布了三批国家考古遗址公园名单。国家考古遗址公园(不含立项)第一批主要集中在河南、陕西、四川和北京,第二批分布范围包括新疆、黑龙江和广西,第三批新增河北、宁夏、福建、安徽等地项目。据统计,(截至2021年)36处国家考古遗址公园中有11处为世界文化遗产,5处为5A(级)景区。在遗址公园的建设、运营与管理中,由于地理区位的差异性,考古遗址公园的数量、定位、利用策略、展示目标与方式等都有所不同。

——摘编自彭婷《国家考古遗址公园名单统计与分布特征》

(1)根据材料一,以哈德良庄园为例,概括罗马帝国前期园林建设的特点,并结合所学知识分析其成因。(2)根据材料二并结合所学知识,说明国家开展考古遗址公园建设的意义。

(3)综合上述材料并结合所学,总结考古遗址发掘与保护的历史经验。

材料一 在中国,越是远古,社会习俗就越是国家政治教化的组成部分。节日是古代统治者推行礼乐教化的工具,通过节日来与民同乐,制造欢乐祥和的气氛,是维护统治的有效方式。中国的节日基本是以二十四节气为线索进行,春节雏形是庆丰收;而清明节则有“清明前后,种瓜种豆”之说。传统节日以家庭为组织进行,除夕全家守岁,清明祭祖扫墓,中秋团圆,重阳把出嫁的女儿接回。由于受我国悠久的历史影响,中国节日逐渐演变为综合性的节日,如清明节最初是单纯庆祝农事的节日,后来演变为集扫墓、祭祀、踏青于一体的节日。

——摘编自秦永洲《中国社会风俗史》

材料二 西方节日更多体现出人们的互动性、社交性、热烈情绪的发泄性,以自我为中心,崇尚个性张扬,有较强的娱乐性。如狂欢节是基督教“谢肉节”的世俗化称呼;情人节是纪念名叫瓦伦丁的基督教殉难者;万圣节是为了纪念教会所有圣人。西方主要以单一性的节日为主,比如情人节、万圣节、父亲节,在庆祝过程中仅以一个项目为主题。

——摘编自唐小晴《中西方传统节日文化比较分析》

材料三 随着改革开放步伐加快,中国传统节日如春节、端午、中秋等被越来越多的外国人接受。中国传统节日文化“走出去”,提升了我国文化的软实力,最终提升了我国的国际影响力。

——摘编自黄美琪《中西方传统节日及其文化内涵比较》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国传统节日的特点,并分析其原因。(2)根据材料二指出西方节日的特点,并结合所学知识分析其原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,谈谈你对推动我国节日文化“走出去”的建议。

材料一 佛教到12世纪末,也就是穆斯林土耳其人到达之时,它仅存在于少数几个地方,并处于没落状态。这一伟大的宗教运动从其诞生地反常地消失的一个原因是,它未能为应付日常生活中的危机做好准备,未能为出生、结婚、去世和俗人生活中其他一些关键性的转变提供种种仪式。对比之下,婆罗门则准备好自己的种种礼仪。这一事实保证他们尽管遭到改革者们的攻击却仍能生存下去。此外,更重要的是,婆罗门自己也从事改革。他们在富于哲理性的经典《奥义书》中,提出了他们自己的通向自由和解放的道路。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 玛雅人创造了美洲大陆上最古老的文明……他们独自发展了表意文字,用字母或符号作为表达思想的传统符号。为了计算时间、预言未来和为献祭及主要的丧葬事宜推算吉日,他们还研究了天体的运动。由经过专门训练的祭司搜集的天文学知识非常广泛,与当时欧洲的天文学知识不相上下。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 也许是整个地区的气候发生了不利于玛雅农业的骤变,杂草疯长,达到难以控制的程度。丛林日益向城市逼近,像沙漠吞噬绿洲一样,毁坏了玛雅人生存的基础;或者是疫病流行,导致人口锐减,损伤了文化的元气,也逼迫幸存者尽快逃离危险的故园;再或者是外部的威胁,如墨西哥中部居民侵犯,致使玛雅人逃难而去,听任自己繁荣的城市中心倾颓;甚至可能直接由入侵者捣毁了玛雅宗教建筑,发生“犁庭扫穴”的大灾变。

——摘编自林大雄《玛雅的智慧》

(1)材料一反映出佛教衰落的主要原因是什么?

(2)结合所学知识,指出材料二提及的玛雅文明的主要成就。

(3)据材料三,分析玛雅文明消失的可能原因。

材料 鲤鱼作为一种经济资源,其分布和食用价值在先秦时期已经为人所熟知。《诗经·陈风·衡门》一诗中对鲤鱼的记载,将其视为美味的代表:“岂其食鱼,必河之鲂?岂其娶妻,必齐之姜?岂其食鱼,必河之鲤?岂其娶妻,必宋之子?”此后历代不断有对鲤鱼烹制方法的记载。除了直接食用之外,黄河鲤鱼也进入各类中医文献中,大量药方将鲤鱼肉、眼、鳞、鳔、尾等入药,作为治疗各种疾病的药物。鲤鱼在中华文化中有自己的独特地位。蔡邕最早在词中创造出鲤鱼传书的典故,鲤鱼作为书信代名词的记载,在后来的历史时期延续,并逐渐普遍化。在中国的博物学传统中,往往将鲤鱼的这种象征意义归入到“灵异”之类的文献中,最令人印象深刻的,则是《太平广记》中记述的鲤鱼跳龙门的典故和传说。李白在《赠崔侍郎·其一》中也称:“黄河二尺鲤,本在孟津居。点额不成龙,归来伴凡鱼。”因“鲤”“李”二字同音,李唐统治者们对此颇为在意,一度禁捕鲤鱼。鲤鱼成为祥瑞,自唐以后已经基本定型。

——摘编自武强《历史地理变迁语境下的黄河鲤鱼研究》

(1)根据材料,概括鲤鱼在中国古代的主要价值。

(2)根据材料并结合所学知识,分析鲤鱼在中华文化中独特地位形成的原因。

材料一 人口大迁徙,古已有之。然而,以哥伦布航行美洲为标志的地理大发现,才真正激起了一股史无前例的人口迁移大潮。卷入其间者,粗略分来,不外两类移民:自愿性的移民和强迫性的移民。自愿性移民大致为不同程度地基于主观愿望而奔赴海外者,或为改善自身的物质境况,谋求致富和发展的机遇;或欲实现政治扩张、宗教传播之类的抱负。被迫性移民则是违背移民主观愿望在外力胁迫下的人口移动。

——摘编自沈坚《地理大发现与人口大迁徙》

材料二 澳大利亚长期以来奉行歧视和限制有色人种向澳大利亚移民的“白澳”政策。第二次世界大战对澳大利亚人的种族主义意识产生了巨大冲击。战后,澳大利亚政府逐步调整其移民政策,1956年规定,已居住澳洲的非欧洲人有资格取得澳籍。1957年规定,获临时入境许可的人在澳居住15年以上者可取得公民权。《1958年移民法》废除了听写测试。1966年,允许持临时入境许可的非欧洲人5年后申请入籍,并允许有专长的人申请临时入境许可。1972年“白澳”政策被废止。20世纪70年代后,澳大利亚的移民政策对技能更加注重,建立了积分评估系统并进行多次修订。1975年颁布了《联邦种族歧视法》,旨在确保所有人,不论其肤色、血统、民族或种族出身,均受到平等对待。20世纪80年代后,澳大利亚更注重申请者的就业技能、语言程度和年龄。

——摘编自张瑾《二战后三十年间澳大利亚技术移民结构与成因探析》

(1)根据材料一并结合所学,以实例说明两类移民是如何在同一历史时空中产生关联的。(2)根据材料二并结合所学,概括澳大利亚移民政策的变化特点及意义。

材料一 海昏侯墓考古出土文物简表(部分)

种类 | 文物 |

竹简和木牍 | 5200多枚竹简,涉及的内容主要是儒家经典,如《论语》《礼记》《诗经》等。 |

整套乐器 | 包括两架编钟、一架编磬、琴、瑟、排箫、笠和三十六尊伎乐木俑。 |

五铢钱 | 约200万枚五铢钱,用木质封泥匣封绒,封泥钤印“昌邑”二字,匣上墨书“海昏侯家钱五仟”等文字。 |

异域风格文物 | 骆驼形象的编钟笋篱(jù),独角羊形象的银质当卢,缠丝玛瑙,水晶及琉璃等。 |

——摘编自杨军《地下奢华:西汉海昏侯墓的考古发掘》

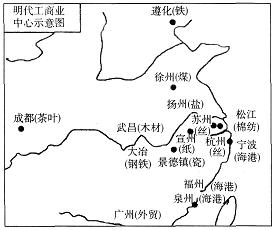

材料二

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“海昏侯墓考古出土文物”的史料类型并分析其史料价值。

(2)根据材料二,提取一项有关明代社会经济发展的信息,并结合所学知识予以说明。

材料一 袁世凯继承历代修史惯例,于1914年开设清史馆,馆中执笔者多数是清朝遗老,他们对清末革命运动或不予记载或视为乱臣贼子,且自民国以后只用干支纪年,1927年至1928年,经张作霖拨款,《清史稿》陆续刊印。1930年,国民政府宣布禁止销售《清史稿》。

——摘编自王钟翰《清史稿说略》

材料二 20世纪30年代,学界围绕《清史稿》展开讨论。1931年,孟森批评《清史稿》缺漏“建州卫”,指出清朝先世为建州卫,与明朝存在附属关系。力图历史地论证东三省的归属。1934年,容庚认为历代史书多有舛误,国民政府却唯独禁售《清史稿》,即使与古代专制朝廷相比,也是缺乏度量的。

——摘编自周海建《南京国民政府对<清史稿>的审查及其社会因应》

材料三 20世纪,有部分研究中国历史的日本、美国学者先后提出元、清两个少数民族建立的王朝与以往汉民族建立的大一统政权存在本质属性上的差异。这在中国史学界引发轩然大波,质疑之声四起。2002年,为了编写一部体现时代精神的大型清史,国家决定成立清史编纂委员会,集全国清史学界之力,开启新编《清史》工程,全书计划3000万字,共计92卷。

——摘编自王俊义《郭影秋与清史研究和清史编纂》等

(1)根据材料一,概括北洋政府和国民政府对《清史稿》的不同态度,并结合所学知识分析国民政府所持态度的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,从时代背的角度分别对孟森和容庚的观点进行解释。

(3)根据上述材料并结合所学知识,分析21世纪新编《清史》的意义。

材料一 鸦片战争时期,《四洲志》《英吉利纪略》《海国四说》等,有很多关于西方国家图书馆情况的记载。

1876年,出使欧洲的郭松焘在日记中写到:“游大学堂一,名曰波里安,藏书五十余万册”;薛福成在其《出使日记续刻》中写到:“法国有书楼五百所,藏书四百五十九万八千册;英国有书楼二百所,藏书二百八十七万二千册……”

1892年,早期维新派代表郑观应主张“宜饬各直省督、抚于各厅、州、县分设书院,购中外有用之书,藏贮其中,派员专管。”

1895 年,康有为在《公车上书》中写到:“州县乡镇,皆设书藏,以广见闻,……则人才不可胜数也。"

1898年,湖南常德的明达学会在其章程中写到:“西国郡邑,皆设藏书楼……故异才日出,学术日新。”

1902年,清政府颁布《学堂章程》,明文规定:“《大学学堂应附属图书馆一所》广罗中外古今图书。”

1904年,浙江绍兴绅士徐树兰创办古越藏书楼,是私人近代化图书馆的代表。

1905年,湖南成立第一所官办图书馆,此后,各省相继建立公共图书馆。

——据陈亮《清末近代化图书馆的兴起》整理

材料二 1850年,欧洲第一部公共图书馆法案在英国诞生。该法规定,经地方纳税人投票同意可以使用地方税设立公共图书馆。1893年,英国议会对该法案做出修正,允许地方政府有权决定设立公共图书馆。1871年德国统一之后,其公共图书馆运动得到发展,1924年成立德国公共图书馆协会,拥有450家图书馆会员。在社会和政治相对稳定的法兰西第三共和国时期,1882年法国国家图书馆的欧仁·莫雷尔发起公共图书馆运动,1906年在他的倡议下成立了法国图书管理员协会,公共图书馆在法国顺利发展。总体来说,到20世纪初,欧洲已经普遍建立起公共图书馆体系,这与政府的公共属性和社会职能是分不开的。

——摘编自梁跃天《近代欧洲公共图书馆的兴起》

(1)据材料一并结合所学知识,把晚清近代化图书馆的兴起分为几个阶段,并说明划分的依据。

(2)据材料二和所学知识,分析近代欧洲公共图书馆兴起的原因和影响。