材料 中国传统社会虽有国家之名,但不过是家的放大,并无西方近代民族国家的意义。严复不同于主流的儒家国家观,他站在西学的角度对国家问题给予了全面的阐释。中国要能存在下去,必须建设一个能够适应世界发展潮流的近代民族国家。政治的根本问题就是国家,“国家是天演之物,程度高低,皆有自然原则”。国家是由亿万民众组成的,国家富强,就是民众的富强,民众的状况决定了国家的状况。国家的演进要经历三个阶段,即图腾社会、宗法社会和军国社会,其中中国尚处于宗法社会阶段,军国社会的楷模则是君主立宪的英国。近代以来最重要的国家体制是立宪国家和专制国家,而立宪明显好于专制。要实现真正的立宪国家,需要在民智、民德、民力等方面达到要求才行,而当时中国民智未开而急于行立宪政治,则容易导致国家的动乱。

——摘编自林建华《论严复的国家观》

(1)根据材料并结合所学知识,概括严复国家观的内涵。(2)根据材料并结合所学知识,简析严复的国家观产生的背景。

材料一 17世纪,一些思想家和科学家纷纷倡议建立博物馆,认为博物馆将会“达到教化民众的目的,成为发明家集结与交换心得的场所”。18世纪40年代起,美、法等国相继建立起自然史博物馆,当时的博物追求珍奇物品和标本的齐全,陈列繁杂。

——摘编自《博物馆的历史》

材料二 1866年,德国人西门子研制发电机成功,19世纪70年代,实际可用的发电机问世,电灯、电车、电话、电影放映机等电器产品纷纷涌现。随着发电机和电动机的发明和使用、便利的电力开始带动机器,成为影响人们生产和生活的一种新能源。

——摘编自普通高中人教版《历史》必修2和必修3

材料三 1820年,法国建立国立科学技术博物馆,以展示机器和制造技术为主,免费向公众开放。1909年,英国成立伦敦科学博物馆,接收了1851年、1876年两次世界博览会的一些机械展品,收藏了瓦特发明的蒸汽机和史蒂芬孙发明的机车等。来自不同地区的游客在各大博物馆参观,各博物馆之间的展品巡回展览也逐渐增多。

——摘编自《博物馆的变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括欧洲博物馆建立的历史背景。

(2)根据材料二,归纳第二次工业革命的特点。

(3)比较材料一、三并结合所学知识,归纳欧洲历史博物馆陈列的变化。

材料 美国记者埃德加•斯诺在1936年6月至10月,深入西方媒体眼中“土匪聚集的 地方”——中国陕北进行实地调查,并将其所见所闻编著成《红星照耀中国》一书。该书于 1937年10月在伦敦首次出版,1938年2月首次发行中文版。以下为该书的内容节选:

有两个红军战士绰号叫“老狗”和“老表”,他们是从江西走过来的。我问他们你们喜欢红军吗?”老狗说红军教我读书写字,现在我已经能够操纵无线电,用步枪瞄准。”老表说红军对待我们很好,我们从来没挨过打。我们打仗是为了帮助穷人,救中国。红军打地主和白匪,红军是抗日的。这样的军队为什么有人会不喜欢呢?”

有一个农村少年是在四川参加红军的。他告诉我说,他的父母是贫农,只有四亩田,不够养活他和两个姊妹。红军到他村子来分配土地,全体农民都欢迎他们,只有地主逃跑了。还有一个红军战士是福建来的,一个是浙江来的,还有几个是江西和四川来的等等。

他们来历不同,籍贯和方言不一,但这似乎并不影响他们团结。虽然他们几乎全体都遭遇过人生的悲剧,但是他们都没有太悲伤。在我看来,他们相当快活,也许是我所看到过的第一批真正感到快活的中国无产者。

(1)《红星照耀中国》展现了怎样的红军形象?

(2)《红星照耀中国》的出版发行有何影响?

材料一 今日中国不变法则必亡是已……然则救之之道当何如?曰:痛除八股而大讲西学……约而论之,西洋今日,业无论兵、农、工、商,治无论家、国、天下,蔑(无)一事焉不资于学……公等从事西学之后,平心察理,然后知中国从来政教之少是而多非。即吾圣人之精意微言,亦必既通西学之后,以归求反观,而后有以窥其精微,而服其为不可易也。

——严复《救亡决论》(1895年)

材料二 不佞垂老,亲见七年之民国与欧罗巴四年亘古未有之血战,觉彼族三百年之进化,只做到“利己杀人,寡廉鲜耻”八个字。回观孔孟之道,真量同天地,泽被寰区。

——严复《与熊纯如书》(1918年)

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析严复对于中西文化的前后不同态度及其原因。

(2)结合所学知识,分析材料二中严复对于中国传统文化的态度是否符合当时的思想潮流并说明理由。

(3)根据材料并结合当今时代,你认为应该如何看待中国传统文化。

材料一 陆上丝绸之路在古代中国曾长期是东西方贸易的主要通道。但是自从8世纪初海上丝绸之路日益发达之后,已有衰落的趋势。到15、16世纪,这条曾经为古代文明建立过丰功伟绩的陆上丝绸之路,伴随着东西方海上直接贸易的开始,终于变成了象征中西人民世代友好往来的历史遗迹了。

材料二 从出现伊始,丝绸之路就始终主宰着人类文明的进程。它仿佛是一条无形的纽带,将沿途的一个个亚欧文明紧密地联系在一起,各民族、各文明的科技、制度和文化不断地发生剧烈碰撞,最终相互影响、相互交融。

——摘编自【英】彼得·弗兰科潘《丝绸之路:一部全新的世界史》

材料三 习近平提出,要加快推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设。通过海上丝绸之路,沿路国家可以更加深入全面地认识一个改革开放40多年后的中国,可以更直接细致地感知和了解优秀的中华文明,进而接纳甚至吸收其优秀的成分。

——摘编自张勇《略论21世纪海上丝绸之路的国家发展战略意义》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析陆上丝绸之路衰败的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,从亚欧文明交流方面归纳丝绸之路所带来的影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括“一带一路”倡议提出的历史基础和时代背景。

材料一 古代中国对“士大夫精神“有很多定义,如:“学以居位日士”“志于道者之谓士"“朝闻道,夕死可矣”“君子谋道不谋贪”“君子沈道不忧贫”“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”“君子周而不比,小人比而不周”“士不可以不弘毅,任重而道远”“天下兴亡,匹夫有责”等等。士大夫修身进德,淡泊名利,清廉自中,一心为公,品行高洁,为中国社会大众树立丁高尚的人格标杆,引领社会进步。士大夫将国家、民族的利益放在高于一切位置,每当国难临头之际,他们都前赴后继地流血牺牲,漱励万民起而救亡围存。中华文化经过历代知识精英不懈奋斗,不断完善提升,逐步形成了举国认同的“学统”。其后,无论是蒙元、还是满清入主中原,政统易于上,而学统存于下,中国依然是中国,成为维用中华大家庭的稳定器。

——摘编自钱穆《中国文化传统中之士)等

材料二 宋代士大夫提出:“为天下立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”。

他们有博大的社会胸襟,深切的忧患意识,高远的抱负和人生理想。主张人人皆可为圣贤,以圣贤为目标,就会表现出一种圣贤的精神气质。到了明清之际,一些士大夫认为,只讲贤气象是不够的,必须要有最杰精神,才不会出现亡国亡天下的惨痛历史。著名代表人物有王船山、黄宗羲、顾炎武等,他们认为士大夫必须要具备一种智勇双全、创造功业的豪杰精神。士大夫要做圣贤,首先要考虑自己是不是豪杰,有没有经世的能力,有没有坚强的意志,有没有卓越的事功。

——摘编自朱汉民《士大夫精神与中国文化》等

(1)根据材料、二并结合所学知识,概括“士大夫精神”的基本内涵及文化价值。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析宋代及明清“士大夫精神”得到丰富和发展的主要原因。

材料一 中国文化的发展过程,不仅仅是中华民族各族文化融合的过程,也是与异质文化交流的过程。……中国文化向西方传播最早的是物质文化。从公元前138年张骞出使西域,正式开辟通往西方的道路,经过东汉时期班超、班勇父子的苦心经营,丝绸之路成为连接中西方的陆路通道。大量的物品沿着丝绸之路,经过安息、埃及等地,源源不断流向西方,直到罗马。随着中国丝货等物品长期大量的流入,中国的养蚕、丝织技术也开始向西方传播。唐宋时期和元代,由于中西方海路的开辟和蒙古军对西方的军事征服,中西人员往来频繁,中西关系更加紧密,形成中西文化的交汇。这个时期西传的中国文化,除了物质文化外,主要是中国的科学技术,特别是中国的“四大发明”传入了西方。……哥伦布、达•伽马、麦哲伦开辟的历史性的航海对中西海路交通产生了突破性作用,使中西文化交流又进入了一个新时期。这个时期传入西方的中国文化主要是中国古代的哲学思想、理论观念。

——李丽华《浅析中西方传统文化的差异与交融》

材料二 西学东渐不仅直接影响着近代中国的思想文化,近代的自然科学和社会科学也填补了中国文化原本没有的元素。自然科学中的声、光、化、电、医学等科学技术随着西学东渐逐渐融入中国文化当中,并且通过具有先进思想之国人的学习与研究,中国本地的近代科学也开始形成并且逐步发展。不仅如此,关于近代科学的分类也逐次趋向专门化,形成比较系统的领域。近代中国随着西学东渐在发生着改变,新式的思想和研究方法改变了中国古老的思想文化领域,新领域的开拓和新科学的建立极大地丰富和发展了中国文化的结构。……传统文化的根深蒂固、民族资本主义发展的不充分等因素的制约,中国近代始终未能建立起超越西方的中国特有的完整的文化体系……但是凭借着中华民族的伟大智慧,“向西方学习”不断递进,层层深入,从“器物”到“制度”;从君主立宪到民主共和;从照搬照抄别国的道路到将马克思主义与中国国情相结合走自己的“特色道路”……可以窥探“西学东渐”影响下的中国传统文化的发展的脉络。

——王含含《“西学东渐”影响下的中国传统文化的发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述中国文化西传的特点并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括“西学东渐”对近代中国文化元素的影响,并加以简要评价。

8 . 阅读材料,完成下列要求。

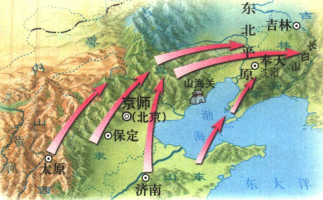

材料一清朝建都北京后,原居住于白山黑水间的各民族人口大量内迁,东北地区出现“沃野千里,有土无人”的状况。清廷东北地区视为“龙兴之地”,在此设盛京、吉林、黑龙江将军,实施军事化管辖,设置关口,长期禁止关内人口迁居。往来须持有官方颁发的路票。“移民之居住有禁,田地之垦辟有禁,森林矿产之采伐有禁,人参东珠之掘摘有禁”。从乾隆年间开始,山东、河北等地“闯关东”者日盛,“每查办一次,辄增出新来流民”。他们“不但不肯回籍,抑且呼朋引类,日积日多”。清廷对东北地区时开时禁。

——摘编自葛剑雄主编《中国移民史》等

材料二

1689年的中俄《尼布楚条约》,划定了清朝与俄国的东段边界,但直至19世纪初,黑龙江以北数十万平方公里的土地上,居民不足1万人。鸦片战争时,清政府被迫与俄国签订《瑷珲条约》和《北京条约》,清政府随即开放了哈尔滨以北的呼兰河平原和吉林西北平原。新来移民与当地满、蒙古等族通婚、建庙、演戏、立会、设学堂、建市铺。仅十余年,呼兰地区已是“三城相望,粮产丰饶,商贾因之糜(群)集,流民居户不下十有余万”。1904年,清政府全面开放东北各边荒地;1907年,设奉天、吉林、黑龙江三省。1908年,仅奉天一省人口已达1100万人。1911年,清政府制定了东三省移民实边章程。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括清朝东北地区移民过程的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析移民东北的历史作用。