| A.东西方的商业贸易扩大 | B.欧洲民族国家实力增强 |

| C.人文精神影响封建君主 | D.饮茶之风盛行亟需瓷器 |

| A.阴阳五行学说影响国家治理 | B.政府重视对自然灾害的研究 |

| C.鬼神论深刻影响史书的修纂 | D.儒学深刻影响官方意识形态 |

材料

| 时期 | 内容 |

| 公元1500年前 | 除亚欧大陆及其非洲大陆的部分地区交往相对频繁外,其余地区整体上处于封闭状态。 |

| 15世纪末到19 世纪 | 西方国家主导了人类交往的进程,美洲、大洋洲以及撒哈拉沙漠以南的非洲进入欧洲人的视野。西方人通过殖民主义,拓展了人类的活动空间。文明的交往广度、深度有所增加,部分文明也湮灭于人类发展的长河之中。 |

| 20世纪前半期 | 两次世界大战以战争的方式把全世界纳入统一的发展轨道上,使得人类的命运在世界范围内以联盟和敌对的状态紧密联系在一起。这两场战争从一个侧面说明了人类命运息息相关。 |

| 20世纪后半期 | 美苏为代表的不同政治制度的“文明”开启了竞争并存的模式,世界文明在动荡的进程中又有所突破,不同地域的文明比之前任何时期的联系都有所增强。 |

| 21世纪以来 | 一方面,世界各国相互联系和依存日益加深,和平与发展的大势不可逆转;另一方面,世界局势的不稳定性、不确定性依然突出,人类面临许多共同的挑战。 |

——摘编自程美东《世界文明进程中的人类命运》

从材料中提取信息,结合世界近现代史知识拟定一个论题并加以论述。(要求:论题明确,论述时史论结合,逻辑清晰)

材料一 在古代中国,基本上以万里长城和天山山脉为界,北方是游牧民族,南方为农耕民族。除商贸往来,战争、劫掠也是各民族互动交往的一个重要内容。进入匈奴地区的汉人,带去了中原先进的农业生产技术……改变了匈奴单一的游牧经济,出现了农业、手工业等多种经营,并出现了城市。中原的文字和计算方法也被匈奴人接受。进入中原的匈奴人也在血统、文化上给汉民族以影响。音乐舞蹈、饮食文化、平等观念的传入,又给汉文化带来新的生命力。这些流动的人群,既是本民族文化的传播者,也是异族文化的接受者。

——摘编自刘爱兰《民族大迁徙对中西文化发展的影响》

材料二 在推进“汉化”改革的过程中,孝文帝充分展示了他对于汉族先进文化的学习热情。……与努力学习南朝的先进文化同步,孝文帝也着手推出了一系列“移风易俗”的举措。……对孝文帝及其主持的“汉化”改革,我们如果将它放到更久远、更广阔的时空里去考量,可能更容易看清楚它的意义所在。

——胡阿祥、刘志刚《北魏孝文帝:师法先进,厉行改革》

材料三 历史上许多民族创造过原始文字,只有极少几个民族的文字达到完备地记录语言的成熟程度,成为严格意义的“自源”文字,汉字即是其中之一。而日文、朝鲜文和越南文字都属受到汉字影响的“借源”文字。由于中国周边的这些国家和地区先后经历了对汉字的学习、借用、仿造和创造阶段,因而形成了一个“汉字文化圈”。

——王颖喆、孙妍《汉字文化圈与中华法系》

(1)根据材料一并结合所学,以汉朝为例分析汉人是如何成为“本民族文化的传播者”。

(2)根据材料二并结合所学,概括北魏孝文帝推出的一系列“移风易俗”的措施并分析其意义。

(3)根据材料三,指出中华文化影响周边国家的史实。

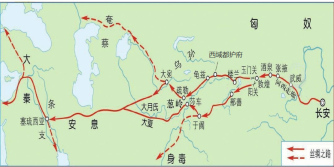

汉代丝绸之路

| A.丝绸文化传播是一个激进的过程 | B.丝绸之路促进了中西文化交流 |

| C.丝绸织物是中国实用哲学的表现 | D.丝绸贸易是中西交流的主要方式 |

材料一 对中国官方以政策推动生育的具体记录是从春秋开始的。《国语·越语》记录了越王勾践鼓励生育的政策:“将免(娩)者以告,公令医守之。生丈夫,二壶酒,一犬;生女子,二壶酒,一豚;生三子,公与之母(乳母);生二子,公与之食。”但中国古代对违反计生对象的处罚也很严厉,据《汉书·惠帝纪》记载诏令:“女子年十五以上至三十不嫁,五算”(“五算”是指缴五倍人头税)。唐太宗登基之初则发布《令有司劝勉庶人婚聘及时诏》:“男年二十,女年十五以上,及妻丧达制之后,孀居服纪已除,并须申以婚媾,令其好合。若贫寠[jù]之徒,将迎匮乏者,仰于其亲近,及乡里富有之家,衰多益寡,使得资送以济。……刺史县令以下官人,若能使婚姻及时,鳏寡数少,户口增多,以进考第。如其劝导乖方,失于配偶,准户减少,以阶殿失。”

——摘编自陈蕤骏《中国古代历朝是如何鼓励生育的?》

材料二 两汉之际、东汉末年的农民战争以及此后的割据战争造成3000多万人口损失;隋末农民战争后,人口由5000万下降到1500万;明末战乱造成4000万人口损失;新政权确立和逐渐巩固后,人口又出现回升和发展。据西汉元始二年数据显示,北方人口在中国占比可能超过71%,唐宋之际南方人口首次超过北方。12世纪初,南方人口占比已达到63%。

——摘编自豆建春《中国历史上的人口增长》

(1)根据材料一,概括古代中国政府促进人口增长的措施,结合中国古代文明形态分析其原因。

(2)根据材料二,概括古代中国人口发展的特点。综合材料一、二,指出影响人口增长的主要因素。

材料一 第二次世界大战后,美国各州对迁移到本州的居民设置了户籍条件,满足条件才能获得本州居民所享受的教育权利和利益。有的州规定对新进入本州的居民和原住居民必须居住一年后,才能获得本州长期居住居民的待遇;有的要求再人生的某一特殊时期史该州的居民;还有的州规定被确认为本州的真实居住者,这个人就可以立即享受本州居民的待遇,获得本州居民的教育福利,免费进入基础教育公立学校读书。当然,如果一个孩子不和父母或者其他监护人住在一起,孩子就读的首要目的仅仅是进入这个学区的学校就读,则学区就有权拒绝这个孩子免费进入公立学校接受教育。

——摘编自熊卫平《美国流动人口子女的教育法规及其对我国的借鉴》

材料二 随着城市化进程逐步推进,中国越来越多的农民离开农村涌入城市。这些人群在城市管理中被称为外来流动人口。外来流动人口在为城市建设添砖加瓦的同时,很多基本的权利都无法得到有效的保障。据2000年第五次全国人口普查数据显示,我国目前的城市外来流动人口已经达到1.2亿,占全国人口近十分之一,随之产生的流动儿童数量已经达到近2000万。其中外来流动人口子女,即流动儿童的年龄层主要集中在义务教育阶段,我国宪法规定每个适龄儿童都要参与义务教育阶段学习,户口还在农村的这些城市流动儿童的接受义务教育问题尤为突出,并引起了各方关注。

——摘编自张慧洁、姜晓昇《教育公平与和谐社会流动人口受教育权》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括二战后美国解决迁移人口教育问题的特点及背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国城市外来流动人口增加的原因,并简述解决外来流动人口子女教育问题的对策。

材料 “仕”与“隐”是自士阶层出现便困扰士人身心的两难选择。孔孟二人都有过看似机变,通达的仕隐观念,实际上“隐”不过是一种暂时的退避策略,最终目的还是“仕”。汉代大一统确立后,由于国家的强大,士人深受鼓舞,投身庙堂成为自然选择。但东汉中后期一直到南北朝,由于时局动荡,士人或归隐山林放浪形骸,或欲隐却仕苟且偷生,在生存和内心自由之间痛苦挣扎。唐朝科举兴盛,思想开放,仗进之风大起,乐于高卧山林者凤毛麟角。安史之乱后,国势由盛转衰,时令人生存状态和心灵世界的关注催生了白居易的“中隐”思想。他更愿意选择远离朝廷政治权力中心,到州郡做地方官或闲职散官,似官似隐,同享世俗享乐与精神自由。白居易以儒修身以佛道修形成了更为成熟、圆融的处世心态和行为。

——引用自微博作者《传统心态与行为》

(1)根据材料概括儒家仕隐观念的特点,并结合所学知识指出影响其发展的因素。(2)根据材料并结合所学知识,简要评述白居易的“中隐”思想。

| A.儒学的产生因中央集权需要 | B.儒学的发展因人们认知进步 |

| C.儒学的演变因时代发展需求 | D.儒学的影响因内涵完善深远 |

材料 1953年11月,政务院通过了《关于实行粮食计划收购和计划供应的命令》,决定∶"生产粮食的农民应该按照国家规定的收购粮种、收购价格和计划收购的分配数量将余粮售给国家,农民在缴纳公粮和计划收购以外的余粮,可以自由存储和自由使用。""在墙市对机关、团体、学校、企业等的人员,可通过其组织进行供应;对一般市民,可发购粮证.凭证购买或暂凭户口簿购买,"1957年前后,农民入城风气达到高潮。当时正值农业集体化运动的关键时期,阻止农民流入城市成为全国上下非常重要的工作。1957年年底,中共中央、国务院联合发出《关于制止农村人口盲目外流的指示》,严厉要求各地采取有效措施来制止农村人口盲目外流。不久,国家就出台了《户口登记条例》,严格限制农村户口人员迁往城市。

有资料显示,"到1992年上半年,全国几乎每一个省份都出现了交钱办理城镇户口现象。据公安部对全国17个省区950个市(县)的不完全统计,共办理收费'农转非'户口248万人,每个户口收费从2千元到4万元不等"。进入21世纪之后,一些省区借助城镇化的东风,开始不断推出户口迁移新政策,这些户籍新政的普遍特点是放宽农村人口向城市迁移。

——赵文远《现代中国户口迁移制度变迁的经济因素》

(1)根据材料并结合所学知识,分别简述新中国初期和新时期中国户口迁移制度变迁的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对现代中国户口迁移制度变迁的认识。