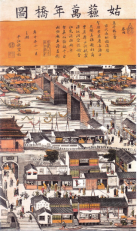

材料一 下图是《姑苏万年桥图》,是由神户市立博物馆收藏。这幅画上方有一首颂诗,占据了很大的面积,落款为“庚申冬十一月”,庚申年为乾隆五年。这幅图最大的亮点是写实,画面从胥门内逾越城墙向万年桥对岸,到对岸即止。近景看似为胥门里临内城河岸的街市、人家,实则主画面指向一架通东西的万年桥。崭新的桥面上有园林式的铺地,桥上有官员视察,而且不是一位官员,前呼后拥,有随从打着伞,有随从擎着芭蕉叶的大扇。官员有的在桥面,有的在台阶上,有的在桥下,有的则正在作迎接状,侍从者或带刀,或拉棍,或拎着鞭子。整个画面由近及远向外推展,能够清晰地看到四个层次,从墙上的文字也可以看出它们的分布区域。在临河建筑的对面,则是一排品种丰富的店面,店号名称一览无余。自北向南,依次有酒店、卦摊、杂货店、中药铺、烟店、布店、酒馆等,一直延续到胥门。在此有必要提及,苏州桃花坞木版年画到了康乾时代,也就是被认为的全盛时期,一定是受到了西方美术的影响,大量出现运用远近透视、光影明暗等技法绘刻的作品,它们以装饰用途为主,开张较大,题材新颖。苏州版画受到西方绘画特点影响后,能全面表现出物体的立体感,更加写实逼真,栩栩如生,让初见的国人感到新奇、惊异,甚至震撼。由此这类新品成为潮流,一些画店直接在画作上注明“仿泰西笔法”。

——整编自杜洋《姑苏版画古风东游记略》

(1)从材料一中提取三条历史信息,分别说明其对于研究清代历史发展状况有哪些史料价值。

材料二 大抵一社会之进化,必与他社会相接触,吸收其文明而与己之固有文明相调和,于是新文明乃出焉。

——梁启超《初归国演说辞》

(2)根据材料二,概括梁启超关于文明发展的观点。并结合所学中外历史知识证明该观点。(要求:观点明确,史实准确,中外历史各举一例)

| 《宋书·周朗列传》 | “今天子以炎、轩之德,冢辅以姬、吕之贤……”。 |

| 《南齐书·百官志》 | “建官设职,兴自炎、昊,方乎隆周之册,表乎盛汉之书。” |

| 《北史·魏本纪》 | “魏之先出自黄帝轩辕氏。” |

| 《周书·文帝纪》 | “太祖文皇帝姓宇文氏……其先出自炎帝神农氏……子孙遁居朔野。” |

| A.炎黄血统决定了君位的合法性 | B.炎黄的始祖地位得以确立 |

| C.奠定隋唐统一的文化心理基础 | D.民族凝聚力源自祖先崇拜 |

材料一 孔子带领自己的弟子在列国游说,诸侯都不接受,最后,孔子回到家乡,经过整理和创新,形成了以“仁义”“周礼”为核心的思想体系。 “首先仁义,非礼不成。”战国孟子首次将儒学思想带入到政治当中,主张“仁政”,强调“民贵君轻”,而荀子则主张用儒家的礼和法来规范和约束人的思想和行为。

——摘编自涂少华《简帛文献与早期儒家学说探论》《礼记尚书》等

材料二 《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。……臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息, 然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——《汉书·董仲舒传》

材料三 在传统社会中,平民儒学承载“百姓日用之道”。普通民众需要的是衣食住行,需要的是家庭幸福,需要的是美好生活。谁要是恣意妄为,剥夺老百姓的这些权利,老百姓就会想方设法地加以反击。天下者,天下人之天下也。平民与统治者构成一组矛盾。统治者不能敲骨取髓,不能离散百姓子女,不能好大喜功,以牺牲民生为代价,换取一家一姓的暂时繁荣。儒家亦不断向统治者建言献策,想让统治者明白这样的道理:一个国家要想稳定繁荣,就必须确保老百姓有足够的经济实力维系全家人的生活,必须确保老百姓过上幸福体面的生活,必须确保老百姓按照礼乐制度进行祭祀。国家既要教养民众,又要制礼作乐,教化民众。

——摘编自韩金山、刘伟等《平民儒学的时代境遇与理论重构》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳孔子的儒家学说核心观点。分析孔子学说不被诸侯接受的主要社会原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出董仲舒的思想主张并分析其影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,概况儒学在传统社会中的价值。

材料 习近平总书记在文化传承发展座谈会上发表了重要讲话,对中华文明的特性作了五个方面的概括总结:突出的连续性、突出的创新性、突出的统一性、突出的包容性、突出的和平性。“多元一体”演进过程中形成的“家国观”“中国观”保证了中华文明的连续性、创新性、统一性。“多元一体”演进过程中形成的“天下观”体现了中华文明的包容性与和平性。只有在中华文明“多元一体”基础上形成的“天下观”,才能做到“以宽广胸怀理解不同文明对价值内涵的认识,尊重不同国家人民对自身发展道路的探索,以文明交流超越文明隔阂,以文明互鉴超越文明冲突,以文明共存超越文明优越”。

——摘编自江林昌《中华文明史上的“多元一体”格局及其深远影响》

根据材料并结合所学知识,围绕着“中华文明特性”拟定一个论题并予以简要阐述。(要求:论题明确,史论结合;逻辑清晰,表述成文)| A.蕴含着人文意识的价值诉求 | B.努力构建和谐稳定的社会 |

| C.对人性的认识不断发展深入 | D.强调统治者注重民本思想 |

| A.蕴含着人文意识的价值诉求 | B.吸纳了佛道思想的核心理念 |

| C.彰显出君权至上的道德规范 | D.受到了历代士绅的普遍推崇 |

材料一为了实现共同富裕,孟子提出了“有恒产者有恒心,无恒产者无恒心”的理念,要求“明君制民之产”,并为保障人民基本生活需求提供制度保证。荀子则将“王道”融入儒家推进共同富裕的哲学范式,把“上以法取焉,而下以礼节用之”作为社会资源和财富规范,以此来保障富国裕民目标的实现。儒家还认为“下贫则上贫,下富则上富”,通过养民、富民,进而实现百姓富裕,达到国家富裕的实践逻辑,是儒家追求共同富裕的价值本位与价值归宿。

——摘编自董潇珊、陆永胜《共同富裕的儒学基因及其当代意义》

材料二新中国成立之初,农村普遍处于贫困状况之中,党和国家一立都特别关注农村脱贫问题。1950年我国颁布了《土地改革法》,让农民获得了土地所有权。1953年开始 在农村推行了社会主义改造,大大提升了农民的生产积极性,并在农村建立了以集体经济为基础的五保户保障制度,为丧失劳动能力的人提供基本保障。改革开放后又建立了以家庭联产承包经营为主要内容的经营制度,国家还通过提高农产品价格、大力发展乡镇企业等措施,推动农村经济快速增长。1994年制定了专门的扶贫计划,组织社会力量对贫困地区进行对口扶贫,并注重调动贫困户自身的积极性,鼓励贫困农户参与扶贫决策。进入21 世纪后,党和国家根据各贫困地区特点制定了多种重点扶贫方式,并建立了全国农村最低生活保障制度。从2014年开始,中国农村扶贫开发方式转入精准扶贫,将扶贫对象全部具体到户到人,建立了扶贫开发信息管理系统,并探索出了多种新型扶贫方式。2021年2月25日,习近平庄严宣告:我国脱贫攻坚战取得了全面胜利。

——摘编自段金萍《新中国成立以来的农村扶贫开发》

(1)根据材料一概括先秦儒家对实现共同富裕的认识,并结合所学知识简析其价值。(2)根据材料二总结新中国农村扶贫的经验,并结合所学知识分析其对人类减贫事业的贡献。

| A.引领了世界和平与发展的潮流 | B.引领世界多样文明交流互鉴 |

| C.有利于推进各国实现合作共赢 | D.促使中华传统文化重焕光彩 |

材料 中华文明是世界文明史上唯一连续性的文明。五千年文明的连续发展是中华文明的重要特征。中华文明的这种连续性之所以可能,中华民族自觉的传承意识和传承实践是一个重要原因。自觉地继承、传承是中国古代文化的一项重要特征,也是中国文化连续性发展的根本条件。孔子注重“述而不作”。述是复述,也是传承,述是早期古代文化积累发展的主要方式。没有“述”,文化的成果就不能保留和传承,孔子以后,儒家对六经的不断解释和自觉传承对中华文化的久远传承发挥了根本性的示范作用。唐代的韩愈曾写下著名的《原道》原道的道就是指中华文明的核心价值,强调面对外来文化的冲击要坚持对中华文化的传承和发展。宋代以后,“学绝道丧”成为儒学的根本优患,主张要把文化和价值的传承作为第一要务。这些不同时代、不同王朝、不同政治实体、不同族属的国家统治者、管理者,坚守着相同的国家文化理念,这就是我们所说的国家认同。这种基于国家认同的国家文化就是中华历史文化基因。这种基因不因国家内的人群、族群与时间不同而改变。

——摘编自陈来《中华优秀文化的传承和发展》

根据材料并结合所学中国古代史的相关知识,围绕“中华文化传承”自行拟定一个具体的论题,并加以阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据。)材料 中国社会科学院学部委员、国务院参事何星亮表示,坚定文化自信的重要意义主要表现在:一是有利于增强民族自尊心、自信心和自豪感,坚定人们对自身文化价值和生命力的信心,有利于更好地继承和弘扬优秀传统文化,使自身文化代代相传;二是有利于增强人们对中华文化的认同感和归属感,有利于增强中华文化的凝聚力和影响力;三是有利于增强人们的进取心和创造活力,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,建设文化强国;四是有利于人们借鉴历史经验,科学把握文化发展规律,使中华文化朝着健康的方向发展;五是有利于人们取长补短,吸收国外优秀文化,丰富和发展中华文化。

——摘自中国社会科学报文章《展现中华文化时代价值和世界意义》

根据材料并结合所学知识,就中华优秀传统文化与坚定文化自信谈谈你的看法。(要求:观点明确、史论结合,论证充分,条理清晰,表述成文。)