材料一 “人法地、地法天、天法道,道法自然”。

——老子

“天行有常,不为尧存,不为桀亡”,“制天命而用之”。

——荀子

“夫尚贤者,政之本也”,“贤者举而上之,富而贵之,以为官长”。

——墨子

材料二

材料三 外界之势力之影响于学术,岂不大哉!自周之衰,文王、周公势力之瓦解也,国民之智力成熟于内,政治之纷乱乘之于外,上无统一之制度,下迫于社会之要求,于是诸子九流各创其学说,于道德、政治、文学上,灿然放万丈之光焰,此为中国思想之能动时代。自汉以后,天下太平,武帝复以孔子之说统一之。其时新遭秦火,儒家唯以抱残守缺为事,其为诸子之学者,亦但守其师说,无创作之思想,学界稍稍停滞矣。……宋儒出而一调和之,此又由受动之时代出而稍带能动之性质者也。自宋以后以至本朝,思想之停滞略同于两汉,至今日而第二之佛教又见告矣,西洋之思想是也。

——摘编自王国维《论近年之学术界》(1905年)

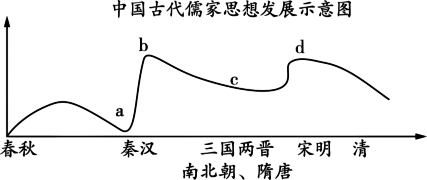

(1)根据材料一并结合所学,指出三位思想家的主张所体现的中华传统文化的内涵。(2)根据材料二并结合所学,对图中的a、b、c、d四处曲线的走向做出合理解释。

(3)根据材料三并结合所学,谈谈你是否同意自宋至晚清中国“思想之停滞略同于两汉”的

观点,请说明理由。

材料 在几千年的历史演进中,中华民族创造了灿烂的古代文明,形成了关于国家制度和国家治理的丰富思想,包括大道之行、天下为公的大同理想,六合同风、四海一家的大一统传统,德主刑辅、以德化人的德治主张,民贵君轻、政在养民的民本思想,等贵贱均贫富、损有余补不足的平等观念,法不阿贵、绳不挠曲的正义追求,孝悌忠信、礼义廉耻的道德操守,任人唯贤、选贤与能的用人标准,周虽旧邦、其命维新的改革精神,亲仁善邻、协和万邦的外交之道,以和为贵、好战必亡的和平理念,等等。这些思想中的精华是中华优秀传统文化的重要组成部分,也是中华民族精神的重要内容。

——习近平,发言,2019年10月31日,党的十九届四中全会第二次全体会议

依据材料并结合所学知识,自拟论题,予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严密,表述清晰)。材料 中国历史经过夏商西周以及春秋战国阶段漫长的发展历程,进入到秦汉时期。在秦汉440余年的历史阶段内,中国文明的构成形式和创造内容都发生了重要的变化。当时的文化风貌和民族精神,有鲜明的时代特征,如鲁迅言的“豁达闳大之风”;其社会结构和政治形式,也给中国此后2000年来文化传统的形成和历史演进的方向带来了非常深刻的影响。秦汉人以黄河流域、长江流域和珠江流域为主要舞台,进行了生动活跃的历史表演,同时推动了中华民族历史文化突出的进步。

——摘编自王子今《秦汉时期的历史特征与历史地位》

根据材料并结合所学知识,自拟一个论题,并予以阐述。要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰,表述成文。)

著作 | 内容 |

《国语》 | “和实生物,同则不继。以他平他谓之和,故能丰长而物归之” |

《左传》 | “和如羹焉” |

《中庸》 | “中者也,天下之本也;和者也,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉” |

| A.在当今世界仍具有明显的普世意义 | B.强调用道德礼制来维护社会的秩序 |

| C.体现批判继承与引介相结合的特点 | D.保障了中华文明的稳定性和连续性 |

| A.形成完善的科学研究体系 | B.政局稳定推动天文学发展 |

| C.统治者比较重视农业发展 | D.社会风气崇尚开放和自由 |

| A.王权神秘色彩不断弱化 |

| B.人文意识得到增强 |

| C.华夏认同观念日益强化 |

| D.宗法制度走向成熟 |

| A.中华思想文化发展的源头 | B.中国青铜时代的文化认同 |

| C.中华传统文化的民本特征 | D.中华传统文化的农本特点 |

材料一 春秋战国时期的百家争鸣开创了中华文化的灿烂源头,儒重人道,道重天道,墨重科技,相得益彰,互补生辉;国家统一、民族融合营造了中华文化繁荣和五千年文明不间断的良好氛围,北魏之鲜卑、辽之契丹、金之女真、元之蒙古、清之满族,都与汉族文化交融会通、包容共进。……公元前后的三四百年间,儒学文化就传到了朝鲜半岛、日本和越南北部地区,逐渐形成了东亚儒学文化圈。至明末清初,前来中国交流的欧洲宗教人士、学者、商人和一些官员、使节,既向中国传播“西学”,又把“中学”带回欧洲,把中日历史文化典籍如《诗经》《易经》《大学》《中庸》《老子》《论语》等翻译成拉丁文本。另一方面,佛教从印度传入中国,在日渐中国化的历史进程中,也给包括儒学文化在内的中国传统文化以借鉴和营养。明末,利玛窦等西方传教士以科学为传教工具,引进了古希腊哲学、伦理学、语言学、逻辑学、地理学、医药、数学、生物学及美术、音乐、建筑、水利等,都给中国传统文化以积极的影响。

——摘编自仲呈祥《中国优秀传统文化是中华民族最深厚的文化软实力》

材料二 据统计,近年来我国的对外文化交流项目年均总数与受众人次均超过改革开放前30年的总和。截至2017年底,我国已与157个国家签署了文化合作协定,累计签署文化交流执行计划近800个,初步形成了覆盖世界主要国家和地区的政府间文化交流与合作网络。党的十八大以来,在五大洲举办了30余次大型中国文化年(节)系列活动,中俄、中美、中欧、中阿、中非等文化交流合作机制向更高层次发展。

“欢乐春节”“东亚文化之都”“中非文化聚焦”“拉美艺术季”“相约北京”等国际性文化节庆、赛事和展会品牌不断涌现,成为广泛传播中华文化的重要载体。2017年“欢乐春节”活动在全球140个国家和地区的500多座城市举办2000多场活动,海外受众突破2.8亿人次,近20个语种的上千家国际主流媒体进行密集报道,覆盖受众近30亿人,影响遍及全球,成为向世界各国展示中华文化魅力的重要平台。在全球很多地方,春节已成为本土化的节日。芬兰赫尔辛基市市长曾表示:“春节已经成为赫尔辛基全体市民的节日。”

——摘自人民网《改革开放40年:中国对外文化交流取得丰硕成果》

(1)根据材料一,概括中国古代文化交流的特点,并指出早期的文化交流与晚期的有什么不同。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出与古代文化交流相比,中国现代文化交流有哪些发展?

| A.逐渐形成“中国”文化认同 | B.思想观念具有完全的一致性 |

| C.采取措施开始走向联合之路 | D.为实现统一变革原有的制度 |

| A.传统等级秩序的基本崩溃 | B.礼治秩序趋向平民化 |

| C.唐宋政府较重视丧葬仪式 | D.古代丧葬制度的完善 |