真题

名校

1 . 汉初,朝廷让功臣和他们的子弟们占据要津,但具体政务依然委之文吏,把“能书会计”和“颇知律令”规定为文吏的基本技能。由此可知,汉初( )

| A.选官重视品德才能 | B.将儒学作为主导思想 |

| C.注重任用专业吏员 | D.皇权与士族相互依赖 |

您最近一年使用:0次

2022-11-27更新

|

3266次组卷

|

28卷引用:江苏省常州市2022-2023学年高一12月联合调研历史试题

江苏省常州市2022-2023学年高一12月联合调研历史试题江苏省徐州市第七中学2023-2024学年高一9月月考历史试题2022年新高考江苏历史高考真题江苏省盐城市大丰区南阳中学2022-2023学年高二5月月考历史试题2022年江苏高考历史真题变式练习中国古代史云南省红河哈尼族彝族自治州第一中学2023-2024学年高一3月月考历史试题押江苏卷第2题 秦汉至魏晋南北朝时期-备战2024年高考历史临考题号押题(江苏专用)山东省临沂市兰陵县第四中学2022-2023学年高二上学期线上期末考试历史试题(已下线)专题06推理推断类选择题-高考历史二轮热点题型归纳与变式演练(已下线)微专题01专制与集权:古代中国的政治制度-【重点提炼】2023年高考历史二轮复习10个微专题(新教材通用)(已下线)第05讲中国古代官员的选拔与管理-【暑假自学课】2023年新高二历史暑假精品课(选择性必修1:国家制度与社会治理)(已下线)第5课中国古代官员的选拔与管理(分层作业)-【上好课】高二历史同步备课系列(统编版选必1)(已下线)选必一第5课-实战高考2024年一轮复习全考点突破广东省佛山市顺德区华侨中学2024届高三上学期第一月考历史试题四川省达州外国语学校2023-2024学年高二9月月考历史试题宁夏固原市第五中学2024届高三上学期第二次月考历史试题宁夏固原市第五中学2024届高三上学期第一次月考历史试题广东省河源高级中学、珠海实验中学、 中山实验中学2024届高三10月月考历史试题(A卷)广东省河源高级中学、珠海实验中学、 中山实验中学2023-2024学年高二10月月考历史试题广东省茂名市化州市林尘中学2023-2024学年高二上学期第一次月考历史试题江西省赣州中学蓉江校区2023-2024学年高二上学期第二次月考历史试题(已下线)专题05 推理判断类选择题 - 2024年高考历史二轮热点题型归纳与变式演练(新高考通用)云南省宣威市第六中学2023-2024学年高二上学期期中历史试题专题01 古代中国的政治制度与国家治理练习(新教材新高考)陕西省渭南市华州区咸林中学2023-2024学年高二上学期期末历史试题福建省福州格致鼓山中学、教院二附中、铜盘中学、十五中、十中2023-2024学年高二上学期期末历史试题(已下线)【名校面对面】河南省三甲名校2023届高三校内模拟(六)历史试题湖南省岳阳市岳阳县第一中学2023-2024学年高二下学期期中历史试题

名校

2 . 西晋时期在九品中正制外,还有“拔寒素”,即不以出身、门第等“资”为限制,而是以乡论、清议的方式对候选者进行德、才评定,中正官全程参与并主导对“寒素”的选拔。“拔寒素”的实行( )

| A.为科举制的形成创造了条件 | B.有利于消除士族与寒门差异 |

| C.打破了士族对选官权的垄断 | D.旨在弥补九品中正制的不足 |

您最近一年使用:0次

2023-04-22更新

|

452次组卷

|

11卷引用:江苏省盐城市响水县清源高级中学2022-2023学年高一下学期月考(二)历史试题

江苏省盐城市响水县清源高级中学2022-2023学年高一下学期月考(二)历史试题江苏省徐州市2023届高三高考考前冲刺(一)历史试题江苏省盐城市伍佑中学2023届高三考前热身模拟预测历史试题安徽省合肥市庐巢八校2023-2024学年高一上学期第一次联考历史试题(已下线)历史(河北卷)-学易金卷:2023年高考考前押题密卷湖南省长沙市德成学校2023届高三下学期考前猜题历史试题吉林省长春市第十七中学2022-2023学年高二下学期期中考试历史试题安徽省安庆市怀宁县高河中学2024届高三上学期第一次月考历史试题西藏林芝市第二高级中学2024届高三上学期第一次月考文综历史试题河南省汝州市第一高级中学2024届高三11月阶段检测历史试题河南省濮阳市第一高级中学2024届高三12月阶段检测历史试题

名校

3 . 西周时,周天子实行封土赐民之制,出现一批世卿大族。战国时,诸侯国君按大臣官职地位的不同,授予其相应数量的谷物作为俸禄,任之即官,去之即民。材料反映的现象( )

| A.适应了社会转型 | B.使得国君权力分散走低 |

| C.维护了周王权威 | D.加强了世卿大族的权势 |

您最近一年使用:0次

2022-12-03更新

|

379次组卷

|

7卷引用:江苏省宿迁市泗阳县实验高级中学2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题

江苏省宿迁市泗阳县实验高级中学2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题江苏省南通市海门中学2021-2022学年高一上学期期末考试历史试题江苏省兴化市文正高级中学2023-2024学年高一上学期第二次月度检测历史试题江苏省宿迁市北大附属宿迁实验学校2023届高三上学期开学考试历史试题河南省信阳市信阳高级中学2022-2023学年高二上学期月考(三)历史试题(已下线)专题04反映体现类选择题-高考历史二轮热点题型归纳与变式演练(已下线)政治篇命题情境03俸禄-【小切口大历史】备战高考历史命题情境分类强化训练

名校

4 . 我国古代监察制度从汉朝台谏(御史台与谏官)分置到唐代台谏相辅,到明清演变为台谏合一的体系,这一演变趋势强化了御史的纠弹职能,弱化了谏官的谏诤职能。这种变化的主要原因是( )

| A.君主专制的加强 | B.避免造成机构的重叠 |

| C.台谏分置的弊端 | D.加强监察制度的权威 |

您最近一年使用:0次

2023-08-18更新

|

290次组卷

|

35卷引用:江苏省包场高级中学2018-2019学年高一5月期末综合练习一历史试题

江苏省包场高级中学2018-2019学年高一5月期末综合练习一历史试题2018—2019学年天津市天津市实验中学高一上学期第三次月考考试历史【全国百强校】内蒙古包头市北重三中2018-2019学年高一第二学期第一次月考文综历史试题福建省永春县第一中学2018-2019学年高一上学期期末考试历史试题2018-2019学年上学期寒假作业高一 历史 学生版四川省乐山沫若中学2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题四川省南充市白塔中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题河北省邯郸市永年区第二中学2021-2022学年高一12月月考历史试题四川省广安市邻水实验学校2021-2022学年高一上学期第三次月考历史试题【市级联考】四川省泸州市2019届高三上学期第一次教学质量诊断性考试文科综合试题历史试题【全国百强校】广西壮族自治区南宁市第三中学2018-2019学年高二下学期第一次月考历史试题【全国百强校】四川省绵阳市南山中学实验学校2018-2019学年高二下学期期中考试历史试题内蒙古第一机械制造(集团)有限公司第一中学2019年高三上学期第一次月考历史试题福建省泉州市永春第一中学2018-2019学年高二下学期期末考试历史试题10分钟同步课堂专练-高二历史选择性必修1-第5课中国古代官员的选拔与管理(基础练)海南省海口市第二中学2020届高三上学期第四次月考历史试题学易精品同步课程-统编版新教材选择性必修1-第5课中国古代官员的选拔与管理山东省泰安市宁阳县第四中学2020-2021学年高二上学期期中调研历史试题湖南省衡阳市第二十六中学2021届高三9月月考历史试题辽宁省大连市普兰店区第三十八中学2020-2021学年高二上学期第三次月考历史试题2021-2022学年高二历史知识点专项专练(选择性必修1)-第5课中国古代官员的选拔与管理(第2课时)吉林省吉林市永吉县第四中学2021-2022学年高二上学期期中考试历史试题河北省保定市顺平县中学2021-2022学年高二上学期第一次月考历史试题广东省清远市2021-2022学年高二上学期期中考试历史试题湖南省岳阳市临湘市2021-2022学年高二上学期期末考试历史试题湖南省岳阳市湘阴县2021-2022学年高二上学期期末考试历史试题安徽省滁州九校2021-2022学年高二上学期第四次调研考试历史试题甘肃省天水市第一中学2021-2022学年高二下学期期中考试历史试题吉林省辽源市第五中学2022-2023学年高二11月月考历史试题黑龙江省大庆市林甸县第一中学2022-2023学年高二上学期第三次月考历史试题江西省南昌市南昌知行中学2022-2023学年高二12月月考历史试题山东智书·高中历史(选必1)作业(五)中国古代官员的选拔与管理贵州省六盘水市纽绅中学2023-2024学年高二10月月考历史试题浙江省金华市浦江县建华中学2023-2024学年高二上学期第一次月考历史试题吉林省长春市第二实验中学2023-2024学年高二上学期期中历史试题

名校

5 . 两汉时的察举制,地方官推举人才主要参考乡闾评议;魏晋时九品中正制由中正官品评人才等级,中正官须为中央任职的官员;隋唐以来科举制选官由中央部门主持,有时皇帝还亲自参与人才的选考。古代选官制度的变化反映了

| A.才学成为选官的唯一标准 | B.科研人才大量涌现 |

| C.官员选拔的标准完全不同 | D.中央集权不断加强 |

您最近一年使用:0次

2020-07-19更新

|

795次组卷

|

25卷引用:江苏省扬州市江都区大桥高级中学2020-2021学年高一上学期学情调研(一)历史试题

江苏省扬州市江都区大桥高级中学2020-2021学年高一上学期学情调研(一)历史试题宁夏银川一中2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题广东省珠海市第二中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题内蒙古乌兰察布市集宁区第二中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题四川省乐山市峨眉第二中学2020-2021学年高一10月月考历史试题内蒙古乌兰察布市集宁区第二中学2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题浙江省杭州市淳安县汾口中学2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题辽宁省抚顺市清原县第二高级中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题浙江省宁波赫威斯肯特学校2021-2022学年高一上学期第一次阶段测试历史试题四川省成都外国语学校2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题甘肃省庆阳市合水县第一中学2021-2022学年高一上学期第二次月考历史试题(已下线)第04讲隋唐制度创新与魏晋隋唐文化-【暑假自学课】2022年新高一历史暑假精品课(统编版中外历史纲要上)四川省南充西南大学实验学校2021-2022学年高一12月月考历史试题四川省南充市2019-2020学年高二下学期期末考试文综历史试题黑龙江省大庆实验中学2020-2021学年高二上学期开学考试历史试题2020-2021学年高二历史同步单元AB卷-选择性必修1-第二单元官员的选拔与管理【学业水平合格卷】第5课中国古代官员的选拔与治理同步练习-【新教材】统编版(2019)高中历史选择性必修1国家政治制度与社会治理海南省海口市国兴中学2020-2021学年高二上学期期中历史试题2021-2022学年高二历史知识点专项专练(选择性必修1)-第5课中国古代官员的选拔与管理(第1课时)山东省枣庄市第八中学东校2021-2022学年高二上学期第一次月考历史试题山西省运城市芮城中学2021-2022学年高二10月月考历史试题福建省三明市永安市第三中学高中校2021-2022学年高二10月月考(历史班)历史试题2021-2022学年高二历史上学期期末考点大串讲(选择性必修1)-专题02官员的选拔与管理(专题测试)宁夏银川市第二中学2022-2023学年高二上学期期中考试历史试题云南省昭通市绥江县第一中学2021-2022学年高二上学期第一次月考历史试题

名校

6 . “‘上品无寒门,下品无势族’的格局,不可能为官僚政治选拔出优秀的人才,相反还对中央集权产生离心力量,于是变革势在必行。”变革上述“格局”的选官制度形成于

| A.两汉时期 | B.曹魏时期 | C.隋唐时期 | D.宋元时期 |

您最近一年使用:0次

2021-01-21更新

|

498次组卷

|

10卷引用:江苏省南京市2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题

江苏省南京市2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题江苏省常州市八校2021-2022学年高一12月联合调研历史试题云南省昭通市云天化中学2020-2021学年高一下学期开学考试历史试题福建省莆田第七中学2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题上海市2022-2023学年高一上学期期末考试模拟历史试题(C卷)北京市大兴区2020-2021学年高二下学期期末考试历史试题江西省南昌市八一中学、洪都中学、南师附中、十七中四校2021-2022学年高二上学期期末联考历史试题(已下线)第二单元官员的选拔与管理(单元测试)-高中历史备课精品导学案+单元测试(选择性必修一国家制度与社会治理)【北京专用】新疆和田地区和田县2023届高三上学期期中考试历史试题2023年6月浙江高考历史真题变式练习中国古代史

名校

7 . 秦始皇统一六国后,先后五次“巡行”,并用刻石的方式宣扬自己的功绩。巡视制度是中国古代监察制度的重要形式。关于古代中国的监察制度,下列说法中不正确的是( )

| A.秦朝在郡一级行政区划中设监御史监察地方 | B.秦始皇设丞相监察百官 |

| C.汉武帝时的“州”是监察区划而非行政区划 | D.汉武帝设刺史监察地方 |

您最近一年使用:0次

2022-12-19更新

|

200次组卷

|

4卷引用:江苏省连云港市南京师范大学灌云附属中学2023-2024学年高一上学期开学考试历史试题

名校

8 . 汉朝时,士人学习经术文法,在具备了基本知识和舆论好评后,才能得到察举。举至中央,考试之后方得授官,但所授又非职事官,而是入三署宿卫为郎,“以观大臣之能”,后再经选拔,方能“出宰百里”“典城牧民”。据此可知,当时的选官制度( )

| A.注重实际行政能力 | B.打破了世家大族的垄断 |

| C.禁止官员任人唯亲 | D.实现了选拔的公平公正 |

您最近一年使用:0次

2023-08-29更新

|

143次组卷

|

3卷引用:江苏省2023-2024学年高一上学期第一次学情调研历史试题

名校

9 . 史料记载:琅琊王氏,从东晋的王导到南齐的王俭,“六世名德,海内冠冕”,当宰相的接二连三,甚至连白痴也可出任高官。这种现象的出现主要是因为

| A.郡县制的推行 | B.科举制的设置 |

| C.九品中正制的实施 | D.中央集权的加强 |

您最近一年使用:0次

2021-04-22更新

|

479次组卷

|

46卷引用:2016-2017学年江苏江阴南菁高中高一上周测历史试卷

2016-2017学年江苏江阴南菁高中高一上周测历史试卷 江苏省启东中学2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题江苏盐城市时杨中学2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题江苏省扬州市邗江区2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题江苏省连云港市赣榆区海头高级中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题江苏省盐城市大丰区新丰中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题江苏省盐城高级职业学校普职班2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题2016届江苏南京普通高中学业水平测试(必修)历史试卷山西省运城市景胜中学2017-2018学年高一上学期第一次月考历史试题江苏省启东中学2017-2018学年高二上学期第一次月考(10月)历史试题湖北省仙桃市仙桃中学2017-2018学年高一9月月考历史试题四川省新津中学2018-2019学年高一9月月考历史试题【全国百强校】黑龙江省大庆实验中学2018-2019学年高一上学期第一次月考历史试题【优选整合】人民版高中历史必修一第3课 君主专制政体的演进与强化(练习)云南省腾冲市第八中学2018-2019学年高一上学期期中考试历史试题【市级联考】江苏省苏州市2018-2019学年高二学业第一次模拟考试历史试题【全国百强校】河北省邢台市第八中学2018-2019学年高一下学期第一次月考历史试题2019-2020学年人教2019版必修中外历史纲要(上)《第7课 隋唐制度的变化与创新》随堂练习卷人教版(2019)必修《中外历史纲要(上)》课后复习卷:第7课隋唐制度的变化与创新贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市凤凰中学2019-2020学年高一上学期第一次月考历史试题江苏省淮安市马坝中学2019-2020学年高二10月月考历史试题(必修)四川省绵阳市南山中学2019-2020学年高一上学期期中历史试题山东省东营市胜利第二中学2019-2020学年高一11月月考历史试题四川省南充市阆中中学2019-2020学年高一下学期开学考试历史试题山东省淄博市高青县第一中学2020-2021学年高一10月月考历史试题广西南宁市第三中学2020-2021学年高一上学期月考(一)历史试题山东省淄博第五中学2020-2021学年高一10月月考历史试题四川省乐山沫若中学2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题山西省吕梁市友兰中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题(普通班)河北省秦皇岛市第一中学2020-2021学年高一上学期第二次月考历史试题海南省三亚市三亚华侨学校2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题河北省衡水市武邑武罗学校2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题江苏省南京市2016年普通高中学业水平测试训练样题历史试题(必修)安徽省安庆市桐城市第八中学2020-2021学年高一上学期第一次段考历史试题辽宁省大连市第一中学2021-2022学年高一10月阶段学情反馈历史试题上海市徐汇中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题安徽省蚌埠田家炳中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题吉林省松原市前郭尔罗斯县蒙古族中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题北京市东城区2021-2022学年高一10月月考历史试题山东省淄博市桓台第二中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题山东省济宁市嘉祥县第一中学2023-2024学年高一12月月考历史试题重庆市巴蜀中学2018-2019学年高二上学期第一次月考历史试题山西省晋中市新一双语学校2022届高三8月月考历史试题黑龙江省佳木斯市第十二中学2022-2023学年高二上学期开学考试历史试题首都师范大学附属海南白沙中学2021-2022学年高二上学期期末历史试题甘肃省甘南藏族自治州卓尼县柳林中学2023-2024学年高二上学期期末模拟历史试题

名校

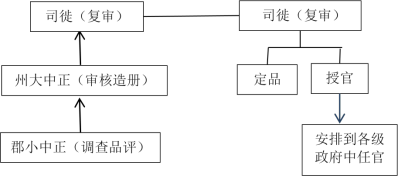

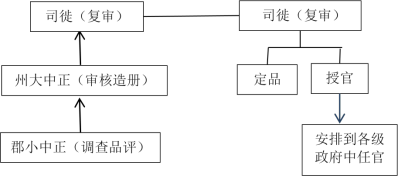

10 . 下图是魏晋时期九品中正制选拔人才的流程图。据此可知该制度

| A.选拔程序公平 | B.加强了中央集权 |

| C.选拔标准僵化 | D.扩大了选官范围 |

您最近一年使用:0次

2020-12-01更新

|

559次组卷

|

7卷引用:江苏省灌云高级中学、灌南惠泽高级中学2023-2024学年高一上学期期中历史试题