材料 中国古代大一统国家区别于一般的帝国、封建王国或所谓的“早熟国家”,而具有天下性、道统性与科层性的国家性特征。以天下为治理对象,以天命为合法性来源,以天子为最高权威的天下国家是大一统国家超越性的宏观架构。以儒家思想谱系为主要内容的道统观念是古代的“国家学说”。文字的统一是形塑大一统国家韧性的重要初始条件。“书同文”的形成突破了语言文化多样性可能造成的文化藩篱,为实现跨时空交流与理解提供了初始条件。

——摘编自赵德昊《形塑国家韧性:论中国古代大一统国家的长期延续与不断重建》

阅读材料,任选其中一个角度,提出自己的观点,并结合所学知识进行论证。 (要求:观点正确,史实准确,论证充分,表达清晰。)材料一 战国末年,秦国从一个边陲小国异军突起:建立了大一统王朝,秦国的崛起是制度的胜利。《史记》记载:秦朝统一后,“除道,道九原,抵云阳,山堙谷,直通之”《史记》还记载:“使将军蒙恬发兵三十万人北击胡,河南地”,“发诸尝適亡人、赘婿、贾人略取陆梁地,为桂林、象郡、南十四县”。类似的记载还有很多。但秦朝仅经历“两帝一王”的短短14年就灭亡了。

——摘编自陈忠海《从另一个角度看秦朝的统一与速亡》

材料二 公元前141年,汉武帝即位。他所面临的形势是“汉兴六十余载,海内艾安,府库充实,而四夷未宾,制度多阙”。他继承了“文景之治”的全部历史遗产,其中,既有社会稳定、人心归向、经济富裕的优势,也有制度有缺、国家控制能力薄弱的遗憾。汉武帝时期的政论家严助,总结汉武帝时代的特点是“是时征伐四夷,开置边郡,军旅数发,内改制度,朝廷多事”。

——摘编自孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦朝统一的原因,并指出秦朝巩固统一的措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出汉武帝造就“盛世”的相关政治制度。

材料一 秦朝在数百年时间里进行过多次移民活动,秦惠王十三年,秦攻占巴蜀地区,“移民万家实之”,这是秦朝首次大规模向南进行领土扩张。秦始皇三十三年,移民五十万迁往“桂林、象郡、南海”,三十五年“因徙三万家丽邑,五万家云阳”,三十六年“徙北河榆中三万家”。这些移民活动皆是强制性的迁移,都是为其政治目的服务。秦朝的移民政策与其国家实力增长之间形成了良性循环关系,军事征服、移民占领、军事再征服、移民再占领,秦朝通过这种模式一步步扩张领土,进而取得了相对于其他六国的一国独大优势。

——摘编自张昭、刘娜《秦朝政治性移民的再分类、比较优势及其后世影响》

材料二 明末清初,巴蜀地区由于受到长期战乱、瘟疫、灾害等方面的肆虐和破坏,社会和生态环境受到重创,人口急剧凋零,出现了“地旷人稀”的局面,为了尽快恢复和重建巴蜀地区,清政府从土地、农业、户籍等方面制定了相对优惠的政策,鼓励移民填川。在此背景下,大量湖广、江西、福建、山陕等省移民进入巴蜀地区,由于湖广籍移民所占比例较大,所以这场移民运动又称为“湖广填四川”。这场移民填川运动时间开始于康熙十年(1671年),基本结束于乾隆四十一年(1776年),时间之长,移民来源之广泛,移民数量之多,是我国历史上人口迁移的典型。也正因如此,清代巴蜀地区形成了“五方杂处”的移民格局,对巴蜀地区的社会经济文化等各方面产生了深刻的影响。

——摘编自马佩佩《清代山陕移民对巴蜀地区的社会经济文化影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦朝移民的特点及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析清初“湖广填四川”运动形成的原因及影响。

材料一 周代佩玉“尊者玉色纯,公侯以下,玉色渐杂,而世子及士唯论玉质,不明玉色,则玉色不定也。瑜是玉之美者,故世子佩之。承上天子、诸侯,则世子,天子、诸侯之子也。瓀玟,石次玉者,贱,故士佩之。”

——摘编自李岩《周代服饰制度研究)

材料二 秦始皇相信秦克周,应当是水克火,颜色崇尚黑色。这样,在秦朝,黑色为尊贵的颜色,衣饰也以黑色为时尚颜色。秦始皇身着服饰上黑下红,代表上天下地,此意也是神化皇权和经天纬地之独尊权力的表达。

——摘编自崔琦《秦至南北朝服饰类名物词概念场研究》

材料三 汉唐时期频繁的商贸活动带来了异域的宗教,包含宗教特点的服饰也影响着礼仪服饰的发展方向。民族的互动促进了胡、汉服饰风格的交融。在融合的过程中,北方草原民族为了加强在农耕文明的土地上的统治,不得不学习较为先进的汉族礼仪制度。汉族也吸收胡族服饰轻便实用酌特点,并将之代入到礼仪服饰当中,袴褶服的礼仪化就是其中的典型。汉代凝动质朴,魏晋南北朝的浪漫奔放,唐代的包容华贵等时代特征都反映在各自时期的礼仪服饰。

——摘编自罗祎波(汉唐时期礼仪服饰研究)

(1)根据材料一并结合所学知识,指出周人佩玉的特点并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出秦始皇服饰的特点,并从思想文化和制度两个层面分析其原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括影响汉唐服饰发展变化的原因。

材料一 《史记》记载,秦武公十年(前688年),“伐邽、冀戎,初县之”。秦武公把邽、冀直接纳入国家行政体制之内,由中央政府委派官员去主持政务。至商鞅变法时,秦国普行县制于秦国全境,共设了31个县。秦并天下后,作为统一的封建国家,其领土空前广阔,将郡县制推行至全国。秦朝以法治国,大量任用并重用法家人士,作为法家重要人物的李斯希望强化君主专制,强调严刑峻法,在这种政治背景下,李斯个人及其代表的政治力量在很大程度上推动了秦朝实行郡县制。秦朝郡县制奠定了中国地方政治行政体系的基础,构建了两千多年中央集权封建王朝的基本框架。

——摘编自《中国郡县制的产生与演变过程》等

材料二 1869年7月,日本政府发布“版籍奉还”令,版籍奉还,就是要诸侯向政府交出对土地和人民的封建领主所有权。版籍虽然归还了,但藩主仍是藩的行政长官,而且藩主仍旧控制着征税和军令的权利。1871年8月,岩仓具视等人调集一万御亲兵于东京,进行武力威慑,召集56藩的原藩主到东京,当面宣布了废藩置县诏书,并表示他们必须强制在东京居住,领取国家俸禄。在明治维新运动中,明治政府先后废除620多个藩地,共设三府七十二县,县知事由日本中央政府任命。虽废藩置县,但长州藩、萨摩藩、肥前藩、土佐藩,这四大藩帮的藩主依旧有着极高的政治话语权。

——摘编自《日本明治维新中的废藩置县》等

(1)根据材料一并结合所学知识,说明秦朝实行郡县制的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括日本废藩置县的特点。

(3)根据材料并结合所学知识,简析中日两国历史上设置县制共同的积极意义。

材料一 春秋战国时期,地处中原地区的周、卫、齐、鲁、晋(韩、赵、魏)等政权皆被视为“中国”,秦、楚、吴、越等政权则被看成是夷狄。到秦朝“以兵灭六王,并中国”以后,按照五德终始学说,以其代周“火”德自为“水”德,以“中国”正统自居,就连周朝时秦、楚、吴、越等政权所辖地区也被视为“中国”了。汉武帝时,承认秦朝代替周朝的中国正统地位,以西汉代秦“水”德为“土”德。汉人在称汉朝为“中国”的同时,又构建起了中国各个民族皆为“炎黄子孙”的血统体系。

——摘编自赵永春《中国古代的“中国”与“国号”的背离与重合》

材料二 毛泽东曾指出:“爱国主义的内容,看在什么历史条件下来决定。”新中国成立后,中国共产党团结带领全国人民完成了社会主义革命,确立了社会主义基本制度,并进行了大规模的社会主义建设。党的十一届三中全会以来,党和国家把工作重心转移到经济建设上来,集中力量进行社会主义现代化建设,成功开创了中国特色社会主义,取得了举世瞩目的伟大成就。习近平总书记指出:“弘扬爱国主义精神,必须坚持爱国主义和社会主义相统一。历史和现实都告诉我们,只有社会主义才能救中国,只有中国特色社会主义才能发展中国,这是历史的结论、人民的选择。”

——摘编自王永浩《深刻认识爱国主义和社会主义在当代中国的统一性》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦汉时期国家观念的变化,并简析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述现代中国国家观念更新的时代意义。

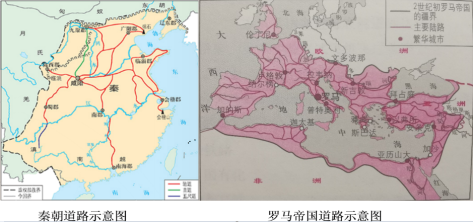

材料一

秦朝修筑的驰道、直道和五尺道等,构成了以咸阳为中心的全国性道路网。罗马帝国的道路把罗马和各行省连接起来,形成“条条大路通罗马”的盛况。

——摘编自普通高中历史教科书及填充图册

材料二 秦始皇在全国范围内修建的道路和桥梁,同其他古代社会修建的道路一样,也刺激了经济的一体化:尽管最初建设时考虑的是军事用途,但是之后,这些路桥却成为内部商业交流的通衢。

公路连接了罗马帝国的各个部分。一条长4800公里的路与北非海岸线平行,许多支线一直延伸到南方,商人、士兵通过这些支线可以深入撒哈拉沙漠。在东部地中海地区,罗马人也新建一些道路,方便了这一地区的旅游和贸易。

——摘编自《新全球史》

(1)依据材料一,概括秦朝道路和罗马帝国道路的共同特点。依据材料二并结合所学知识,分析其所起到的历史作用。

材料三

| 时期 | 京杭运河(北京—杭州)变迁 |

| 春秋战国 | 开凿邗沟、鸿沟,是京杭大运河中开凿最早的一段。 |

| 隋朝 | 将各段古运河加以疏浚、扩展,并相互沟通,形成以洛阳为中心,联系南北方的“大运河”。 |

| 元朝 | 会通河开通后,漕船往往有上千艘连接而行,年运粮量常达三、四百万石,沿河一些城镇码头兴起。通惠河竣工后,京杭大运河全线通航,在北京积水潭附近曾出现“舶舫蔽水”、盛况空前的繁荣景象。 |

| 明清时期 | 黄河改道,河运日益困难。宣统年间,津浦铁路通车后,大运河的运输作用逐渐为铁路所代替。 |

材料四 英国的运河与英国的工业革命密不可分,18世纪中后期,英国运河兴起,当铁路、公路运输还远没有那么发达时,英国的运河承担着运送钢铁、煤炭的重任,运河网主要分布在工业发达的英格兰中部,特别是伯明翰和曼彻斯特一带,而通过泰晤士河,运河也把伦敦和这些城市连在了一起。在威尔士的北部和南部,苏格兰低地也有一些人工开凿的运河。整个英国的运河网加起来达到3000公里长。18世纪中期至19世纪中期是英国运河从繁荣到衰落的主要时期。……与铁路的规格统一相比,标准不一的运河竞争力处于下风。工业革命对英国运河的发展是把双刃剑。

——摘编自《18世纪中期19世纪中期英国运河的兴衰》等

(2)依据材料三并结合所学知识,概括京杭大运河变迁的历史特点。依据材料三、四并结合所学知识,指出英国运河与京杭大运河发展的相同点。

(3)如果用以上材料进行历史研究,你会确立怎样的研究主题?