材料 中国古代大一统国家区别于一般的帝国、封建王国或所谓的“早熟国家”,而具有天下性、道统性与科层性的国家性特征。以天下为治理对象,以天命为合法性来源,以天子为最高权威的天下国家是大一统国家超越性的宏观架构。以儒家思想谱系为主要内容的道统观念是古代的“国家学说”。文字的统一是形塑大一统国家韧性的重要初始条件。“书同文”的形成突破了语言文化多样性可能造成的文化藩篱,为实现跨时空交流与理解提供了初始条件。

——摘编自赵德昊《形塑国家韧性:论中国古代大一统国家的长期延续与不断重建》

阅读材料,任选其中一个角度,提出自己的观点,并结合所学知识进行论证。 (要求:观点正确,史实准确,论证充分,表达清晰。)材料一 战国末年,秦国从一个边陲小国异军突起:建立了大一统王朝,秦国的崛起是制度的胜利。《史记》记载:秦朝统一后,“除道,道九原,抵云阳,山堙谷,直通之”《史记》还记载:“使将军蒙恬发兵三十万人北击胡,河南地”,“发诸尝適亡人、赘婿、贾人略取陆梁地,为桂林、象郡、南十四县”。类似的记载还有很多。但秦朝仅经历“两帝一王”的短短14年就灭亡了。

——摘编自陈忠海《从另一个角度看秦朝的统一与速亡》

材料二 公元前141年,汉武帝即位。他所面临的形势是“汉兴六十余载,海内艾安,府库充实,而四夷未宾,制度多阙”。他继承了“文景之治”的全部历史遗产,其中,既有社会稳定、人心归向、经济富裕的优势,也有制度有缺、国家控制能力薄弱的遗憾。汉武帝时期的政论家严助,总结汉武帝时代的特点是“是时征伐四夷,开置边郡,军旅数发,内改制度,朝廷多事”。

——摘编自孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦朝统一的原因,并指出秦朝巩固统一的措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出汉武帝造就“盛世”的相关政治制度。

材料 由于夏、商、西周朝代的共主与各诸侯国都是作为相对独立的国际政治行为体并列存在,使得该时期的大一统主要体现在土地、民心层面,而秦统一六国则最终实现了制度层面的天下大一统。在此过程中,土地范围从中原地区不断向四方扩展,民心也更加凝聚到对共主的认同上,并在最终经历过春秋战国的重重洗礼之后实现了制度层面上从统一礼仪向建立秦朝中央集权体制的飞跃。……元朔五年,武帝令各地诸侯王在封地之内分封子弟,由中央政府给予名号。划分全国为十三州,每州设刺史一人,直接代表皇帝监察十三州的二千石禄的高官乃至诸侯王。采用逐步将外廷权力转移至内廷的方法,一切文书、奏章、政令一概由内廷官吏执掌。在全国各地设盐官38处,铁官48处,均统归大司农管辖,直属中央政府。

——摘编自王宣华《先秦中原文化区域“大一统”秩序观及当代价值探析》等

(1)根据材料并结合所学知识,指出秦汉“大一统”局面形成的背景。(2)根据材料并结合所学知识,评述秦汉时期维护“大一统”的举措。

材料一 秦始皇曾派几十万大军南征岭南,积数年之功,攻破岭南。这些遣戍的秦兵,除去伤亡者以外,基本上都作为守边部队留驻岭南。到秦二世时,又应南海尉赵佗“求女无夫家者三万人,以为士卒衣补”之请,将中原未嫁女或丧夫女子“万五千人”派往岭南,以便与留守士兵组成家庭,繁衍后代。秦始皇在岭南并入帝国版图的同一年,即“发诸尝逋亡人、赘婿、贾人,略取陆梁地(即岭南)……以适遣戍”。这批遣戍的人数大约为50万。汉朝的典章制度多袭秦制,一些在统治集团内部权力争斗中的失败者,也往往被发配到岭南。

——摘编自段塔丽《秦汉王朝开发岭南述论》

材料二 明代祝允明记载,“(广东)惠州壤邻汀赣,奸民实繁”,指的是流民众多。嘉靖年间,永安县(今紫金县)山谷中多良田,流民杂居,迁入者多自江西、福建来,也有从潮、惠诸县迁来的。和平县建县时,有自福建来者,操客家音;也有自江西来者,操水源音;由此构成和平县的两大方言。万历年间,博罗县有来自本省的客家人迁入,也有来自闽漳的移民。粤北地区的外地移民主要来自福建和江西,福建的来自客家人居住之汀州,江西的则是来自毗邻粤北的赣南。以闽汀客家人为主的移民自宋末元初大量迁入以后,形成了广东梅县一带最早的客家人居住区;明代闽汀人和赣南人继续迁入梅县,赣南人遂融入客家人之中。

——摘编自曹树基《中国移民史》

(1)根据材料一、概括秦汉岭南移民的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与秦汉相比,明代岭南移民的变化并分析其影响。

材料一 统一是中国历史发展的主流。造成中华文明这一鲜明个性特征的重要因素,是中国历史上历经数千年而不衰的“大一统”思想的潜移默化,有利于统一多民族国家的形成,而秦汉时期正是这种理念完全定型的关键阶段。秦汉时期的最高统治者,都对统治思想进行了选择,用以规范、整齐全国上下的思想,并构筑了统一的制度文化。秦汉时期的思想家也全力以赴地弘扬“春秋所以大一统者,六合同风,九州共贯也”。

——摘编自黄朴民《论秦汉文化的时代精神》

材料二 贞观十五年,太宗以文成公主妻之……文成公主的入藏,不仅保证了唐蕃间在政治上的长久友好关系,还将大唐的音乐、茶文化和医药典籍等传入了吐蕃。吐蕃文化中的马球运动、装束方式等也传入了大唐,为中原文化注入了新的活力。

——张继文《从现存若干文物文献看文成公主入蕃对唐蕃经济文化的影响》

材料三 迁居洛阳的鲜卑族人,经过三十年,大体上已经汉化。一个统治民族仅仅经过三十年时间,就与被统治民族相融合,不能不说是孝文帝汉化政策的极大成功。

——樊树志《国史十六讲》

材料四 民族融合是历史发展的必然趋势,是进步的现象。特别是那些社会经济发展水平低于中原汉族的少数民族,一旦走进黄河流域这个汉文化的摇篮,他们就终究要融入这个汪洋大海之中。

——张岂之主编《中国历史十五讲》

(1)根据材料一,指出秦汉文化蕴含的时代精神及作用。结合材料和所学知识,概括秦汉“构筑了统一的制度文化”而采取的政治、经济及文化措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述文成公主入藏的积极意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,归纳孝文帝推行汉化政策的表现。

(4)如何认识材料四的观点?

材料一 三代时期,理想中的天下是一个以华夏为中心的政治共同体。春秋时期,华夏大地上出现了多个政治实体并存的格局,身处乱像时代的孔子并未动摇对“天下共主”的追求,而是在规划并指点着中国历史如何重新迈向大一统。

——摘编自闾小波《共识依赖:中华政治共识之传承与更张》

材料二 在中华儿女开发和建设美好家园的长期奋斗中,各民族共同生产生活,抵御外来侵略,反对民族分裂,维护祖国统一,形成了牢不可破、坚不可摧的“大一统”理念。正是在这种理念影响下,中华民族追求疆域领土统一、推崇中央政府权威、注重文化共识凝聚,反对国家四分五裂、地方各自为政、价值观虚无混乱。尽管一些历史时期也曾出现过分裂局面,但统一始终是主流。不论分裂的时间有多长、分裂的局面有多严重,最终都会重新走向统一。历史一再证明,只要中国维持“大一统”的局面,国家就能够强盛、安宁、稳定,人民就会幸福安康。

——朱诚如《中华民族“大一统”理念的历史传承》

材料三 我国历史上大一统的国家治理表现出四个重要特点:

一是国家统一。我国历史上曾数度出现分裂割据的状况,但无论怎样分裂,最终都会走向统一。

二是“要在中央”。中央集权是2000多年封建国家治理最基本的制度体系,这一体系的核心是“事在四方,要在中央”。中央政府通过文书律令、官僚行政、考核监察等方式,推行政令,维护中央权威。

三是郡县体制。郡县体制是中央集权下地方治理体系的概括。历代将全国划分为若干不同层级的行政区划进行管理,如道、路、州、府、省、郡、县等,由中央委派官员进行治理。

四是因俗而治。“修其教不易其俗,齐其政不易其宜”,适度保持自治、分治,根据不同地区的具体状况采取不同治理方式也取得不少成功经验。

——选择性必修一《国家制度与社会治理》

(1)根据材料一并结合所学,指出形成周天子“天下共主”局面的主要制度。并结合所学指出孔子“规划并指点着中国历史如何重新迈向大一统”的政治主张及其实践效果。

(2)参考材料二、三,自选一个特点为角度,运用中国古代封建社会时期的相关史实,围绕“大一统与国家治理”主题写一则历史短文,题目自拟。(要求:观点明确,史实准确,条理清晰,表述成文)

材料一 秦王朝交通建设最具时代特色的成就,是驰道的修筑。“治驰道”是秦始皇统一后第二年就开始进行的宏大工程。对于驰道的形制,西汉人贾山曾有这样的记述:“道广五十步,三丈而树,厚筑其外,隐以金椎,树以青松”“道分三条,广五十步。”秦王朝修筑的驰道,东北通达燕地和齐地,南面行抵吴地和楚地,江湖之上,以及海滨的宫观,都可以一一连通。秦始皇时代,还曾修筑由九原(今内蒙古包头西)直抵云阳(今陕西淳化西北)的大道,称为直道。据载,这条道路全长“千八百里”。

——摘编自张岂之主编《中国历史十五讲》

材料二 中国近代公路发展

| 北洋政府时期(1912—1927 年)中国公路的萌芽时期 | 这一时期所修公路,一般是从军路开始,以地方发动,民间集资或商人集资方式修建的。当时东南沿海处于军阀割据和混战情况下,大都各自为政,互不联系,修建的公路既无规划,又无标准。截至1927年,中国公路通车里程约为29000公里 |

| 国民党政府前期(1927—1936年) 公路纳入国家规划阶段 | 1932年,国民政府经济委员会召开了苏、浙、皖、赣、鄂、湘、豫七省公路会议,另外,还将陕、甘、青等省和粤、闽边防重要公路纳入督造之列。据统计,截至1936年中国公路通车里程达117300公里 |

| 全面抗战时期(1937—1945年) | 这一时期新建公路如兰新、滇缅等多是在地理与自然条件恶劣的边陲地区,勘测、施工任务都十分艰巨,其使用多服务于军事,质量要求不高,而且时兴时废。据统计,截至1946年,中国公路总里程达130307公里 |

| 解放战争时期(1946—1949年) | 这一时期公路交通以军事为主。公路建设进程不大,特别是国民党溃退时,公路遭到严重破坏。截至中华人民共和国成立前夕全国能通车的公路只剩下75000公里 |

——摘编自牛强强《中外公路发展对比·中国公路发展史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦朝道路建设的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代公路建设的背景,并综合以上材料指出近代中国公路建设与古代中国的不同之处。

材料一 公元前221年,秦王嬴政完成了统一大业,建立了中国历史上第一个专制主义君主集权的王朝,表现出了强烈的“大一统”观念。秦始皇在兼并东方六国后,一方面北击匈奴,一方面用兵岭南,使其地“东至海暨朝鲜,西至临眺、晃中,南至北向户,北据河为塞,并阴山至辽东”,实现了空前的疆域一统。秦始皇在都城咸阳附近营建了许多宫殿,宫殿布局取法于天上的紫微宫,这俨然是人间上帝的居处,天下一统的象征。他采取这些措施,和他采用皇帝的名号一样,就是要表示,他在人间的权力与上帝在天上的权力相当,这些都是为了显示皇帝的无上权威。为了巩固统一,结束六国异制的局面,秦始皇还“法度衡石丈尺,车同轨,书同文字”。秦始皇统一六国以后,以秦律为基础,参照六国律,制定了全境通行的法律。秦始皇以战国时期秦国官制为基础,把官制加以调整和扩充,建成了一套新的政府机构。秦始皇在兼并六国的过程中广泛地推行郡县制,将地方完全置于中央的控制下。中央集权的制度从此确立。

——摘编自范晓剑、冀列《秦朝的大一统观念与史学》

材料二 汉武帝时,封建社会正处在上升阶段,汉武帝坚持秦始皇的法家路线,为集权国家的稳固、疆域的扩展,采取了一系列措施。这一过程中,中原地区先进的生产技术向周边地区和国外不断传播。中国的铸铁技术、打井技术、耕作技术,农业生产工具均传至大宛等西域国家。在更广阔的范围内,由于各族之间的友好交往,彼此之间共同性增加,差别缩小。各族人民制造的优秀文化和文明成果成了中国人民的共同财富。所以,史学家范文澜说汉武帝“为现代中国的广大疆域奠定了初步的基础”,他使中国作为当时世界上一流强国屹立于世界的东方。

——摘编自孙睿紫《汉武帝推进大一统的措施》

(1)根据材料一,概括嬴政“大一统”观念在帝国政治实践中的表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要评析汉武帝推进大一统措施的意义。

材料一边界的概念应是随着行政区划的产生而出现的。西周时期建立的还是据点式的城邦国家,封国呈点状分布,各国之间尚无明确的边界。例如宋郑之间直到春秋末期,还有隙地六邑,两国相约不准占有,两国之间自然也就没有明确的边界了。春秋中期,秦国曾派遣大军攻打郑国,途经晋、周二国,如入无人之境,不但晋、周两国不加干涉,郑国也没有一点外敌入侵的消息。只是秦军临近郑国都城时,被郑国商人弦高发现,弦高一面稳住秦军,一面派人回国通知做好战备,这才化解了郑国遭到突袭的厄运。这也是当时诸侯国与诸侯国之间存在大片隙地的佐证。

——摘编自周振鹤《犬牙相入还是山川形便? -一 历史上行政区域划界的两大原则》

材料二春秋时期的“五霸”.战国时期的“七雄”,都是在土地争夺过程中消灭了诸多小的诸侯国,不断扩张自己的控制范围后才发展壮大起来的。最初的长城,是强国在吞并其他诸侯国或夺取了与其他诸侯国之间的空地后修筑的对新获取的土地加以保护的军事设施。后来,一些在竞争中不占优势的诸侯国为了防止自己的土地被敌国夺走,也修筑长城加以护卫。战国至秦汉时期,中原统治者纷纷在北方地区修筑长城,这既是为了巩固向北方地区开拓的土地,也是为了减少农耕民族与游牧民族之间的战争。汉初,长城一度废弛,因为北部边境地域辽阔,战线极长,后勤供应困难,战争消耗高,民众负担重。名臣晁错曾分祈说“今使胡人数处转牧行猎于塞下...慳下不救,则边民绝望而有降敌之心;救之,少发则不足,多发远县才至,则胡又已去...如此连年,则中国贫苦而民不安矣。”

——摘编自王绍东《论长城对中华民族共同体意识的促进与影嗬》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出春秋至秦汉时期国家边境意识的变化趋势,并说明变化的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析秦汉时期修筑长城的影响。

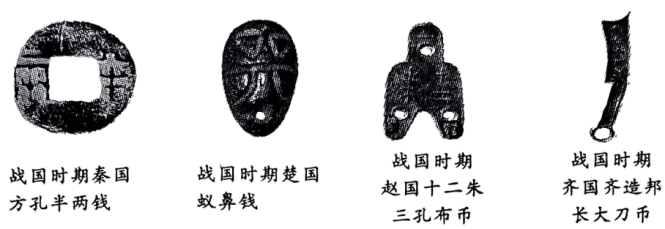

材料一 战国时期的货币

(注:“两”、“朱”都是货币单位)

材料二 环钱其出现时间虽相对较晚,但是发展势头迅猛。到了战国后期,主要国家中的秦、魏、赵、燕、齐、两周等都不同程度的铸行了环钱,仅有偏处南方的楚国例外。环钱的大范围流通,究其原因同主要使用环钱的秦国不断东进有关。

——摘编自王晓博《从货币角度看战国时期商品贸易的发展和繁荣》

(1)根据材料一,概括战国货币的特点。

(2)根据材料二,概括环钱大范围流通折射出的政治发展趋势。并结合所学知识指出这一趋势对秦汉货币政策的影响。