材料一 北魏初期,刑罚较重而忽视对民众的教化。孝文帝登基后,通过亲自断刑等深入了解法制建设的缺陷,于执政期间多次创制和修改法律。他创立“留存养亲制”,对于犯罪的人,家中如有年长的父母而又无人照顾,则可返家尽孝。逐步缩小“缘坐刑”对亲朋的牵连范围,又在很多情况下用流刑代替死刑。他首创婚律,规定北魏权贵的通婚对象可以是汉族名门。孝文帝深知吏治好坏乃兴废之所由,于是修改相关条例以更加具体地约束官员的行为。……在执法判刑中坚决引入监督机制,促进法、律量刑的公平性。孝文帝还主张权贵犯法与庶民同罪,他遵守法律,太子因触法被处以重刑。北魏孝文帝法制改革,成为我国古代法制改革的典范。

——摘编自于彦梅《北魏孝文帝法制改革考析》

材料二 鸦片战争以降直至清末,中国在政治、经济、文化、教育等方面受到西方的全面冲击……清末新政影响最大的当属法制变革……后来袁世凯政府的《暂行新刑律》以及南京国民政府两次颁布的《中华民国刑法》,在涉及家庭关系、夫妻关系时,虽然立法者很多为欧美著名大学法学院出身,但他们均充分考虑了礼教礼制的影响。由此可见,中国传统法制的变革势在必行,但是如何处理其中涉及伦常关系的问题,尽学西法未必就是良策。因为西法毕竟取自域外,如果不能依据实情进行调适,平衡礼法关系,法律就非但无法合情合理,反而可能导致社会秩序出现紊乱。

——摘编自桑兵、关晓红《比较与比附:法制史研究的取径》

(1)根据材料一、概括北魏孝文帝弥补北魏初期的法律缺陷的措施。结合所学,基于民族关系角度分析北魏孝文帝法制改革的影响。

(2)根据材料二并结合所学,说明“西法未必就是良策”,并列举两个中国古代律令儒家化的史实。

| A.完成了北方统一 | B.发动了统一战争 | C.开创了隋唐盛世 | D.有利于民族交融 |

| A.实现了富国强兵的目的 | B.有利于加强对中原的控制 |

| C.解决了封建统治危机 | D.有利于推动北方的统一 |

材料 2023 年是改革开放 45 周年,中国最古老的经籍之一《易经》里已出现了“改革”的概念——“天地革而四时成”。“以数千年大历史观之,变革和开放总体上是中国的历史常态。中华民族以改革开放的姿态继续走向未来,有着深远的历史渊源、深厚的文化根基。”几千年前,当人类文明的曙光刚刚照亮历史地平线的时候,中华民族的先民们就秉持“周虽旧邦,其命维新”的精神,开启了缔造中华文明的伟大实践。“穷则思变”、“变则通,通则久”等等古老的中国智慧,积淀为中华文明的固有秉性,历千秋万代而不衰,行千里万里尤蓬勃。纵观中国历史,通过改革或变法以强国,同样是古人矢志不渝的追求。

——摘编自徐成芳《改革开放从历史中走来、向未来敞开的伟大品格》

根据材料并结合所学中国古代史知识,围绕“改革”自拟一个论题,并予以阐述。(要求:论点明确,史论结合,逻辑清晰,表述成文)

材料一 (有人)认为均田制是文明太后的政策而孝文帝的政策则主要是以北魏国家的汉化为目标。然而这种解读法只是以当时谁握有政治的实权为标准得出的判断,如果把这个结论放在五胡和北朝史整体演变的过程中重新考虑,这很难说是一种妥当的看法。

——摘编自川本芳昭著《中华的崩溃与扩大:魏晋南北朝》

材料二 清末新政是晚清王朝从1901—1911年所进行的十年改革。 其内容如下

| 主要内容 | 主要措施 |

| 教育 | 1901年,开始兴办新式学堂并继续派遣留学生。1904年,颁布“癸卯学制”。1906年,废除科举制。 |

| 军事 | 1903年,设练兵处。全国编练新军36镇,凡45万人。 |

| 经济 | 提倡和奖励实业。1903年设立商部。1906年,成立农工商部。 |

| 政治 | 裁汰冗官冗衙。1906年,改总理衙门为外务部。1911年,组建内阁(皇族内阁)。 |

材料三“神农氏没,黄帝、尧、舜氏作,通其变,使民不倦;神而化之,使民宜之。《易》:穷则变,变则通,通则久。 ”这是《周易·系辞下》中的一段话,意思是主张“变”。

改革是社会发展的动力,改革中的杰出人物会把自己的命运与社会的发展紧紧连在一起。谭嗣同在戊戌政变发生后,拒绝出走日本,说:各国变法无不流血而成,中国变法流血,就从我开始吧。被捕后,他视死如归,在狱中写下“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”,后从容就义。

——摘编自历史选择性必修1《国家制度与社会治理》

(1)根据材料一,概括作者的核心观点。 结合所学,除均田制外,指出“文明太后的政策”下的制度创新及其现实意义。(2)结合所学,指出“癸卯学制”的原文件名称及该学制在晚清选官制度变革中的地位。有人说,“清末新政的主观愿望是挽救清朝的统治,但在客观上却为辛亥革命充当了垫脚石。” 结合材料二的内容简析“垫脚石”的表现。

(3)综合上述材料及所学知识,谈谈你对中国历代改革总体上的看法。结合所学,指出决定实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招。

①推行均田制 ②以汉族服饰取代鲜卑服饰

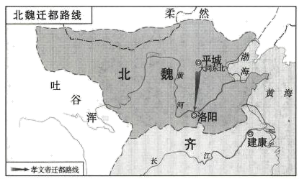

③迁都洛阳 ④实行俸禄制

| A.②③ | B.①③ | C.②③④ | D.①②③ |

| A.突出体现了统治阶级内部新旧之争 | B.不符合历史发展潮流从而举步维艰 |

| C.导致北方政局混乱不利于南北融合 | D.先习俗变迁再制度变革的策略失当 |

| A.洛阳 | B.平城 | C.建业 | D.长安 |

| A.商鞅变法废世卿世禄制 | B.孝文帝改革推行三长制 |

| C.范仲淹改革变军事体制 | D.张居正改革行一条鞭法 |

| A.西汉 | B.北魏 | C.东晋 | D.唐朝 |