材料一 神话是人类祖先留下的宝贵精神财富,中国古代神话多记载创世英雄们为生存与自然抗争,如人们熟知的大禹治水,愚公移山等神话。受到讴歌赞扬的英雄多是牺牲个人利益,克己奉公的典范。古希腊的神话英雄们都有浪漫主义的幻想,经常进行海外掠夺,并以此为荣。古希腊神有和人一样的喜怒哀乐,尽情地实现个人价值,如宙斯虽是天帝,却时常到人间寻欢作乐。

(1)依据材料概括中国古代神话与古希腊神话的差异,并结合所学知识分析产生差异的经济根源。

材料二 16世纪开始,欧洲大量购买中国瓷器。中国拥有世界瓷器市场的全部分额,这一时期中国出现了纹章、广彩等众多的外俏瓷品种,不断提高的釉上彩技术为生产具有欧洲装饰风格的瓷器提供了技术上的可能性。其间,欧洲人不断模仿中国瓷器。但质地相差甚远,直到18世纪初,欧洲陶瓷才真正诞生。18世纪中期,欧洲各国相继建立皇家瓷器厂,德国麦森的硬质彩绘瓷,法国的软质彩绘瓷、英国的骨质瓷大放异彩,它们更加符合欧洲人审美情趣,胎簿、光泽度等也直追中国瓷,1769年,英国建立欧洲第一条瓷器生产线,规定此线必须贯彻工厂制度并全面实行劳动分工,到18世纪后期,各国纷纷提高华瓷进品税,同时欧洲瓷还出口到美洲、中东地区。仍处于手工作坊阶段的中国制瓷业,逐渐丧失了技术垄断优势,出口主要对象由欧洲转为美洲,到19世纪初,几乎只剩下东南亚地区了。19世纪中叶以后,欧洲开始向中国大量出口瓷器。洋瓷只付税5%就可在中国口岸销售,到19世纪末国内开始出现欧洲人开办的瓷器工厂,其产品成本低、售价低。当时有人谈到洋瓷时概叹道“夺我外洋之销路犾以为未足,进而夺我国之销路矣”。中国制瓷业就此衰落。

(2)依据上述材料,解读中国和欧洲在瓷器贸易中地位的变化。要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

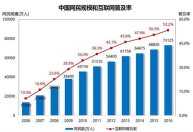

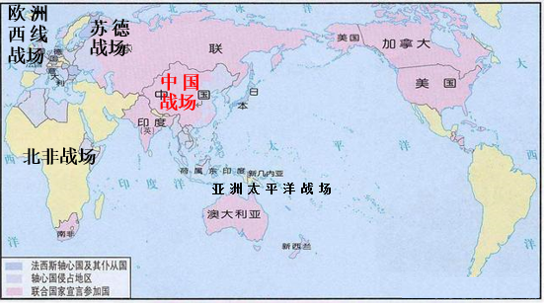

(3)20世纪70年代以来,中国加快了融入世界的步伐,结合史实,分别说明在与图片相关的重大历史事件中,我国是如何主动融入世界的。

[词语中的历史印记]

“士”原是西周贵族的一个等级。到战国时期该阶层发生了很大变化,也出现了反映这些变化的词语,如“布衣之士”“仁而下士(恭谦地对待士人)”“处士横议(没有做官的读书人纵论时政)”“士无定主”。

(1)结合所学,请从社会变革的角度,解读这些词语。要求:提取和运用信息充分;总结和归纳准确完整;解释和分析符合逻辑。

[书评中的历史印记]

《万国公法》是首部翻译进入中国的西方法学著作,它蕴涵着近代西方丰富的国际法思想和法治理念。李鸿章评价该书“皆国际法篇中论享公法权利及调处免战各事,皆仁心为质……颇合中国礼家之言,今诚以此书悬之国门……永息战争,使环球共享升平之福”。谭嗣同阅读该书后在《报贝元徵》一文中指出:“今中国之人心风俗政治法度,无一可比数于夷狄……万国公法为西人仁至义尽之书,亦即《公羊春秋》(古代儒学经典)之律”。他认为:“凡利必兴,凡害必除,如此十年……人自不敢轻视矣。每逢换约之年,渐改订约章中之大有损者,援万国公法,止许海口及边口通商,不得阑入腹地。”

(2)请分析二人对《万国公法》认识的异同点。

[经济政策中的历史印记]

20世纪五、六十年代联邦德国所有政党都宣称信奉社会市场经济理论,该理论奠基人欧肯认为:国家好比一个有经验的足球裁判,他的任务不是亲自踢球,也不是对足球运动员指手画脚,教他们踢球,而是不偏不倚地保证全部比赛规则都得到遵守。

80年代以来人们普遍感到德国与美国和日本相比明显显得落后。美国经济学家认为,德国的问题出在社会福利市场经济体制上,成为“德国病”。厂商遇事求稳,不愿为新技术做风险性投资。90年代科尔政府提倡“减肥”,即减少国家在经济中的比重。通过减税和放宽信贷鼓励企业投资,限制社会福利费用的增长。

——摘自《现代化赶超中的制度创新:历史考察与理论分析》

(3)概述你对欧肯观点的理解,并结合所学分析科尔政策出台的背景。

[图片中的历史印记]

现在,大家都在讨论中国梦,我以为,实现中华民族伟大复兴,就是中华民族近代以来最伟大的梦想。

——习近平总书记

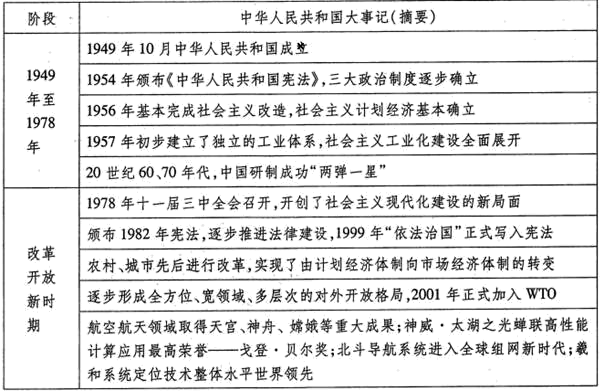

(4)“中国梦”凝聚着近代以来无数仁人志士的探索奋斗,请围绕这一探索选出3张图片,提炼一个主题并运用图片的信息对该主题进行简要阐释。要求:主题立意明确,图片选择准确,文字说明逻辑清晰,史论结合。

材料一 罗马帝国和汉代中国都是在战争过程中形成的,但是罗马帝国表现为武力征服的结果,而汉代中国则表现为武力统一的结果。罗马和汉代中国作为幅员辽阔的跨地区的大国,不可避免地都要划分行政区域加以统治。罗马广泛实行行省制,汉朝则广泛实行郡县制。二者都由中央派官统治地方。罗马帝国和汉代中国都是多民族的国家。

——摘编自吴于度、齐世荣《世界史·古代史(上)》

(1)归纳古罗马帝国与汉代中国的相同点。

材料二 中华文明是世界诸多文明中唯一没有中断的文明。西方启蒙运动的一个初衷,就是不满于欧洲中世纪后分崩离析、纷乱不已的状态,把中华文明看成大国治理及国家自信的楷模。19世纪,西方大国在崛起后迅速改变了自己的认识,也改变了对世界的认识,中国被卷入西方大国全球性的殖民主义扩张之中,中华文明遭受了“三千年未有之大变局”。

——摘编自邹诗鹏《从“文明”视角看中国道路——中国道路是复兴中华文明的正确道路》

(2)分析“中华文明唯一没有中断”的原因;用史实说明“西方对世界认识改变”的背景。

材料三

(3)从表中提取信息,任选其中一个阶段,结合所学知识予以阐述。(要求:明确写出阶段,阐述须史论结合。)

材料一 从周朝的翻译活动算起直至五四运动前为止的近3000年间,我国翻译活动经历了3次高潮。

第一次翻译高潮是东汉至唐宋的佛经翻译。东汉到唐宋时期大量印度梵文佛经被翻译成中文,使印度的佛教和文化开始大规模地传入中国,对哲学、文学、艺术和民间风俗等产生深刻影响。

明末清初,许多西方传教士来到中国。他们不仅带来了西方的宗教,还带来了西方的科学,由此引发了中国翻译史上的第二次翻译高潮,即明末清初的以科技翻译为主的翻译活动。

第三次翻译高潮是鸦片战争后至五四运动前的西方科学、政治思想和文学作品翻译。这个阶段李鸿章设立了江南制造总局翻译馆,翻译了大量的自然科学书籍。严复、梁启超、林纾等翻译家译介了西方政治思想、科学方法的著作和西方文学著作。

——摘编自张永中《论中国历史上翻译高潮产生的成果对中国文化的影响》

材料二 1978—1990年,全国年均出版翻译作品2192种;1995—2003年,年均出版翻译作品超过1万种;2003年至今,出版翻译作品已超过数十万种。在积极介绍西方文化的同时,中国的翻译家也将中国的优秀作品译成外文。2011年中译外第一次在比重上超过了外译中,使中国翻译市场从输入型为主转变为输出型为主。国外受众对中国信息的需求是多样化的,增加比较快的一个突出领域是中国的时政类信息,包括领导人著作。《习近平谈治国理政》第二卷中文版刚一面世,就有16个国家的出版机构签约翻译出版非通用语种版本。

——摘编自黄友义《服务改革开放40年,翻译实践与翻译教育迎来转型发展的新时代》等

(1)依据材料一并结合所学,分析三次翻译高潮的影响。

(2)概括材料二中翻译活动的特点,结合所学分析其形成的原因。

材料一 16至18世纪,中国的经籍、著作传到欧洲国家。意大利殷铎泽翻译《大学》《中庸》《论语》;比利时卫方济翻译《四书》《孝经》《幼学》,著成《中国哲学》;法国宋君荣翻译《诗经》《书经》《礼记》,著成《中国纪年论》。中国的史学、科技及文学等成就也传入欧洲。同时,西学传入中国。利玛窦在中国传播西方科技知识,他与徐光启合作翻译了古希腊数学家欧几里得《几何原本》的部分内容,并使用了几何、点、线、面、平行线、直锐钝角等汉语数学概念。

材料二 《联合国家宣言》指出:(一)每一政府各自保证对与各该政府作战的三国同盟成员国及其附从者使用其全部资源,不论军事的或经济的;(二)每一政府各自保证与本宣言签字国政府合作,并不与敌人缔结单独停战协定或和约。

第二次世界大战主要战场示意图

材料三 2013年,中国提出共建“一带一路”的倡议,倡议自实施以来取得的部分成果如下:2013年至2018年6月,中国与“一带一路”沿线国家货物贸易总额超过6万亿美元;2013年至2019年,中欧班列累计开行数量近1.7万列,境外到达16个国家的53个城市;2013年至2021年12月,170多个国家和国际组织与中国签署了200多份共建“一带一路”合作文件。

(1)结合材料一与所学,概括中西文化交流的特点。

(2)根据材料二、三,结合所学,分别简述《联合国家宣言》签署与“一带一路”倡议实施的影响。

材料一 中西方重要传统节日(部分)

| 中国 | 西方 | ||

| 节日及起源 | 习俗 | 节日及起源 | 习俗 |

| 春节(农业节气) | 趁农闲祭神祈年、祭祖、纳福、迎春、家族团圆、拜年、贴春联、蒸年糕、吃团圆饭、吃饺子、吃汤圆 | 圣诞节(纪念耶稣诞生) | 教堂礼拜、集会、唱颂歌、举办舞会、街道狂欢、吃烤火鸡 |

| 清明节(农业节气) | 祭祖扫墓、吃青团、吃馓子 | 情人节(纪念基督教殉难者瓦伦丁) | 送情人鲜花、巧克力 |

| 端午节(农业节气;纪念屈原) | 赛龙舟、吃粽子、吃绿豆糕、喝雄黄酒 | 狂欢节(天主教封斋前欢宴喜饮) | 举办化妆舞会、彩车游行 |

| 七夕节(农业节气;牛郎织女神话) | 观天河、祈五谷 | 复活节(纪念耶稣复活) | 制作节日彩蛋、举办大规模化妆游行、喜剧表演、吃烤羊 |

| 中秋节(农业节气;嫦娥奔月神话) | 祭祀月神祈求丰收、阖家团圆、吃月饼 | 万圣节(纪念教会所有圣人) | 挂南瓜灯、穿奇装异服、举行盛大化妆舞会 |

| 重阳节(农业节气) | 敬老、插茱萸、登高、吃重阳糕、喝菊花酒 | 感恩节(感谢上帝) | 举行集体活动、吃烤火鸡、吃玉米饼 |

材料二 中西传统文化的差异性使世界绚丽多姿,中西节日作为民族文化的载体,都发挥着传承文化的积极作用。近年来,中国人,尤其是年青一代越来越重视“洋节”,圣诞节、母亲节、父亲节、情人节、愚人节成为年青人的时尚,他们热衷于那种自由、无拘无束、充满个性色彩的氛围。在中国年青人逐步淡化春节的同时,国外对春节的好感和兴趣却日益浓厚。现在世界各地正越来越接纳中国的春节。在美国,总统每年都要向全美华人表示节日祝福。在纽约州甚至把春节(正月初一)定为全州的法定节日。

——摘编自石琳《中西传统节日文化的差异与空间拓展》冯建民、许丽红《从传统节日看中西文化差异与交融》

(1)依据材料一,概括中西方传统节日的各自特点,并结合所学分析原因。

(2)依据材料二,谈谈你对中西方传统节日的看法。

材料一 汉兴,改秦之败,大收篇籍,广开献书之路。迄孝武(汉武帝)世,书缺简脱,礼坏乐崩,圣上喟然而称日:“联甚闵焉!”于是建藏书之策,置写书之官,下及诸子传说,皆充秘府.

——《汉书·艺文志》

材料二 天一阁为明代兵部右侍郎范钦的藏书之所,是我国现存最古老的私人藏书楼天一阁管理措施严密,四百年间,获准登阁者仅黄宗羲、阮元等10余人.清代阮元曾记载道:司马(范钦)殁后,封闭甚严,继乃子孙各方相约为例,凡阁厨锁钥,分房掌之。禁以书下阁梯,非各房子孙齐,不开锁.”范氏族约甚至规定:“擅将书借出者,罚不与祭三年;因而典鬻者,永摈逐不与祭。”阮元还指出:“范氏以书为教,自明至今,子孙繁衍,其读书在科目学校者,彬彬然以不与祭为辱.”

——据虞浩旭《阮元与天一阁藏书楼》整理

材料三 公共图书馆从19世纪50年代开始在英国逐步兴起,它的特点是:地方当局征税建馆,免费为公众服务.公共图书馆集中在工业城镇,而且以工人为重点服务对象.1753年创建的不列颠博物馆图书馆也发展成国际的学术中心,马克思、列宁、孙中山就曾在这里阅览群书,旁征博引,为自己的思想理论奠定了坚实的基础。

——据周楠《欧洲图书馆史研究》整理

(1)根据材料一、二,概括中国古代藏书的主要情况,并结合所学知识,简析其中一则材料主要情况的社会原因。(2)根据材料三并结合所学知识,指出英国公共图书馆兴起的原因并简析其影响。

材料一 纽约大湾区发展起源于殖民地贸易,随着欧洲殖民者的不断涌进,纽约地区建立了多个殖民贸易点。这一时期的纽约大湾区逐步形成了殖民地体制下的奴隶制度,开始了黑人奴隶移民文化与欧洲白人文化的第一次融合碰撞。1819年开通伊利运河后,纽约港与北美内陆市场连接,进行农作物和其他商品的贸易中转,从而建立了资本主义制度下的市场经济体制。19世纪中期,因爱尔兰大饥荒和德意志革命造成爱尔兰和德国移民大量迁入,促进了移民文化的进一步形成。美国经济自19世纪末到20世纪中期出现前所未有的繁荣,纽约大湾区城市群逐步发展成为世界一流城市群,同时随着两次世界大战期间大量非洲和欧洲移民的涌入,形成了更加开放包容的移民文化,纽约成为世界上人口最多的城市。

材料二 粤港澳大湾区所在的珠三角地区兴于北宋移民,他们都是来源于北方的士民家庭,文化素质较高,促使了北方文化与岭南文化的第一次大融合。清代开放海禁后,珠三角地区进入对外开放和经济发展的重要历史机遇期,广州被特许为唯一通商口岸,工商业得以飞速发展,逐步成为国际化商业中心城市,同时,被英国和葡萄牙分别占据的香港和澳门建立了更加灵活的市场经济制度,并汇集了英国、印度、西班牙、美国等外国移民,我国改革开放后,以深圳为代表的经济特区、沿海开放城市迅速崛起,全国各地人口纷纷涌入,形成了深圳、东莞等典型移民城市。

——以上材料均摘编自马忠新《发展湾区经济的制度一文化供给》

(1)根据材料并结合所学知识,分别说明纽约大湾区和珠三角地区发展的历史条件。

(2)根据材料并结合所学知识,简要说明珠三角地区制度的特殊性,并概括其与纽约大湾区在现代社会发展中所起的共同作用。

9 . 传统是人类智慧在历史长河中的积淀,是世代相传的行为方式,是对社会行为有规范作用和道德感召力的文化力量。

材料一 《永乐大典》是我国历史上最大的一部百科全书式的类书。它成书于明成祖永乐年间,全书共22937卷,约3.7亿字。它所采古书达七八千种,上自先秦,下迄明初。所收书籍包括天文、地理、文学、艺术、经书、史籍、工技、农艺、医学、宗教等各种科目。它所收载的书籍一字不易,完全按照原著整段、整篇乃至整部地抄入。

《四库全书》是清乾隆时期编纂的中国历史上最大的一部丛书。据《四库全书总目》统计,它总计收录书籍10254种,共172860卷,几乎囊括了乾隆以前中国历史上的主要典籍。在纂修过程中,乾隆帝亲自制定采辑著录标准,把全部书籍分成应刊、应抄、应存、应删等不同类别。

《四库全书》各部 | 书目举例 |

经(收录儒家“十三经”及相关著作) | 卷二十九经部二十九春秋类四《春秋繁露》 |

史(收录史书) | 卷四十九史部五纪事本末类《平定三逆方略》(三逆指吴三桂、尚之信、耿精忠) |

子(收录诸子百家著作和类书) | 卷一百七子部十七天文算法类二《九章算术》 |

集(收录诗文词总集和专集等) | 卷一百七十六集部二十九别集类存目三《王阳明集》 |

(1)比较《永乐大典》与《四库全书》的不同之处。从“书目举例”中任选二书,分别简述其历史价值。

材料二 罗马的法律传统,即便在帝国覆亡之后的漫长岁月里,仍构成除不列颠以及其属地以外所有西方国家习惯法的基础。其中一些法律条款仍存活于现代欧洲许多国家的法律制度之中,成为西方文明的一笔重要遗产。

罗马帝国灭亡后,帝国晚期开始广泛流传的基督教,承揽了帝国统一时期的许多政治责任,并在文化上为欧洲文明的统一提供了精神动力。中世纪晚期,人们在攻击、否定教皇政治权威的同时,仍能坚定不移地保持基督教信仰。透过裂变的欧洲,人们仍会感受到一个完整的基督教文明的存在。

从15世纪到18世纪,长期屈服于神灵启示的科学理性思维,开始真正冲破宗教神学的樊篱,给近代社会生活和文化思潮留下自己深刻的印记。17世纪,科学革命动摇了中世纪的宇宙论,形成了全新的宇宙观,不仅激发了人们探索自然的热情,而且推动人们开始以批判的、怀疑的态度审视欧洲的制度和传统。正是基于这一信念,西方迎来了科学理性不断高涨的新时代。

——摘编自陈振昌《论欧洲传统文明的统一特征》

(2)阅读材料二,概括欧洲传统文明发展的特点。结合时代背景对这些特点进行分析。

材料一:论中华情事者,一曰内情,一曰外情也。内情如律例本极允当,而用法多属因循;制度本极精详,而日久尽为虚器;外省臣工,……尽职者少,营私者多;兵勇之数,动称千百万,……实属老弱愚蠢;今之士人,……使之出仕,而于人所应晓之事,问之辄不能答……

外情系内情所致,而外情何也,前数十年中国与外国并无来往,亦无所谓章程……现在议定条约,有十国之多,驻京有外国所派大臣,新设有衙门专办各国事务……中国初次与外国定约,盖未以条约为重,不过聊作退敌之策,至今万众之内,或有一二人知有条约,然未识条约之重,未知违约之害……

外国所有之方便,民均可学而得……如水陆车舟,工织器具,寄信电机,银钱式样,军火兵法等,中外来往日多而敦好,外无多事之扰,内有学得之益,照办则民化而国兴……大皇帝召见各国驻京大臣,若不允见恐必藉他端而生事,不如先告以可见,派委大臣驻扎外国,于中国有大益处……

……劝早料理者,不早了必致动干戈,无不知中外交兵,外有必胜之势……止有国政转移,无难为万国之首,若不转移,数年之内,必为万国之役……

——赫德《局外旁观论》节选

(注:赫德,英国人,1863年被清政府任命为大清海关总税务司,1865年,他正式向清廷递交长达4000多字的改革方案,惜未被采纳。)

材料二:赫德所递论议说帖,悖慢之辞,殊堪发指……西洋各国,外虽和好,内实验竞,共利则争。

——左宗棠

问题:(1)概括赫德递交改革方案时中国所处的内外局势。

(2)赫德认为中国“内情”之弊有哪些?为改善内情,理顺外情,他给出的改革方向是什么?

(3)结合上述材料及所学,你如何看待这份“夭折”的改革方案。