材料一 汉初制度大多不切实际,要求制度变革的呼声甚高,却无法得以实施。直到武帝时期,才大刀阔斧地推行了制度变革,这是一个事功显赫的时代,也是一个垂范立制的时代,在协调地方与中央的关系、解决皇权与相权矛盾、强化对官僚队伍的管理、确立新的经济政策等重大领域,汉武帝都进行了制度创新和变革。

——摘编自孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

材料二 三省六部示意图

材料三 隋朝明确规定九品以上地方官一律由尚书省所属吏部任免,每年由吏部进行考核……与此同时,选举权也集中到中央……代之以科举制。科举制是通过考试选拔人才,首先设立秀才、明经等科……一律按才学标准录取……

——樊树志《国史概要》

材料四 辛亥革命终结了千年不变的王朝轮回,埋葬了腐朽没落的专制皇权,建立了模式一新的中华民国,开创了顺应潮流的共和时代,从思想意识、制度模式、经济发展和国家走向等诸多方面做出了不可磨灭的历史贡献。它不只是打落了一顶皇冠,而且开辟了中华民族振兴有为的希望之路。

——摘编自王建朗、黄克武主编《两岸新编中国近代史·民国卷》

(1)根据材料一和所学知识,指出汉武帝时期“制度创新和变革”在政治上的表现。

(2)根据材料二并结合所学,指出唐朝三省六部制的历史作用。

(3)根据材料三、概括科举制与之前选官制度相比,有何不同。

(4)根据材料四并结合所学知识,指出辛亥革命在近代民主革命进程中的历史功绩。

材料一:元朝的疆域是前代所无法比拟的。元朝的疆域从今天的地理情况来看,横向上大致是东部沿海到今天新疆地区,纵向上从南部的沿海地区到北部的鄂霍次克海,都在元朝中央政府的直接管辖之中。在广阔的边疆地区,分布着众多的边疆民族,为了巩固边防,元朝在边疆治理方面采取了许多行之有效的政策。在地方上,元朝则设置行中书省,简称行省,岭北、辽阳、云南、湖广,甘肃等行省位于边疆地区,具体负责边疆管理事务。为迅速传递诏命和情报,元朝还建立了从首都行政中枢到遥远边疆地区的驿站制度,实现了对边疆地区广泛而直接的管理。元朝不仅实现了对吐蕃广阔地区的管理,而且根据吐蕃宗教盛行的特点,在中央设置了管理吐蕃事务的机构——帝师和宣政院。在西南边疆设置了宣慰司都元帅府等机构进行管理,并大量任用当地土官,因俗而治,史称“土司制度”。

——摘编自马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述元朝边疆管理政策实施的意义。

材料二:中国历史上极为重视塞防,然而两次鸦片战争的接连失败让清政府感受到了来自海洋的威胁。“中国的前线不再是长城或甘肃的玉门关了,而是在广州和上海了。”古代传统王朝以一种“天朝上国”姿态,与周边国家建立了广泛的朝贡宗藩关系。但是近代以来,这种情况发生了变化。殖民主义列强接踵而至,不仅侵犯中国,而且持续蚕食清王朝周边藩属国的领土。……在19世纪后半叶中国面临空前的边疆危机和民族危机的时代背景下,清朝主要采取了保藩固圉和以夷制夷等应对方略,但其均未能挽救当时中国的边疆危机。

——摘编自衣长春、黄韶海《论晚清边疆危机及应对方略》

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代中国边疆管理遇到的新问题并分析清廷难以应对边疆危机的原因。

材料一 春秋战国时期法家对法律就有较为深刻的认识。《管子》曰:“尺寸也,绳墨也,规矩也,衡石也,斗斛也,角量也,谓之法。”汉武帝确立儒学为正统并“定于一尊”“以经注律”“引经解律”等应时而起,大行其道。魏晋时期规范汉以来反映“以经注律”成果的律条内容并试图使之法典化。《唐律疏议》完成了“一准乎礼”“得古今之平”并被封建后世奉为“楷模”。明清时期以注释律条为主要内容的律学成果,则大大提高了法典的司法实用性,提高了司法效率。

——摘编自李俊《论中国古代法学发展的特点与影响》

材料二 鸦片战争后的中国社会大动荡,阶级关系和阶级矛盾错综复杂,外患环生,内乱叠起,法律也发生了明显变化。变化的主要特征是历史悠久的中华法系开始解体及西方法律的输入。特别是20世纪后,先进的中国人认为法律有利于活跃人们的思想、开阔视野。近代著名法学家沈家本在考订中国古代法律制度和浩繁的法学文献的同时,积极引进资产阶级法律,有力地推进了法学研究和立法工作,这种努力与空前的民族、政治、社会危机交织在一起,也推动了中国法律的现代化。

——摘编自袁敏殊《西方法律、法学的输入与中国法制的近代化》

材料三十一届三中全会以来,党和国家领导人高度重视我国的法治建设,确立了法律权威,1982年颁布的《中华人民共和国宪法》保障了法律的胜利实施。特别是十八大以后,国家深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,积极适应经济社会新发展新变化,加快完善中国特色社会主义法律体系。

——摘编自杨宝成《新中国60年法律发展的主要历程及启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代法律演变的特点,并说明原因。(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国近代法律的特色及其作用。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对法律的认识。

材料一

材料二 早在阿拉伯国家成立之初,穆罕默德就注重提高阿拉伯人的文化。此后,历代统治者都比较注重先进文化的摄取。阿拉伯的统治者一方面积极网罗各种人才为帝国服务,一方面组织力量大力翻译和研究古代希腊、波斯和印度的文化典籍与著作。经过长期的努力,帝国境内的希腊文化、波斯文化、印度文化和阿拉伯的传统文化逐渐融合起来,形成一种崭新的阿拉伯文化。在地理上,阿拉伯联系了东方和西方;在文化上,阿拉伯在东西方之间承当了科学文化交流的桥梁,在历史上,阿拉伯文化对欧洲科学也起了承上启下的作用。

——摘编自朱寰《世界上古中古史》

材料三 任何一种文明的发展都不是孤立的,而是在和其他文明对立统一、冲突交融中展开的。……只有那些开放的、善于从其他文明中吸取营养的民族,才有长久旺盛的生命力。

——王天玺《多极世界和为贵——兼评亨廷顿“文明冲突论”》

(1)材料一中的①②③④是世界代表性的文明古国。其中,以水生植物晒干制作成“纸草”的古文明区域是

(2)根据材料二,概括阿拉伯统治者在文化领域采取的主要措施。阿拉伯人在对古代文化继承和发展后,形成的最有代表性的文学作品是什么?结合材料二和所学知识,概括阿拉伯文化对世界历史发展和东西文化交流的意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,谈谈古代朝鲜与中国是如何互相“吸取营养”的。

材料一 辉煌的过去和衰败的现实之间的强烈反差,使富有社会责任感的志士仁人,首先觉察到了这种危机。从鸦片战争前后开始,中国社会各阶级、各阶层为了民族的生存和国家的兴亡,从不同的阶级立场出发,以各种形式展开了挽救危亡、振兴中华的艰难而执着的探索。

——摘编自张洪波主编《毛泽东思想概论》

材料二 一旦我们革新中国的伟大目标得以完成,不但在我们的美丽的国家将会出现新纪元的曙光,整个人类也将得以共享更为光明的前景。

——孙中山《中国问题的真解决》

材料三 民国成立后,共和制度名存实亡的残酷现实,又使人们认识到仅有制度的模仿并不能从根本上改变中国的现状,于是,一场吸收西方文明,并把它当作武器,批判中国传统儒学,改造中国人“国民性”……

——金冲及《二十世纪中国史纲》

(1)举例说明1840—1912年中国农民阶级、地主阶级、民族资产阶级为挽救危亡,振兴中华而探索的重大历史事件。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括1911-1912年以孙中山为首的革命党人在政治领域“革新中国”的举措。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出这场运动是哪一事件,并指出该事件的两大旗帜。

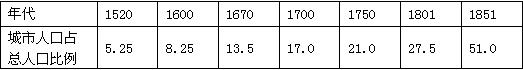

材料一 16~19世纪英国城市人口占总人口比例(%)

——摘自谷延方《重评圈地运动与英国城市化》

(1)依据材料一并结合所学知识,指出英国城市化在18世纪后期实现“起飞”的主要因素。材料二 我国城镇人口由1843年的2070万人,至1893年增至2350万人,从占总人的5.1%上升为6.6%。至1949年增至5766万人,从占总人口5.1%上升至10.6%。从"五口通商”始,至甲午战争前,全国通商口岸34个,这些口岸一般是被迫开放的。中国各地工厂有外资工厂、官办和官商合办工厂、民族资本主义工厂三大类。

——摘自皮明庥《洋务运动与中国城市化、城市近代化》

(2)依据材料二及所学知识,分析近代中国城市化发展的主要原因有哪些?材料三 新中国成立后,城市的建立和发展受政府支配,城市的功能结构偏重于工业,呈现出工业型城市化。政府是城市化的主导,能通过各种措施限制农村人口向城市的自由转移,同时可使政府采取强有力的方式从农业中积累城市化、工业化初始阶段的建设资全。尤其是往前30年,我国城镇人口比重由9.05%上升到13.68%,平均年增长率为0.15%,而同期世界城市人口比重由22%上升到40%,年增长率达0.4%。

——摘编自《新中国城市化建设初探》

(3)依据材料三,概括新中国成立后30年内中国城市化的主要特点,并结合所学知识分析其影响因素。材料一 嬴政建立统一国家后,把战国时期逐步产生和发展起来的中央集权制度加以系统化、完善化,并推行于全国。这一制度主要有三个环节构成。一是建立国家元首制度,称“皇帝”;二是成立中央政府机构……以协助皇帝领导全国军政事务;三是建立地方行政制度。此制的实行开创了此后两千多年历代王朝统治的基本模式。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》

(1)依据材料一,概括指出秦朝中央集权制度的三个主要环节。

材料二 汉朝皇帝的高招是,延揽始终坚持封建制度的学派来支持中央集权的国家……中央集权国家的理念逐渐与这个文人阶层和儒家信徒紧密结合起来。这个文人阶层原来捍卫的是旧封建制度,但是在此之后,他们一直反对任何分裂活动。

——菲茨杰拉德《中国简明文化史》

(2)依据材料二并结合所学知识,概括指出汉武帝为巩固中央集权国家在思想上采取的措施以及这一措施产生的影响。

材料一 中国传统社会曾出现过特权户种、民籍户种和贱籍户种等类别,其户籍地位逐级降低,界线分明。其中,特权户籍以宋代的官户最为典型。它可享受以下特权:荫补,即做官的资格,减免某些税收,差役免除和减免刑罚等。

宋代以后出现了保甲制,户籍管理制度进一步被赋予了社会治安功能。各行政单位、各种身份的人都要被编入其中,邻里之间和互监视、相互举报,形成一个遍布各地、各行业将各种职业者联系并束缚在一起的社会治安网络,从而成为政府加强其统治基础的重要措施。

——江立华:《我国古代的户籍制度及其特点》,载《北方工业大学学报》,2001

材料二 英国户籍管理大事记(节选)

| 年代 | 大事记 |

| 1495年 | 亨利七世法令:不列颠臣民以家庭为单位,向各区主教汇报户主、配偶、子女情况,主教登记在册。 |

| 1593年 | 伊丽莎白一世法令:由治安官管理户籍,调查居民职业,惩罚懒惰者,技济贫民。 |

| 1785年 | 议会法案:不列颠臣民可在国内自由迁徙,不再惩罚流民,经议会许可征税,救济贫民和失业者。 |

——摘编自尹虹《近代早期英国流民问题及户口管理政策》

材料三1951年,公安部颁布了旨在“维护社会治安、保障人民安全”的《城市户口管理暂行条例》,在城市进行人口登记。1953年,为配合第一届全国人大代表选举,并为国营企业招工提供依据,《全国人口登记办法》出台。1958年1月,国家颁布了《中华人民共和国户口登记条例》,规定了户口登记、注销、迁移、收养、婚姻、年龄、违法责任等具体细则,标志着新中国户藉制度的形成。

——摘编自吴学凡《新中国户藉制度70年安迁及其经验》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别概括中国古代、英国近化户籍管理的特点。

(2)根据材料三并结合所学知识,指出新中国户籍制度建立的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,简析户籍制度在社会治理中的意义。

材料一 在唐朝统治的三个世纪中,几乎亚洲的每个国家都有人曾经进入过唐朝这片神奇的土地。这些人是怀着不同的目的到唐朝来的:他们中有些是出于猎奇,有些是心怀野心,有些是为了经商谋利。但是在前来唐朝的外国人中,最主要的还是使臣、僧侣和商人这三类人。通往唐朝有两条道路:一条是商队走的陆路通道;另一条是船队航行的海上通道。

——摘编自薛爱华《撒马尔罕的金桃》

材料二 1529年,广州重开市舶贸易,澳门成为中国朝廷允许外国商船湾泊的八大海港之一。16世纪中期以来形成了以澳门为中心的三条国际贸易航线——“丝银之路”(如下表)。

| 航线 | 航线上主要商业活动 | 备注 |

| 澳门—印度果阿—里斯本 | 葡萄牙人将经过广州转运到澳门的中国货物运返欧洲,如丝、绢、细工木器、漆器和陶器等,又由欧洲运来毛织品、玻璃制品等。 | 以白银为最大宗,1585—1591年,经果阿运到澳门的白银约90万两。 |

| 澳门—日本长崎 | 每年初夏,葡萄牙商人将生丝、绸缎等中国货物运往长崎,然后待秋季返航澳门,运回日本的白银、土特产等。 | 明政府鉴于“倭寇祸烈”,严禁中日通商。 |

| 澳门—马尼拉—墨西哥 | 葡萄牙商人将生丝、绸缎等运到马尼拉,运到拉美,将拉美白银运回欧洲,再运回澳门购买中国的丝货和其它货品。 | 中国—美洲贸易的最早航线,构成了以丝和白银为大宗交易的国际贸易大循环——“丝银之路”。 |

(2)根据材料二并结合所学知识,概括“丝银之路”的特点并分析其对中国社会的影响。

材料一 春秋战国时期,社会基本经济单位由宗法血族组织降为个体家庭,再加上较为自由的迁移、择业条件,使人们在经济生活中能以私有者的身份进行竞争,从而使私营工商业有了相当长时间的自由发展。一些诸侯国统治者出于实际情况的考虑,修筑道路,对商业和商贾采取了筅络扶持的立场,积极推动各地物产能够在全国范围内流通。工商业者在市场竞争中,竭尽聪明才智,“设智巧,仰机利”,能够“乐观时变,人弃我取,人取我弃”,分析并了解市场信息,把握货物的价值与价格的关系,以求得最大的利润。总之,此时的商品经济与封建自然经济相适应,是农本经济的补充。

——摘编自杨师群《春秋战国之际社会发展原因新探》等

材料二 鲜卑族统一黄河流域后,于公元5世纪末实行了均田制等措施,把北魏的社会经济发展推向一个新阶段商业也因此出现了新的发展与繁荣。平城与洛阳等地的市场繁荣,户口般盛。据《洛阳伽蓝记》记载,洛阳城内设有多个商业区,有洛阳大、小市和四通市,还有通商、达货、准财等十里。大批胡商纷至沓来,“自葱岭以西,至于大秦(东罗马帝国),百国千城,莫不款附。商胡贩客,日奔塞下”。农村中的商品交换活动也逐渐兴盛。自耕农经济相当活跃,农民有一些剩余生产物要出售,也有一些购买力换回所需要的生产、生活资料。

——摘编自张旭华《魏晋南北朝时期北方商业的曲折发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析春秋战国时期商业发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括北魏时期商业发展的表现及影响。