材料一 由于天下一统成为各国诸侯共同追求的目标,便逐渐形成以华夏为主干、连接蛮夷戎狄为一体的天下一统的国家观。《荀子·正论》将其归纳为“五服之制”,即对四夷实行羁縻政策,只要求他们承认天子的统治地位,定期向天子贡献方物,以此把四夷囊括在华夏的一统天下之中。其中虽然有严辨夷夏的思想成份,但人们已把蛮夷戎狄看作统一天下不可分割的组成部分。比之前代,这种变排斥为相融的民族意识已经具有很大的进步,它对于中国成为统一的多民族国家产生了深远的历史影响。

——章义和《从华夷观念的演变论中华民族的多元一体化》

材料二 唐王朝处理州郡之外的附属国家、人群和地区的边疆控御模式,可以说代表了中国历史上外儒内法的专制君主官僚制这样一种国家建构模式的边疆治理政策。粗略地说,它就是以册封和朝贡为主要制度的羁縻体系。这一套控御边疆的制度体系为后来的王朝所继承并加以发展。处于羁縻或册封地位的依附者,经历从宋元土官和明清土流并置、改土归流等步骤而被逐渐内地化,被纳入府县管治体系。

——摘编自姚大力《追寻“我们”的根源——中国历史上的民族与国家意识》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“天下一统的国家观”初步形成的时间,并概括其历史影响。(2)根据材料二并结合所学知识,简述唐王朝进行“边疆控御”的主要举措。 “这一套控御边疆的制度体系为后来的王朝所继承并加以发展”,请分别以元朝、明朝的一例史实予以说明。综合上述材料,概括古代中国边疆治理的演变趋势。

材料一 公元前6世纪末,波斯帝国进入极盛时期,把古代东方的几个文明中心都囊括在里面了。帝国境内有70多个民族,它们之间在历史、文化、经济发展水平、宗教传统等方面都存在很大差异。为了维持帝国的社会秩序,统治者基本保留了被征服地区的社会内部结构,并允许被征服地区保持自治权。但是,这种地区间的差异性又往往是波斯帝国内部分裂势力得以滋生壮大的根源。大流士即位前后,席卷帝国的叛乱或起义证明了帝国并不稳固。所以,大流士在局势稍微稳定之后,就开始著名的改革运动。而大流士的改革正是通过政权的力量把帝国的政治、经济、文化等方面交往调整到和平的、有序的、理性的最佳状态,并由此影响到对外交往。

——摘编自于卫青《波斯帝国》

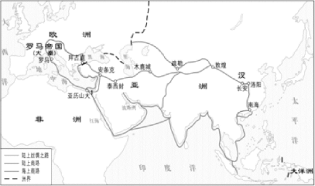

材料二 汉朝与罗马帝国交往的主要线路示意图

——摘自《中外历史纲要下》

材料三 罗马帝国建立的同时,也用武力打通了西方与东方各族人民的交往通道。罗马的多民族文化也辐射至帝国的四周,罗马人的足迹远涉帕提亚、印度、中亚,甚至达中国……庞贝古城有印度女神雕像出土,北欧的丹麦也有印度佛像的发现,而在印度半岛东海岸本迪治利城,则发现了一个罗马商战遗址,出土了大量意大利陶器和罗马帝国钱币,越南等地也有不少罗马钱币出土。许多研究者还认为庞贝壁画中的天神、英雄和王侯显贵所穿的迎风飘展的长袍大褂都是丝绸制成。而众多古典文献的记载更是中国丝绸大量输入罗马的明证。

——摘编自杨俊明《古代帝国与东西方文明的交流传播》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明波斯帝国面临的现实问题,并概括帝国统治者为稳定帝国政局而采取的措施。(2)根据上述材料归纳概括东西方文明交往的特点。

(3)公元前6-15世纪这一区域出现若干个地跨欧亚非三洲的帝国,请阐释公元7世纪兴起于亚洲的帝国对世界文化发展作出的贡献。

材料一 启蒙思想家一致认为贵族政治是扼杀人权的,封建特权以门第和地位为依据,某一权贵的意见在其辖地内决定权力分配,君主则在全国有决定权,因此封建特权总是以居特权者的人作为标志,即人治。而人的自由只能靠法律来保障,一切按法律办事,从中扬弃人治的因素。

——刘宗绪主编:《世界近代史》

材料二 1776年,被誉为“经济学之父”的亚当·斯密出版了《国富论》,创立了第一个系统的政治经济学体系。斯密最早提出劳动决定价值的理论,区分了商品的使用价值和交换价值,明确提出了创造交换价值的是社会劳动。古典经济学家盛赞资本主义商品经济,认为市场经济是一种“自然秩序”,他奠基于人的利己主义本性……要让“看不见的手”所造成的“自然秩序”不受干扰的存在,不要用人为的制度去加以控制。

——吴于廑、齐世荣主编:《世界史·近代史卷》(下册)

材料三 欧文在自己的工厂里实行改革,提供免费教育,为工人建立社会保障制度并鼓吹以合作为基础对社会进行普遍重组,社团应根据工人实际劳动时间付给报酬。

——(美)菲利普·李·拉尔夫等著、赵丰译:《世界文明史》下卷

(1)根据材料一并结合所学,指出启蒙思想家为规避“人治”,对未来“理性社会”所提出的一些基本政治思想。自由主义体现了对工业文明和现行社会体制的辩护,根据材料二并结合所学,概括英国古典政治经济学的代表人物亚当·斯密的经济主张并阐释其主张对马克思主义的影响。(2)工业革命后出现了一系列社会问题,引起空想社会主义者们对资本主义自由制度的反思与批判,根据材料三并结合所学,归纳欧文等“乌托邦思想家”的思想主张,并阐释欧文等人为何被称为“空想社会主义”思想家?

材料一 欧洲原本没有棉纺织业。17世纪下半叶,欧洲从印度进口原料进行仿制,至18世纪,欧洲本土大量生产出棉纺织产品,使用棉纺织产品逐步成为欧洲人的消费习惯。印花工艺是欧洲棉纺织业发展的创新。这种工艺是在吸收亚洲棉纺技术、美洲染料基础上的创新,也是得益于欧洲自然科学的发展,以及政府对特权、专利和版权的保护。1792 年至 1815 年间,欧洲大陆经历着巨大的政治动乱和经济动荡,造成法国等欧洲大陆国家棉纺织业发展缓慢,而在同一时期,英国的棉纺织业却飞速发展、不断出现技术革新。

——摘编自(意)乔吉奥·列略《棉的全球史》

材料二 20世纪上半期,流行了数十年的S型服装逐渐消退,紧身胸衣得到改良,女性服饰向自由的现代形态转变。30年代的服装以深色调和简单的款式为主,40年代为了节约材料和资源,服装设计受到严格限制,女性开始穿战时服装,男性开始穿制服。二战后,女性服饰更加随意、自由,年轻一代喜欢奇装异服,超短裙和牛仔装广泛流行。80、90年代服装设计更加多元化、国际化,中性服饰成为风潮。

——摘编自李当岐《西洋服装史》等

材料三 随着发展中国家和新兴经济体快速崛起而传统发达国家经济体相对衰落,当前国际政治经济秩序以及既有的全球经济治理制度安排已难以适应这一结构性转变,改革在所难免。面对当今世界百年未有之大变局,中国政府提出共商共建共享的全球治理观,推动全球治理体系向更加公正合理的方向发展,共同构建人类命运共同体。

——摘编自左凤荣等《世界百年大变局》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括17—19世纪初欧洲棉纺织业发展进程的特点,并分析英国棉纺织业飞速发展的时代背景。(2)根据材料二并结合所学,指出20世纪30-40年代引起欧洲国家服装样式发生变化的重大事件,并分析二战后欧洲服饰更加多元化、国际化的原因。

(3)根据材料三,归纳中国政府提出全球治理观的背景,并结合所学指出中国构建人类命运共同体的具体措施。

材料一 阿拉伯帝国横跨亚欧非三大洲,经也门沿红海东岸到地中海地区,这条古代东西方贸易的动脉,给阿拉伯帝国带来了巨额财富。哈里发政府为了增强实力,巩固政权,十分重视发展生产。工农业的发展,又为商品交换提供了有利的条件。阿拉伯商人精于海上贸易,他们远航到中国和印度等地,频繁的贸易给他们带来了巨额财富。伊斯兰教鼓励贸易活动,《古兰经》规定:每一个身体健康、有经济能力的穆斯林,一生中必须要到麦加“朝圣”一次。朝圣既是宗教活动,也是商业集会。阿拉伯帝国贸易的发展,促进了东西方的经济文化交流。中国的四大发明通过阿拉伯人传入欧洲,推动了欧洲社会的发展。

——摘编自张曦《中世纪阿拉伯国家经济繁荣的原因》

材料二 (罗马帝国和阿拉伯帝国)这两大帝国的扩张无疑是古代史上突破相互孤立隔绝的重大事件。但也许横贯于亚欧大陆古道上的商队来往……对古代世界各地生产技术、文化知识的传播更为重要。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史》

(1)根据材料一,概括阿拉伯帝国商业繁荣的原因,并用一句话说明阿拉伯人在东西方文化交流中起到的作用。(2)根据材料二并结合所学,归纳两大帝国的共同特点,并谈谈你对文明交往形式的认识。

材料一 秦历代君主都很重视上帝、山川之祭祀,而在宗教建设上汉承秦制,刘邦接续了诸秦王的工作。武帝刘彻在宗教建设方面自觉性更强。“初即位,尤敬鬼神之祀”。而汉武帝封禅所需的相关礼仪都记载在六经中,当时“唯有儒者熟习六经”,这成为儒家之机运。武帝刘彻时代,国家宗教与儒家结盟已成大势。这一过程中,国家是主动的一方,宗教需求是主要动机,前朝完成的国家统一,国土与行政的统一必须有精神的统一为基础。而此时,董仲舒将自己对上天、天道的理解与《周易》的诠释完全相合,共同构成中国思想正统。

——摘编自谢遐龄《董仲舒:儒家与国家宗教始结盟》

材料二 黄宗羲经常对封建时期的法律进行批判,他主张政府制定能够反映当下市民各阶层利益的“天下之法”,而且能够实行法治,他非常重视学校在社会中所起到的作用,他认为学校不仅仅是为社会培养人才的地方,而且还应该成为“公其是非”的议政单位。王夫之则认为法律是由私而转变为公,这是历史发展的必然规律。顾炎武提出了反对当时君主“独治”的思想。他所认为的亡国和亡天下的区别,已经不再是停留在感叹一个朝代的兴亡更替,而是提出了一个“保天下”的新观念,唐甄认为应当运用法律手段来限制君权,可以“抑尊”即限制君主的权力,尊重御史等官员的纠察权力,真正做到“下畏御史”,还应允许有一定的思想言论自由。

——摘编自石春燕《试论我国明清社会启蒙思想的内涵》

材料三 他们的思想无疑是进步的,涌现出于正统思想相叛离的因素。但他们终究没有跳出儒家思想的圈子。从他们至死不食清朝俸禄的行为来看,他们的救世方案和实用学问的思想意义和学术意义大于社会意义,至少在康熙、雍正、乾隆时期的一百多年里,无论中国的政治、经济还是思想文化,都沿袭着过去的“惯性”,几乎看不到他们的影响。

——摘编自任世江《高中历史必修课程专题解析》

(1)依据材料一并结合所学知识,归纳儒家思想在汉代成为正统思想的原因。(2)依据材料二并结合所学知识,概括儒学思想在明清时期的新内涵。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出这一时期这股新思想的特点?分析“他们终究没有跳出儒家思想的圈子”的原因。

材料一 汉朝不仅农业有长足进步,手工业也令人刮目相看,纺织业尤其如此。农民家庭手工纺织业,多半生产麻布、葛布、绢帛,产品部分自给;一些城市的手工作坊,从事大规模生产,制作各种精美的丝织品。

汉朝向西域扩展是与匈奴对抗的直接后果。汉武帝时张骞两次出使西域,其目的都是为了“断匈奴右臂”。然而,张骞出使西域,更重要的意义是开辟了中西交通道路,大大促进了西域与中原的联系。

从汉武帝开始对河西作系统的经营,先是军事开拓,后是屯田开垦,把屯垦与成守合二为一。汉朝经营的地域向西至敦煌以西、葱岭一带。著名的“河西四那”中的其中三郡就是这样发展而成的。

沿着丝绸之路源源不断西去的丝绸,对于中亚诸国的首领们而言,拥有丝绸是高级地位的一种标志;对于罗马帝国而言,丝绸是一种奢侈的衣料,为了进口这些物品给罗马经济造成了相当大的负担。

——整理自樊树志《国史概要(第三版》

材料二 佛教产生于印度,经中亚传入中国。其始入华年代不详,据称在西汉哀帝时。东汉佛教已有一定的传播,当时就曾有帝王遣使至西域求佛法。魏晋南北朝时期,佛学传播渐广,后秦有僧侣西行至天竺取经,历时十余年,由海道归至东晋。此后又有不少人西行取经。佛教的发展在隋唐时期进入鼎盛时期,当时中国成为与印度并峙的世界佛学中心,一方面仍从印度输入理论,另一方面又成为东亚各国“求法”的目标。

——改编自张帆《中华古代简史(第二版)》

材料三19世纪60-90年代中国创办的主要企业一览表

| 江南机器制造总局 | 1865年创办 | 上海轮船招商局 | 1872年创办 |

| 金陵机器居 | 1865年创办 | 开平矿务局 | 1878年创办 |

| 福州船政局 | 1866年创办 | 上海机器织布局 | 1882年创办 |

| 天津机器局 | 1867年创办 | 汉阳铁厂 | 1890年创办 |

——据张岂之《中国历史十五讲(第二卷)》整理

(1)根据材料一,概括西汉时期陆上“丝绸之路”走向兴盛的原因。结合所学,简述宋元时期中国对外贸易繁盛的表现。(2)根据材料二,结合所学,写出东晋、唐朝时“西行至天竺取经”的两位名僧,并概述隋唐时期中国在佛教传播过程中所处的地位。

(3)能够运用表格等相关材料并使用相关历史术语对具体史事提出自己的解释是历史学科学业质量水平的要求。请参考这一要求,归纳材料三所反映的史事,并从背景和作用两个角度加以简要评析。

材料一:契开旧俗,事简职专,官制朴实,不以名乱之……至于太宗,兼制中国,官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。

——《辽史·百官志》

材料二:世宗久典外郡,明祸乱之故,知吏之得失。即位五载,而南北讲好,与民休息。于是躬节俭,崇孝悌,信赏罚,重农桑,慎守令之选,严廉察之责,孳以为诏,夜以继日,可谓得人君之道矣。当此之时,群臣守职,上下相安,家给人足,仓廪有余,刑部断死罪或十七人,或二十人,号称‘小尧舜’。

——《金史·世宗本纪下》

材料三:清代,经过约一个世纪对边疆地区的用兵,清朝对边疆地区的统治得到了巩固,疆域基本定型,形成了一个幅员辽阔的统一多民族国家,为清朝进一步加强了对边疆民族地区的治理提供了有利的条件。清朝在继承历代民族政策的基础上,根据特定的社会情况有所创新。

——段红云《清代中国疆域的变迁及其对中国民族发展的影响》

(1)根据材料一结合所学写出契丹国的建立者及时间,并归纳辽朝“兼制中国”的职官设置及该制度的基本特征。

(2)根据材料二概括金世宗统治的内政外交,并结合所学指出该时期的时代美誉。

(3)根据材料三并结合所学,写出清朝专设掌管边强民族事务机构的名称。以西北边疆为例说明清朝“进一步加强了对边疆民族地区的治理”。

材料一洋务派官僚因此逐渐感到,要想继续举办和维持军事工业,实现所谓“自强”,必须同时发展民用工业以“求富”,即李鸿章所归纳的“必先富而后能强”。

——《两岸新编中国近代史·晚清卷》上

材料二康有为汲取了今文经学“变易”的哲学思想,糅合了“三统”“三世”学说,指出中国社会历史的发展可以分为三个阶段,即据乱世、升平世、太平世,指出“据乱、升平、太平”三世有序不乱地向前发展,强调中国由据乱世进入升平世的必然性。

——徐绍清《论戊戌思潮的发生与近代思想解放》

(1)根据材料一指出洋务运动的目标,结合所学知识,列举李鸿章创办的主要企业。(2)根据材料二结合所学知识,概括康有为宣传维新思想的特点。结合所学知识,指出该特点的成因。

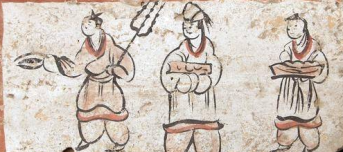

材料一

胡人牛耕图(出土于嘉峪关魏晋墓)

汉人胡食壁画(出土于河西走廊魏晋墓)

宽袖宽身北魏夫妇壁画(出土于北魏大同石棺)

关于孝文帝及其改革,历来为史学家所关注。《魏书》载“帝雅好读书,手不释卷。“五经”之义,览之便讲,学不师受,探其精奥”。学者蔡美彪研究得出“自北魏建国至孝文帝执政前近100年间,北魏境内各族人民起义多达80余次”。历史学家朱大渭认为“孝文帝改革是西晋末年以来将近200年间北方民族关系大变动的一个历史总结。它以政权的力量,采取行政措施和法律形式,促使内迁的数以万计的鲜卑人和其他少数民族同汉族更快地融合起来。”

——摘编自《魏书·高祖纪》、蔡美彪《中华史纲》《朱大渭说魏晋南北朝》

材料二 唐朝确立了羁縻府州制度……并在众多的羁縻府州基础上设立都护府,由都护府直接管理,再统于唐王朝中央政府。为了维护辽阔边疆地区的安定,唐王朝还确立了军镇屯戍制度。唐朝为了巩固自己的统治,对边疆民族总体上以怀柔、招抚为主,采取和亲和册封政策,以改善或加强与边疆民族的关系。为了巩固对边疆的统治,唐王朝也采取了积极开发的政策,其主要内容是发展屯田、开辟互市贸易等。

——马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

(1)根据材料一,归纳这一时期民族交融特征和孝文帝促使胡汉“更快”融合的原因。结合所学,简述该时期北方民族关系大变动给中国南方带来的影响。

(2)根据材料二,举出唐朝采取“和亲”和“册封”的例子各一个。并概括唐朝对边疆各族采取的其他策略。阐述这些方式对统一多民族封建国家的积极影响。