材料一 春秋战国时期是我国历史上重要的社会转型期,诸多方面都出现了变革。春秋战国时期,铁制农具已在相当大范围内得到使用和推广,铁器作为一种新的生产力因素,为促进社会生产创造了条件。同时又普遍使用了牛耕。随着生产力的发展,小土地私有制逐步确立,一家一户的个体小农生产应运而生。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

材料二 汉武帝时,商贾虽可乘车,但所征税倍于常人,又以商人为主要对象征收财产税;将煮盐、冶铁视为国营事业,导致铁器物劣价昂,盐价亦高,且强迫人民购买;均输平准,也增加了人民负担。公元前81年,昭帝召贤良、文学赴京师,“皆对:愿罢盐铁酒榷均输官,毋与天下争利”。但这些经济统制措施,仍基本延续下去。

——摘编自侯家驹著《中国经济史》

材料三 在唐朝前期的100多年中,经济发展迅速,社会呈现繁荣景象。在农业方面,垦田面积逐渐扩大,农业生产技术不断改进,发明并推广了一些重要的生产工具。……唐朝的手工业发展到很高水平。……商业十分繁荣。

(1)根据材料一、归纳春秋战国时期生产力发展的主要表现,并指出这一时期生产力发展的影响。(2)根据材料二、概括汉武帝“经济统制”的具体表现,结合所学,简析其影响。

(3)请列举两项唐朝“发明并推广的重要的农业生产工具”的名称,唐朝“手工业发展到很高水平”,具体体现在哪些行业。

材料一 统一后,秦朝铺设有以首都咸阳为中心辐射于全国的驰道,并对在道路上行驶的车子两轮间的距离作了统一规定。为了与匈奴作战时能迅速地将军队派往长城,以咸阳为起点修筑了一条直线延伸向北的道路。秦朝还在山区修筑了通往西南夷的五尺道,加强了对云、贵一带的控制。一条道路可以通往帝国最偏僻的地方,就中央而言,任何地方道路的中断,都意味着妨碍了对那里的统治。

——摘编自【日】鹤间和幸《秦汉帝国:始皇帝的遗产》

材料二 西域自昔戎胡错居,道路时为闭塞。至汉征匈奴,武帝闻月氏族与匈奴有怨,欲诱之共击匈奴,乃遣张骞使月氏……后霍去病破匈奴右地,金城河西、盐泽之间,不复有匈奴,于是……设四郡,武帝发使抵安息、奄察、黎轩诸国,使者相望于道。

唐初设州府以经营云贵,后扶南诏制吐蕃,又拓建、修缮道路。后南诏渐强,与唐交恶,以滇川黔相邻处之道入川,屡战于唐。为占滇川黔相邻地,南诏乃东向,建东城,修道路。唐为制防之,更视滇川黔相邻地之道路为重。二者乃战不息,皆有减损。

——据马亚辉《边疆经略与交通变迁的互动》等整理

(1)根据材料一,指出秦朝在道路交通建设方面的举措,概括这些举措实施的政治意义。

(2)根据材料二,归纳汉唐王朝经略边疆的相同方式。结合所学,简述汉武帝时期“张骞使月氏”的影响。

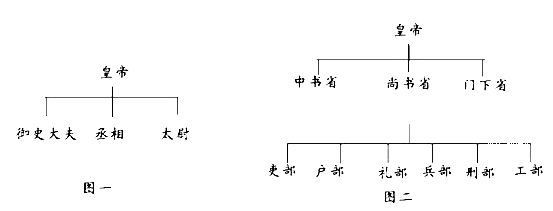

材料一 秦代的朝廷,主要由“三公”和诸卿组成。“三公”,即丞相、太尉和御史大夫。从制度上说,秦朝应有太尉的官位,实际上大概未曾具体选任担当这一职务的官员。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

材料二 中书省起草诏书后,呈送皇帝,(皇帝若同意)画一敕字。经画敕后,即为皇帝的命令,然后行达门下省,待门下省加以复核。若门下省反对此项诏书,即将原诏书批注送还中书省重拟。若诏敕获得门下省同意,送尚书省执行。尚书省则仅有执行命令之权。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料三 明太祖朱元璋说:“朕每燕居,思天下之事,未尝一日自安,盖治天下犹治丝,一丝不理,则众绪券乱。”这种不安有内部的,也有外部的。为消除对皇权构成威胁的各种因素,使国家机器在正常的轨道上运行,就需要在皇权的控制之下建立相互制约、权力平衡的行政体制以及权力执行的机构,这个权力系统就形成了政府。但是政府是皇帝的政府,在皇权专制体制下,皇权在政府权力的分配与运行中占有重要地位和绝对优势,但是绝对专制仅仅是理论上存在,在实际的权力运作过程中,皇权只有在其他权力的配合下,才能完成真正意义上的集权。

——摘编自李俊《中国古代政府权力制衡体制初探——皇权与相权的平衡》

请回答:

(1)据材料一,结合所学知识,归纳秦代“三公”的主要职责。试分析秦代太尉一职从未授予大臣的原因。

(2)据材料二,分析唐代宰相制度的特点。结合所学知识,分析这一制度的作用。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出明清时期加强专制皇权的措施。

(4)根据以上材料并结合所学知识,简要概括中国古代政治制度发展的主要特点。

材料一 17、18世纪,随着资本主义的不断发展和资产阶级力量的壮大,资产阶级要求打破封建 专制的束缚,建立资产阶级民主政治,以维护资产阶级利益,发展资本主义。西方民主政治一般有两种模式:英美式民主和欧洲大陆式民主。

——摘编自徐衍昌 张仙君《近代西方民主政治的创建与发展》

材料二 辛亥革命胜利后,制定了具有“宪法”性质的《中华民国临时约法》,确立了总统制,成立了临时参议院,政治团体也伴随着西方近代政治价值观念的影响如雨后春笋般建立起来。 但随着中央政府权威的衰弱和地方势力的增强,逐渐形成割据局势;民初政党大多为利益所 驱动而成为民主的祸患,政党不过成为争权夺利的傀儡;议员大多为地方都督指派,使议会屈居于北洋派的淫威之下;“因人制法”虽是为了保住革命的果实,但使人的意志高于法的意 志,不免使《临时约法》缺乏威慑力。民国初年的民主政治实践仅仅一年多的时间就走向了 失败。

——摘编自赵贺怡《辛亥革命与中国民主政治的最初实践》

材料三 新中国成立之后,逐渐形成了支撑国家治理体系和治理能力的根本政治制度,确立了帮 助中国共产党执政和决策的重要方式,在民族地区实行利于各民族平等、团结、联合和共同 发展进步的最适当的政治形式,实现人民当家作主的最有效、最广泛的途径,取得了一系列 中国特色社会主义民主政治建设成果。

——摘编自黄百炼《新中国成立以来我国民主政治建设的巨大成就》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出英、美建立的民主政治模式。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳辛亥革命取得的政治成果并分析其失败的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括中国特色社会主义民主政治的基本内容。并综合上述 材料,简述中西民主政治建设给你带来的启示。

材料一 二月革命后,列宁曾经设想过和平革命。由于临时政府无能,八个月里三次改组,无法 改变混乱无序局面,于是武装夺取政权成为不可避免。俄国资本主义的发展很不充分,封建 农奴制残余大量存在,仍然是一个落后的农业国。列宁在准备和实现俄国社会主义革命的 时候,从来不把它看作单独一国的事情,而是把它看作世界革命的一个组成部分。俄国十月革命的胜利,把马克思恩格斯创立的科学社会主义理论在俄国第一次变成了现实,也使得十月革命城市武装起义道路模式成为世界无产阶级进行革命的成功范例。

——摘编自陈新明《俄国十月革命与社会转型》

材料二 在十月革命的影响下,中国以李大钊、陈独秀、毛泽东为代表的先进知识分子,开始了学 习、宣传马克思主义的活动,推动了中国知识分子逐步认识、理解、宣传马克思列宁主义。随 着马克思主义同中国工人运动的结合,1919年五四运动的爆发为中国共产党的成立作了思 想上和干部上的准备。毛泽东同志提出了著名论断:“政权是由枪杆子中取得的”,则充分说 明了十月革命对中国革命的深刻影响。

——摘编自李士峰 朱玉超《浅析十月革命对中国的影响》

(1)根据材料一,概括俄国十月革命爆发的原因,并结合所学知识,简析十月革命的意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳俄国十月革命的胜利对中国产生的影响,并列举在此影响下中国革命的具体实践活动。

材料一 古先圣王之所以导其民者,先务于农。民农非徒为地利也,贵其志也。民农则朴,朴则易用,易用则边境安,主位尊。民农则重,重则少私义,少私义则公法立,力专一。民农则其产复,其产复则重徙,重徙则死处而无二虑。舍本而事末则不令,不令则不可以守,不可以战。民舍本而事末则其产约,其产约则轻迁徙,轻迁徙,则国家有患,皆有远志,无有居心。民舍本而事末则好智,好智则多诈,多诈则巧法令,以是为非,以非为是。

——《吕氏春秋.上农》

材料二 《春秋.谷梁传》:“古者有四民:有士民、有商民、有农民、有工民。”《国语.齐语》:“昔圣王之处士也,使就闲燕(清净优越之地);处工就官府;处商就市井;处农就田野。”东汉班固《汉书·食货志上》:“士农工商,四民有业。学以居位日士,辟土殖谷日农,作巧成器日工,通财鬻货日商。”西汉刘安《淮南子·齐俗训》:“农与农言力,士与士言行,工与工言巧,商与商言数。”宋孟元老《东京梦华录.民俗》:“其士农工商,诸行百户,衣装各有本色,不敢越外。”

材料三 司马迁《史记·货殖列传》:“以贫求富,农不如工,工不如商,刺绣文不如倚市门。”明代王阳明《节庵方公墓表》:“士以修治,农以具养,工以利器,商以通货,各就其资之所近,力之所及者而焉,以求尽其心。”。

材料四 明代何良俊《四友斋丛说》:“今去农而改业为工商者,三倍于前矣。昔日原无游手之人,今去农而游手趁食者,又十之二三矣,大抵以十分百姓言之,已六七分去农。”明代伍袁萃《林居漫录前集》:“(明朝中晚期)奴富至数百万,初缙绅皆丑之,而今则乐与为朋矣”。历史学家余英时认为,15世纪以后的明朝,“士农工商”的传统秩序逐渐变成了“士商工农”。

材料五 光绪二十八年,中国首个商会正式成立。同年,清政府设立商部。次年一月商部奏准颁行《商会简明章程》,规定“凡属商务繁富之区,不论系会垣,系城埠,宜设商务总…….”至宣统三年计有商务总会五十余所,商务分会八十余所。……1915年,北洋政府颁布《商会法》,同年全国各地正式组织的商会达1242个,会员在24.5万人以上。清末,商会曾发动或参与抵制美货、收回利权和国会请愿运动。武昌起义爆发后,南方诸省商会大都赞成革命共和。新中国成立后,另组工商业联合会,旧商会始告解散。

——摘编自朱汉国、马世力主编人民版《历史(必修)第二册》教师教学用书

(1)提炼材料一强调的基本经济原则,简述统治者强调这一原则的初衷。

(2)从材料二的多种史料看,我国古代的“四民”有哪些方面的区分?指出这种区分的本质。

(3)分别概括材料三中司马迁、王阳明对“四民”及其从业的看法。

(4)阅读材料三、四并结合所学,归纳两条明朝商人社会地位提升的原因。

(5)阅读材料五并结合所学,指出步入近代后中国商业地位得以提升的原因,列出一例商人或商会为近代前期中国社会进步做出贡献的史实。

材料一 宰相制度在中国古代有着非常重要的地住,其职责之重,素有”百官之首”之称。自秦朝建立宰相制度以来,虽有的朝代只设一相制,但是有太尉和御史士大夫的官职在其左右,已分其权,更胜者将相权一分为三,参与决策,辅佐天子。回首古代宰相制度的历次演变,便可发现,各个朝代的宰相机构和宰相名称都不完全相同。中国古代的宰相职位虽位极人臣,地位极重,权力极大,但是,历朝历代都沿用了传贤不传子的非世袭的惯例。

——摘编自魏晓巍钟卫华《中国古代宰相制度演变研究》

材料二 在宋代史籍中有这样的记:“淳化中,赵韩王出镇,太宗患中书权太重,且事众,宰相不能悉领理。向敏中时为谏官,上言请分中书吏房置审官院,刑房置审刑院。初皆以两制重臣领之”政和二年,废尚书令,改侍中为左辅、中书今为右弼,皆虚其位;并改左仆射为太宰,右仆射为少宰,仍兼中书、门下两省侍郎。靖康元年,复以尚书左、右仆射为宰相,三省长官名称皆依元丰富制。孝宗干道八年,改尚书左、右仆射为左、右丞相,废侍中、中书令、尚书令虚称,逐为定制。

——摘自踹来《论宋代相权》

材料三 明朝建立后,明太祖朱元璋为进一步巩固皇权,废除了宰相制度。据统计,洪武十七年九月十四日到二十一日,八天里大大小小各类呈送给明太祖的奏章有一千多件,总共说了三千多件事情。这些奏章都只能由皇帝独自处理,难免会有偏差,会出现不科学的判断。一旦下一任皇位继承人不足以优秀去承担治国责任,而旁边又没有辅佐的宰相,政策无法有效地下达与实施,国家断然无法正常运转

——摘编自谭平《论朱元璋废除丞相制度对明朝治官的影响》

(1)根据材料一,概括中国古代宰相制度在演变过程中体现的特征。

(2)归纳材料二的主旨。结合所学知识,为此宋代统治者采取了哪些主要的措施。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析明代废除宰相制度对当时政治的影响。

材料一 国不农,则与诸侯争权不能自持(自保)也,则众力不足也。事商贾,为技艺,皆以避农战;民以此为教,则粟焉得无少,而兵焉得无弱也?……归心于农则民朴而可正(治理)也,纷纷则不易使也,信可以守战也。

——《商君书·农战》

材料二 松江府“壤地广袤不过百里而遥,农亩之入非能有加于他郡邑也。所由供百万之赋……全赖此(棉织)一机一杼”。苏州府“郡城之东,皆习机业。……计日受值”;盛泽镇“俱以蚕桑为业”。湖州府“俗皆织绢”;“惟湖以蚕……官赋私负咸取足焉”;南浔镇“烟火万家”。

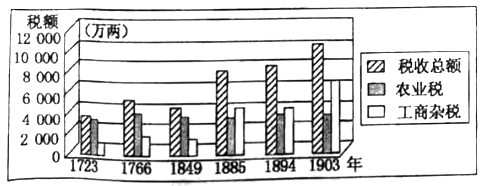

材料三 清代中期农业税与工商杂税变化趋势图

材料四 清代统治者坚持认为:“市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人”避免“为农者相率而趋于工矣”。为此,对工商业实行重税政策,全国各地税关税卡林立,“关津有过路之税,镇集有落地之税。”

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)据材料一归纳商鞅的经济政策并说明其理由。

(2)据材料二、三概括明清时期出现的经济现象。

(3)据材料四归纳:面对经济的变化,清朝统治者采取了什么对策?结合所学知识说明其消极影响。

9 . 阅读下列材料,回答问题:

材料一

材料二唐因隋制,以三省之长中书令、侍中、尚书令共议国政,此宰相职也。……每事先经由中书省,中书做定将上,得旨,再下中书。中书付门下。或有未当,则门下缴驳,又还中书又将上,得者再下中书,中书又下门下。若事可行,门下即下尚书省。尚书省但主书填“奉行”而已。

——朱熹《朱子语类》

请回答:

(1)据材料一指出,图一所示的中央政权组织创立的朝代,图二所示的唐朝中央官制在历史上被称作什么制度?

(2)根据材料二归纳该制度的主要特点,并根据其运作程序概括这一制度的作用。

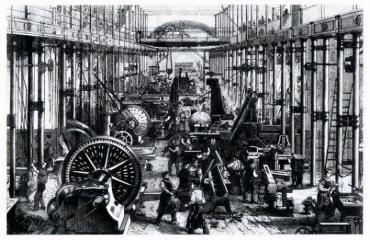

材料一 1769年,理查德·阿克莱特建立了英国第一个工厂,标志着工厂制度正式诞生。在随后的20年里,工厂制度在英国逐渐普遍起来。到1788年,英国已经建立143家纺纱工厂。1840年英国工人的平均生产效率已经达到1770年的20倍。

材料二 在以机器生产为基础的企业中,即在工厂中,我们始终可以见到一种简单协作,也就是说,好几台相同的工作机(暂且把工人撇开不谈),同时地和共同地在一个工作场所进行工作。在农业机器化的地方,农民面临与奄奄一息的家庭手工业同样的命运。旧社会最牢固的基础,与农民一起被消灭掉了。农村中“剩余”下来的农民和雇佣工人,纷纷流入城市。“机器使体力成为多余的了……这种代替劳动和劳动者的强有力的手段,立刻变成一种不分男女老幼,把工人家庭一切成员都归资本直接支配,从而增加雇佣工人人数的手段。”工厂里的强制劳动不仅侵犯了孩童爱好游戏的权利,而且还排挤了自由的家务劳动,这种家务劳动原来是工人家庭本身需要的。

——摘编自【德】卡尔·考茨基《马克思的经济学说(1887)》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳工厂制度的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,运用唯物史观简述近代工厂制度建立的意义。