材料一清末,在资本主义萌芽的基础上,商品经济有了一定的发展,刺激了法律的变迁。更为重要的经济变化是西方资本主义列强的入侵所带来的中外贸易增长,小农经济受创。“1840年以后的六七十年,适应商品经济发展以及调整财产与人身关系变化的需要,产生了专门研究民法的法学家,出现了《五大洲法系比较论》等较为重要的理论之作”。1902年,清政府被迫颁发“上谕”,颁布了《大清民律草案》,要求“现在通商交涉,事愈繁多,逐派沈家本、伍廷芳将一切现行律例,按交涉情形,参酌各国法律,悉心考订,妥为拟议,务期中外通行,有裨治理”。这部中国历史上第一部民法典草案,对以后的民事立法产生了重要影响。

——摘编自谢冬慧《理念与习惯:民国民法典编纂的两个要素》

材料二新中国历史上曾经三次起草民法典,前两次均因政治运动而中断。第三次起草民法典从1979年开始,至1982年暂停,改为先制定单行法。1998年,第八届全国人大常委会恢复民法典起草,并组成民法起草工作小组,负责民法典草案的起草工作,议定“三步走”的规划:第一步,制定统一合同法,实现市场交易规则的完善、统一并与国际接轨;第二步,从1998年起,用4~5年的时间制定物权法,实现财产归属关系基本规则的完善、统一和与国际接轨;第三步,在2010年前制定民法典,最终建立完善的法律体系。至2002年12月,法制工作委员会在经过专家委员会讨论会后,又将现行《合同法》《婚姻法》《收养法》和《继承法》编入,形成“汇编式”民法典草案,提交全国人大常委会进行第一次审议,然后发布征求意见。期间几易其稿,历时近十年的修订、补充和完善。2021年1月1日,《中华人民共和国民法典》正式实施。

——摘编自梁慧星《中国民法典编纂的几个问题》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述20世纪初清政府开始编纂民法的背景。(2)根据材料二并结合所学知识,概括《中华人民共和国民法典》编纂历程的特点。

材料一在少数民族居住的新疆、蒙古、青海地区,清朝诸位皇帝大都针对民族地区特点进行了有所区分的立法。从清太宗皇太极时期开始,向蒙古颁布了应遵守的法律制度。顺治年间先后制定了一系列条例。之后在康、雍、乾年间多次进行修订,修订后的《蒙古律例》分官衔、户口、差徭、朝贡、会盟、行军、边境哨卡、盗贼等十二卷,共二百零九条。在蒙古部众中建旗佐,严格划分各部落之间的界限,以防止各旗间的联合。清政府还从法律上禁止蒙汉两族之间自由往来,不许蒙汉通婚,不准内地汉人到蒙地从事农耕,蒙古王公不得延请内地书吏等。清代将国家立法推及边疆地区,形成了国家法和边疆民族习惯法并存的二元结构。清代边疆民族立法之举措使得清中央政府以法律为手段保障边疆社会的安全与稳定,在一定程度上赢得了少数民族群众的服悦。1875~1878年,左宗棠进军新疆时,当地民众夹道欢迎,清军在当地军民的帮助下驱逐了阿古柏,收复了伊犁失地。

——摘编自王志强《有清一代西北边疆民族立法措施评析》

材料二清朝的“盛世边疆”仍然存在着古代历史条件局限下所难以克服的结构性矛盾。边疆内部及其中原内地之间仍然存在着历史上形成的深刻隔阂,各区域社会形态差异较大,难以在经济、文化层面形成紧密的整体,维系国家统一主要依靠统治阶级的政治共识。19世纪以后,清朝将更多的精力用于维持衰退中的国内政治、经济体系,保卫边疆安全的能力和意愿必然逐渐低落。无论是为防止已经内部化的边疆矛盾再度激化,抑或是为杜绝外部新的边疆矛盾产生,清政府采取的都是以“不变”求“稳定”的安全策略。战争动乱及五口通商对东南沿海社会、经济秩序的冲击,最终导致了太平天国运动。其所引起的连锁反应迅速传遍全国,新旧矛盾交织的边疆地区,成为列强觊觎的薄弱环节。中国边疆被完全卷入列强的全球地缘竞争之中,“宗藩体系”土崩瓦解,列强对中国边疆的侵略呈现出从全面包围,到逐次剥离,直至豆蔻瓜分的态势。

——摘编自李皛《全球化视角下的晚清边疆危机》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清朝边疆立法的特点,并说明其影响。(2)根据材料二并结合所学知识,分析晚清边疆危机出现的原因,并谈谈你从中得到的认识。

材料一 《汉谟拉比法典》摘编

8.如果被盗窃的牛、羊、驴或者是猪属于寺庙或者皇室,盗窃者将偿付三十倍的赔偿;如果它们属于国王的公民,盗窃者将作出十倍赔偿;如果窃贼无力赔偿,将以死抵罪。

46.租佃农田地租为收成的三分之一或三分之二。

53.倘自由民怠于巩固其田之堤堰,而因此堤堰破裂,水淹(公社之)耕地,则堤堰发生破裂的自由民应赔偿所损毁之谷物。

196.倘自由民损毁任何自由民之眼,则应毁其眼。

202.倘自由民打地位较高者之颊,则应于集会中以牛皮鞭之六十下。

203.倘自由民之子打与之同等的自由民之子,则应赔银一名那。

226.倘理发师未告知奴隶之主人而剃去非其奴隶的标识者,则此理发师应断指。

——摘编自严绪陶《汉谟拉比法典与古巴比伦王国》

材料二 1804年,拿破仑政府颁布《法国民法典》。《法国民法典》几乎有1/3的条文,从不同的角度保护私有制的不可侵犯性,维护了大革命最根本的成果。《法国民法典》维护并保障了资本主义自由买卖、等价交换和新的雇佣关系。第1134条规定,“依法成立的契约,在缔结契约的当事人间有相当于法律的效力”,而且规定原料的取得,商品的流通,工人的雇佣,都必须通过契约,买卖、交换,一切均可以自由经营。《法国民法典》第8条规定,“所有法国人都享有民事权利”;第488条规定,“满21岁为成年,到达此年龄后……有能力为一切民事生活上的行为”。

——摘编自王贵水《一本书读懂法国历史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括《汉谟拉比法典》的主要特点。(2)根据材料二并结合所学知识,指出《法国民法典》颁布的历史背景,并概括其基本原则。

(3)根据材料并结合所学知识,说明法律在人类社会发展进程中所起到的积极作用。

材料 作为党和国家实现治理能力和治理体系现代化的重要抓手,机构改革是国家行政体制改革的重要组成部分。新中国成立70年来的十二次机构改革可划分为四个阶段。

首先是一体化阶段(1949-1978),主要围绕精兵简政和央地权力归属等问展开。其次是集体化阶段(1978-1992),在于冲破计划经济政府管理模式,适应改革开放后经济建设对制度保障和支持的需要。第三是规范化阶段(1992-2012),主要围绕市场经济体制建设和政府职能转变展开,政府职能定位渐渐清晰,有中国特色的行政管理体制逐渐形成并趋于完善,逐步实现从政府管理向政府治理的转变。第四是开始于2012年的系统化阶段,以构建现代政府体系和实现治理现代化为核心,勾画出我国国家治理现代化及政府改革与治理的蓝图。经过改革,初步形成了党政军民同步发展的治理体系,现代政府治理体系的框架也基本成型。

四个阶段的划分可以看作中国推进国家治理现代化的缩影。经过改革,渐渐形成了战略思维、系统思维、辩证思维和底线思维等一系列治国理政的科学思想方法,指导中国踏上治理现代化的进程。

——摘编自文宏、林仁镇《中国特色现代化治理体系构建的实践探索》

(1)概括新中国机构改革的特点。

(2)简述新中国机构改革的意义。

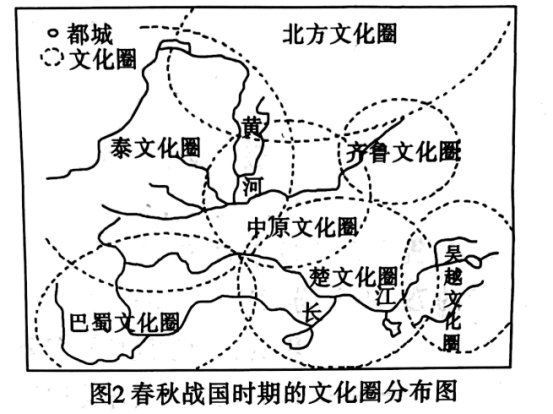

材料— 春秋战国时期是一个大变革的时代,各种思想相互激荡,是中华文化圈的集中创制时期,其主流文化对后世产生了深远的影响。

——冯天瑜、杨华、《中国文化史》

材料二 春秋战国时期蕴育出丰厚的中华传统文化基因;海纳百川,活跃开放;革故鼎新,开拓进取;忧国忧民,居安思危;英勇无畏,舍生取义等,这些文化基因增强了我们对传统文化的认同感和归属感。其中,《诗经》是北方文化的代表。据统计《诗经》中含有忧、患、惊、恐、禅、悲、哀等字眼的诗篇有140余篇,约占《诗经》的46%其中"忧"字竟出现90次之多。《诗经》之自觉而高度的忧患意识,成为中华民族的优良传统之一。

——整理自微博《诗经忧患意识》

(1)根据材料一,概括指出春秋战国时期中华文化圈的特点,并结合所学知识分析中华文化圈能在这一时期"集中创制"的原因。

(2)综合上述材料,任选材料一中某一地域文化圈,从史学角度对其主流文化基因进行阐释。

材料一 讼师,又名“刀笔吏”,是中国古代专门帮人打官司的一类职业群体。讼师最早出现春秋战国时期。讼师的主要多有两个:一个是代替当事人书写诉状,另一个就是提供“法律咨询”,也即为当事人出谋划,帮助其打廠官司。他们能做的只是代写诉状和出划策这类辅助性的工作,在“过堂”时真正要应对官员质问和对方反诘的还是当事人本人。讼师因为帮他人代写词状、教他人如何打宫司而被视为拔弄是非的人,成了良好社会秩序的挑战者和破坏者,遭到官方毫不留情的打压。况且讼师大多由落魄书生转化而来,出身也不算光彩,因而得不到人们的尊敬。

——摘编自杜金亮《近代中国律师制度的产生及其发展——以近代东西方法律文化的交融为视角》

材料二 鸦片战争后,中国被迫向西方散开国门。随着中西通商,中国的对外经济交往日益增多。在不平等条约的保护下,特别是由于领事裁判权的确立和发展,外国的律师和律师制度也进入中国。在与西方打交道的过中,由于不平等法权的存在和中国法律制度的缺陷,每有法律交涉,中国人总是处于不利地位。社会各界对改革封建纠问式审判的呼声日益强烈。1906年,清末修律大臣沈家本、伍廷芳主持拟定了《刑事民事诉讼法(草案)》,规定了律师资格、注册、登记、违纪处分、外国律师在通商口岸的公堂办案等内容,该法橐虽因各省督抚的反对而未能公布实施,但却标志着中国从此开始了建立现代律师制度的尝试与努力。

——摘编自李卫东《论中国近代律师职业产生的社会经济动因研究

(1)根据材料一,概括中国古代讼师的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明促使晚清时期引进西方律师制度的因素。