| A.蔗糖消费渐趋平民化 | B.工业革命提高生产力 |

| C.洲际贸易推动阶层变动 | D.商业革命范围呈现扩大 |

| A.南亚国家的冷战角遂 | B.殖民文化的残余影响 |

| C.印度民族的独立进程 | D.局部战争的文化动因 |

材料一 从长城的历史看,它首先是用于军事斗争的产物,从公元前7世纪前后开始大规模修筑长城起,直至公元17世纪停止修筑为止,长城始终是作为军事防御工程而存在的。它的出现,标志着社会进步和文明发展程度的提高。

——摘编自李文龙《中国古代长城的四个历史发展阶段》

材料二 1933年长城抗战爆发,在器械精良、炮火凶猛的日军进攻下,中国军人只能以肉体血战长城。强敌叩关的历史记忆、血肉相搏的御敌现实等新旧因素的碰撞促生了“血肉长城”的新概念。

——摘编自郭丽萍《筑成我们新的长城——关于长城民族符号形成史的研究》

材料三 长城的修筑与运用,形成了中华民族特有的长城文化和长城精神,已成为中华民族的代表性符号和中华文明的重要象征。长城精神内涵丰富,价值巨大,对于增强民族自信有着重要意义。

——摘编自姜红明、杨娟《长城精神的历史渊源与文化价值》

作为新时代的青年,根据上述材料并结合所学知识,从长城的历史演进中感悟历史,自拟论题,阐述你的历史认识。(要求:主题贯通,史论结合,逻辑严谨,表述成文)材料一 早在汉代,中国政治法律文化就开始对朝鲜半岛产生影响。到了唐帝国时期,已经在东亚和中亚建立了中国的宗主权势力范围,形成了以中国为核心的中华法系。到过中国的西方人,也都盛赞中国文明的优美与进步。13世纪的《马可·波罗行纪》中记载:“国王治国至公平,境内不见有人为恶,城中安宁,夜不闭户,房屋及层楼满陈宝贵商货于其中,而不虞其有失。”16世纪后半叶,以利玛窦为代表的耶稣会传教士来访开启了“中学西传”的进程,把作为中国文明本体的儒家学说传播到西方世界,在大革命前夜的欧洲大陆产生了广泛的影响。

——摘编自公丕祥《19世纪之前的中外法律交往》

材料二 按照威斯特伐利亚模式,在各个主权国家的法律制度之间并不存在隶属关系。但是,在英、法等宗主国和殖民地的法律制度之间却不存在平等关系,而是隶属关系,宗主国的最高法院往往是殖民地法院的最高上诉法院。在公法领域,作为西方法治主要原则的人权和宪政从来没有真正移植到殖民地的法律制度中,在殖民地根本谈不上平等权、普选权。在私法领域,打开贸易壁垒是西方国家关注的焦点。殖民地的法律制度几乎都采取属人主义原则,即对殖民地占领当局实行宗主国的法律,而对殖民地的人民则实行殖民地法或者当地的习惯法、宗教法。

——摘编自朱景文《西方法治模式和中国法治道路》

(1)据材料一并结合所学知识,分析中国政治法律文化对世界产生影响的原因。(2)据材料二、依据威斯特伐利亚体系的原则简评西方国家在殖民地的法治行为。

(3)据材料一、二并结合所学知识,指出古代中国与近代西方的法律文化外传过程有何显著不同。

| A.通过外贸克服财政危机 | B.传统陆路贸易遭到破坏 |

| C.发展对外贸易优势明显 | D.对外交往范围不断扩大 |

| A.中华民族共同体雏形初显 | B.满汉民族进一步交往交融 |

| C.极力宣扬民族平等的观念 | D.参照汉文化创立新的文字 |

| A.西汉政权全面继承秦朝的国家治理政策 | B.战国区域政治文化的延续影响国家治理 |

| C.社会舆论上对六国的同情影响行政决策 | D.儒家思想与法家思想共同影响政治判断 |

材料一 文物,是认识和恢复历史本来面貌的重要依据。宋辽夏金时期的文物异常丰富,弥足珍贵。这一时期文化发达,以宋朝为中心的印刷业高度繁荣。同时,辽、夏、金都创制了民族文字,西夏出土的西夏文古籍甚多,其中包括很多译自汉文的著作,最大量的是译自汉文的佛经,辽、金还仿《开宝藏》刻印汉文大藏经,而未刻民族文字大藏经。出土的石碑或墓志上,真实地记录了那一时代的历史,如《凉州重修护国寺感通塔碑铭》中有人名“浑嵬名遇”,莫高窟61窟题记有“翟嵬名九”,榆林窟12~13窟之间的题记有“张讹三茂”等。这些姓氏第一个音节为汉姓,第二、三个音节为番姓。在存世的塔寺建筑中,北宋开封的开宝寺塔、北京的辽代天宁寺塔、银川的西夏承天寺塔、山西应县的金代佛宫寺释迦塔等,建筑宏伟,各具特色,在中国的佛塔中都是具有代表性的杰作。可以说,这一时期存留宝贵的文化遗产,反映出这一时期是中国文化史、科技史上的黄金期,为中华文明的发展做出重要贡献。

——摘编自史金波《宋辽夏金时期的文物与各民族交往交流交融》

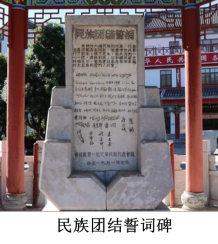

材料二 新中国成立初期,地处祖国西南边陲的普洱专区民族关系极为复杂,民族工作极为繁重,肃清国民党残余势力的斗争十分艰巨。中华人民共和国成立周年庆典之际,党和政府组织全国少数民族代表到北京参加国庆周年庆典观礼。1950年8月,普洱专区傣、佤、拉祜、哈尼、布朗、保僳等35名民族头人及代表参加西南民族代表团,一路北上到北京参加国庆观礼,受到了毛泽东主席、周恩来总理等党和国家领导人的亲切接见。观礼之后,代表团又先后到天津、上海、南京、重庆等大城市参观访问。此后,于1951年1月1日,按照佤族、傣族盟誓习俗,举行镖牛、喝咒水仪式,48名民族兄弟代表分别用傣文、拉祜文、汉文签名盟誓立碑:“我们廿六种民族的代表,代表全普洱区各族同胞,慎重地于此举行了镖牛,喝了咒水,从此我们一心一德,团结到底,在中国共产党的领导下,誓为建设平等自由幸福的大家庭而奋斗!此誓。”

——摘编自王德强、袁智中、陈卫东编著《亲历与见证:民族团结誓词碑口述实录》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋辽夏金时期文物的特点并简要说明其历史价值。(2)根据材料二并结合所学知识,指出民族团结哲词碑立碑的背景并谈谈你对民族政策的认识。

材料 1886年,从日本舶来的“东洋车”开始出现在北京街头,由于不需要什么技术,大量农民进城拉洋车。调查显示,到1924年时,北京有20%的人的生活离不开人力车。北京本有深厚的行会传统和基础,但人力车夫却长期没有行会。车夫与老板的矛盾都局限在个人层面,没有上升到阶层的层面。当有轨电车开进上海、天津,并开始向北京进发时,遭到“人力车”从业人员的激烈反对。1929年,以人力车夫为主的“旧行业”与电车工会甚至发生暴力冲突。此前人力车夫常被社会视为流痞一类,而这次公开的集体行动、集体反抗,使社会开始正视他们。中国共产党也重新重视起在北京人力车夫中的组织动员工作,不久就大见成效。

——摘编自雷颐《北京人力车夫与中国现代性转型》

阅读材料,围绕“交通工具与现代性转型”,任选角度,自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:论题正确,史实准确,论证充分,表达清晰)| A.着眼于推动教育转型 | B.促进了基础教育普及 |

| C.有利于强化国家认同 | D.明确了文学革命方向 |