材料一 20世纪60年代中期,面对云谲波诡的国际局势,出于对国内工业布局不平衡、不合理的担忧,中共中央在分析时局之后作出了实施三线建设的重大战略部署。三线建设于1964年正式启动,由大、小三线建设两部分组成。大三线建设主要在内陆西南和西北地区展开,国家在中西部地区的13个省、自治区投入了2000多亿元巨资,建成1945家大中型工矿企业、科研单位和大专院校。此外,还有“小三线”建设项目广泛地分布在全国除港澳台和西藏之外的28个省区市的腹地。三线建设横贯三个“五年计划”,其调整改造一直到21世纪初才结束,对我国的国防安全、经济布局、社会发展都产生了极其深远的影响。

材料二 出于备战的需要,小三线建设在建设期间始终处于保密状态。直到党的十一届三中全会以后,小三线建设才迎来了调整改革的新阶段,官方对小三线建设的报道才逐渐增多。如果仅仅依靠公开的官方档案资料来对小三线建设进行系统性的研究,绝对是不够充分和全面的。小三线建设民间文献作为中国当代民间文献的重要组成部分,为研究小三线建设提供了更宽广的视野和平台。小三线建设民间文献大致包含厂志、日记、工作笔记以及小三线建设亲历者的自印本回忆录等,这些都是研究小三线建设不可多得的文献史料。

——以上材料均摘编自徐有威《多维视角下的三线建设研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析三线建设的背景及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明小三线建设民间文献的史料价值。

| A.嵇康的文章可能出自后人杜撰 |

| B.《三国演义》等后人的文学创作不具备史料价值 |

| C.官修史书偏重于记录政治事件 |

| D.嵇康的文章相较于正史更能反映魏晋学术面貌 |

材料一 下面是部分史料中关于唐朝时期汉族人民向边疆地区迁移的记载。

史料一 | 贞观初,唐太宗指出:“自隋季道消,天下沦丧,衣冠之族,疆场之人,或寄命诸戎,或见拘寇手。”。 |

史料二 | 唐高祖武德五年(622年),突厥颉利部抄掠汾(治今山西汾阳市)、潞(治今山西长治市)二州,“取男女五千”。同年,唐朝从高丽索回隋军战俘1万余人,还有大量的战俘因已定居高丽而未返回。 |

史料三 | 开元后,唐军制发生变化,如幽州北榆关(今河北抚宁区东)的戍兵,便“常自耕食,惟衣絮岁给幽州,久之皆有田宅,养子孙,以坚守为己利”。 |

——摘编自葛剑雄主编《中国移民史第三卷:隋唐五代时期》

材料二 拉丁美洲曾是世界上最大的人口移入地之一,也是近代人口流动最为频繁的地区之一,可谓是典型的“种族大熔炉”。15世纪末以来,拉丁美洲出现过四波大规模的国际移民潮。第一波国际移民潮在西班牙、葡萄牙在拉美的殖民扩张时期,移民主体为欧洲大陆的白种人;第二波国际移民潮在16—19世纪初的奴隶贸易时期,移民主体为非洲黑人;第三波国际移民潮在19世纪中后期至20世纪中期的“大移民”时期,移民主体为南欧的自由移民和少部分亚洲移民;第四波为20世纪70年代以来的向外移民时期,出现了“重返欧洲”或“重返亚洲”等“回流”现象。

——摘编自杜娟《拉美外来移民史研究的重要性、方法和路径——兼论亚裔移民研究》

(1)根据材料一,概括唐朝时期汉族人民向边疆地区迁移的主要类型及其相似特征。(2)根据材料二并结合所学知识,简析近代以来拉丁美洲前三波大规模国际移民潮出现的国际背景。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,评析中外历史上大规模移民的文化影响。

| A.着眼于巩固边疆关系 | B.深受主观意愿的影响 |

| C.致力于维护统辖关系 | D.打通了欧亚丝绸之路 |

| A.唐诗是研究唐史的一手史料 | B.唐诗全面展现了唐代的社会风貌 |

| C.诗史互证拓宽了史料的范围 | D.文学诗歌在历史考证中必不可少 |

材料一 车子每经一二百米就会压过尸首,那些都是平民的尸首。我检查过,子弹是从背后射进去的,很可能是老百姓在逃跑时从后面被打死的。

——摘自拉贝《拉贝日记》(1937年12月14日)

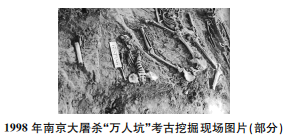

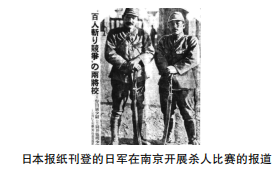

材料二

材料三

材料四 “南京大屠杀”幸存者周松涛口述证言:

三台洞的大屠杀是我在江这边亲眼所见。虽然当时只有十几个日本鬼子,是从燕子矶过去的,但他们打死的人不计其数。这些日本鬼子先用机枪扫,接着又用刺刀戳……1938年,我有一次去下关卖柴,日本兵拿中国人开心,用刺刀戳我的头,我当时血流满面,到现在头上还留有伤疤。

材料五 在谷寿夫部队驻南京之期间内,计于中华门外花神庙、宝塔桥、石观音、下关草鞋山等处,我被俘军民遭日军用机枪集体射杀并焚尸灭迹者,有单耀亭等19万余人。此外零星屠杀,其尸体经慈善机关收埋者15万余具,被害总数达30万人以上。

——摘自南京大屠杀主犯之一谷寿夫判决书

材料六 “南京大屠杀死难人数没有30万人”“埋葬数之多不过1300到1500具”“城内埋葬数至多为623具”。

——摘自东中野修道《南京大屠杀的彻底见证》

(1)史料根据呈现形式可分为文献史料、实物史料和口述史料,请以此标准对上述史料进行分类。

(2)结合所学知识,指出材料五、六的论定哪一个更可信,并说明理由。

(3)综合上述材料并结合所学知识,简述在史料运用中应坚持的原则或方法。

| 身份 | 布衣军民 | 杂职吏员 | 听选官 | 文武官员 |

| 人数 | 23人 | 19人 | 30人 | 43人 |

| A.有利于国家治理体系的完善 | B.实现了明朝统治长治久安 |

| C.旨在加强对地方官吏的监督 | D.解决了中央与地方的矛盾 |

材料 解读史料,获得历史认识,探寻史料表象背后的意蕴,是历史学的魅力所在。下表为历代有关科举制度史料。

| 朝代 | 出处 | 史料 |

| 唐朝 | 《通典》 | 进士为士林华选,四方观听,希其风采,每岁得第之人,不浃辰而周闻天下 |

| 两宋时期 | 《金史》 | 辽起唐季,颇用唐进士法取人。……金承辽后,凡事欲轶辽世,故进士科目兼采唐宋之法而增损之。终金之代,科目得人为盛 |

| 明朝 | 《明实录》 | 科举是国家取人材第一路,不可滥 |

| 清朝后期 | 《梦蕉亭杂记》 | 末世不察,至薄帖括为小技,而未审先朝驾驭英雄之彀,即在乎此。科举一废,士气浮嚣,自由革命,遂成今日无父无君之变局 |

| 民国时期 | 《孙中山全集》 | 自世卿贵族门阀举荐制度推翻,唐宋厉行考试,明清峻法执行,无论试诗赋、策论、八股文,人才辈出;虽所试科目不合实用,制度则昭若日月 |

| A.重农抑商 | B.废除特权 | C.奖励耕战 | D.厉行法治 |

| 史料 | 出处 |

| 乐者,天地之和也 | 《礼记乐记》 |

| 夫礼者所以定亲疏,决嫌疑,别同异,明是非也 | 《礼记曲礼》 |

| 故乐行志清,礼修而行成,耳目聪明,血气和平,移风易俗,天下皆宁 | 《荀子乐论》 |

| A.为儒家思想提供历史依据 | B.维护周天子君主集权统治 |

| C.倡导和规范社会伦理秩序 | D.适应诸侯争霸战争的需要 |