材料一 早在1917年9月的《布尔什维克能保持政权吗》一文中,列宁就宣布:“粮食垄断、面包配给制和普通劳动义务制,在无产阶级国家手中是一种实行计算和监督的最强有力的手段。”可见,革命后采取的一些措施早在革命前已经设想好了,被看作是无产阶级管理国家的重要手段。

——沈志华《一个大国的崛起与崩溃》

材料二 1921年3月3日列宁在致人民委员会的信中就农民把粮食拿到城市出售一事写道:依我看,应当允许带得更多。你们对投机倒把怕得太过分了。如果它们单个地换粮食,那有什么大不了的?把东西带进贫困的俄罗斯应当给予鼓励,而不应当加以阻挠。

——《列宁全集》第50卷

材料三 当时不加紧工业化是不行的。从1933年起法西斯的威胁就在迅速增大。一我国人民用它们在20-30年代建立起来的实力粉碎了法西斯。要是没有工业化,我们面对法:西斯就会手无寸铁。

——戈尔巴乔夫

材料四 一方面,仍然要依靠斯大林的农业体制,即集体农庄、国营农场和农业机器拖拉机站这三大支柱……另一方面,则要依靠他所发动的开垦荒地和扩大玉米播种面积两大措施。

——柳植《苏共二十大:赫鲁晓夫时代的里程碑》

请回答:(1)据材料一,结合所学知识,列举“革命后采取的一.些措施”。概括这些措施对巩固苏维埃政权的积极作用。

(2)据材料二,指出列宁对待农民私售粮食的态度,反映了经济政策怎样的变化?

(3)据材料三,面对法西斯迅速增大的威胁,苏联采取了什么建设方案?结合所学知识,评价该方案的得与失。

(4)据材料四,结合所学知识,分析赫鲁晓夫改革失败的根本原因。综合上述材料,谈谈你对社会主义建设或改革的认识。

材料一 明治初期的日本,一方面“脱亚入欧”,达到与欧美列强修改不平等条约、平起平坐的目的;一方面又加入列强在亚太地区的角逐,对近邻国家实施扩张侵略,以共同打破“华夷秩序”,确立日本的“东洋盟主”地位。

——臧运祜《甲午战争与近代日本的亚太政策》

材料二 李鸿章认为,如果让日本独占朝鲜,对中国的威胁太大,朝鲜不再是中国的战略缓冲,反而成为日本进攻中国的跳板、桥头堡。要让朝鲜重回中国“国防外线”的战略定位,就必须设法将世界各大国引至朝鲜,以“大国均势”遏制日本、俄国对朝鲜的觊觎。

——马勇《甲午战争:缘起、过程及教训》

材料三 尽管自鸦片战争以来,通过一系列不平等条约,包括美国在内的列强获得了开放通商口岸、传教、领事裁判权和最惠国待遇等一系列特权,但中国大门并没有完全洞开,清朝政府还没有允许外国完全自由贸易,也没有允许列强在华进行投资。因此,美国政府认为有必要通过日本之手,进一步削弱清朝政府,为美国扩大对华贸易和投资扫除障碍。

——崔志海《美国政府与中日甲午战争》

(1)据材料一,概括近代以来日本的对外政策。结合所学知识,指出其对东亚地缘政治的影响。

(2)据材料二,概括甲午之前李鸿章处理外交的主要特点。结合所学知识,指出这种外交方式的局限。

(3)据材料三,指出美国等西方列强对中日战争的态度。综合上述材料,结合所学知识,分析决定近代国际关系的主要因素。

材料一 或亦同舟共艰,念厥孤愤,提倡保护,以成区区,则顾亭林所谓“天下兴亡,匹夫之贱,与有责焉”已耳。

——梁启超《论报馆有益于国事》,1896年《时务报》

(1)材料一中“天下兴亡,匹夫有责”是对顾亭林哪本著作观点的提升?结合所学知识,概括梁启超参与创办《时务报》的目的,并例举他的一份政论文章加以佐证。

材料二 1915年9月,陈独秀在上海创刊《青年杂志》,第二卷起改称《新青年》,自此一直沿用至1926年终刊。以下是陈独秀在《新青年》上发表的部分文章

| 时间 | 文章 | 内容 |

| 1916年 | 《宪法与孔教》 | “孔教”与“平等人权之新信仰”决不可相容 |

| 1917年 | 《俄罗斯革命与国民觉悟》 | 俄罗斯革命与一战走向 |

| 1919年 | 《本志宣言》 | 批判资本主义、帝国主义及其所制造的罪恶;主张要靠劳动者彻底改造社会 |

| 1920.年 | 《谈政治》 | “用革命的手段建设劳动阶级(即生产阶级)的国家。 |

——摘编自陈翠芳、李小波《早期马克思主义者对中国道路的探索》

(2)阅读材料二,概括陈独秀发表的文章内容发生了怎样的变化?并结合所学知识,指出这一时期哪些历史事件影响了陈独秀的转变?

4 . 材料 19世纪末20世纪初,梁启超认为:“抑民权之有无,不徒在议院参政也,而尤在地方自治,地方自治之力强者,则其民权必盛,否则必衰。法国号称民主,而其民权又远进于英国者……是以其地方自治之力徽也。”同时不少知识分于如严复、张骞等人提出了英国式的“分权立宪”方案。在他们领导下,20世纪初立宪派主导的分权立宪这动迅速展开,成为一股重要的政治革新力量。立宪派为了实现“分权立宪”的政治宏愿,对地方自治运动大力鼓吹,广速舆论,把地方自治视为立宪政治的重要途径和手段。他们认为应该将地方自治的范围扩大到省议会,认为省咨议局具有地方议会的性质,他们始终把省咨议局视为最高地方自治机关,要求扩大省咨议局的职权范围。在此基础上.又把地方自治机关与国会联系起来,要求进一步参与中央政权,召开与“乡议会、州县议会、市议会和省议会相对应的中央国会”。就立宪派来说,以地方自治为核心的分权立宪方案,更多地体现了现代意义的地方分权,但立宪运动的深入发展对地方势力的膨胀起了不可忽视的推动作用。

——陈国庆《中国近代社会转型研究》

(1)根据材料,概括立宪派“分权立宪”的举措和目标。

(2)根据材料并结合所学知识,分析立宪派“分权立宪”的影响。

材料 光武帝刘秀在位三十三年,汲取历史的经验教训,先后采取了一系列加强皇权、缓和阶级矛盾和恢复、发展经济的措施。政治上,加强中央集权,对功臣赐优厚的爵禄,但禁止他们干政;排斥三公,全国政务经尚书台总揽于皇帝;注意整顿吏治,选拔贤能地方官吏,奖励廉洁。经济上,颁布释放奴婢诏令,恢复西汉较轻的田税制,实行三十税一,并下令度田、检查户口,加强封建国家对土地和劳动力的控制。文化上,大兴儒学,兴建太学,设置博士,推崇气节,各以家法传授诸经。东汉一朝也被后世史家推崇为中国历史上“风化最美、儒学最盛”的时代。东汉建立伊始,匈奴、鲜卑等少数民族就对政权构成了严重的威胁与破坏,刘秀在“柔道”思想的指导下,一改汉武帝以来对少数民族的征服和王莽的大民族主义,对周边少数民族采取友好、友善、自治、互助的政策,以德治边。

——摘编自张启琛《汉光武帝传》

(1)根据材料,概括刘秀在治国方面采取的举措。

(2)根据材料并结合所学知识,说明刘秀采取的上述措施产生的历史影响。

材料一 元代江南政策的主体为“安业力农”“重商”和“重市舶”,四等人压迫和诸色户计制的嫁接推衍,则是其局部。忽必烈等实行南北异制,维持和保护了江南“富民”农商经济且有所繁荣发展。明前期卫所军户、“均工夫”配户、里甲“画地为牢”、移民徙富和抑商海禁等政策,起步和重点实施于江南且触动极大,几乎倒退至单纯自然经济状态。元明江南社会发展,居然因宽纵豪富和管制农商二模式交替,从开放繁华到锁国萧条,大起大落,而且成为14世纪中国经济由先进跌入落伍的转捩点(转折点)。

——摘编自《历史研究》2016年第1期,作者:李治安

材料二 虽然党的领导在1957年后期面临着大问题,但是1949年以来中华人民共和国总的政绩是非常成功的。取得这些成就的原因是多种多样的。苏联的模式和领导的团结是至关重要的因素,这些因素将随着“大跃进”而消失或削弱。还由于中共领导人在取得服从时巧妙地把说服、强迫和具体的要求接合起来,经常用党的观点大力说服民众的做法,使许多个人和集团相信共产党的正确。应用了在革命时期十分有用的战略和方法。最初八年的成就在很大程度上是由于中共追求的目标或使用的方法中不存在任何可以见到的不相容性。

——摘编自《剑桥中华人民共和国史·上卷·革命的中国的兴起1949-1956年》

(1)根据材料一,概括元和明前期江南政策的特点及其影响。

(2)根据材料二,概括指出中华人民共和国取得成就的原因。

(3)综合以上材料,为促进社会的持续发展,从政策层面可以得到怎样的启示?

材料一 “孔子以诗书礼乐教,弟子盖三千焉,身通六艺者七十有二人。”

——摘自司马迁《史记·孔子世家》

“父子有亲。君臣有义。夫妇有别。长幼有序。朋友有信。博学之。审问之。慎思之。明辨之。笃行之。”

——摘自宋代白鹿洞书院学规

材料二 “变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举,而一切要成,在变官制。

——摘自梁启超《变法通议》

材料三

(1)概括材料一反映的教育教学主张。

(2)据材料二指出,梁启超认为教育改革在变法中有何重要地位。结合所学知识,分析梁启超得出这一认识的理由。

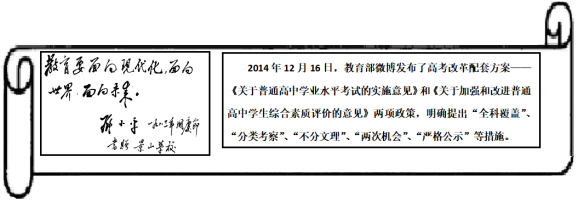

(3)指出材料三中邓小平提出该教育方针的时代背景,并就2014年教育部发布的新高考改革配套方案,谈谈你的看法。

材料一 在近代英国工业化进程中,工业城市所特有的空间结构一各 类建筑交叉林立、城市布局混乱等,导致了“城市病”的产生,而自由放任大背景下,市政当局的无为而治成为“城市病”蔓延的重要原因。进入19世纪中叶后,以治理“城市病”为主要目标的城市规划运动开始兴起,并历经了公共卫生阶段、住房规划阶段、综合规划阶段。截至1939 年二战爆发前,通过调整和重组城市空间结构,“城市病”已得到缓解,工业城市的物质环境大为改善,由此推动着城市化进程进入到一个全新阶段。英国在城市化方面的经验教训,给后发展国家提供了有益的借鉴。

——摘编自梁远、刘金源《近代英国工业城市的空间结构与城市规划(1848~1939)》

材料二 近代中国城市在国家权力的主导和规划下,实现了从传统向现代的转型和空间重构,以礼制、宗法和王权为导向的传统空间布局,被以现代行政中心、商业中心及公共建筑为主体的现代空间布局所取代。但是,由于近代中国特殊的历史条件,城市空间结构的变化动力主要来源于政府,且因集权体制,城市空间在一定程度上是展现国家意志和党的意识形态的载体。国民政府的空间策略促进了城市发展,并在改变城市空间格局的同时,影响着城市住宅分异,强化了社会分层,使下层平民无法享受到公平的空间权利,政府未能完全承担起建立“空间正义”的责任。

——摘编自陈蕴茜《国家权力与近代中国城市空间重构》

(1)根据材料一并结 合所学知识,概括近代英国“城市病”治理的特点。

(2)根据材料一、二,指出与近代英国城市治理相比,近代中国城市治理的不同之处,并结合所学知识分析原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,说明你对近代中英城市治理的认识。

材料一 一九七九年四月,广东省委领导同志向小平同志汇报时提出:希望中央下放若干权力,让广东对外经济活动中有较多的自主权……小平同志十分赞同这一设想,他向中央倡议批准广东的这一要求……“时间就是金钱,效率就是生命”的标语在深圳蛇口矗立了三十年。过去,深圳人在它的激励下,创造了“深圳速度”,吹响了改革开放的号角。现在,深圳人经过反思,开始了由“速度深圳”向“创意深圳”转型。未来,深圳人将赋予时间和效率全新的意义,让深圳再次先行。

——据谷牧《回忆邓小平》等整理

材料二 “中国开放的大门不会关闭,只会越开越大。”站在改革开放40周年的新起点上,中国再次发出扩大开放的时代声音。从“烂泥地”到“领头羊”,28年时间,浦东经济总量从60亿元增长到9651亿元;财政总收入从10亿元增长到3938亿元;更重要的,通过建设自贸试验区等,初步形成了与国际通行规则接轨的发展软环境,触碰了改革开放40年来许多难啃的硬骨头。在复旦大学经济学院院长张军看来,浦东的开发开放,是上海经济发展过程中的一个奇迹,也是中国改革开放40年最成功的案例。

——摘编自《中国新闻周刊》(2018年4月23日)

(1)根据材料一并结合所学,概括深圳特区设立的过程,并分析深圳特区由“速度深圳”向“创意深圳”转型的国际、国内因素。

(2)根据材料二并结合所学,概括浦东开发开放的重要意义及其反映的改革开放精神。

材料一 在1861年改革前成立的农民事务总委员会委员兼编纂委员会主席雅伊罗斯托夫采夫说:“我不愿意农民过得优厚,但我要防止俄国的暴动。我认为,我们把农民同土地割裂,就会点燃俄国。”从编撰委员会总的出发点来看,“编委会大多数当时是站在个人所有制而不是公社所有制以便的”,但沙皇政府之所以竭力维护公社,是把公社及其连环保制度看作是保障小农经济长期存在而不受地主侵袭的重要手段。因此在政府的改革方案中才有第个九年期内禁止农民放弃份地和退出公社的规定。

——摘编自曹维安《俄国1861年农民改革与村社》

材料二17~19世纪俄国的农村公社已进入土地重分型公社阶段。村社自身管理的主要机构是米尔村会,他的作用是使农民的普遍行为处于公共法律的形式之中。村社还是社会政治组织,是国家规范、政策、法律的传播工具和具体执行者,国家通过农村公社对农民征收赋税、徭役、兵役。村社中的农民都要集中居住在村社中,采取劳动组合的方式进行集体耕作1861年后,原来作为农奴的村社成员不再依附于农奴主贵族,农村公社代替了原来的农奴主贵族,成为代理国家管理农民的正式机构,村社成为束缚农民的主要形式。

——摘编自王文娟《1861年俄国农奴制改革前后村社职能的嬗变》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出1861年俄国农奴制改革前的争论焦点及沙皇政府极力维护公社制度的原因。

(2)根据材料二,概括1861年农奴制改革前俄国农村公社的职能,并结合所学知识谈谈你对俄国农村公社制度的认识。