材料一

中国传统社会是君主政治一统天下。君权至上作为一项基本政治价值准则,与君主政治相始终。这种观念的形成可以追溯至殷商帝王的“余一人”思想。秦汉以后,君权至上准则得到统治者和全社会的普遍认可,忠君义务观念是传统臣民观念的主要构成之一。这是一种基于君主政治条件而形成的传统——习惯型政治义务观念,与法律义务观念有所不同,其中并不包含人们对法律责任的自觉意识。在实际历史过程中,圣人与圣王相通,被统治者视为理想君主的象征。封建帝王虽然未必都是“对”的,但可以自诩为圣,阿谀奉承的臣子们也尊之为圣。于是,人们的负罪意识便从道德领域扩展到政治生活中,在天子“圣明”的灵光普照下,不由自主地五体投地并口称“臣罪该万死”,诚惶诚恐。在等级观念约束之下,人们无条件地服从着严格的等级隶属关系,从衣着服饰、言谈举止到思想意志,无一不被等级格式化。等级观念剥夺了人们的独立个性和政治自主精神,使人们不只在实际生活中,还在精神上做奴仆。

——摘編自刘泽华《论从臣民意识向公民意识的转变》

材料二

到了近代,随着鸦片战争的失败、中外交流的增多、外来思想的涌入,传统的臣民观念面临瓦解。尤其是甲午战败之后到20世纪初,知识分子怀着强烈的教国教民意识对臣民观做了深刻的反思和批判,并开始大力倡导国民观。国民是指以国家为本位、享有权利并担负义务,但是必须重义务轻权利、重国家利益轻个人利益、重集体轻自身的一国之民。然而民(国)初为宪政实践的失败,又使知识分子们认识到国民观也无法解决教国新民的历史问题,于是有识之士开始转而向往公民和公民观。在他们的视域中,公民是以个体为本位、在国家中具有独立人格、权利观念、功利思想、法律意识、契约精神和科学理性思想的个人。

——摘编自郑大华、朱蕾《国民观:从臣民观到公民观的桥梁——论中国近代的国民观》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国古代臣民意识的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代国民意识出现的原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,说明公民教育的社会意义。

材料一 党的十一届三中全会召开以后,第五届全国人大第二次会议和第三次会议都曾对1978年宪法进行过局部修改,1980年五届全国人大第三次会议设置了“宪法修改委员会”,并于1982年12月4日通过了新的《中华人民共和国宪法》。1982 年宪法有多个条款涉及精神文明建设问题。精神文明建设与依法治国的关系早就引起了法学界的关注,譬如,刘海年指出:“精神文明建设是依法治国的基础,依法治国又是精神文明建设的保障。它们总的目标是把我国建设为社会主义法治国家,建设为富强、民主、文明的社会主义现代化国家。”

——摘编自周刚志《中国文化法治七十年回眸》

材料二 1982年4月,在中央政治局讨论“关于打击经济领域中严重犯罪活动的决定”的会议上,邓小平明确提出:“我们要有两手,一手就是坚持对外开放和对内搞活的政策,一手就是坚决打击经济犯罪活动。”随后,党的十二大报告正式提出“两手抓”的方针,报告指出:我们在发展社会主义事业的新时期,从思想上到行动上一定要坚持两手,一手是坚持对外开放、对内搞活经济的政策,另一手是坚决打击经济领域和政治文化领域中危害社会的严重犯罪活动。邓小平在1985年10月和1986年3月会见外宾接见外国记者采访时指出,精神文明建设一靠教育二靠法律。教育引导,法律保障;教育是事前预防,法律是事后补救;加强教育以提高素质,运用法律以增强意识。

——摘编自付翠英《论邓小平法治与社会主义精神文明建设相结合的思想》

(1)根据材料一,指出1982年宪法对精神文明建设的启发意义,并结合所学知识分析1982年宪法制定的原因

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括改革开放以来我国在践行1982年宪法过程中邓小平的理论贡献。

| A.明确制定分权制衡机制 | B.司法机构权力大于行政权力 |

| C.司法独立得到法律认可 | D.立法机构无法影响司法机构 |

| A.巩固了国家的大一统 | B.加强了中央对地方的管控 |

| C.完善了古代监察制度 | D.实现了对基层的直接控制 |

| A.导致政党间的政治斗争激烈 | B.维护了政局的稳定有序 |

| C.违背了职务常任原则的初衷 | D.提升了文官群体的素质 |

| A.倡导全盘西化 | B.引发了义和团运动 |

| C.缺乏群众基础 | D.阻碍了近代化进程 |

| A.减轻了国家财政的负担 | B.反映了中央集权的加强 |

| C.阻碍了社会经济的发展 | D.根源于君主专制的强化 |

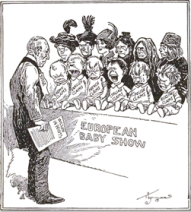

| A.国际联盟成立 | B.美国宣布加入一战 |

| C.华盛顿会议召开 | D.欧洲优势地位削弱 |

| A.华夏认同观念得到加强 | B.官修史书受到了重视 |

| C.不同政权处于平等地位 | D.大一统局面日益巩固 |

材料一 19世纪中期,大量外观华丽的工业品被生产出来,人们需要一个装修气派、充满魅力的场所来聚集人气,作为商品与市民的联结点,就这样,一个可以将大量商品集中展示并清晰标明定价的地方——百货商场产生了。百货商场就取代了原本的教堂等建筑,成为新的城市地标。

——摘编自宫崎正胜《身边的世界简史》

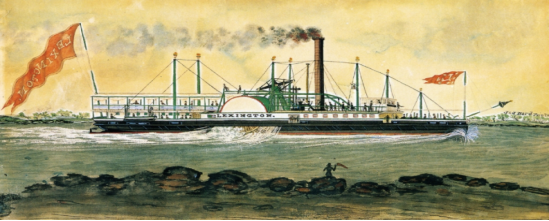

材料二 帕沃·彼德维希·斯维宁所作的水彩画《东方轮船》,描绘了罗伯特·富尔顿的轮船“模范号”。轮船运送旅客和货物,把工业化传播到世界各地。

——摘编自杰里·本特利《新全球史》

(1)结合材料简述十九世纪五十年代西方商业发展的表现。

(2)结合材料与所学知识,简析十九世纪五十年代西方商业发展的原因与影响。