材料一 “非物质遗产”这一概念是由日语翻译成英语的,它来自1950年日本的一次立法活动。日语中的“文化财”概念接近于我们今天所说的“文化遗产”。1949年1月22日,奈良法隆寺金堂壁的大火成为1950年日本颁布《文化财保护法》的直接导因。后来日本也将每年的1月22日定为“文化财保护日”。这部法律不仅针对有形文化财,同时提出要保护无形文化财,并为保护“重要无形文化财的持有者”建立了“人间(人类)国宝认证制度”。韩国在1964年借鉴并采纳了这一举措。

联合国教科文组织(UNESCO)借鉴日本和韩国的实践经验,于1993年创建了“人类活财富”(Living Human Treasures)体系,要求各会员国建立本国的“人类活财富”体系,开展扶助民间传承人的活动,并多次组织各成员国举办“人类活财富”培训班。我国提出了本土化的概念——“代表性传承人”,并于2007年6月认定了第一批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人计226名。

材料二 20世纪末 21世纪初,UNESCO 部分官员对保护非物质文化遗产的观点。

| 观点 | 提出者 |

| 通过世代相传和复兴非物质遗产来保持其活力,就势必要求优先考虑在这类遗产的文化生态中承认和激励所属的社区、群体和传承人参与到保护的实践过程中来……确保相关社区的文化遗产薪火相传。 | 时任 UNESCO 非物质遗产处处长爱川纪子 |

| 真正需要保护的是社会过程,而不是已经被制造出来的物品……但是西方的模式将所有的东西都转化为物品,如“知识”“生活形式”或“商业”。 | 时任 UNESCO 文化部国际标准司司长林德尔·普罗特 |

——以上材料均摘编自巴莫曲布嫫《非物质文化遗产;从概念到实践》

材料涉及个人、社区、国家、国际组织等不同的“非物质文化遗产”保护的当事方,围绕其中任意一个或多个当事方与非物质文化遗产保护的关系,提出一个具体的观点,并结合所学世界史的知识加以阐述。(要求:观点正确,史论结合,阐述合理)材料一 新中国成立后,阿拉伯世界的政治格局仍受到欧美殖民国家的主导,部分阿拉伯国家对中共领导下的新中国缺乏了解,对红色中国持疑惧和排斥的态度。而中国国内的一些媒体也因受到中国对苏联“一边倒”政策的影响,将部分阿拉伯国家的统治阶层视为封建独裁和反动军人集团的代名词,中阿之间对外政策等层面缺乏足够的相互认知与了解,存在认知坚冰。在这样的情况下,我国政府并未急于通过传统的政府间外交的途径实现与阿拉伯国家正式关系的建立,而是主要通过媒体传播和人文交流的手段进行,并辅助宗教和外援,最终助推中阿双方迎来了第一次建交高潮。

——摘编自刘辰《新中国对阿拉伯国家公共外交研究》

材料二 当今世界正在经历百年未有之大变局,中国特色社会主义进入新时代,广大阿拉伯国家也处于变革自强、转型发展的重要时期。在新时代、新形势下,作为共建“一带一路”与人类命运共同体的天然合作伙伴,中阿双方把握历史大势,回应人民呼声,建立起“全面合作、共同发展、面向未来”的中阿战略伙伴关系,不仅为中阿两大民族实现复兴的进程注入了强大动力,而且为促进南南合作树立了典范,为推进地区安全稳定与全球共同发展做出了重要贡献。

滴编自丁俊、朱琳《新时代中国与阿拉伯国家合作的机制、成就与意义》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析新中国成立初期中阿之间存在认知坚冰的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,阐述新时代中阿合作的意义,并为进一步发展中阿外交关系提出一些建议。

材料一自魏晋有户调之制,北朝因之,及唐而有租庸调之名。租者田租,即今之田赋;庸者力役,若不役,出绢而当庸直;调则户税,各随乡土所出,岁输绢绫纯绵,其无蚕桑之处,则输布麻。惟田赋不计亩而计丁或户,则与均田制度相辅而行,盖必人皆授田,始可按丁征租也。 均田制度以户籍为本,籍既失实,欲不废而不能矣。逮唐之中叶,均田制度坏,租庸调亦不能复行,改为两税法矣。

——摘编自万国鼎《中国田制史》

材料二我国是世界蚕丝业的发源地,栽桑养蚕、缫丝织绸是我们先祖的伟大发明。丝绸作为我国传统的特色产品,早在张骞开拓“丝绸之路”之前,就已出口国外。 至明代,随着地理大发现和太平洋航路的开通,欧洲一些国家如西班牙、葡萄牙开始出现在东方,以中国丝绸为主要贸易品,贩运至第三国,从事赚取超额利润的大规模的“三角贸易”。

——摘编自顾国达《近代中国的生丝贸易与世界市场》

材料三“一带一路”(“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”)是中国与参与国分享其发展经验和资源,以实现经济现代化和改善人民生活的一个途径,中国的“一带一路”建设将为全部相关方带来共赢的结果。 因此,“一带一路”倡议是中国向世界提供的全球经济公共产品。……随着逆全球化之风席卷西方世界,“一带一路”建设凭其巨大的规模与资源,有潜力成为世界经济增长的新动力。

——引自[美]卡里·托克《“一带一路”为什么能成功》

(1)根据材料一,结合所学,扼要说明唐代户籍制度、均田制、租庸调制三者之间的相互关系,简析租庸调制“不能复行,改为两税法”的原因。(2)根据材料二,结合所学,阐明欧洲国家在上述“三角贸易”中的经济获益。根据材料一二,概括丝绸在我国古代经济活动中扮演的角色。

(3)根据材料三,概括“一带一路”倡议在促进经济全球化方面的作用。根据材料二三,结合所学,揭示“丝绸之路” 蕴含的象征性意义。

材料 安德鲁·罗伯茨所著《第二次世界大战史》认为落后的中国在那场高度机械化战争中贡献不大,对于中国战场几乎是一笔带过。利德尔·哈特的《第二次世界大战史》,40章中关于太平洋和远东战争仅有寥寥5章。丘吉尔密友马丁·吉尔伯特所著的《第二次世界大战史》,52章中仅有3—4章提及东方战场。英国著名历史学家阿诺德·汤因比主编的11卷本《第二次世界大战全史》,关于远东地区内容仅有1卷,但该套丛书对于战况不甚激烈的中东战场乃至于战时中立国,却各有独立1卷加以叙述。号称为诺贝尔文学奖的丘吉尔所著之《第二次世界大战回忆录》,在长达12卷的回忆当中,仅将日本在太平洋地区的作战汇编为《日本的猛攻》1卷,对中国战场视而不见。即使是拉纳·米特所著《中国,被遗忘的盟友——西方人眼中的抗日战争全史》一书对中国战场的关注也仅仅限于淞沪会战、豫湘桂战役等少数几个战役。

被《伦敦时报》誉为“一本迄今为止描写‘二战’史最好的书”——《第二次世界大战史》以德国入侵波兰作为“二战”开始的标志,将日本发动太平洋战争视为其全面参与第二次世界大战的开始。

(史学界)大多将中国战场作为太平洋战场的从属战场。服部卓四郎的《太平洋战争全史》刻意淡化中国战场价值,将日军在华视作太平洋战场的组成部分,将日本在太平洋战场上被美军击败视为其战败的主要原因。美海军陆战队弗兰克·霍夫的《第二次世界大战:太平洋争夺战》一书中,详细记录了太平洋战场反攻阶段美军从夺取瓜达尔卡纳尔岛到冲绳岛最后一战的战斗历程,似乎东方战场只由太平洋战场单独构成。

——摘编自王安中《正确认识第二次世界大战中国东方主战场地位》

关于中国战场在世界反法西斯战争中的贡献及地位,是我国史学界在“二战”史研究中的重要课题。运用以上材料信息,结合所学知识,自拟论题,谈谈在研究中如何建构正确的史学话语体系。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰)材料 下表英美国家在社区治理中的行为

| 19世纪末到1930年 | 大萧条时期到二战前 | 二战后到20世纪70年代 | 20世纪80年代以来 | |

| 社区治理主题 | 社区睦邻运动 | 社区救助 | 社区发展 | 社区复兴 |

| 国家行为 | 基本没有 | 有限介入 | 积极干预 | 后撤 |

| 主要行动主体 | 社区组织 | 美国:国家救济 英国:社会自助 | 国家十社区发展公司 | 非政府组织十国家 |

| 国家行为哲学 | 古典自由主义 | 美国:向凯恩斯主义求助 英国:仍以自由主义为主 | 凯恩斯主义 | 新自由主义 |

| 社会哲学传统 | 自由主义 | |||

——摘编自吴晓林《社区里的国家:国家行为的转变与社会传统的底色——以英美国家的百年实践为例》

根据材料,围绕“近现代英美国家社区治理”拟定一个论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰。)

世界文化发展的历程(部分)

| 时间 | 历程 |

| 公元前3000年左右 | 在古代西亚地区形成了美索不达米亚文化;在北非地区的尼罗河流域形成了古代埃及文化;在南亚次大陆上形成了古印度文化;在东亚形成了中华文化。 |

| 公元前5世纪以后 | 在地中海沿岸,形成了古代希腊文化;此后,古罗马在大量吸收希腊文化的基础上形成了具有自身特色的文化。 |

| 5世纪以后 | 在西欧地区形成了以基督教文化为特征的地域文化。 |

| 16世纪之前 | 印第安人在美洲创造出自己独特的文化。其中,玛雅文化、阿兹特克文化和印加文化最具有代表性。 |

| 16世纪以后 | 随着西方殖民者对美洲的征服,西方殖民者对残留下来的印第安人实行欧化,通过语言、宗教、艺术、教育等文化的移植来改变他们的生活方式。 |

| 17世纪以后 | 英国开始侵略印度,将资产阶级代议制度、法律制度和文官制度引入印度,兴办学校,强行普及英语并使之成为印度的官方语言之一。 |

| 19世纪上半期 | 面对殖民侵略,埃及的穆罕默德.阿里主动接受西方的思想和技术,促进了埃及资本主义的发展。 |

| 20世纪50年代后 | 独立后的印度接受来自西方的一些基本价值取向,同时又注重发展传统文化,走上了独特的发展道路。埃及成立了共和国后,政府大力复兴民族文化,现代埃及文化既具有阿拉伯文化的特点,又带有欧洲和西亚的文化元素。 |

| 20世纪60—80年代 | 新加坡和韩国在经济发展过程中,既发扬儒家文化的精华,又吸收西方文化的精华,努力创造一种现代的东方文化。 |

——摘编自人民教育出版社《文化交流与传播》等

采用一个合理的时间尺度,对世界文化发展的历程进行阶段划分,并做出合理解释。材料一 浙江龙游(县名)商帮发轫于南宋,活跃于明中叶,鼎盛于乾隆年间,清末趋于没落。南宋以来儒学贴近实际,浙东学派讲求事功,经世致用。龙游商帮在儒学滋润下,崇仁重义,义利并举,亦贾亦儒。龙游商人走南闯北,借助四省通衢的交通优势,以及竹、木、茶、油等产业优势,积累了不少资本。他们将钱投入工矿企业、造纸业、印刷业等,采用企业式的投资经营,用雇佣劳动关系代替单一的家庭生产方式。龙游商人还不排斥外地商帮对本乡的渗透,相处友善,吸收外地商人于已帮,推进了龙游商帮的发展。

——摘编自陈学文《龙游商帮研究》

材料二 1901年,清政府商务大臣盛宣怀指出:“华商虽有各商帮组织,但互分畛域,各行其是,每当与洋商交易往来,总不能相敌。”1904年,上海、天津等通商大埠率先成立商会,并制定了《商会简明章程》。1912年全国性商会组织成立。商会是所在地区的不同籍贯、不同行业的商人组成的新式商办团体。20世纪初,上海商务总会倡导大规模抵制洋货运动,多地商会参与了收回利权运动。商会还积极参加了清末的国会请愿运动以“尽立宪国民之义务”,部分商界的有识之士从支持立宪转向支持革命。五四运动期间,一些地区的商会领导商人罢市,抗议政府逮捕爱国学生,要求维护国家主权。总之,近代商会“登高一呼,众商皆应”,其影响力突破了经济领域而变得更加广泛和深远。

——摘编自伍继延《从“商帮”到“商会”》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明清时期浙江龙游商帮兴起的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代商会与传统商帮相比的新变化。

(3)根据材料二并结合所学知识,评价近代商会所作的救国努力。

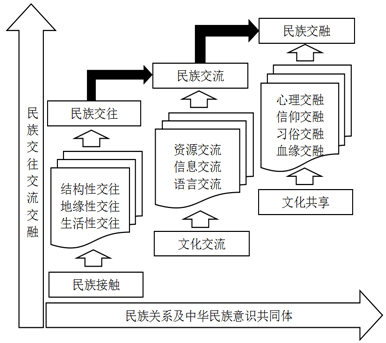

材料 自古以来,我国各民族之间保持着密切联系;民族交往交流交融是主流。下图是学者绘制的民族交往交流交融分级图。

——摘编自李静、于晋海:《民族交往交流交融及其心理机制研究》

结合中国古代史的相关知识,紧扣图中所示的一个或多个逻辑线索,拟定一个论题,并予以阐释。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严谨,表述清晰。)

材料一 转型时期西欧商人资本从安特卫普——热那亚——阿姆斯特丹,最后流向伦敦的这一过程,是商人资本逐渐从发展、兴旺和衰落,最后从属于产业资本的过程,也是西欧经济重心转移的过程,加快了西欧资本主义经济体的形成和发展。随着英国军舰在各大洋上游戈,英国商业资本家逐渐在世界各地建立自己的工场、种植园,在世界各地收获自己的利益果实。在保护成本内部化、生产成本内部化的战略下,英国商业资本从商业和生产上,将亚洲、非洲、欧洲和美洲有机地连成一体,让亚非拉欧成为英国商业体系和生产体系中不可或缺的一部分,这种联系越到后来越紧密。英国商业资本对世界经济整合作用的加强,反过来,无疑又加快了工业革命的进行。

——摘编自罗翠芳《商人资本国际流动与近代西欧社会经济转型》

材料二 最早与中国商人发生联系的西方商业组织是英国东印度公司之类的特许公司。就官方垄断的参与者而言,投资资金是在商业而不是制造业中聚积、分配。十八世纪在澳门与广东之间从事运营的西方商人以及中国商人会从书面契约中详尽记载中西联合商业风险活动。由于各自政府在特定领域授予他们的贸易特权,两个群体空前繁盛。中国的近代新式商业在第一次鸦片战争后,随着中国与西方国家贸易的往来即已开始产生。近代中国新式商业的产生不仅早于工业,而且发展程度要比工业完善,经济实力也比工业雄厚。据估计,1894年中国近代商业资本与工业资本的比例约是9:1,1920年是3:1,商业资本在产业机构中所占比重过大。

——摘编自【美】曾小萍《近代中国早期的公司》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析西欧近代早期商业发展的特点及其主要因素。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代中国商业发展相较于西欧近代早期的主要不同之处并简述其影响。

材料一 1951年春,中央财政经济委员会等部门根据“三年准备,十年计划经济建设”的部署,着手试编第一个五年计划。在苏联政府的帮助下,采取边制定、边执行的办法,经过多次修改,1955年,中国共产党全国代表会议原则通过,第一届全国人民代表大会第二次会议正式审议并通过了《中华人民共和国发展国民经济的第一个五年计划(1953~1957)》,计划中规定优先发展重工业和相应地发展农业、轻工业;轻、重工业的投资比例为1︰7.3;大中型工业建设项目的53%分布在内地,222个项目分布在东北和沿海城市,合理地利用原有工业基础。

——摘编自《中国共产党历史》等

材料二 1996年,经中共中央建议,八届全国人大四次会议审议并通过了《关于国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》。纲要提出指导国民经济和社会发展的方针,更多关注经济发展的主要任务和战略布局、改革开放的主要任务和部署、社会发展的主要任务和基本政策等宏观经济问题;纲要要求,到2000年实现人均国民生产总值比1980年翻两番,基本消除贫困现象,人民生活达到小康水平,加快现代企业制度建设,初步建立社会主义市场经济体系;到2010年实现国民生产总值比2000年翻一番,使人民的小康生活更加宽裕,形成比较完善的社会主义市场经济体制,经过十五年的努力,使中国的社会生产力、综合国力、人民生活水平再上一个大的台阶,为下个世纪中叶实现第三步战略目标,基本实现现代化,开创新的局面。

——摘编自《中国改革开放30年》等

(1)根据材料一并结合所学内容,简要归纳“一五”计划制定的历史背景及其意义。(2)比较材料一、二并结合所学内容,指出两个有关五年计划的文件在主要内容上的不同,并略述从中得到的启示。