材料一 国际格局是世界上主要力量或力量中心之间的力量对比和相互之间的相对稳定的结构和态势。国际格局以国家实力为基础,反映国家在国际社会中为追求国家利益而展开的冲突与合作关系;具有明显轮廓并对世界发展起重要影响的近现代国际格局逐步形成,第一次是17世纪40年代经历了欧洲30年战争后形成的“威斯特伐里亚格局”;第二次是1815年维也纳会议后形成的英俄普奥法多极格局,五极力量此消彼长,构成均势;第三次是一战后形成的凡尔赛一华盛顿体系下的国际格局,这次的多极格局结构充满矛盾因而非常脆弱、短暂;第四次是二战后的雅尔塔格局,其以美苏两大超级大国为中心。这四次国际格局的转换都是在大规模战争之后,通过战胜国召开会议,是其意志妥协的产物。

——陈小曼杨佳佳《国际法在构建国际秩序中的作用》

材料二 在以往的几次国际格局的演变中,国际法主要体现为国家协议的形式,其对国际秩序构建的作用主要体现在每次格局交替时和既有的国际格局出现危机预兆时,作为大国维持自己既得利益并保障其将来的利益的工具,是大国意志妥协的产物,并不能反映国际社会大多数国家的意愿,以此为基础所建立的旧的国际秩序是不合理的国际秩序。但我们不能否认的是,国际法作为构建国际秩序的基础已经被国际上大多数国家所认可,通过国际法可以将国际社会各国对于构建国际社会政治经济秩序的意志以文字的形式记载下来,并辅之以相关保障措施。

——陈小曼杨佳佳《国际法在构建国际秩序中的作用》

(1)结合所学,从材料一的四个国际关系格局中任选其一进行评析。(2)结合所学,列举一项二战后签订的国际法事例;并谈谈你对国际政治经济新秩序的构想。

材料 1919年12月,实业家穆藕初创办的上海厚生纱厂准备添雇工人千余名,其中50名女工计划在湖南招募。1920年1月,纱厂在湖南《大公报》等处刊登招工简章。与长沙同工种工人相比,该厂提供的待遇更为优厚。截止日未到,便有一百余人报名,最后64人成行。

招工简章引起湖南知识分子高度关注。他们在报上质问,为什么从上海跑到长沙来招募女工?女工每日须工作12小时,最后能剩下多少自由支配的时间?日夜轮班怎么可能不损害身体健康?以上海的物价,每月8元工资怎么够用?他们还认为,女工入厂要家长署名加铺保,三年契约,统统等于漠视自由人权。

对上述质疑,穆藕初刊文表示,厚生纱厂给湖南女工的工资中规中矩,对其工作环境已尽最大努力加以改善。他批评湖南知识分子不知道中西发展水平的巨大差距,不了解当下中国工人的教育程度、工作能力、职业道德尚弱于西方,不明白中国大多数社会阶层的生活水平还不及工人等。他讥讽这些知识分子以“泰西之糟粕”来拯救中国等于“自杀主义”。

穆藕初的回应引发了沪湘知识分子新一轮批评。他们借助“劳动主义”“劳工神圣”与社会主义学说,批评资本家群体是“掠夺者”“剥削者”,并警告他们,如果固守“资本掠夺”,“那小的就是同盟罢工和息业,厉害一点就是俄国的榜样来了”。

在这场激烈的论争中,湖南女工近乎置身事外。妇女界代表张默君参观厚生纱厂后,称女工们“起居饮食,虽不如居家之适然,视彼江北苦工破屋不蔽风雨、薄粥不充饥肠者,固胜一筹矣”。

——改编自李国芳《一九二○年初上海厚生纱厂招募湖南女工争议》

根据材料,结合所学知识,对上海厚生纱厂招募湖南女工一事引发的争议进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰。)材料一 敦煌户籍残卷所见唐代均田户受田情况表

| 户籍年代 | 均田户数 | 受足户数 | 平均每户应受田亩数 | 平均每户未受田亩数 |

| 高宗时期 | 1 | 0 | 101.0 | 69.0 |

| 武则天时期 | 4 | 0 | 143.5 | 102.0 |

| 玄宗时期 | 32 | 2 | 148.7 | 106.6 |

| 代宗时期 | 11 | 2 | 149.3 | 89.8 |

注:唐代上柱国按规定受勋田3000亩,表中是排除了上柱国户后的数据。

——改编自王仲荦《隋唐五代史》

材料二 白居易的《赠友》描述了两税征钱导致钱重物轻而伤农的现象,“胡(何)为秋夏税,岁岁输铜钱。钱力日已重,农力日已弹”;表达了对租庸调法的认同,“庸必算丁口,租必计桑田。不求土所无,不强人所难。量入以为出,上足下亦安”,主张“复彼租庸法,令如贞观年”。柳宗元的《答元饶州论政理书》指出,两税法实行按户等征税,富人贿赂官吏求居下等以逃税,导致“贫者愈困饿死亡而莫之省,富者愈恣横侈泰而无所忌”。他认为要避免上述现象的出现,只有“舍其产而唯丁田之间”,即恢复以身丁为本的租庸调法。

——改编自付志宇《唐人诗文所见两税法变革补证》

(1)根据材料一,指出唐代均田制推行中存在的主要问题,并结合所学知识分析其原因。(2)根据材料,结合所学知识,评析白居易、柳宗元对唐代税制改革的看法。

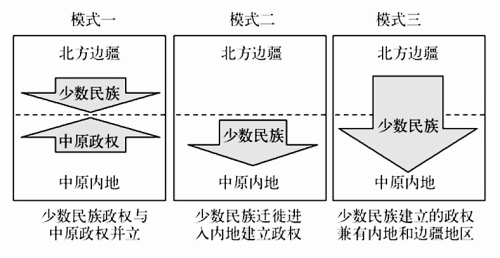

材料一 北方边疆少数民族建立的政权与中原内地关系的三种模式

注1:图中虚线为中原内地与北方边疆的地理人文分界。

注2:箭头中标注的“少数民族”不是泛指所有的少数民族,而是特指具体时期的具体民族,即“某某王朝时期的某某民族”。

材料二 契丹、女真等民族建立的王朝,跟汉唐时期些游牧民族建立的部落联盟制国家有了非常大的不同。一方面,他们并不是像之前倏忽兴废那样的一种体制,而是相对来说比较成熟了,在政治、经济、军事各个方面都可以和中原王朝相提并论;另一方面,他们不像十六国北朝、五代沙陀三王朝那样长期居处汉地,最终完全放弃草原故土,也有别于匈奴、突厥、漠北回鹘等草原游牧汗国。辽、金、蒙古把大片汉地纳入统辖之下,同时又始终将位于内陆亚洲的“祖宗根本之地”视为各自领土结构的重要部分以及族属、文化认同的珍贵资源。

——摘编自邓小南《忧患与繁荣:北族政权的兴衰》

(1)阅读材料一、二,结合所学,就模式一和模式二,各举出历史上的两个实例说明。

(2)阅读材料二,结合所学,评析模式三。

材料一

16世纪初到20世纪中期,伦敦长期以来被雾霾所笼罩,导致呼吸道疾病骤增。16世纪以来,木材市场的木炭价格几乎是煤炭的3倍,随着通货膨胀带来的经济压力,伦敦市民倾向于选择煤炭作为家庭燃料。1952年,面对伦敦烟雾事件,英国下令成立比佛委员会,负责调查成因。1956年,《清洁空气法》颁布,其中包括禁止排放黑烟,卫生部的努力和防治政策法规体系的建立对治污起到了重要作用。

——摘编自比佛委员会《比佛报告》等

材料二

改革开放以来,我国经济持续高速发展,但大气污染问题同时凸显,尤其是京津冀环渤海地区、长三角、珠三角等地区。2013年,京津冀环渤海地区大气污染尤为严重,所有城市PM2.5和PM10年均浓度全部超标。同年9月,国务院发布《大气污染防治行动计划(2013-2017年)》,按照该计划有关要求成立了京津冀及周边地区大气污染防治协作小组。2017年,环保部等相关部委及地方政府联合制定了《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》,明确治理主要任务为:以改善区域环境空气质量为核心,以减少重污染天气为重点,多措并举强化冬季大气污染防治,全面降低区域污染排放负荷。

——摘编自环保部(今中华人民共和国生态环境部)《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》等

某学者认为,工业化的不同是中英两国环境治理不同的主要原因。结合所学知识,概括中英两国工业化不同的具体原因,并评述该学者的观点。(要求:赞成该观点或另提出一个主要原因均可,并阐述理由。)秦至宋流放地简介

| 朝代 | 流放地点 |

| 秦汉 | 一是房陵、上庸(今属湖北)等“烟瘴之地”。主要囚禁被废黜的诸侯。二是西北边疆地区。流放地点从秦的河套平原逐步扩大到酒泉、敦煌等河西五郡。三是南海(今属广东)、合浦(今属广西)等新占领的地区 |

| 唐朝 | 8世纪中期以前,西域是政府安置流放犯人的主要地区。唐朝中后期,犯人一般被发往南方,例如许多文人、士大夫被贬谪到岭南、黔中及江南西道的僻远州郡,他们罪责越大,贬得越远 |

| 两宋 | 北宋初年,沿用五代旧制,仍以秦州(今属甘肃)、灵武(今属宁夏)等西北边缘诸郡作为流放地。庆历间,逐步形成“配隶重者沙门岛寨(山东蓬莱西北方向海中孤岛),其次岭表(岭南),其次三千里至邻州”的定制。南宋时期,沙门岛已归金朝所有,流放地点主要选择在南方,但流放地越来越向海南、雷州半岛推进 |

——据马新《论中国历史上的流放》等

根据材料并结合所学知识,选择“秦至宋流放地”问题的一个角度进行评述。(要求:观点明确、论证充分、表述成文、逻辑清晰)

材料一 15世纪末期起,一些来自人们刚刚知道的地方的“奇物”出现在欧洲,刺激了学者们的研究欲望和收藏家们的好奇心。与此同时,在思想解放浪潮冲击下,人类对自然的认识推进到一个新的阶段,初步形成了自然科学的分类和科学实验方法。

17世纪,一些思想家和科学家纷纷倡议建立博物馆,认为博物馆将会“达到教化民众的目的,成为发明家集结与交换心得的场所”。18世纪40年代起,英、法等国相继建立起自然史博物馆。当时的博物馆追求珍奇物品和标本的齐全,陈列繁杂。

——摘编自《博物馆的历史》

材料二 达尔文的《物种起源》发表后,博物馆的布展开始突出展品演化的时序和内在联系。博物馆的海量收藏品形成一个巨大资料库,为世界各国的学者展开研究提供了便利条件,并帮助他们解决了一些实际问题。

1820年,法国建立国立科学技术博物馆,以展示机器和制造技术为主,免费向公众开放。1909年,英国成立伦敦科学博物馆,接收了1851年、1876年两次世界博览会的一些机械展品,收藏了瓦特发明的蒸汽机和史蒂芬孙发明的机车等。来自不同地区的游客在各大博物馆参观,各博物馆之间的展品巡回展览也逐渐增多。

——摘编自《博物馆的变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括欧洲博物馆建立的历史背景。(2)根据材料一、二,并结合所学知识,评述在欧洲历史发展中博物馆所发挥的作用。

材料 资政院论驳上谕风潮

1910年9月,议会准备机构资政院(仿照西方的法规体制设立的中央谘议机关,议员分皇帝亲选、民选各100名)正式成立。清廷希望“为朝廷竭协赞之忠”的资政院议员,以一种“半在朝”的政治身份与朝廷站在一起。

11月4日,清廷颁谕缩短预备立宪年限,定于宣统五年(1913年)召开国会,并专横声称:“年限一经宣布,万不能再议更张”。资政院议员虽不敢对上谕正面发难,但采取了曲解的办法:“我皇上,我监国摄政王的本意,并不是必要到宣统五年始开国会……不过因皇上方在冲龄,监国摄政王不能自作主张,所以交付廷议以取决之。”进而进一步鼓动大家继续请愿再次缩,改预备立宪的年限。

11月9日,又出现了议论上谕的风潮。这天,议长宣读了一道上谕,对资政院核议湘抚与省咨议局关于发行公债一事争议的具奏,只是轻描淡写地说湘抚此举“系属疏漏”,既未给其以任何处分,也未提及发行公债应交或补交省咨议局议决。对此,议员们惊诧异常,他们愤然指出“立宪国精神,全在法律。督抚违背法律而不予处分,则资政院可以不必设……宪亦可以不立”,诘问清廷到底“要立宪不要立宪”。

一波未平,一波又起。11月22日,议长宣读了命将资政院议决的云南盐斤加价具奏案交督办政务处,将议决的广西巡警学堂具奏案交民政部分别查核的上谕:议员们认为这不但否定了资政院的议决权,而且无异于宣布以上两个行政部门为资政院的上级机关。因而骤起轩然大波,不少议员开始对上谕含沙射影,旁敲侧击。

——摘编自王开玺《晚清论驳上谕风潮述论》

根据材料并结合所学知识,对“资政院论驳上谕风潮”进行评述。(要求:观点明确、论证充分、逻辑清晰)