材料一 中国古代有丰富的劳动正义思想,如保障“制民之产”,落实土地“均”“正”,践行“薄其税敛”,重视按“劳”各得其分,尝试“与民分货”,倡导“取于民有制”。保障“制民之产”是抓住了保障劳动正义的根本;落实土地“均”“正”是践行劳动正义的基础;践行“薄其税敛”是落实劳动正义的重要举措;重视按“劳”各得其分是实践劳动正义的中心环节;尝试“与民分货”是推进劳动正义的必要补充;倡导“取于民有制”是改善劳动正义的重要措施

——摘编自刘伟雄、李连根《中国古代劳动正义思想及其现代启示》

材料二 进入阶级社会后,尤其是前现代社会,相比神话英雄、宗教人物、王公贵胄,出现在艺术作品上的劳动者的形象相对稀少了很多。直到16世纪,在商业发达的北欧,一些画家不吝创作以劳动者为主的绘画作品,这些作品中,劳动者质朴、快乐的形象中不失愚笨的一面,这是因为当时的艺术家“对乡村农家的态度与莎士比亚相似,习惯拿乡下佬开心”。到19世纪中期,现实主义明确把劳动者当作主要描绘的对象,创作了很多传世的经典作品。如古斯塔夫·库尔贝1849年创作的《碎石工》、米勒1857年创作的《拾麦穗》等,这些作品不仅体现了广大劳动者艰苦的劳作状态和艰辛的生活情景,实际上更是对当时社会制度的批评和拷问。

——摘编自郭广林《浅议近现代绘画与摄影里的劳动者形象》

材料三 新中国成立70多年来,我国工人阶级和广大劳动者在社会主义革命、建设、改革的伟大事业中用勤劳和汗水、智慧和创造,营造了劳动光荣、知识崇高、人才宝贵的社会风尚,谱写了气壮山河的壮丽篇章,涌现出大批劳动模范和鼓舞人心的劳模精神。在新时代,应重温劳模精神的丰富内涵,继续大力弘扬劳模精神。

——摘编自储新宇《弘扬伟大劳模精神铸就新的历史伟业》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国古代劳动正义思想的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代西方艺术界对劳动人民态度的演变趋势并分析其原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出新时代大力弘扬劳模精神的伟大意义。

2 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一阁臣至仁宣,以部院职、兼公狐衔地位骤显。也以票拟之预政形式,在明最高行政权力运行过程中之裁决权、执行权间构成一个中介程序。仁宣以来,阁臣多进士资格,翰林起身,识达大体,谙熟政令。且综理庶务,少搀杂各部门本位之偏狭,平章政事,更能拿出较为公允贴切之意见,其缓冲君主个人意志与国家机构职能之对立,调整国家机器合理运行之作用是显而易见的。

——姜德成《明代内阁制浅议》

材料二威廉统治末年,内阁成员的相对固定化以及内阁会议召开的惯常化,促使内阁完成了从私密状态向公开状态的转变,笼罩于其上的神秘面纱被慢慢揭去了。与此同时,内阁也逐渐完成了从君主御用咨询决策机构向国家最高决策和行政机构的过渡。内阁的公开化、正式化以及内阁与议会、政党的关联,使得内阁的合法性逐渐增强,人们对于内阁的认可程度越来越高。此时,一个与内阁有关的新术语,即“政府”开始出现。议会辩论中,“新政府”“上届政府”“现任政府”等常被议员们提及。而这里所谓的“政府”,实际上就是“内阁”,二者之间几乎可以通用。由此表明,内阁已开始取代枢密院而转化为实际上的中央政府机构,在罗威尔看来这是过去两百年间“文明世界所发生的行政机构的重大改革之一”。

——刘金源《论近代英国内阁制的形成》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明朝内阁阁臣的特点和内阁对明代政治建设的意义。

(2)根据材料二,概括威廉统治末期英国内阁发生的变化。并比较明代内阁和英国内阁在行政权力方面有何不同。

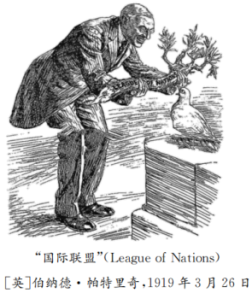

材料一:靠《凡尔赛和约》来维系的整个国际体系、国际秩序是建立在火山上的……

——摘编自列宁《在莫斯科省的县、乡、村执行委员会主席会议上的讲话》

材料二:

材料

1038年12月,宋仁宗发现元昊称帝,“甲戌,禁止边境人民与元昊贸易”。在此之前,宋夏之间设立榷场和市等交易场所为双边贸易所用,贡使贸易也是宋夏之间合法贸易的一种惯常形式。西夏的输出物品有牛、羊、驼、马、青盐等,宋的输出物品为帛、罗、绮等,其中茶为大宗输出产品。双方对于输出产品都有严格的控制,对于禁止私自输出的物品也有严格的规定。然而,“累戒河东、陕西诸路经略司,禁止边民与西贼交市,颇闻禁令不行”。边民“肆意往来,所在无复禁止”。走私贸易在宋夏边境屡见不鲜,尤其是官商勾结,抑或是官员自己私自贩运,直至宋夏和谈,解除禁止榷场的规定。茶马贸易是宋夏经济的代表,它是双边对于自我商品缺少的认知和行为。而宋夏的和平共处、互相牵制很大程度上就是因为这个因素,它牵绊住了宋夏战争的脚步,从而维持稳定的现状。

——摘编自张帆《仁宗朝宋夏战争之下的茶马贸易》

(1)概括宋仁宗时期宋夏贸易的变化,并简析宋夏贸易的原因。(2)从政治、经济、社会生活等方面任选一个角度,围绕“边境贸易对宋夏关系的影响”展开简要论述。(要求:史论结合,论证充分,表述清晰。)

材料 两宋时期,人才辈出,群才璀璨。如谏官方面有唐介、包拯、吕诲云诸人名垂青史;武将方面有狄青、岳飞、韩琦诸人扬名异域;文学方面,有奉旨填词的柳永,有秾丽别致的“闲愁词人”晏殊,名列唐宋八大家的苏洵、苏轼、苏辙、欧阳修、曾巩、王安石;史家方面有刘恕、曾公亮、宋祁、司马光这些大手笔;书法方面有黄庭坚、蔡襄等一班字若珠玑的大家;在哲学上有程颐、程颢、朱熹、陆九渊重振儒学;在书法艺术方面有黄庭坚、蔡襄,将宋意发挥得淋漓尽致,至今学子犹受其艺术法乳熏陶。科技方面有大发明家毕升……

——摘编自《解码国学》

结合时代背景,围绕两宋时期“人才辈出”现象进行合理的解释。(要求:表述成文,解释完整;史论结合;逻辑严密,条理清晰。)材料一 战国百家学士呈现了浓厚的政治取向,其学说“务为治者也”。士人阶层及其文化传统的强大影响,使得中国传统官僚政治呈现为一种意识形态政治,与学术文化变迁建立了千丝万缕的联系。战国秦汉间的政治进展对应着各家学说的此起彼伏,堪称政治文化史上的奇观。秦以三晋法家指导政治,文吏成为秦王朝的主要行政承担者,儒生则惨遭“焚书坑儒”的打击。汉初以功臣及其子弟占据要津,但具体政务依然委以文法吏。即使武帝之后,儒家独尊,形成了“学者兼为官僚”的“士大夫政治”,文法吏仍高踞政坛。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

材料二 中国传统政治文化中的求变因素,集中于建构灵巧而有实效的治国之术。中国近代政治文化变迁的重要表征就是对国家政治宏观架构的重新思考。晚清的这种政治思维的出现是对中国近代政治危机进行全方位思考的必然结果。一旦把近代中国的政治体系放进整个世界文明中去考察,就会发现国家的衰败在一定程度上乃是因制度的僵化而引发的。中国几千年来的帝国体制演化到近代,由于自身内部的机制趋于老化以及外力侵蚀,已难以应付制度败坏的困境,新的帝国在旧的废墟上重新建构的可能性几乎丧失殆尽。当传统的政治演化机制面临几乎不可克服的困境时,人们只能到旧制度以外的文化视野中去寻求破解的办法。

——摘编自梁波《中国近代政治文化的变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析战国至秦汉时期政治文化发展的特点。

(2)根据材料二,指出近代中国政治文化变迁的主要表现,并结合所学知识简析其原因。

(3)根据上述材料并结合所学,谈谈你对政治文化变迁的认识。

把我国各民族维系于一个统一的大家庭中而世代传承,是有着无数条纽带的:中国共产党认识到中华民族多元一体格局的形成有着无数的纽带,如“自成一体的地理单元是先天条件”“大一统的政治理念和政治格局是政治纽带”“多元一体的中华文化是精神纽带”“相互依赖的经济关系是经济纽带”“救亡图存的共同历史是命运纽带”。也就是说,中华民族由“多元”凝聚为“一体”,是源于各民族追求团结统一的内生动力、文化上的兼收并蓄、经济上的相互依存和情感上的相互亲近,这是中国共产党关于中华民族共同体的科学认知。

——摘编自赵刚:《中国共产党中华民族观百年形成和发展的历史逻辑》

从材料中任意选取一个中华民族多元一体格局形成的纽带,并运用中国史知识进行阐述。(要求:观点明确且能解读所选中华民族多元一体格局形成的纽带内涵,史论结合,逻辑清晰,结论须体现时代价值)材料一 在19世纪初,围绕“如何解释中国,英国人该如何和中国人做生意”这一问题,英国“自由贸易派”认为:十三行不怎么热衷进口西方商品,不代表中国市场对西方商品完全不感兴趣,因为在正式贸易以外,还存在大量的走私贸易;中国人实际上是和英国人一样喜欢经商;清朝政府恐惧汉族人与外国交流,妨碍清朝人进一步接受西方产品的就是清朝官方的法令和制度;从历史上来看,沙皇俄国打通与清朝之间的贸易大门,靠的是展示武力而后谈判。所以要促使清朝改变贸易政策,最好的办法是强硬手段。

——摘编自《马克思恩格斯选集》

材料二 20世纪七八十年代,美国先后通过了《1974年贸易改革法》《1979年贸易协定法》《综合贸易和竞争力法》(1988年),宣布美国的贸易政策由“自由贸易”逐渐转变为“公平贸易”。这些法案赋予总统以动用各种手段来反对“非公平贸易”的权力,包括因贸易逆差问题、劳工权利问题、知识产权、环境保护等原因向其他国家发起报复性贸易制裁。在具体适用层面表现为,美国指认他国“不公平贸易行为”如何侵害本国利益,并据此附以相应“救济”措施。与此同时,当美国的贸易政策与国际法冲突时,美国政府公然声明法律冲突之下以美国国内法为准。对“公平贸易”政策的青睐逐渐超越党争,在美国高层政客中达成共识。

——摘编自朱洁《美国的“公平”贸易,真的公平吗?》等

(1)根据材料一并结合所学,评析这一时期英国“自由贸易派”的观点。(2)根据材料二并结合所学,分析20世纪七八十年代美国调整贸易政策的背景,并谈谈你对美国“公平贸易”政策的认识。

材料一 蒙古三次西征以后,蒙古统治者挟持军事上的胜利,将大批被征服者迁徙到东方。其中人数最多的是回回人,这些回回人原是居住在葱岭以西、黑海以东,信仰伊斯兰教的各族人民,迁入中国后从事手工业、农业和充当职业军人,担任传教士,或者依靠贸易为生,少数人在中国当了官。另有一些从唐宋以来就频繁地出入沿海港口、经营对外贸易的阿拉伯人,和当地民族居民通婚,产生了“土生蕃客”的侨民世家。回回人东迁以后,这些穆斯林侨民也加入回回这个队伍中。从那时起,在中国便逐渐形成了一个以信仰伊斯兰教为特点的,使用汉语而又具有学习阿拉伯文化和波斯文化的历史传统的回回民族。

——摘编自沈福伟《中西文化交流史》

材料二 2019年全球移民数量2.72亿人,2020年的数据为2.81亿人。欧洲占国际移民总数的比例达30.9%,亚洲30.5%,北美20.9%、非洲9%。2020年,65%的国际移民居住在高收入国家,31%的移民居住在中等收入国家,尤其是中等偏上收入国家,居住在低收入国家的仅占4%。约占78%的国际移民处于15岁至64岁的劳动年龄。截止2021年底,全球因迫害、冲突、暴力以及违反人权等导致的被迫移民人数再创新高,总数达8930万人。

——摘编自陈积敏《当前国际移民的新动向及其启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析回回族形成的影响因素,并指出其对中华民族发展的意义。(2)根据材料二并结合所学知识,概括当前国际移民的特点。

材料一 华夏服饰传承发展了数千年,形成了多样的服饰风格和丰富的服饰文化。春秋时期的深衣、汉代的曲裾和直裾、唐代的襦裙、宋代的圆领袍衫、明代的比甲等,展现了华夏服饰的美观大方与纷繁多彩。将华美的形式与威严的礼仪融为一体,是华夏服饰的一大特色。古代统治者将服饰视为一种礼仪、礼制,通过服饰的不同来区分尊卑,划分等级。长期以来,华夏服饰被人们视为道德的重要载体,表达着人的情感,传达着道德的规范和内涵。通过服饰与天地相和合,从而带来福瑞和平安,是古人美好的愿望,也是古人的一种习俗、文化和信仰。

——摘编自《中国衣经》《服章之美与礼仪之大——华夏服饰中的儒家文化内涵》

材料二 “服妖”包含两个层面的含义:其一,对封建礼制中“服制”象征体系的背叛和挑战;其二,“服妖”为一种“妖风”“妖象”,可能对封建政治统治造成威胁。魏晋南北朝时期“服妖”现象多发,如最高统治阶层“好胡”之风,在很大程度上助推了社会习俗、服饰习惯等方面的“胡化”。唐代时出现“时世妆”一词,到明清两代“时尚”“时髦”一类名词的出现,不仅仅是服饰冲破礼教拘束的例证,更是从深层次反映了人们在服饰生活上对时尚的憧憬和追求。明末,“服妖”现象发展到极致,出现僭礼的现象。

——摘编自周韦《从“服制”与“服妖”论中国古代服饰的社会功能》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代服饰文化的内涵。(2)根据材料二并结合所学知识,分析“服妖”现象出现的原因。