材料一 以西安为中心的西北区域不是“铁板”一块的均质化区域,不是文化落后、野蛮的地方,也不具有地理、文化与行政边界高度重合而形成的清晰“区域”。…… “西北”作为一个多中心互动的历史空间,长期被另一种视角遮蔽,只有超越“欧洲中心观”对“西北”— “边疆”、“野蛮”文化等级的偏见, “去边疆化”才能释放“中心”的意义,这有助于在“整体史”视角中进一步思考“中华民族共同性”,对于认识“丝绸之路经济带”背景下的新地缘区位观具有相当的重要性。

——摘编自黄达远《 “中亚”:被遗忘的游牧社会历史》

材料二 中国文明不仅远离亚欧大陆接壤地带的文明冲突,而且拥有平坦而富饶的平原,为汉族政权以农立国提供了足够的生存空间,也使中国长期维持了庞大的经济体与领先优势,对于外部资源的获得不那么必需与迫切,相应商业、牧业在文明体系中的地位便成为附属,对外扩张的经济驱动主要是农业动力,由此可将其边疆开拓的历史特征概括为“农业边疆”。……因此,中国古代中原王朝在疆域经营上,呈现了“有节制的扩张”的特征,在边疆扩张中,坚持“内政优先”的政治立场,一旦边疆开拓影响到内政稳定,便会呈现向内收缩的历史选择。

——摘编自赵现海《世界近代史的起点与明代中国的历史分流》

材料三 太祖即位之初,定赋役法,一以黄册为准。册有丁有田,丁有役,田有租。……嘉靖二年,御史黎贯言: “国初夏秋二税,麦四百七十馀万石,今少九万;米二千四百七十馀万石,今少二百五十馀万。而宗室之蕃,官吏之冗,内官之众,军士之增,悉取给其中。赋入则日损,支费则日加。请核祖宗赋额及经费多寡之数,一区画,则知赋入有限,而浮费不容不节矣。” ……隆(庆)万(历)之世,增额既如故,又多无艺之征,逋粮愈多,规避亦益巧。已解而愆限或至十馀年,未徵而报收,一县有至十万者。

——摘编自《明史·卷七十八》

(1)根据材料一并结合所学,概述西汉政府对“西北区域”采取“去边疆化”的措施及其意义。

(2)根据材料二,概括古代中原王朝在疆域经营上“有节制的扩张”的原因,结合所学,写出明朝政府坚持“内政优先”在西藏地区的做法。

(3)根据材料三并结合所学,分析明太祖即位之初“一以黄册为准”的目的,并简述张居正应对材料三中所示困境的举措。

材料一 岛上(海地) 有约三万名自由之身的白人,还有人数约略相当的黑白混血儿和四十八万名奴隶。蔗糖使奴隶这种古老劳力和现代形式的工业资本主义结合在一块儿,甘蔗园或许是世上最早的现代工厂,它有一大批严守纪律的工人,园主常是不住在当地的法国资产阶级显赫人士,例如商人、银行家。法国大革命后,“人权宣言”与法国的殖民意向相冲突,岛上的矛盾情势随之引爆。巴黎的革命人士愿意将选举权扩大适用于海地的自由白人,乃至自由的黑白混血儿,却无意废除奴隶制,以免断掉法国岁入的一项主要来源。于是,海地的黑人雅各宾党决定自行解放,从而爆发世界上最早的现代民族解放战争之一。

材料二 经历百余年奴隶政权的严酷统治,这些得到自由之身的黑人决心放个长假。重返工作岗位后,他们不愿替甘蔗园卖命,反而展开土地改革,将大庄园分割成小块土地。同时,独立后的海地赫然发现自己基础设施贫乏,资本稀少,农民未受教育且无治理经验。占人口少数的黑白混血儿贵族兴起,他们剥削广大农民图利自己,国家却几乎停滞不前。贵族统治不稳时,美国出手相助(1915—1934年遭美国占领),以维持“稳定”。海地找不到可取代糖的产品,这处热带天堂变成悲惨贫困的落后地区。

——以上均摘编自[美]彭慕兰&史蒂文·托皮克《贸易打造的世界》

(1)据材料一,概括海地发生民族独立运动的背景,并结合所学知识指出海地独立的影响。(2)据材料二,指出海地独立后的发展状况,并结合所学知识简析导致“这处热带天堂变成悲惨贫困的落后地区”的主要原因。

材料一 宋代统治者提出“以文化成天下”,这得到宋代士绅的积极响应,他们常常通过蒙学读物等日常读物的传播。蒙学读物主要指在民间流传的训诲劝诫文献,如《三字经》、《百家姓》、《弟子规》等。这些读物因言简意赅、通俗易懂,为基层民众接受教育提供方便的同时,把上层人士的诸如等级伦理、社会道德等广泛地传递到民众之中,也加强了社会教化的力度和广度。

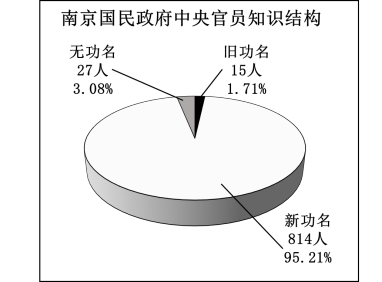

材料二 下面两张图分别是南京国民政府时期中央官员的知识结构与地缘分布。

注:无功名是指绿林、行伍、生意、学徒等出身的官员;旧功名是指拥有传统功名的官员;新功名是指具有新式教育背景的官员,包括国内新式学校毕业和有留学经历的官员。

| 籍贯 | 任中央官员人数 | 占中央官员总数的百分比 | 名次 |

| 浙江 | 131 | 13.77% | 1 |

| 广东 | 108 | 11.36% | 2 |

| 江苏 | 81 | 8.51% | 3 |

| 西藏 | 4 | 0.42% | 21 |

| 黑龙江 | 4 | 0.42% | 21 |

| 北京 | 2 | 0.21% | 22 |

(1)根据材料一结合所学,概括宋代日常读物繁盛的原因,并谈谈你对日常读物在宋代国家统治中扮演的角色的认识。

(2)提取材料二表格中南京国民政府中央官员组成结构的信息,结合所学予以说明。

材料一 (明清时期)在人口膨胀、耕地紧张、赋税繁重的背景下,江南农民只有通过调整种植结构来寻求出路。原来用以种植粮食的耕地,改种了棉花、桑树等经济作物;原先的副业—纺织业成了人们的主业;原来的重要粮食产区江南地区,开始在粮食上依赖湖广地区的供应。农业结构的调整和纺织业的兴起、粮食贸易的频繁,终于成就了江南工商业市镇的兴起。江南地区产业结构的变化,最集中地体现为棉纺业和丝织业的发展,而棉纺业和丝织业专业市镇也占江南市镇的绝大多数。在南方个别地方,出现“机户出资,机工出力,相依为命久已”的景象。

——摘编自卜宪群《中国通史》

材料二 中国的封建专制皇权则恰恰相反,实行的是“重农抑商”政策,统治者对世界形势懵然不知,当葡萄牙人进入澳门时,他们仍处之泰然,丝毫没有感到这是处于重大转折中的西方殖民力量伸入东方繁荣第一个触角。中国的私人海外贸易既然得不到政府的保护而未能充分发展,也就不能通过海外贸易而积累足够的货币资本,促进资本主义萌芽的成长。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史·近代史编》

(1)根据材料一概括明清时期经济发展的新变化。(2)依据材料二并结合所学,分析明清经济无法向近代转型的原因。

材料一 20世纪50年代中期,我国爱情图书出版相当普遍,据统计,1954—1957年我国出版的爱情图书共有63种。从出版社的性质来看,1954—1957出版爱情图书的出版社既有人民文学出版社、中国青年出版社、作家出版社和中国青年出版社这样的中央一级的国营出版社,也有各省市的国营出版社,还有一批私营或公私合营性质的出版社。从出版的地域来看,这一时期出版爱情图书最多的地区是北京市,其次是上海市,然后是陕西省和天津市,山西、山东、河南、辽宁、江苏、四川,而贵州与新疆这样的偏远地区也出版了爱情图书。这一时期出版的爱情图书,印数比较大,不少成为畅销书。据统计,新中国十七年出版的印刷10万册以上的爱情图书有23种。其中,出版于新中国成立至1953年4就有11种,出版于1958年至“文革”发生前的有2种,而出版于1954至1957年的10种,约占总数的43.5%。整体而言,20世纪50年代中期出版的爱情图书主要是服务于工、农、兵的通俗戏剧、短篇小说集和思想修养性、知识性普及读物。

——摘编自易图强、朱新理《20世纪50年代中期爱情图书出版传播热探析》

材料二 新中国建立后经过10年努力,科技期刊出版业已初步建立起一个良好的基础,确立了正确的编辑出版指导思想,出版质量显著提高,处于向更高层次发展之中。但1959年后,科技期刊出版进行了必要的调整和压缩,像全国各专门学会及中科院研究所等正在出版学刊都在这一时期停刊或休刊,1961年全国期刊种数减为410种,年总印数从1959年的五亿二千八百万册锐减到二亿三千二百万册。这是建国后科技期刊经历的第一次挫折。1963年后期科技期刊在缓慢中复刊,但60年代中后期,科技期刊出版业再次遭受到极其严重的摧残破坏,一度出现空白,这是建国后科技期刊经历的第二次挫折。

——摘编自朱联营《新中国科技期刊出版业的两次挫折》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪50年代中期我国爱情图书出版传播的特点,并分析这一时期出现爱情图书出版传播热的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括建国后我国科技期刊出版业遭受二次重大挫折的背景,并指出这些挫折造成的影响。

材料一 1756年,伏尔泰发表《风俗论》,将中国列为最古老的民族,并盛赞中国的高度文明与繁盛,得到欧洲启蒙哲人的广泛认同。魁奈则说:“中国人不区分道德和政治,在他们看来,良好的生活技艺即是良好的统治技术,所以伦理学和政治学合二为一。”雷诺多发现“哲学家在中国比在世界上任何国家都更有权力”,所以中国的政治具有一种“哲学王”色彩……这种“开明专制”可以避免政治的混乱和动荡,使政治制度更加稳定可靠。伏尔泰声称,中国的政府官员只有经过几次严格的考试才能被录用,很难想象有比它更好的政府。经过传教士与启蒙思想家的传播,“以学识孕育政府”成为法国社会的新理念。1791年,法国传统的封建等级制逐渐发展为专家治国的官僚政治。

——摘编自张慧《“中学西渐”推动近代法国政治变革》

材料二 “文化自觉”是指一个民族站在世界历史高度对其自身文化的理性思考和创造性发展,是对民族精神的自觉反思和提升。维新人士虽还没有明确提出“民族”的概念,但他们从“保国、保种、保教”的角度来宣传变法思想。20世纪初,国粹派认为,国学中具有民族独具的特质,是“激动种姓”、增加爱国情感的良药。他们还强调人类文化的多元平等,以此说明保持民族特性符合世界公理。章太炎则多次用精神文化、物质文化来概括中外文化,说明二者各有所长。抗日战争期间,中国人更为自觉地认同民族文化,重视文化的民族性。毛泽东在《新民主主义论》中说:“这种新民主主义的文化是民族的。它是反对帝国主义压迫,主张中华民族的尊严和独立的。”

——摘编自张昭军《近代中国的“文化自觉”》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括18世纪法国“中学西渐”的背景,并分析其对法国社会变革的影响。(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代中国文化自觉的内在要求,并分析其原因。

材料一

| 时期 | 史学成果举例 |

| 两汉时期 | 西汉司马迁著《史记》,首创纪传体通史体裁,提出“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的撰述宗旨,成为中国史学最为重要的思想传统。后人评论“这实在是一部组织严密、包罗万象、百科全书式的通史,也是在公元前二世纪全世界规模最大的一部通史”。东汉班固著《汉书》,开创了我国纪传体断代史体裁 |

| 辽宋夏金元时期 | 北宋司马光的《资治通鉴》、南宋郑樵的《通志》、元代马端临的《文献通考》三部体裁不同的通史著作,把中国古代的通史撰述推向高峰;元末修撰了宋、辽、金三史 |

| 明清时期(1840年前) | 李贽著《藏书》,以“与百千万人作对敌”的批判精神,写出“不与旧时公案同”的史学评论,并指出“人必有私而后其心乃见,若无私则无心矣”。清代章学诚提出“史德”论,史家修养体系更加完备 |

——摘编自《中国史学史》编写组《中国史学史》

材料二 李大钊作为中国马克思主义史学的奠基者之一、在阐释、传播唯物史观方面作出了重要贡献。1916年,李大钊曾撰写《民彝与政治》一文,认为人民的意志和力量在历史运动中起着决定的作用。后来,他还写了《庶民的胜利》《平民政治与工人政治》等文章。1919年,李大钊发表《我的马克思主义观》一文,指出“历史的唯物论者,既把种种社会现象不同的原因总约为经济的原因,更依社会学上竞争的法则,认许多组成历史明显的社会事实……各殊异阶级间团体竞争所表现的结果”。1920年,李大钊撰写《由经济上解释中国近代思想变动的原因》,指出“凡一时代,经济上若发生了变动,思想上也必发生变动。换句话说,就是经济的变动是思想变动的重要原因”。

——摘编自《中国史学史》编写组《中国史学史》

(1)阅读材料一,任选一个历史时期,概述该时期的史学成果;并分析其出现的历史背景。(2)依据材料二,概括李大钊阐释的唯物史观的基本观点。

(3)请运用李大钊阐释的唯物史观基本观点对中国近代新民主主义革命这一史事进行分析。

材料一 到16世纪60年代,经历了嘉靖年间倭寇骚扰沿海的大动乱时代之后,朝廷终于认识到,大海是闽人赖以生存的基础,在福建禁止海外贸易是不可能的。如许孚远说:“看得东南滨海之地,以贩海为生,由来已久,而闽为甚。闽之福、兴、泉、漳,襟山带海,田不足耕,非市舶无以助衣食。其民恬波涛而轻生死,亦其习使然,而漳为甚……当事者尝为厉禁。然急之而盗兴,盗兴而倭入,嘉靖之季,其祸蔓延,攻略诸省,荼毒生灵。”因此一些官员提出废除过时的海禁令,允许通商,以求化寇为民。隆庆元年(1567年),明朝政府在福建漳州月港开放海禁。这次开海在中国古代经济史和对外贸易史上占有重要地位,史称“隆庆开放”。史载隆庆初,仅月港一地,“所贸金钱,岁无虑数十万,公私并赖”,成效显著。

——摘编自冯之余《明代“隆庆开放”与海上贸易发展》

材料二 1843年制定的税则规定中国进口税实行低税率,西方商品进入中国的通商口岸几乎不存在任何关税及非关税壁垒。税务司更是掌握在打开中国大门的外国人手中,这极大地便利了外国商品的输入。西方人评论说:鸦片战争后,“没有任何事物防阻一个外国人……在上海开舱时,卸下一船棉花;或是设若该外国人无所忌惮的话,卸下一船鸦片,或是……将这批货载到西藏的边境,或经由运河到天津和北京,或总而言之到任何地方,同时沿途兜售”。

——摘编自荣宏庆、李玮《从历史考证五口通商对我国沿海经济的影响》

材料三 1979年7月,中共中央、国务院批转广东省委、福建省委的报告,确认两省对外经济活动实行特殊政策和灵活措施,先走一步,把经济尽快搞上去,同时决定在深圳、珠海划出部分地区试办出口特区。1980年5月,中共中央、国务院正式决定将“出口特区”定名为“经济特区”。同年8月,五届全国人大常委会第十五次会议批准广东、福建两省在深圳、珠海、汕头、厦门设置经济特区。

——摘编自中共中央党史和文献研究院《马克思主义中国化一百年大事记(1921—2021年)》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明朝“隆庆开放”的原因。(2)根据材料二、三并结合所学知识,从背景、目的、性质和影响四个方面说明五口通商与经济特区的不同。

材料一 明代财政收入

| 年份 | 米麦(万石) | 布(万匹) | 绢(万匹) | 宝钞(万锭) | 银(万两) |

| 1430 | 3979 | 20.5 | 94.1 | 7388.9 | 32.9 |

| 1552 | 2659 | 13.3 | 32.0 | 2414.4 | 243.3 |

| 1621 | 2780 | 12.9 | 20.6 | 8.1 | 755.2 |

——摘编自《明实录》

材料二 白银作为贵金属货币,并不等同于财富……中国输出的商品是以资源的高耗费为前提的,包括大量的劳动力资源和自然资源:而西方输出的是贵金属,这些贵金属是从殖民地掠夺而来的,西方人并没有为此支付应有的成本——没有为此耗费自己的生存资源。这意味着白银流入越多,中国民众赖以维持基本生存的资源流失越多,白银加剧了中国下层民众,特别是农民的贫困。

——摘编自李宪堂《白银在明清社会经济中生发的双重效应》

材料三 1933年美国宣布“白银国有令”而导致的国际银价暴涨,加之日本在华北进行侵略活动,大肆走私白银出口,导致中国的货币白银迅速外流。1935年11月,国民政府财政部公布公告宣布实施法币。统一以法币为支付所有以银币单位订立之债务,应准照面额于到期日以法币清偿之,所有银元持有人,应即将其缴存政府,照面额换领法币。

——摘编自王乔《近代中国货币法研究》

(1)根据材料一,概括明代财政收入的变化。结合所学,从明代改革的角度简述出现变化的原因。(2)根据材料二,指出白银流入中国的途径,并结合所学分析白银大量流入对中国社会产生的影响。

(3)根据材料三并结合所学,说明美国宣布“白银国有令”的背景。简述民国时期中国货币的变化。

唐代乡族势力与地方治理

材料一唐代许多村落是因姓氏得名。绝大多数的村落聚族而居。村落中的乡族势力,是乡村社会的领袖。乡族势力大致可以分为这样几类:一是具有文化背景的士人,二是具有仕宦背景的退职官吏。三是乡县胥吏。四是乡豪。唐代前期乡村社会中具有文化和仕宦背景的群体以士族为主体;唐代后期,逐渐由以科举为背景的乡村知识分子构成。……在不同的历史时期。乡里组织与宗族组织两者对乡村社会的影响力与控制力不尽相同。在唐前期,乡里组织控制社会的力量更强大一些。唐代后期。乡里组织对乡村社会的控制力有下降的趋势。以村落为背景的乡族势力亦在加强。此时的村落领袖一般为乡村富户,实力更强。

——李浩《论唐代乡族势力与乡村社会控制》

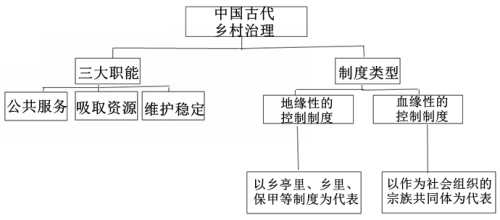

材料二

图1

图2

——图1、2据杜文玉《唐代乡族势力对地方政治的参与》等绘制

(1)根据材料一,指出唐代前后两个时期乡村治理发生的变化,并结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简评唐代乡族势力对乡村治理的参与。