材料一 19世纪60至90年代,为了挽救风雨飘摇的清王朝,李鸿章等一批封建官僚在“中学为体、西学为用”的思想指导下发起了洋务运动。19世纪末至20世纪初,以康有为、梁启超为代表的资产阶级维新派,掀起了维新变法运动。以孙中山、黄兴等为代表的资产阶级革命派,学习西方“共和制道路”,发动了武昌起义,最终于1912年建立了中华民国,结束了中国两千多年的封建君主专制。1917年,以宣传西方资本主义的民主、科学为核心的新文化运动兴起,而后期随着马克思主义传入中国,社会主义思想成为新思潮主流。

——摘编自刘仓有《简析近代中国向西方学习的历程》

材料二 20世纪初,为了挽救国家危亡、寻求中华民族复兴之路,早期中国共产党人经过艰辛探索与反复比较,最终选择了马克思主义。

——摘编自袁银传、兰国汝《早期中国共产党人选择马克思主义的背景、历程与启示》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代中国学习西方的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析早期中国共产党人选择马克思主义的原因及其意义。

材料一 《史记·商君列传》所说的:“令民为什伍,而相牧司连坐。”此举体现了国野制度崩溃,国人与野人界线泯灭的变化。

秦孝公用商鞅变法,“并诸小乡聚,集为大县,县一令,四十一县”。事在孝公十二年(前350年)。户籍相伍与集乡聚为县两事,是秦国地方行政制度的重大转折点。县既由基层的乡聚组成,乡聚以下又有什伍之组织,这样一来,就将过去血缘关系的氏族组织,改造成为从户开始经什伍到乡聚再到县的严密的地缘关系组织,形成了完全意义上的基层地方行政组织体系。从秦统一天下后将县的幅员定为“大率方百里”的原则看来,在商鞅集小乡聚为县时,必然也已有某种分划的原则。同时每一县都由国君任命的县令担任长官,也标志着官僚制的完善。

——摘编自周振鹤著《中国地方行政制度史》

材料二 北宋加强中央集权的措施,对解决藩镇跋扈,维护国家统一起了重要作用,在客观上也是有利于当时社会经济的发展。但是这些措施虽然解决了中央与地方藩镇的矛盾,却种下了“积贫积弱”的祸根。如实行兵将分离政策,带来了将帅无权,指挥不灵,以致军队战斗力削弱的弊端。虽然北宋政府豢养了百余万军队,却阻挡不住辽、西夏的袭扰。由于各级政府权力的分散,形成了叠床架屋的官僚机构,官吏众多,行政效率低……总之,北宋实行加强专制主义中央集权的措施,在一定时期起了巩固政权的作用,后来便逐渐走向反面了。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

材料三 行省制度适应了元朝疆域辽阔的特点,避免了中央与地方空档过大状况的出现。行省于地方事务,凡军、政、财权无所不统,与宋朝制度明显有异。这种情况很大程度上源于元朝特殊的民族征服背景。中央只有加重行省权力,才能够及时并有效地镇压反抗行动,同时也能对分封在边疆地区的诸王贵族进行节制。

——摘编自张岂之《中国历史·元明清卷》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析秦国地方行政制度有何重大变化。这对秦国加强统治有何意义?(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋代加强中央集权措施的影响。

(3)根据材料三、分析元朝实行行省制度的原因。

材料一 黔东北深山高寒地区水稻、小麦等粮食作物难以生长,山民的生存难以获得保障,明政府采取“移民就宽乡”政策,进一步加重了黔地的人口压力。明清时期,玉米、番薯、马铃薯等原产于美洲的高产作物相继传入我国,这些作物具有耐瘠、耐旱等特性,使贫瘠土地和高坡山地成为了可利用的耕地。山民们种植的高产作物或被加工为各种干粮以作备荒之用,或被加工磨制成可供食用的淀粉,或被制成喂养牲畜的饲料,在保障了日常的粮食需求后,山民也会余留部分用于在市场上进行买卖。

——摘编自李锦伟等《明清时期高产作物的引进对西南山区的影响—以黔东北地区为例》

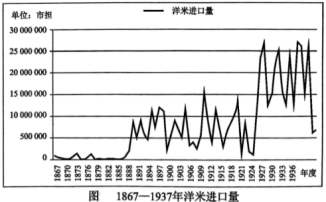

材料二

——摘编自王浩强《近代洋米进口与中国粮食安全的现实思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期高产作物引进中国的背景,并分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代中国洋米进口的主要特点,并分析其原因。

材料一 一组民族火柴业留下的商标——火花

材料二 资产阶级黄金时代的乌托邦在现代中国经济思想发展中占有特殊地位,它反映了那个时代转瞬即逝的现实:随着第一次世界大战而产生的,但却是没有前途的经济奇迹。

——摘自【美】费正清编《剑桥中华民国史》

(1)根据材料一中的火花内容,分析当时中国民族工业发展的背景。

(2)说明材料二中“黄金时代”的具体时间并分析其产生的原因。

(3)根据以上材料并结合所学知识,分析导致“那个时代转瞬即逝”的因素有哪些?

材料一 (明清时期)在人口膨胀、耕地紧张、赋税繁重的背景下,江南农民只有通过调整种植结构来寻求出路。原来用以种植粮食的耕地,改种了棉花、桑树等经济作物;原先的副业——纺织业成了人们的主业;原来的重要粮食产区江南地区,开始在粮食上依赖湖广地区的供应。农业结构的调整和纺织业的兴起、粮食贸易的频繁,终于成就了江南工商业市镇的兴起。江南地区产业结构的变化,最集中地体现为棉纺业和丝织业的发展,而棉纺业和丝织业专业市镇也占江南市镇的绝大多数。在南方个别地方,出现“机户出资,机工出力,相依为命久已”的景象。

——摘编自卜宪群《中国通史》

材料二 中国历来就是世界上最富裕,也是一个最肥沃、耕耘最得法、最勤奋而人口众多的国家……然而,马可·波罗在500多年前游历该国的记述,与今日旅行该国者所说几乎一模一样。可能远在当日之前,这个国家法律与组织系统能容许它聚集的财富已经到达最高程度。

——摘编自[英]亚当·斯密《国富论》(首次出版于1776年)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期经济发展的新变化。(2)根据材料二并结合所学知识,简要概括亚当·斯密认为当时中国经济存在什么现象?并分析出现这一现象的原因。

材料一 中国古代部分地区书院分布统计简表

今地区 | 唐代 | 五代 | 宋代 |

河北 | 3 | ||

河南 | 2 | 2 | 11 |

陕西 | 7 | 1 | |

江苏 | 29 | ||

浙江 | 5 | 159 | |

福建 | 6 | 1 | 85 |

江西 | 7 | 8 | 224 |

湖南 | 8 | 70 | |

广东 | 2 | 1 | 39 |

四川 | 6 | 31 |

——摘编自邓洪波《中国书院制度研究》

材料二

宋代书院的发展和兴盛不是偶然的,其发展有着深刻的历史背景。朱熹在《衡州石鼓书院记》一文中指出,由于唐末五代官学衰落,无暇顾及学校的修建,学生往往苦于没有地方求学,因而一批学者选择了创建书院这种教育组织形式,来满足当时学生读书求学的愿望。宋朝活字印刷术的发明,整个社会生产力的提高,都为书院的发展奠定了有力的物质基础。宋王朝建立以后,统治者采取“兴文教,抑武事”的政策,朝中要职甚至军务均由文官来掌控。为稳定宋朝统治,争取士人,宋朝统治者开始支持书院的发展,不断有赐书、赐额、赠田、赠屋的举动。

——摘编自张晓荣等《宋代书院发展的背景及其特性》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐宋时期书院发展的特征。(2)综合上述材料并结合所学知识,分析宋代书院兴盛的原因。

材料一 洋务运动时期,洋务派共创办各类学堂37所,其中外语学堂8所,专门技术学堂11所,军事技术学堂18所。从时间上看,19世纪70年代以前,洋务教育以办外语学堂为主,70年代以后,则出现技术、军事、医学、工程学、矿学、电学等学堂。甲午战争后,清政府创办的学堂已开始注意学堂的不同等级之分,如天津中西学堂、南洋公学,苏州、无锡等地出现的三等公学堂,一个较完整的学制系统已经形成。到1901年,逐渐出现了门类明确的小学、中学、大学堂和女塾。这一时期,清政府还创办了大量的农业类、商业类学堂,举凡工、商、农、桑、矿、声、医、化、光、电、格致各目均有学堂。

——摘编自张雪蓉《论洋务时期的教育建设》

材料二 1946年中国高等教育工科学生仅为18.9%,新中国成立时我国文盲率高达80%。面对这一状况,中共中央确定了新中国的教育事业是为工农服务的,是为生产建设服务的这一纲领。20世纪50年代初期,在教育经费异常短缺的背景下,工矿地区和大城市的教育要跟着生产发展的需要,发展快一点。1952年中国开始了第一次大规模的扫盲运动,1953年经中央人民政府批准,教育部正式编制颁发了全国教育建设计划,东北地区流行的《农民速成识字课本》采用的是像《三字经》一样的韵文体:“日月光,照四方,天上明,地下亮,毛主席,共产党,领导咱,有力量……”从1952年调整院系、设置专业一年多,高等教育部已组织高校教师译出以工科为主的苏联教学大纲700余种,分发各校应用。

——摘编自苏渭昌 雷克啸《中国教育制度通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括晚清教育发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出20世纪50年代中国教育发展与晚清教育的差异,并简析其原因。

材料一 春秋战国时期,社会生产力水平快速提高,农耕的情况发生了根本性的改变。集体生产的形式被逐渐打破,土地所有制也开始向私有化的方向发展,自给自足的小农经济出现。这一时期,各诸侯国为确保自身的生存及发展,就必须尽可能控制更多的人口壮大自己的军事力量。所以,各国在进行政治改革和制度建设过程中,带有集中化性质的户籍制度开始形成。

——摘编自张琳《行政学视阈下户籍制度产生原因透析》

材料二

①《史记》 (秦献公)十年,为户籍相伍。 |  ②里耶秦简户籍簿(秦朝) 释文为: “东成户人士五夫,妻大女子沙,子小女子泽若,子小女子伤。”东成,为里名。户人,指户主。士五、是身份称谓,指无爵或免爵者。女子,即女性。大、小,为课役身份的标志。夫、沙、泽若、伤,均为人名。 |

(2)阅读材料二,指出①②文献史料的类型,并说明它们的史学研究价值。

材料一 第二次国际产业浪潮发生在第二次世界大战之后,转移路径是从美国向日本和联邦德国转移,其时间主要在20世纪50年代至80年代。美国将国内钢铁、纺织这些劳动密集型产业转移到日本和原联邦德国,以应对第三次科技革命的大背景。美国国内只保留精密机械、精细化工、集成电路、家用电器和汽车技术等这些高附加值产业。美国之所以将部分国内产业转移日本和原联邦德国,一是自身国内产业结构的调整,二是冷战格局所决定:二战期间虽然日本和原联邦德国,给美国及其盟友带来比较大的伤害,但在冷战格局下日本和原联邦德国成为对抗苏维埃政权的有力法宝;另外,朝鲜战争引发的“特需经济”,也让美国加快了产业向日本转移的速度。

——摘编自张沙丽娜《国际产业转移背景下的中国企业国际化研究》

材料二 “一带一路”途经七十多个国家,覆盖全球64%的人口,沿线绝大多数国家和地区工业化水平较低。因此,中国有望借助“一带一路”战略通过国际产业的转入和转出,实现国内产业结构升级,同时优化沿线生产要素布局,实现区域内合理分工,不但推进国内发展和国际开放,而且对实现区域一体化、全球化有着重要意义。沿线国家大致可以分为产业结构较为发达的欧洲地区,资源丰富的中亚、西亚地区及蒙古,劳动力丰富的南亚、东南亚地区。发达的经济体往往拥有领先的技术和创新竞争力,包括德国的机械制造技术、化工技术等,英国的“八大技术和战略产业”,法国的核电技术、汽车制造等,意大利的军工、汽车制造等中国在相应方面也有较好的承接基础,有利于高端产业的引进。

——摘编自张理娟、张晓青等《中国与“一带一路”沿线国家的产业转移研究》

材料三 西方产业转移,把劳动与资本直接对抗的矛盾转嫁到发展中国家,而发展中国家仅仅获得十几年的工业增长,这些转移的资本、产业和技术接着就转化成增长背后的负债,紧接着就是产业资本全球化代价在发展中国家爆发。

——摘编自温铁军等《回看中国:20世纪末的“化危为机”与结构性制度变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析美国20世纪50年代至80年代产业转移的原因。(2)根据材料,比较二战后美国产业转移和中国“一带一路”下产业转移的不同之处。

(3)根据材料并结合所学知识,请你谈谈中国在产业转移和承接过程中如何提升危机应对能力。

材料一 魏晋时期时局动荡,远离朝政、逍遥自然成为士人的追求,他们赏识能够洞察世事的女性;对女子的评价也打破“三从四德”的标准,赏识知晓道义忠正廉洁的女性,以衡量君子德行的准则去评判女子;注重内在修养,明理善辩的女性得到了士人的赏识,一定程度上打破了“女子无才便是德”的观念。

——摘编自王阳《从<世说新语·贤媛>看魏晋士人的女性观》

材料二 盛唐女子在着装方面表现出了较为大胆的反传统意识,将开放性元素使用在服装之上,描绘着盛唐面貌。(一)女着男装。盛行于开元天宝年间,首先流行于宫中,后成为普通妇女的服饰。(二)胡服。北方游牧民族与中原交往甚多,丝绸之路上商队络绎不绝。在陕西昭陵唐墓出土的陶俑中,那些窄袖紧身、脚穿皮靴的妇女形象,就是唐代妇女崇尚胡服的真实写照。(三)袒露装。……(四)女着戎装。魏晋南北朝以来少数民族妇女尚武的习俗在这一时期仍得以流行,妇女特别喜欢穿戎装。

——摘编自何琳《从张萱<捣练图>看唐朝女子的着装》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括魏晋时期士人阶层的女性观,并分析其原因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出盛唐时期女性着装的特点,并分析其折射的社会背景。

(3)材料一、二的作者运用了哪些类型的一手史料进行研究?