材料一 魏晋南北朝时期,由于海运和造船业的发达,中外海上交通有了重大发展。从广州出发,沿马来半岛,经印度洋到达阿拉伯巴格达的海上中西航线已初步形成。这条被誉为“海上丝绸之路”的航线,有力促进了中外经济、文化的交流。这时期中国与外国的水陆交通、商贸、文化交流都超越了前代,并为以后隋唐时期中外关系的进一步发展奠定了良好的基础。

——摘编自詹子庆《中国古代历史上册》

材料二 宋代是海外贸易得到空前发展的时期。较之前代,宋代港口广泛分布于北起京东路、南至海南岛的广大区域,数量有了明显增长。当时的贸易范围已远至红海沿岸及非洲东海岸。不但进出口的商品种类增加,而且贸易额也有所扩大,一个海商一次贩运的货物价值高达数 十万贯。政府对海外贸易采取了鼓励支持的态度,“江海求利,以资国用”。

——摘编自杨宁一《历史学习新视野新知识》

材料三 罗马人在被征服地区建立行省,派总督进行统治,出现了高度繁荣的物质文明。生产工具与技术取得进步,北非、埃及、多瑙河地区和行省的谷物生产十分发达,成为帝国的粮仓。在法国南部与莱茵河畔,兴起了一些冶金、纺织、陶器与玻璃制作中心。一批城市兴起,其中罗马是最大的都市,拥有120万人口。帝国商业交往兴盛,以大城市为中心,以若干市镇为据点,借助便利的水陆交通,形成了一个联系密切的地中海区域商业交换网。罗马的商人常常到波罗的海沿岸与北欧、东欧,用精美的工艺品换取皮毛与木材及琥珀,在非洲内陆用铁器、纺织品、玻璃换取黄金、象牙与香料。在中亚、印度乃至中国,则主要通过丝绸之路用金银来购买中国的丝绸、印度的宝石与香料等。

——摘编自李世安、孟广林等著《世界文明史》

材料四 关于罗马与中国的外交联系,现在已知的只有非常零星的信息:根据中国的史料记录,公元166年,安敦皇帝(马可·奥勒留)派代表团来到中国,而在公元266年,一位名叫秦论的罗马商人抵达了皇帝孙权在南京的朝廷。但这些并不能说明什么问题。罗马帝国和中国的汉朝,古代世界这两个最伟大的帝国基本上是各行其道,几乎没有意识到对方的存在。

——摘编自【英】西蒙·普莱斯等著《古典欧洲的诞生——从特洛伊到奥古斯丁》

主题二 对海洋的探索和全球航路的建立材料五 海上格局指国家力量在海上的对比态势。16—17世纪,葡萄牙、西班牙、荷兰先后成为海上霸主。17世纪中后期,在与英国海战失利后,荷兰霸主地位被取代。18世纪至19世纪初,英国多次击败法国,维持了海上霸权。两次世界大战之间,美国海权崛起,英、美、法、日等海权国家并立。二战结束后,美国海军成为独一无二的海上力量。21世纪以来,“海上多极”趋势明显。

海上格局转换的焦点集中在两大方面:一是关于力量对比的竞争;二是关于海洋规则的博弈。西方国家强调“基于规则的国际秩序”,但在对海洋规则的理解上,各海洋强国存在严重的认识分歧。尤其在主权和安全理念方面,奉行霸权主义的美国与后发海洋国家中国、俄罗斯和印度等存在着较为尖锐的矛盾。国际秩序的建立或塑造离不开实力的支撑。

随着全球社会的发展,各海洋强国既需要在经济方面相互依存,又需要在全球治理上协调一致。由于海洋环境恶化、自然或人为灾害等全球性问题进一步发酵,人类正在迈入全方位认知、利用和保护海洋的新时代。

——摘编自胡波《从霸权更替到“多极制衡”》

主题三 工业革命与交通发展材料七 大工业……首次开创了世界历史,因为它使每个文明国家以及这些国家中的每一个人的需要的满足都依赖于整个世界,因为它消灭了以往自然形成的各国的孤立状态。

——《马克思恩格斯选集》第一卷

材料八 为什么世界历史应从1500年开始?……回答是,1500年以前,人类基本上生活在彼此隔绝的地区中。各种族集团实际上以完全与世隔绝的方式散居各地。直到1500年前后,各种族集团之间才第一次有了直接的交往。从那时起,它们才终于联系在一起,无论是南非的布须曼人、有教养的中国官吏,还是原始的巴塔哥尼亚人。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史·1500年以后的世界》

材料九 工业革命时期,便捷的交通所带来的“支出少且迅速得到供应的确定性”,迅速激起了一种积极的耕作精神,也使更大面积的农业种植成为可能,一些以前因为交通不便而没得到充分利用的荒地逐渐得到开垦。由于交通运输的发展,农业生产和市场有了更紧密的联系。英国农民已不再仅仅为了本地居民的消费而生产,而是越来越多地把农产品当作商品投入市场。于是许多农民成为商品生产者,交通运输的拓展大大扩展了农产品的交易范围。

——摘编自林国锦《1750-1830年英国交通变革及其影响初探》

材料十 唐胥铁路,是李鸿章为解决开平矿务公司的煤炭运输至海口的问题而下令修建的。铁路最先计划连接开平煤矿至北塘口,但清末的中国官府却视先进的蒸汽机车为怪物,尤其害怕它隆隆的震颤声惊动了距离唐山不远的东陵而竭力反对。为避开清朝顽固派的反对,李鸿章在筑路奏请中特别声明只修以骡马为牵引力的“快车马路”。铁路于1881年6月9日开工,同年11月9日竣工,全长9.7公里。铁路总工程师为英国人克劳德·金达,使用标准轨道,建造费用11万两白银。……1886年,开平铁路公司成立,首先从开平煤矿收购唐胥铁路,独立经营铁路业务,然后开始展筑铁路。唐胥铁路后来成为京山(山海关)铁路的一部分,1994年在唐山因京山铁路压煤改线而成为七滦铁路的一部分。

——摘编自李子明《晚清铁路发展史》

主题四 交通与社会变迁材料十一 1865—1916年是美国铁路发展的黄金时期。产业结构的变化,凸显了铁路运输的巨大优势,同时,政府通过赠予土地等优惠政策鼓励铁路发展。美国大陆铁路里程由1861年的3万英里增长到1916年的25.4万英里,铁路成为最重要的交通基础设施。1916年,美国铁路货运量占整个交通运输周转量的份额达到77%,而客运周转量则达到98%。

——摘编自孟祥春《美国铁路的历史沿革与管制变迁》

材料十二 建国初的铁路建设促使中央和地方、城市和农村联成一体,深度互融,进而维护和增强了国家的政治稳定;铁路作为国家经济建设的“脉搏”,在打破敌人封锁、开展城乡交流、攻坚克难的新中国社会主义现代化建设道路上,凸显了尤为重要的作用;纵横交错、四通八达的铁路运输网,使得战备需求下的军事运输能力得以提高,进一步巩固了我国的国防事业;铁路国际联运业务的开辟,打破了我国在政治上孤立无援的被动局面,促进了我国与周边国家的交融,强有力地推动了新中国的外交工作;人民铁路事业的积极发展,彻底改善了人民群众的生活。

——摘编自姜尧《中国共产党与建国初的铁路建设研究》

材料十三 在铁路出现之前,各城市有自己的时间,按照各自的经度确定。但在铁路形成网络,列车四通八达之后,时间的标准化就十分必要了。今天的美国人,或许很少有人知道,他们的时区是铁路需要保持准确计时的产物……虽然很多早期的乘客是为了做生意而乘火车,但铁路公司很快就高兴地发现,休闲旅游能带来巨大的新市场。可以说铁路使得休闲大众化并把它变成大生意。

——摘编自克里斯蒂安·沃尔玛尔《铁路改变世界》

✱基础测评✱(1)根据材料一并结合所学知识,分析该时期“海上丝绸之路”发展的影响。

(2)根据材料二概括宋代海外贸易空前发展的表现,并结合所学知识简析其原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析罗马物质文明高度发达的原因。

(4)根据材料二并结合所学知识,指出秦汉王朝与罗马帝国交流的特点,并简要说明研究早期文明交流时应注意的问题。

(5)根据材料五,概括近代以来海上格局演变的特征。

(6)根据材料五并结合所学知识,简析影响海上格局变化的主要因素。

(7)材料七、八关于“世界历史”的开创(开始)提出了怎样不同的看法?

✱能力提升✱

(8)根据材料九,概述工业革命时期英国交通建设对农业生产的影响。

(9)根据材料十结合所学知识,指出唐胥铁路在中国铁路发展史上的地位。根据材料二,分析铁路建设对中国社会的影响。

(10)根据材料十一并结合所学,概括19世纪60年代后的半个世纪美国铁路迅速发展的原因。

(11)根据材料十二,分析新中国成立初期铁路建设所产生的影响,并结合所学指出历史上中国人自行设计和施工的第一条铁路。

✱历史纵横✱

(12)根据材料十三并结合所学,从社会生活的角度谈谈你对近代以来铁路发展的认识。

主题一新中国的法制建设

材料一 1954年的《中华人民共和国宪法》做为国家的根本大法,与《共同纲领》相比较……实现了由新民主主义的国家制度向社会主义类型的国家制度的新的飞跃。据统计,1949年9月至1954年8月,中央颁布的法律、法令、法规文件达530件,初步形成了一个包括宪法、行政组织法、刑法、婚姻家庭法、经济法、劳动和社会福利法、科教文化法、军事法、民族法等众多法律在内的法律体系。

——摘编自《1949~1954年的中国政治体制》

材料二 1954年9月中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次会议在北京举行。大会通过了《中华人民共和国宪法》。以下为宪法的内容(部分)

第一条中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主国家。

第二条中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

第四条中华人民共和国依靠国家机关和社会力量,通过社会主义工业化和社会主义改造,逐步消灭剥削制度,建立社会主义社会。

第二十一条中华人民共和国全国人民代表大会是最高国家权力机关。

材料三 改革开放以来,我国高度注重法制建设,已制定宪法和现行有效法律(截至2010年)共237件、行政法规690多件、地方性法规8600多件,保护改革开放和人民群众的基本利益。

——摘编自赵惜兵《中国特色社会主义法律体系发展历程的全景回顾》

材料四 改革开放30年来,在建设中国特色社会主义的伟大实践中,中国的法治建设取得了巨大成就。1999年,将“中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家”载入宪法。2004年,将“国家尊重和保障人权”载入宪法。包括公民的生存权、发展权及宪法和法律规定的公民基本政治、经济、社会、文化权利和宗教信仰自由,在立法、执法、司法等各个环节得到了更加充分的保障。在现行宪法基础上,制定并完善了一大批法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例,法律体系日趋完备,国家经济、政治、文化和社会生活的各个方面基本实现了有法可依。

——摘编自《中国的法治建设》

主题二社会主义精神文明建设

材料五 20世纪50年代末,鞍钢掀起了一场群众性的技术革新和技术革命运动,并形成了“两参一改三结合”的管理制度。1960年,毛泽东代中央起草批示,将这一制度称作“鞍钢宪法”,要求在工业战线加以推广。在新中国成立后十年的社会主义建设中,共产党领导下的中国工人阶级创造并积累了丰富的、有中国特色的企业管理经验和管理思想。据宋铁春回忆,“鞍钢宪法”诞生之前,广大基层的干部、技术人员和工人“对社会上盛行的长官意志……尤其对苏联式‘一长制'极为不满,迫切需要一种人性化、科学化、民主化的管理方式取而代之”。这使得“鞍钢宪法”的诞生带有了必然性。

——摘编自周勇《“鞍钢宪法”的历史考察》

材料六 新中国成立以来,伴随着东北工业基地建设发展起来的东北劳模及劳模精神,以其独特的方式对中国的政治、经济、文化、社会以及个人发展都产生了不可估量的影响力量。东北劳模身上体现的淡泊名利、全心全意为党和人民服务的浩然正气,对纠正东北地区领导干部的“四风”问题,形成风清气正的良好政治生态有重要作用。东北劳模以其实际行动和高尚品质激励和引领人们树立“劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽”的理念,并且成为影响和带动越来越多的人处理好各种社会关系,促进社会关系和谐健康的榜样。东北劳模作为榜样和人生标杆,身体力行地为普通劳动者指明了人生方向,并充分证明了“党和国家事业空间很大,只要有志气有闯劲,普通劳动者也可以在广阔的舞台上展示自己的人生价值。”

——摘编自李泽军《中华人民共和国建立以来东北工业劳模研究》

材料七

| 50年代初期 | 1950年“全国工农兵劳动模范代表会议”是建国以来的首届劳模大会,评选出的新中国第一代劳模主要是革命战争中已逝的英雄和烈士,以及在新中国建设过程中积极生产的先进工作者。 |

| 1956年开始 | 劳模评选开始从强调体力劳动转为强调技术创新和管理创新。这一时期的劳模人物中工人阶级占大多数,农民所占比例相对减少。 |

| 1978年至今 | 1982年,国家将奖励劳摹写入宪法。1989年后国务院规定基本每五年表彰一次全国劳模和先进工作者,一直延续至今。2005年第一次将进城务工人员及民营企业家列入评选范围,第一次将劳模人选在全国范围内进行公示。2018年在庆祝改革开放40周年大会上奖励了来自不同行业和国家的110位优秀代表。 |

——郭莹《建国以来中共劳模评选的历史演变》

材料八 1985年9月,中共中央在北京召开了全国代表大会,主题是审议《中共中央关于制定国民经济和社会发展第七个五年计划的建议》。为了给“七五”期间国民经济和社会发展提供精神保障,会议对忽视精神文明建设的现象提出了严肃的批评。会议强调,加强思想政治工作,深入进行爱国主义、集体主义、社会主义和共产主义思想教育,进行有理想、有道德、有文化、有纪律的教育,反对和抵制资产阶级自由化,反对和抵制资本主义、封建主义和其他腐朽思想的侵蚀,发扬奋发图强、致力四化的献身精神,这是保证我们的事业取得成功的最重要的思想条件和群众条件。针对党风和社会风气方面存在的问题,邓小平着重指出:当前的精神文明建设,首先要着眼于党风和社会风气的根本好转;端正党风是端正社会风气的关键;改善社会风气要从教育入手;要加强思想政治工作和思想政治工作队伍;思想文化教育要以社会效益为一切活动的唯一准则。

——摘编自郭德宏《中华人民共和国专题史稿(卷四)改革风云》

材料 九:“以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民……文化体制改革进一步深化,文化事业,文化产业持续健康发展,文艺创作日益繁荣,中华优秀传统文化广为弘扬,人民群众精神文化生活更加丰富多彩。文化走出去步伐加快,国际传播能力大幅提高,中华文化国际影响力进一步提升。”

——摘自《国家“十三五”时期文化改革发展纲要》

✱基础测评✱

(1)根据材料一并结合所学知识,指出新中国成立初期法制建设的特点,并分析中国加强法制建设的原因。

(2)根据材料二,指出《中华人民共和国宪法》确立的中华人民共和国的国家性质。结合所学,从制度建设的角度概括这次会议的成果。

(3)根据史料三,概括改革开放时期我国法律建设的基本特点。

(4)根据材料四,指出改革开放以来中国社会主义法制建设的新发展及其意义。

✱能力提升✱

(5)结合所学知识,列举一个改革开放后我国民主法治建设的典型事例,并谈谈你对民主法治建设的认识。

(6)根据材料五并结合所学知识,概括“鞍钢宪法”产生的原因。

(7)根据材料六并结合所学知识,概括东北工业劳模的当代价值。

(8)根据材料七并结合所学知识,概括20世纪五六十年代我国劳模评选的目的,并简析改革开放以来劳模评选制度变化的原因。

✱历史纵横✱

(9)根据材料八并结合所学知识,简析新中国成立以来精神文明建设的启示。

(10)依据材料九及所学知识,分析新时代精神文明建设的成就及意义。

史料 汉代“海上丝绸之路”雏形就已出现,魏晋而后,僧人“附产商舶”西行“求法”,成为佛教东传的重要方式。宋元时代指南针等远洋航行工具的使用,使海外贸易达到鼎盛。明朝前期,在郑和下西洋的背景下,出现了一批重要的航海著作,如《瀛涯胜览》《星槎胜览》《西洋番国志》等,记录海行见闻,反映当时东南亚、印度以及阿拉伯、东非等地的风土人情、山川形胜。明后期,郑若曾针对倭寇等问题,在《筹海图编》中明确提出“海防”的主张:“欲航行于大洋,必先战胜于大洋”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

根据史料,概括“海上丝绸之路”的开通对古代中国的价值。

材料一 文献记载,西周成王时。曾有迁宅洛邑一事。如《史记·周本纪》云:周公赞成周洛邑“此天下之中,四方入贡道里均”;《尚书大传》说:“周公摄政,一年救乱,二年克殷,三年践奄,四年建侯卫,五年营成周,六年制作礼乐,七年致政成王。”《3氏春我》等书也说成王营居于成周。而司马迁在《周本纪赞》中则认为当时成王仍都丰、镐,未迁洛邑。

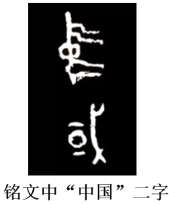

材料二 何尊是中国西周时期一个名叫何的西周宗室贵族所作的祭器,尊内底铸有镐文12行、122字铭文,铭文开属写到“唯王初堙(迁)宅于成周,复禀武王礼福自天。……”其中宅(居住)兹(这里)中国(天下之中)为“中国”一词最早的文字记载,该铭文记述的是成王继承武王遗志,管建东都成周之事。

(1)材料一中关于周成王迁都洛邑(成周)一事有何分歧?材料二中何尊的出土有什么价值?

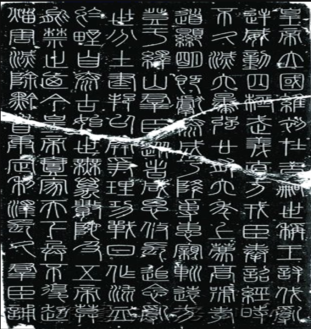

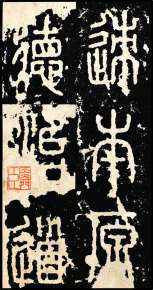

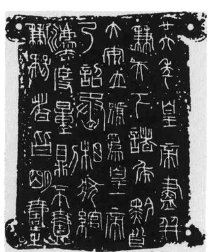

材料三 秦始皇巡视各地时,为记功而立石,文由李斯所书,再刻之于石,世称奏刻石。

峄山刻石:始皇于二十八年(公元前219年)东巡山东峄县登峄山时所立之石,刻石内容歌颂秦统一天下,废分封立郡县的功绩。

泰山刻石:始皇于二十八年(公元前219年)东巡泰山时,为申明法令维护政权而立之石。其书用笔遒劲丰腴,结字雅重匀圆,为李斯代表作之一。

权量铭文——《秦诏版》 拓本:秦诏版是在铜版上镌刻秦始皇对统一度量衡而颁布的全国法令。

—以上材料摘编自吴清辉编著《中国篆刻学》

(2)提取材料信息,说明上述材料对研究秦朝历史政治、经济、文化有哪些史料价值。

主题一 人类早期的生产与生活

材料一 在农业生产的基础上,人们开始对日月星辰的活动、水土的特点、气候现象进行观察,积累经验,从而产生了初步的天文地理和数学知识,把人类对客观世界的认识推到一个新的高度。人类从事农耕和畜牧后,才可能比较稳定地获得较丰富的食物来源,而且第一次有可能生产出超过维持劳动力所需的食物并储存它。这使得人口得到了较大的增长,并使一部分人去从事维持生存以外的活动,从而产生新的社会分工和物品的交换,还使得某些人有可能积聚财富。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史·古代史编》

材料二 从中国一百六七十处史前栽培稻遗存中可以看出:长江中下游是中国水稻的起源地,并在距今5000—4000年左右推进到黄河流域和长江以南地区。夏商周时期向长江上游、云贵、黄河以北推进,基本上形成了中国古代水稻分布的大致格局。公元1000年前后,稻米已养活了半数以上的中国人口。随着时间的推移,水稻种植技术也由最初的象耕鸟耘火耕水褥,逐渐发展成以耕、把、秒为主体的水田整地技术,以育秧移栽为主体的播种技术和以耘田、烤田为主的田间管理技术。

——据杜新豪《中国古代技术发明之一水稻栽培》等整理

材料三

麦克尼尔写道:当学者们对20世纪60年代的狩猎者和采集者进行研究时,他们每天只需要花费几个小时的劳动,就可以获得足够的食物,且享受着比终日劳作农夫的食物更精美。但农业的出现,是人类经济和社会生活的第一次革命。

——姚新中《科技伦理治理三论》

主题二 不同地区的食物生产与社会生活

材料三 公元前8000年到公元前3500年,世界各地区人民各自独立地发明了农业,人类从攫取性经济转变为生产性经济。在农业生产中,人们开始对日月星辰的活动、气候现象进行观察,积累生产经验。周期性劳动要求人们较长时间居住在一个地方,以便播种、管理和收获。从事农耕和畜牧后,人类第一次有可能生产出超过维持劳动力所需的食物并存储它。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史·古代史编》

材料四 在《汉谟拉比法典》中,涉及土地制度的条例有十二条,内容为不同等级的人对于田园房屋买卖的问题。古巴比伦王国兴起之时,土地所有制关系演化为王室占有的土地、私人占有的土地和村庄残存的土地三种。土地所有权以法律条文形式予以明确并向公众公布,促使民众按照法律条文行事,限制了民众的行为,但同时对于国家等级制度的维护起到了一定的成效,对于不同等级的不同人员的田园房屋予以不同的处理方法。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料五 史料一《吉尔伽美什》记载:“啤酒,麦芽酒,香油和葡萄酒:我给我的工人们喝的酒,如一条流淌的河!”

史料二科学家对高加索地区出土的一个约公元前6000~5800年的土陶罐进行了化学分析,发现其吸收的有机化合物和葡萄酒的有机酸组成惊人的一致。

材料六 公元前3000年前后,葡萄酒先后出现在美索不达米亚、叙利亚和埃及。

公元前2000年前后,葡萄酒先后传入希腊、意大利半岛。

公元前1000年前后,葡萄酒逐步传播到地中海西岸。

公元前2世纪,葡萄酒传入中国。

中世纪的欧洲,葡萄酒的主要消费者是高级教士、贵族及城市富裕阶层。近代以后,消费群体逐步扩大到社会各阶层。

15~16世纪,西班牙人持葡萄酒带到拉丁美洲。

18~19世纪,英国人将葡萄酒带入澳大利亚、新西兰。

19世纪中期,美国葡萄种植业和酿造业快速发展。

20世纪90年代,由法国制定的原产地命名葡萄酒法规在欧盟广泛推行。

21世纪以来,中国、法国、美国、澳大利亚等国成为世界上生产和消费葡萄酒的主要国家。

——以上材料改编自[法]迪迪埃·努里松《杯酒人生:葡萄酒的历史》等

主题三 生产关系的变化

材料七 随着农耕和畜牧的发展,劳动生产率提高,私有制逐渐产生,……男女在生产劳动中的地位有了变更……原来的部落管理机关为一种新的由一个阶级压迫另一个阶级的公共权力所代替。

——摘自周一良、吴于廑主编《世界通史》

材料八 新石器时代的人们放弃了他们旧石器时代前辈们的游荡生活,转而在农田附近永久定居下来。剩余的粮食使得一些人可以把他们的时间和才智集中在自己的专业上,从而脱离了粮食生产。个人可以用粮食或手工制品来换购宝石、珠宝和其他贵重物品。慢慢地,稠密的人口、专业的劳动和复杂的社会关系,一起促成产生了一种全新的社会组织——城市。生活在农业社会的人们必须懂得季节的变换,他们逐渐积累起天地关系的知识,并向精确的历法迈出了第一步。新石器时代的神不仅有类似旧石器时代的维纳斯式的形象,还有与生命周期、死亡和再生相关的神灵。

——摘编自【美】杰里·本特利、赫伯特·齐格勒《新全球史》

✱基础测评✱

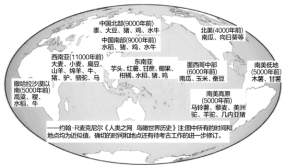

(1)根据材料一,结合所学,列举农耕文明主要的起源地,阐明农业的发展对文明的推动作用。

(2)根据材料一、二,分别概括中国古代水稻生产的特点。

✱能力提升✱

(3)根据材料三并结合所学,概括农业发明对人类早期文明的影响。

(4)材料四中《汉谟拉比法典》将土地所有权划分等级的目的是什么?

(5)根据材料五的两则史料探究葡萄酒的历史,指出其史料价值,并做出合理推断。

(6)根据材料六并结合所学知识,概括葡萄酒发展的特点。

✱历史纵横✱

(7)根据材料七并结合所学知识,指出人类进入文明时代的根本动力及其所具备的条件。

(8)根据材料八并结合所学知识,简要分析原始农业的出现对社会文化的重大影响。

材料一 武帝即位后,鉴于市面上因流通“半两”“四铢”“榆荚”等币量不一的货币给社会经济带来的不良影响,收回封国的铸币权,并严禁民间私铸。汉武帝元鼎四年(公元前113),中央政府收回铸币权……铸造新的五铢钱……式样划一,币重如其文,且不易被盗磨……至唐武德四年(621)废止,前后跨度为733年。

——摘编自高德步《中外经济简史》

材料二宋元时期,海上丝绸之路贸易达到鼎盛,中国货币成为域外国家和地区广泛使用的流通货币,货币国际化程度达到了历史最高水平。宋元时期中国货币在域外流通过程中,承担了国际结算货币职能、他国流通货币职能、可兑换货币职能、财富贮藏职能。……“蕃夷得中国钱分库藏贮,以为镇国之宝”。不少国家和地区将中国铜钱作为财富贮藏。……宋代纸币制度在相当长一段时间内领先世界。

——摘编自张星《宋元时期中国货币域外流通研究及当代启示》

材料三中国是世界上最早使用货币的国家之一,在中国的汉字中,凡与价值有关的字大都从“贝”。由此可见贝是我国最早的货币。随着商品交换的迅速发展,货币需求量越来越大,海贝已无法满足人们的需求,人们开始用铜仿制海贝。汉武帝时期收回了郡国铸币权,由中央统一铸造五铢钱,从此确定了由中央政府对钱币铸造发行的统一管理制度。秦汉以来所铸的钱币,通常在钱文中都明确标明钱的重量,如“半两”、“五铢”等。唐高祖李渊废轻重不一的历代古钱,统一铸造“开元通宝”钱。开元通宝一反秦汉旧制,钱文不书重量,使我国古代货币由文书重量向通宝、元宝演变,并一直沿用到辛亥革命后的“民国通宝”。

——摘编自王学亮《中国货币的发展演变、现状及其国际化展望》

(1)根据史料一并结合所学知识,概括指出汉武帝币制改革的主要措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋元时期中国货币的特点和出现这些特点和原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括中国古代货币发展演变的趋势。

| A.具有研究宋代经济生活的史料价值 | B.可实证北宋冶铁工艺水平十分高超 |

| C.是两宋时期书法艺术集大成的体现 | D.因收藏价值高而鲜少进入流通领域 |

材料一 1943年10月,陕甘宁边区政府公布劳动英雄(模范)评选标准:甲、从事农业、工业、运输、打盐及纺织等生产之一而积极生产,成绩特出;乙、推动他人生产,并获得成绩……

——摘编自甘肃省社会科学院历史研究室《陕甘宁革命根据地史料选辑》(一)

材料二 1950年7月,政务院全体会议决定表彰工人、农民和士兵中的劳动模范,评选标准除了要求技术先进、发展生产有显著成绩之外,还特别强调认同党和国家、敢于同旧势力斗争、支援前线有特殊功绩等。

——摘编自孙云《1950年全国英模表彰大会的召开及意义》

材料三 1979年8月,国务院决定表彰全国劳动模范,评选标准主要包括“在生产技术上有重大改革或有重大合理化建议”、“在创造发明、科学研究方面有重大贡献”等,强调以生产建设一线的职工为重点,以生产成绩、革新论英雄。

——摘编自姚力《1977—1979年的全国劳动模范表彰》

材料四 2005年,中华全国总工会修订了全国劳动模范的评选标准,不仅完善了“劳动”的概念,进一步承认了管理、服务、科技等劳动形式的价值创造功能,而且也丰富了劳动者的主体构成,私营业主、进城务工人员以及体育、娱乐明星等首次纳入评选范围。

——摘编自中国政府网《新闻办举行2005年全国劳模表彰大会新闻发布会》等

(1)结合时代背景,指出材料一中劳动模范标准设立的原因,并分析材料二、三中劳动模范标准变化的原因。

(2)概括材料四中劳动模范评选标准的新内涵,并简析其意义。

| 组 别 | 材料 | 结论 |

| 粤 东 组 | 材料1 “自日南障塞、徐闻、合浦船行……有译长,属黄门,与应募者俱入海市明珠、璧流离(琉璃)、奇石异物,赍黄金,杂缯而往。” ——摘编自《汉书·地理志》 材料2 柘林、黄冈、南澳、樟林、东里、达濠、海门、神泉等处皆为出洋之口,巨舶往来海上,运载土货至广州及闽、浙,或远达南洋、日本,转贩外货输入。 ——摘编自饶宗颐 《潮汕志·商业》 | 结论1:汉代已经开通海上丝绸之路。 结论2:潮州地区港口众多,贸易范围广,产品远销海外。 |

| 珠 三 角 组 | 材料3 南越王墓是西汉初年南越王国第二代王赵昧的陵墓。墓葬中最珍贵的是来自波斯的银盒、非洲大象牙、漆盒、熏炉和深蓝色玻璃片。这些文物证明南越国早期或更前年代,广州已与波斯和非洲东岸有海上贸易。 材料4 依历史阶段统计,广东先秦时期海上丝绸之路史迹有4处、秦汉13处、六朝5处、隋唐五代43处、宋元72处、明代110处、清代188处。 ——摘编自《广东海上 丝绸之路史迹的类型 及其文化遗产价值》 | 结论3:广州已经成为当时中外贸易的中心。 结论4:史迹的数量代表历代海上丝绸之路繁荣的程度。 |

(2)根据材料并结合所学知识,概括海上丝绸之路兴盛与衰落的原因。

前辈学者受史料限制,未能具体考察秦汉时期“卿”的动态演变。1983年新发现的张家山汉简丰富了研究秦及汉初制度的史料,其中即有“卿”。

材料一 维秦王兼有天下,立名为皇帝,乃抚东土,至于琅邪。列侯武城侯王离、列侯通武侯王贲、伦侯建成侯赵亥、伦侯昌武侯成、伦侯武信侯冯毋择、丞相隗林、丞相王绾、卿李斯、卿王戊、五大夫赵婴、五大夫杨樛从,与议於海上。

——《史记·秦始皇本纪》

材料二 出土的秦及汉初律令、官文书中,作等级制度的“卿”是爵称,指左庶长至大庶长九级爵位。汉初的《二年律令·赐律》记载:“赐不为吏及宦皇帝者,关内侯以上比二千石,卿比千石,五大夫比八百石,公乘比六百石”。《二年律令·置后律》记载:“疾死置后者,彻侯后子为彻侯,其毋适(嫡)子,以孺子子。关内侯后子为关内侯,卿候(后)子为公乘,五大夫后子为公大夫,公乘后子为官大夫。”

——摘自《张家山汉墓竹简[二四七号墓]》释文修订本

材料三 西汉后期卿爵与官称“卿”的格局随着爵、官制度的发展而变化。由于侯卿大夫士爵位分层逐渐被打破,爵称卿愈发稀见,以至消失于史籍。同时,伴随着等级秩序向“官重爵轻”方向发展以及儒家复古改制观念兴起,“卿”指称职官更加常见,并逐步制度化。官称“卿”的制度化进程从其相关称谓的变化里可以窥见一二。

——摘编自杜晓《秦及汉初“卿”的性质及其演变》

(1)分别阐述材料一、二对研究秦及汉初政治制度的价值。

(2)分析材料三中汉代后期“卿”性质的演变趋势及原因。

(3)综合上述材料,概括张家山汉简发现的意义。