材料一

材料二:这条常规流行于西欧封建社会时期的某些国家和地区:“我的附庸的附庸,不是我的附庸。”

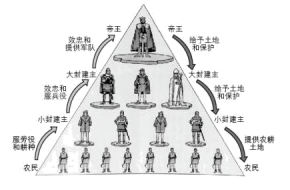

(1)材料一反映了欧洲的什么制度?

(2)材料一图示中依次封赐的是什么?上下级之间分别被称为什么?

(3)根据两则材料,谈一谈上下级之间的关系。

(4)根据材料二并结合材料一,请你谈谈西欧形成的这种制度有何特点。

2 . 图片是研究历史的重要资料。甲、乙、丙三位同学研究了下列图片后,发表了各自的看法。

甲:20世纪初的中国,已经出现了民主政治的曙光。

乙:很可惜,民主与近代中国擦肩而过。

丙:其实,事情没这么简单。在当时,民主梦想的破灭是必然的。

根据你对图片的研究,结合所学知识,回答下列问题:

(1)如何理解甲、乙的说法?

(2)就丙的说法,谈谈你的认识。

(3)三人就讨论的问题准备写一篇论文。请你给他们拟定一个题目,并谈一谈写这篇论文的目的和意义。

材料一 虽然国际因素和总的意识形态倾向无疑地使中共领导人接受苏联模式,但是最重要的因素却是他们对社会主义现代化的深切的使命感,……以及苏联是在落后的经济基础上迅速发展的社会主义国家的现有的唯一榜样,决定走苏联的道路几乎是势在必行的。

——[美]费正清《剑桥中华人民共和国史》

材料二 提出这十个问题,都是围绕着一个基本方针,就是要把国内外一切积极因素调动起来,为社会主义事业服务。过去为了结束帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治,为了人民民主革命的胜利,我们就实行了调动一切积极因素的方针。现在为了进行社会主义革命,建设社会主义国家,同样也实行这个方针。但是,我们工作中间还有些问题需要谈一谈,特别值得注意的是,最近苏联方面暴露了他们在建设社会主义过程中的一些缺点和错误,他们走过的弯路,你还想走?过去我们就是鉴于他们的经验教训,少走了一些弯路,现在当然更要引以为戒。

——毛泽东《论十大关系》

材料三 当中华人民共和国于1949年10月1日正式建立时,国家的新领导面临一些棘手的问题。……可是到1957年,中共的领导人可以以相当满意的心情回顾1949年以来的一段时期。这个国家在工业化的道路上已经走了几大步并且取得了引人注目的经济增长速度;人民的生活水平已经有了即使是适度的、但也是显著的提高;国家的社会制度已经比较顺利地按照马克思主义的教导得到改造。

——[美]费正清《剑桥中华人民共和国史》

请回答:

(1)分析材料一中决定中国走苏联模式的“国际因素”是什么?概要回答斯大林模式在经济方面的主要特征。

(2)据材料二,指出毛泽东思想有何新的发展?

(3)据材料三,说明我国在社会主义革命和建设方面取得了哪些重大成就?

(4)综合上述材料,谈谈这一时期的社会主义建设给我们的重要启示。

材料一 大众消费主义开始出现在18世纪的英国。圈地运动后的农业革命、海外利润的大量涌入,以及工业革命导致的生产率大幅度提高、国民收入的增加,使国内市场迅速发展起来。商人们改进经营手段来迎合新的、利润丰厚的国内市场。在这种情况下,社会各阶层开始购买他们此前从未有机会购买的、甚至闻所未闻的商品。而民众之间相互模仿,使本来只买“必需品”的人开始购买“体面商品”,使得本来只买“体面商品”的人开始购买“奢侈品”。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪(下册)》

材料二 当下中国的日常生活领域存在几个突出问题:其一,铺张浪费之风严重。国人的勤俭节约、艰苦奋斗等优秀传统消费理念正面临着被消解的危险,社会上弥漫着消费越多越光荣、攀比摆阔的浓厚风气。其二,奢侈品消费大潮不断涌动。价值不菲的高档日用品如名牌服饰、挎包、手表、时尚手机、豪车等都能在中国找到大量买主。其三,物质消费过剩而精神生活贫乏的情况同时存在。这可以从酒店、购物广场等地方人流熙熙的红火场面与图书馆、剧院这些“高雅”地方人员稀少的冷清局面的强烈对比中看出来。

——摘编自张文富《消费主义在中国的成因、影响及应对》

(1)据材料一,指出18世纪大众消费主义出现的原因。

(2)据材料一、二并结合所学知识,分析消费主义对社会产生的影响。

(3)据材料一、二并结合所学知识,谈一谈作为中学生应持有的正确消费观。

材料一 1781年英国国会下令禁止纺织机出口,并规定凡是运往国外的机器设备,一经查出即予没收,随后又颁布了禁止技工外流的法令,1785年又下令禁止制铁工具、机器、动力机模型和图纸出口。尽管英国政府三令五申地禁止新技术出口,但仍不能完全阻止它的外流……在英国的新式织布机无法直接传入美国的情况下,美国商人罗威尔利用访问英国的机会,将这一技术引进了美国。在设法引进外国先进技术的同时,美国还鼓励本国人民创造发明新式机器,轧棉机就是美国人自己的重要发明。

——摘编自韩毅《美国工业现代化的历史进程(1607-1988)》

材料二 二战后,美国实施以GATT(关税与贸易总协定)为基础的贸易自由化策略,但贸易保护主义却从未消失。除关税外,还有各种非关税壁垒,例如资源出口约束、进口产品配额、产品保护和补贴。同时,各种临时性、制裁性和报复性关税等单边贸易制裁手段开始使用。20世纪70年代,美国对欧共体和日本采取了多种贸易保护措施。20世纪80年代初,日本数控机床和半导体等高新技术产业崛起,里根政府通过惩罚性关税、汇率、进口限制等多维手段打击对手。20世纪90年代,克林顿政府在寻求国际多边合作基础上,运用单边主义对本国产业实施强制保护。

——摘编自陈树志《美国贸易保护政策促进经济崛起的历史经验与启示》

(1)根据材料一和所学知识,分析英国实行技术封锁的特点,并扼要评价。

(2)根据材料一、材料二,分析美国压制竞争对手的手段与英国相比有哪些不同。

(3)综合上述材料,结合所学知识谈一谈应该如何应对发达国家的经贸和技术打压。

材料 马克思主义在俄国的传播开始于19世纪70年代。在反对沙皇专制制度和东正教的斗争中,俄国形成了唯物主义思想传统,因此,普列汉诺夫、列宁等人正是在批判地继承俄国唯物主义思想传统的同时,传播了马克思主义。列宁在传播马克思主义的过程中,与俄国无产阶级革命的实践相结合,形成了具有俄国特色的无产阶级领导的、以工农联盟为基础的民主革命和社会主义革命相统一的理论,为十月革命胜利奠定了思想理论基础。马克思主义在俄国传播也受到修正主义的冲击。对此,普列汉诺夫首先批判了伯恩施坦修正主义的哲学口号;列宁不仅批判了伯恩施坦修正主义,而且批判了修正主义在俄国的变种合法马克思主义,保证了马克思主义的科学性。

马克思主义在中国的传播,开始于俄国十月革命胜利后。特别是五四运动后,传播马克思主义成为了新文化运动的主流。在李大钊、陈独秀、毛泽东等马克思主义者的努力下,马克思主义与中国的工人运动相结合,成立了中国共产党。(在传播过程中)胡适主张多谈些问题,少谈些主义,认为空谈好听的主义是没有用处的。基尔克社会主义者梁启超、张东荪认为中国不具备实现社会主义的条件,反对马克思主义在中国的传播。以李大钊为代表的中国早期马克思主义者与上述非马克思主义者进行了三次论战,马克思主义由此在中国广泛传播开来。

——以上材料均转引自孙大为《中俄马克思主义早期传播之比较》

(1)依据材料,概括马克思主义在中俄两国传播过程中呈现的共同特点。

(2)依据材料并结合相关史实,分析比较中俄马克思主义早期传播有何异同点。

(3)结合20世纪中国革命和建设的史实,谈一谈马克思主义发展的“实践性”和“时代性”。

材料一 18世纪60年代英国采取对北美的技术封锁,禁止技术输出和熟练工人出国。1781年英国国会下令禁止纺织机出口,并规定凡是运往国外的机器设备,一经查出即予没收,随后又颁布了禁止技工外流的法令,1785年又下令禁止制铁工具、机器、动力机模型和图纸出口。尽管英国政府三令五申地禁止新技术出口,但仍不能完全阻止它的外流。美国为了打破英国的技术封锁,也曾设立高额奖金来鼓励英国移民将技术带到美国……在英国的新式织布机无法直接传入美国的情况下,美国商人罗威尔利用访问英国的机会,将这一技术引进了美国。在设法引进外国先进技术的同时,美国还鼓励本国人民创造发明新式机器,轧棉机就是美国人自己的重要发明。

---韩毅《美国工业现代化的历史进程(1607-1988)》

材料二 二战后,美国实施以GATT(关税与贸易总协定)为基础的贸易自由化策略,但贸易保护主义却从未消失。除关税外,还有各种非关税壁垒,例如资源出口约束、进口产品配额、产品保护和补贴。同时,各种临时性、制裁性和报复性关税等单边贸易制裁手段开始使用。20世纪70年代,美国对欧共体和日本采取了多种贸易保护措施。20世纪80年代初,日本数控机床和半导体等高新技术产业崛起,里根政府通过惩罚性关税、汇率、进口限制等多维手段打击对手。20世纪90年代,克林顿政府在寻求国际多边合作基础上,运用单边主义对本国产业实施强制保护。小布什政府和奥巴马政府时期,中国逐渐成为美国保护政策的矛头所向。特朗普上任后,将贸易战枪口对准中国,企图通过多种贸易保护手段遏制中国高新技术产业发展。

-—— 陈树志《美国贸易保护政策促进经济崛起的历史经验与启示》

完成下列要求:

(1)据材料一结合所学知识,概括英国实行技术封锁政策的特点,并对此政策进行评价。

(2)据材料一、材料二,指出美国压制竞争对手的手段与英国相比有何不同。

(3)综合上述材料结合所学知识,谈一谈中国当前如何应对以美国为首的经贸和技术打压。

材料一:20世纪初,清政府将振兴农务作为新政的重要内容。1905年学部在《奏定章程·学务纲要》中要求各省速设农业学堂,无论城乡市镇皆要酌量筹设,到1912年,全国农业学堂总数已达263所,在堂学生15379人。1906年又在农工商部下设农务司,1907年又令各省在劝业道设农务科掌管农务。1907年10月,农工商部又拟定《农会简明章程》23条,奏请朝廷谕允颁行,到1911年初,全国成立农务总会19处,农务分会276处。1909年清政府颁布《推广农林简明章程》第22条,强调“如有公正殷实绅商招集股款,收买民荒,由地方官提案给印照,准令开办”。据不完全统计,晚清时期有农业公司171家,资本额6351672元。

——摘编自苑朋欣《晚清时期的农业变革及现实启示》等

材料二:面对滚滚而来的黑色尘暴及其引发的土地资源危机,美国一些学者呼吁人类必须从维护生物共同体的整体性、多样性出发,去尊重和保护自然。1933年,罗斯福政府成立了临时性专门机构——土壤侵蚀局。1933年国会颁布的《农业调整法》规定农场主将耕作总平均亩产量的15%退出生产。1934年《琼斯——康纳斯法》将减产范围扩大到裸麦、高粱等。1936年国会通过相关决议对主要农产品实行生产控制,1936年国会颁布的《土壤保护和国内配额法》将农作物分为消耗地力和增强地力两大类。1938年国会通过新的《农业调整法》继续实施耕地面积削减计划。该法对耕作定额土地而又遵守土地保持方法的农民给予补贴。“新政”的农业专家们还引导农场主改进耕作方法,学会科学种田,对土地进行科学管理。

——摘编自王向红《罗斯福“新政”的土地资源保护政策》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出罗斯福政府和清政府农业措施的异同。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出罗斯福政府采取有关农业措施的背景和积极作用。

(3)根据材料并结合所学知识,谈一谈上述改革对当前中国农业发展的启示。

材料一 自秦汉至明清,县以下的基层行政组织多是乡里两级。从表面上看“里”具有乡约自治功能,但本质上是以村落为基础的赋役征收单位,乡(管、都、保)则是介于县与里之间由若干村落组成的地域性行政单元,而家族是乡土社会不可忽视的治理依托。乡里承担着维持国家在基层正常运转的重要任务。秦汉时期,在有秩、游微之外,由三老负责教化便有很强的自治色彩。到隋唐时期,乡的功能进一步弱化,基层权力向州县集中。王安石变法后,县以下的保甲组织开始成为皇权的载体,国家对基层社会的渗透增强,乡里自治色彩再次削弱。基层行政权力的缩小、行政人员威信和统治力的下降为士绅和宗族势力的补充提供了空间。

——摘编自王伟进等《我国古代乡村治理的演进特征及其影响》

材料二 新中国成立后,乡村治理实行了国家主导下的“政社合一”的治理模式。这种治理模式下,乡村治理的主体是单一的政府;政革开放以后,政府的单一主体模式被打破,开始了政府与市场两元主体治理时期。2006年农村税费改革以后,乡村的治理主体又开始发生变化,尤其是在新农村建设的推动下,乡村治理形成了以广大农民为主体,政府、市场、社会组织、新乡贤等多种组织和个人参与的多元主体的乡村治理模式。新时代,为了推进乡村治理体系现代化,一个以农民为主体,政府、社会组织、新乡贤以及新型经营主体参与的多元主体的乡村治理体系正在不断完善。这样的体系构建既保障了农民在乡村治理中的主体地位,调动了其参与乡村建设和发展的积极性,也提升了乡村治理的效果。

——摘编自蒋永穆等《新中国70年乡村治理》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代乡村治理的主要特征,并对古代的乡村治理简要评价。(2)根据材料二并结合所学知识,指出新中国成立以来我国乡村治理主体发生的变化过程并分析其原因。

(3)根据上述材料,谈谈你对中国乡村治理的认识。

材料一 在四大文明古国(古埃及、古巴比伦、古代中国、古印度)及玛雅人的神话故事里,都有大洪水甚至洪水灭世的传说,只是原因和过程不尽相同。古代希伯来人和古代希腊人也有类似的洪水传说,其源头是苏美尔神话。在苏美尔人的泥板文书上,人们发现了故事的最早版本,后通过史诗《吉尔伽美什》被古代希伯来人继承,并传到古希腊人那里,于是就有了流传至今的洪水情说。中国古代也有“大禹治水”神话传说,但显然与上述神话差异较大。

——摘编自《世界文明探源》

材料二 历史上的诸文明并不是封闭的体系,它本身在不断地变动,同时各文明之间也在不断地交流。……文明的交流,使各文明创造的成果在短期内即为人类共享,而不必再去重新发明,因此使人类文明前进的步伐加大,这是使人类文明进步的重要原因。文明的交流并不是一帆风顺的,它时常要遇到各种阻碍、挫折、冲突,这也就是文明发展进程有时不能快捷,反而延缓的重要原因。

——马克垚《世界文明史(上)》

(1)根据材料一、指出古代早期文明的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,指出古代文明交流的方式,以及谈谈你对古代文明的认识。