材料一:

早在远古时期,中国便有南稻北粟的农业种植格局。中国五大粮食作物中的小麦、玉米、马铃薯、甘薯四种来自国外,五大油料作物中的花生、芝麻、向日葵三种来自国外,古代中国最重要的纺织原料棉花也来自国外。

(1)阅读材料一,概括古代中国农业起源的特点。

材料二:

明期中后期,许多原本用以种植粮食作物的耕地改种桑树、棉花等经济作物。在浙江湖州,每亩桑田出售桑叶可获利5两白银,比种植水稻要高出一到两倍。当地部分养蚕人自己不种桑树,依靠购买桑叶养蚕。嘉定县因种植棉花,“不产米,仰食四方”。当时商业很发达,商人拥有雄厚的资金。例如,微州商人“藏镪(白银)有至百万者”,而资本二三十万两白银的,又只能算是中等规模的商人。

——摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

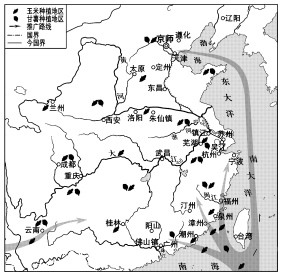

材料三:清前期玉米甘薯推广图

(2)阅读材料二、三并结合所学,概括明清时期商品经济发展的表现。

材料四:

明朝嘉靖、万历年间,民间海外贸易兴起,中国海商的足迹几乎遍布东南亚各国。他们用瓷器、丝织品换取南洋的香料、药材和珠宝。欧洲的葡萄牙人,西班牙人到来后,则用白银换取中国的生丝和瓷器。隆庆元年(1567年),明朝政府开放海禁,在漳州府的月港设督饷馆,私人海上贸易取得某种程度的合法地位。在明朝的海外贸易中,中国始终处于出超地位,葡萄牙人和西班牙人不得不用大量白银来支付贸易逆差。海外白银的流入,增加了国内白银的总量,扩大了白银的流通范围。货币开始以白银为主。

——卜宪群《简明中国历史读本》

(3)依据材料四并结合所学,说明海外白银流入中国的主要背景。

材料五:

纵观国际经贸发展史,深刻验证了“相通则共进,相闭则各退”的规律。各国削减壁垒、扩大开放,国际经贸就能打通血脉;如果以邻为壑、孤立封闭,国际经贸就会气滞血瘀,世界经济也难以健康发展。

——习近平《共建创新包容的开放型世界经济——在首届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲》

(4)综合以上材料,结合所学谈谈你对“相通则共进,相闭则各退”观点的认识。