材料一 15—18 世纪,由于各种现实动机与航海技术的不断进步,亚洲和欧洲的航海家都发起了大规模的航海活动……欧洲人开辟了多条新的远洋航线。欧洲影响力的扩大有助于全球性的交通、通信和交流网络的建立……在错综复杂的贸易网络中诞生了一个世界性的经济体系。

——摘编自[美]杰里·本特利赫伯特·齐格勒《新全球史》等

(1)根据材料一,结合所学,指出在新航路开辟过程中,“欧洲探险者”及其开辟出的“交通和交流网络”的主要史实。

材料二 19 世纪末以来,衡量一个国家工业化的重要方法是其对现代能源(即煤、石油、天然气和水力、电力而不是木材)的消耗,因为这既表示一个国家利用各种无生命能源的技术能力,也表示了其经济发展速度。

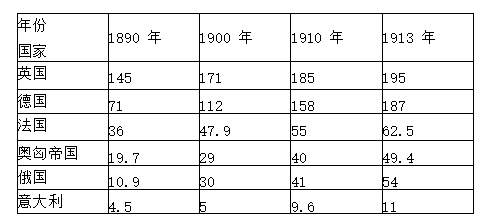

1890~1913 年欧洲各主要国家的能源消耗表 (相当于百万吨煤)

——摘编自[英]保罗·肯尼迪《大国的兴衰》

(2)根据上述表格,概括欧洲各主要国家能源消耗的特点,并分析其原因。

材料三

(3)根据材料三并结合所学,分析第二次世界大战后经济全球化进程加快的原因。

材料一 1500~1800年间,支撑资本主义世界市场体系的,是跨欧、亚、美、非四大洲的贸易圈。与中世纪横跨亚欧大陆和印度沿海的长途贸易相比,新的大西洋贸易和太平洋贸易规模上是前所未有的……欧洲的海上霸权国家在亚洲和美洲都拥有殖民地和港口……这一时期贸易的内容已经逐渐从零散的奢侈品转变为大宗的经济作物甚至是工业制造品。

——摘编自何顺果《全球化的历史考察》

(1)概括材料一所述1500~1800年间,全球经济交往的特点。

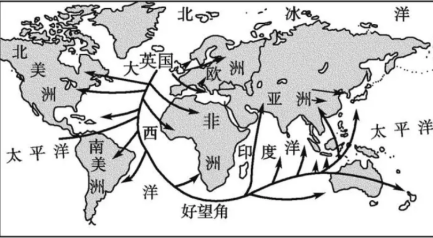

材料二 见图

(2)结合材料二和所学,分析19世纪后期影响英国海外贸易的因素。

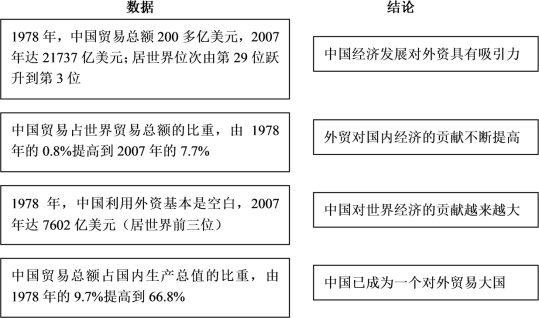

(3)以下数据来源于国家统计局。请将每组数据与可以推断出的结论进行连线。结合所学,列举促进中国外贸迅速发展的国内外因素。(各举一例)

20世纪30年代出版的中国史教科书(部分)

| 书名 | 相关说明 | 出版机构 |

| 《朱氏初中本国史》 | 本书在叙述各时代民族演进史迹时,特别注意于发扬我国民族精神和表彰我国民族对于世界文化贡献的事实 | 世界书局 |

| 《高中本国史》 | (1)我国民族之拓展,(2)历代文化、政治、经济、社会之变迁,(3)外交失败之经过。尤注重讨论现代各项问题,期求得我国应付世界事变之妥善方案 | 开明书店 |

| 《初中新本国史》 | 本书唯一目标,在叙述我国历史演进的程序,并说明中华民族的伟大性,借以引起学生研究历史的兴趣和爱护国家的观念……叙述历代受外族压迫抗争的情形特详,借以激起其爱国信念,使努力于雪耻工作,以谋我民族的复兴 | 世界书局 |

| 《新编高中本国史》 | 其于近世以来外交之失败、政治之纷更、社会经济之变动,尤根据现代社会之趋势,详述其因缘,期使读者明白我国现状之由来……对于民族复兴有关的教材,例如我国民族之何由强盛何由衰落;强盛时在世界文化上所占的地位……均不厌求详,期有以唤起民族精神,使知我民族在世界文化上地位之重要 | 中华书局 |

(2)结合历史背景,试对这些历史教科书进行简要评价。

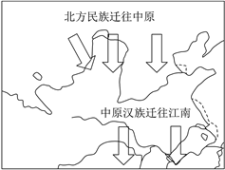

材料一 4至6世纪中国境内民族迁移示意图

材料二 《晋书》记载:“昔中原丧乱,流寓江左(江左:指长江下游南岸地区),庶有旋返之期,故许其挟注本郡。”东晋政府允许侨人(侨人:指寓居南方的北来人口)登记户籍,注明本人的原籍,并给予免除赋役之优待。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

(1)依据材料,结合所学,分别指出南、北方统治者面对大规模民族迁移所采取的措施及影响。

材料二 1500至1700年欧洲人口10万以上城市统计表

| 人口数 | 1500年城市数(名称) | 1700年城市数(名称) |

| 10~20万 | 4个(法国巴黎,意大利的米兰、那不勒斯与威尼斯) | 8个(意大利罗马、威尼斯、米兰,西班牙马德里、葡萄牙里斯本等) |

| 20~40万 | 0 | 2个(那不勒斯与荷兰阿姆特斯丹) |

| 40万以上 | 0 | 2个(伦敦和巴黎) |

——数据来源于《世界经济史》

(2)阅读材料二,归纳1500-1700年欧洲大城市发展的表现,并指出影响其发展的重大历史事件。

材料三 17世纪,英国民主思想的火种被移民传入北美。五月花号公约带来契约思想,特许状带来了政府必须保卫地方特权的思想。

18世纪,伏尔泰在《哲学通信》中对英国自由的描绘、对法国政治黑暗的抨击,受到北美人的欢迎。孟德斯鸠的《论法的精神》对英国政制的研究,引起北美思想家的重视。……卢梭的《社会契约论》此时已相当流行。

——摘编自李永清《略论美国启蒙运动的思想渊源》

(3)依据材料三,概括美国启蒙思想来源的特点,简述启蒙思想对18世纪北美发展历程的影响。

材料一 中国传统社会灾荒救济制度也称荒政。至迟在春秋战国时期,中国已出现荒政的雏形。《晏子春秋》记载,有一年阴雨连绵连下了 17 天。晏婴将自己禄田的粮食发放给灾民,并去见齐景公说:“我跟随在百官之后充数供职,却让百姓生活贫困而得不到救助,让君王沉迷于饮酒作乐、失去民心而不知担忧,我的罪过实在太大了!”请求辞官。

景公急忙追赶……找到晏婴说:“寡人请奉齐国之粟米财货,委之百姓,多寡轻重,惟夫子之令。”晏婴于是回到朝廷,动用国库粮食进行赈济。

——摘编自《清代荒政研究》《中国古代诗歌散文鉴赏与运用》

(1)阅读材料一,结合时代背景,从政治和思想的角度分析齐景公接受晏婴建议的原因。

材料二 北宋中期的王安石变法,把汉唐以来临灾救济和时断时续的常平仓(政府筑仓储谷,谷贱时增价而收购,谷贵时减价而卖出)、义仓(政府直接赈济)等荒政措施,提高到作为国家大政方针的新阶段。

王安石的思想深受孔、孟以来儒家正统派的影响。他设提举常平司,掌管常平仓、市易、水利等,“视岁之丰歉而为之敛散,以惠农民”。若从荒政的角度考察,变法的终极目的是培育农民抵御自然灾害的能力,实施必要的社会救济。“损有余以补不足”,将抑制兼并与救荒紧密联系起来。

1085 年宋神宗去世,新法被废。1098 年,宋哲宗“以常平、免役、农田、水利、保甲, 类著其法,总为一书”,颁行全国。

——摘编自李华瑞《北宋荒政的发展与变化》等

(2)依据材料二并结合相关史实,从荒政的角度评析王安石变法。(要求:史论结合,解释合理,逻辑清晰)

材料三清朝前期各时段灾赈、灾蠲(注)如下表所示:

时期 | 顺治 | 康熙 | 雍正 | 乾隆 | 嘉庆 | 道光 | 总计 |

灾赈占受灾比例(%) | 5 | 21 | 61 | 63 | 32 | 21 | 39 |

灾蠲占受灾比例(%) | 66 | 77 | 72 | 57 | 25 | 37 | 54 |

注:灾赈是指在受灾后由政府发放钱粮等对灾民进行救济。灾蠲(juān)指或免除灾区全部租赋,或减征租赋数额,或延缓征收时间,以减轻灾民负担的措施。

——摘编自李向军《清代荒政研究》

(3)依据材料三,对照前后阶段概括康乾时期荒政的特点,结合所学概述这一时期实施社会救济的影响。

材料一泉沟墓的位置如图所示。这是丝绸之路战略要冲,扼吐蕃通唐朝和中亚之门户。8 世纪时吐蕃统治青海地区。壁画墓盛行于汉文化区,但在青藏高原极为罕见, 泉沟墓是青藏高原首次发现吐蕃时期壁画墓。绘画技法具有浓郁的唐风,图像内容又兼具高原游牧民族特色。出土的鎏金王冠显示墓主人很可能与吐蕃当地王室有密切关系。

——摘自全涛等《青藏高原首次发现吐蕃时期壁画墓》

(1)依据材料一,概括泉沟墓反映出的 8 世纪时青海地区文化的特点,分析此特点形成的原因。

材料二中国史上的“士”大致相当于今天所谓的“知识分子”。孔子最先揭示的“士志于道”,便已规定了“士”是基本价值的维护者。此主张对后世产生了深远的影响。秦汉时士的活动比较集中地表现在以儒教为中心的方面,有“欲以天下风教是非为己任”, 宋代儒家复兴,“士当先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,到明清之际的“天下兴亡, 匹夫有责”,我们都能感到这一精神的跃动。

———摘编自余英时《士与中国文化》

(2)依据材料二,仿照下文《春秋战国时期的“士”》,任选中国古代某一历史时期,说明“士”在思想传承和发展中的作用。

材料一 良渚古城遗址位于杭州市余杭区,1936年首次发现,2019年被列入《世界遗产名录》。

| 古城概况 古城距今5300—4300年,由宫城、内城和外城组成。内城面积约300万平方米,有宫殿区、王陵区、仓储区和作坊区的考古遗迹;外城约630万平方米。 | 墓葬玉器 城内外祭坛上权贵们的墓地里,随葬着数十件至数百件数量不等制作精美的玉器,包括祭祀神灵用的玉琮、玉璧和象征军事指挥权的玉钺。这和其他随葬品较少的普通墓葬对比鲜明。 | 水利工程 古城外围延绵20余千米的水利系统,影响面积达100平方千米,是同时期世界上规模最大的水利工程。 |

材料二 杭州见于记载始于《史记·秦始皇本纪》,称钱唐。秦汉六朝八百年间它只是普通小县。隋完成统一后,改置州于余杭(杭州之名始此,即得名于州治余杭),就浦西凤凰山麓之地,肇建新城。至此,杭州具有了“水居江海之会、陆介两浙之间”适宜于都市发展的优势。后经历任良吏修筑海塘、屯田筑堤、开筑六井、治理西湖等,杭州得以持续发展。唐昭宗时,杭州“东眄(望、看)巨浸,辏闽粤之舟橹,北倚郭邑,通商旅之宝货”。唐末五代干戈扰攘,在吴越钱氏经营下,两浙并为一个政区,晏然无事者垂九十年;北宋时有“东南第一州”之誉。高宗定都临安,杭州更进一步而成为南宋全国第一州。

材料三 杭州是明代四大图书聚散地之一。图书市场上除了本地刻书外,还有私人藏书和来自全国各地的图书。刻书的书坊众多,注重刻印质量。图书内容包括:四书五经及其注释或解读;以小说、戏曲为代表的“俗文化”,如《李卓吾先生批评忠义水浒传》《隋唐演义》等;八股文范本的选编,甚至“中原北方之贾人市买以去”;经商指南类图书,如《陶朱公致富奇书》《士商要览》(亦题作“天下水陆程图”)等。

(1)依据材料一,概括良渚古城遗址的特点,简述良渚古城考古发现的意义。(2)阅读材料二,分析杭州发展成为“全国第一州”的重要因素。

(3)依据材料三和所学,说明明代杭州出版业反映出的社会状况。

有学者认为,中古时代(指秦汉至隋唐时期),中国经历了巨大变化,首先是民族重整:经过七八百年的过程,原有“汉人”的中国人口,在接纳无数北方、南方的外族成分,形成一个新的庞大而多元的民族。同时发生文化重整:这个民族认同于一个文化传统,却又呈现多元性。

(1)结合所学,说明“秦汉至隋唐是中国民族和文化重整时期”这一观点。

明中期以后,西洋数学、天文地理学、物理学等领域的科学技术逐渐进入中国,引起士大夫的注意和尊重。意大利人利玛窦与徐光启合译了《几何原本》,徐光启所著《农政全书》还专门介绍了西方水利技术。清初,很多外国人任职于宫廷,主持历法修订并为康熙帝讲授科学知识。一些知识分子认为西学在我国古已有之,只是后来失传,西学实际上源于中学;或者认为西学还不如中学。还有人强烈反对西人主持的历法,理由是“宁可使中夏无好历法,不可使中夏有西洋人”。

(2)结合所学,概括明清时期中国文化领域出现的新现象,并分析其特点。

材料一 有学者认为,中古时代(指秦汉至隋唐时期),中国经历了巨大变化,首先是民族重整:经过七八百年的过程,原有“汉人”的中国人口,在接纳无数北方、南方的外族成分,形成一个新的庞大而多元的民族。同时发生文化重整:这个民族认同于一个文化传统,却又呈现多元性。

材料二 明中期以后,西洋数学、天文地理学、物理学等领域的科学技术逐渐进入中国,引起士大夫的注意和尊重。意大利人利玛窦与徐光启合译了《几何原本》,徐光启所著《农政全书》还专门介绍了西方水利技术。清初,很多外国人任职于宫廷,主持历法修订并为康熙帝讲授科学知识。一些知识分子认为西学在我国古已有之,只是后来失传,西学实际上源于中学;或者认为西学还不如中学。还有人强烈反对西人主持的历法,理由是“宁可使中夏无好历法,不可使中夏有西洋人”。

(1)结合所学,说明“秦汉至隋唐是中国民族和文化重整时期”这一观点。

(2)结合所学,概括明清时期中国文化领域出现的新现象,并分析其特点。

材料一 康雍乾三朝绘制疆域图简况

| 康熙朝 | 1708年,康熙“谕传教西士分赴内蒙各部、中国各省,遍览山水城廓,用西学量法,绘画地图。”于1718年,完成了《皇舆全览图》。 |

| 雍正朝 | 沿用为康熙朝测绘地图的西方传教士,对于尚不能进行精确测量的西域地区,仍在地图上以虚线标注。 |

| 乾隆朝 | 测绘工作以大清技术人员为主,吸收在准部、回部进行实地测绘地图的成果,订正西藏部分错误。于1760年绘成的更完整、详细的全国地图《乾隆内府舆图》,达到了中国古代地图绘制的最高水平。 |

(1)依据材料一和所学,概括康雍乾三朝绘制疆域图的特点并分析其原因。

材料二 古代并无“中华民族”的名称,“中华民族”的提出是在清末,其时西方列强入侵激发起中国人强烈的民族自觉意识,“中华民族”观念由此萌芽。

南京临时政府从国家层面认可民族平等,有利于改变历朝历代狭隘的大汉族观与清朝满族独尊的民族观。《中华民国临时约法》规定:“凡属蒙、藏、青海、回疆同胞……今皆得为国家主体,皆得为共和国之主人翁,即皆能取得国家参政权。”《中华民国临时约法》从法律层面将“五族共和”和“中华民族”确立为“中华民国”立国的法律依据。这些举措大大促进了中国境内各民族形成“中华民族”为一体的共识。

——摘编自何一民等《从“恢复中华”到“中华民族命运共同体”》

(2)依据材料二和所学,概括清末民初“中华民族”观念出现的背景和内涵。

材料三

少数民族地区发展概况 | ||

| 年份 | 固定资产投资总额(亿元) | 经济总量(亿元) |

| 1952年 | 3.7 | 57.89 |

| 1978年 | 76.7 | 323.78 |

| 2017年 | 90628.8 | 84670.90 |