材料一 据考证,贝币是我国出现最早的钱币。伴随着经济的发展,海贝逐渐无法满足人们的需求,遂开始用金属仿制海贝。从商朝铜贝出现到战国时期,我国的货币逐渐形成了以诸侯称雄割据为特色的四大体系,即:铲币、刀币、环钱、楚币。秦统一中国后,规定在全国范围内通行秦国圆形方孔的半两钱,之后的铜钱几乎均延续了“外圆内方”的形制。公元前115年,汉武帝收回郡国铸币权,由中央统一铸造五铢钱。此后,历代铸币皆由中央直接经管。北宋时,由于钱币需求大,铸钱的铜料紧缺,作为弥补的铁钱笨重不便使用,纸币“交子”就在四川地区应运而生。清朝后期,随着国外先进科学技术的逐渐传入,开始在国外购买造币机器,用于制造银元、铜元,铸造货币的工艺发生了重大变化。

——摘编自汪圣铎《中国钱币史话》

材料二 金本位制是以一定成色及重量的黄金作为本位货币的一种货币制度。1816年,英国颁布了《金本位制度法案》;19世纪60、70年代,法国完成了向金本位制的过渡;1871年,德国宣布实行金本位制;1900年,美国通过了金本位条例……;到19世纪末,世界各大洲的主要国家都普遍实行这一货币制度,一个以英国为中心的国际金本位制度建立起来,国际金本位制的“黄金时代”到来。英国主导下的国际金本位制具有两个重要特点,一是实行金本位制国家的中央银行按固定价格买卖黄金,二是公民私人可以自由进口和出口黄金。正是由于这两个特点,国际金本位制度维持了固定汇率机制,有效地纠正了国际收支不平衡,促进了国际资本流动和世界资本市场的形成。

——摘编自张新颖《英国霸权下的国际金本位制》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国货币的演变趋势并分析其演变的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要分析以英国为中心的国际金本位制度的影响。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,请就“货币与时代的关系”谈一谈看法。

材料一:中国自夏朝以来,就有了庠、序、校和学等教育机关。“学在官府”,只有奴隶主子弟能入学校学习,而劳动人民子弟只能在生产劳动和日常生活中,跟长辈学习一些为人之道和生产劳动的知识与技能。但到了孔子的时代,社会的政治经济和文化教育都在下移,这就为私人办学提供了机会。孔子在创办私学的职业生涯中,其弟子来自鲁、齐、晋、宋、陈、蔡、秦、楚等不同国度,吸收了被中原人视为“蛮夷之邦”的楚国人公孙龙和秦商入学,孔子弟子中有来自贵族阶层的南官敬叔、司马牛、孟懿子,但更多的是来自平民家庭的颜回、曾参、闵子骞、仲弓、子路、子张、子夏、公冶长、子贡等。

——据《中国古代教育史》

材料二:古代儿童启蒙读本有这样的内容:“朝为田舍郎,暮登天子堂。将相本无种,男儿当自强。”“天子重英豪,文章教尔曹。万般皆下品,惟有读书高。”

——据《中国古代教育研究》

材料三:“男儿欲遂平生志,六经勤向窗前读。”这是我国古代教育的真实写照。这一情况在19世纪60年代因新式学堂的出现有所改观,当时的学校开设有外语翻译、轮船驾驶、天文、测算、行军布阵等课程,特别是1904年清政府颁行的《奏定学堂章程》更是规定了学校教育中几何代数、植物动物、理化、法制理财、体操等课程的课时,在中学堂180个课时中,读经讲经以45课时居于榜首。

——据《中国近代教育史》

材料四:恢复高考以来高校招生统计图表

(1)据材料一述评孔子的办学思想。

(2)根据材料二归纳有关信息。你对此有何看法?

(3)根据材料二、三,指出我国近代教育与古代教育相比有着怎样的不同?反映了教育发展的什么趋势?

(4)根据所学知识分析形成材料四状况的原因。综合以上材料,谈谈你对教育的看法。

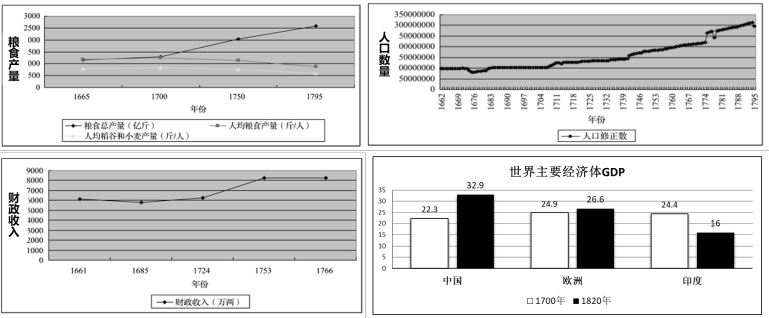

材料一

——李强、徐康宁、魏巍《“康乾盛世”真的存在吗?》

(注:清前期廉熙、雍正、乾隆(1662-1795)三朝统治的134年间,史称“康乾盛世”或“康雍乾盛世”。)

材料二 康熙于1683年统一了台湾,全国最后归于一统……康熙即位之前的七八十年 间,中国一直处于动荡之中,光战争就打了40年,民不堪命。到康雍乾时,分裂归于一统, 人心思定,稳定和发展成为社会各个阶层的共同愿望。康熙总结自己一生时说:“孜孜汲汲, 小心敬慎,夙夜不遑,未尝少懈,数十年来殚心竭力,有如一日”“每事必加详慎”“即章内有一字之讹,必为改定发出。”

——陈流《康乾盛世成因蠡析》

材料三 康雍乾盛世是在一个相对封闭体系中发展而来的盛世,是中国传统帝制的最后一抹斜阳,最后一首挽歌,虽然辉煌,只是已经走到了尽头。

——侯杨方《盛世启示录》

表 中国与英国(欧洲)18世纪人均国民收入对比

人名 | 年份 | 中国 | 英国 | 中英之比 |

| 刘瑞中 | 1700 | 13.2 | 19.91 | 0.66 |

| 麦迪森 | 1700 | 600 | 923(欧洲) | 0.65(中欧之比) |

刘逖 | 1700 | 378 | 低于0.33 |

——整理自李强、徐康宁、魏巍《“康乾盛世”真的存在吗?

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“康乾盛世”的表现。(2)根据材料二并结合所学知识,简析“康乾盛世”出现的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对康乾盛世的看法。

材料一 夏商周,史称三代,三代期间均有一统雄心,但只有周立之后,广为封建,才在政治上,并由政治而文化上实现了最初的大一统。这种一统之势,在社会管理方面形成以王室为中心、为正统的政治权力体系;在民族关系上,形成了以华夏为主体,融合各族群的统一民族形态;在地域上,基本统一了宜耕地带,形成以华夏地区,也就是中原地区为主体,延及广大农耕地区疆域,以精耕细作为特点的农耕文明;在文化上,以华夏地域为主体的中原文化成为其文明的主要形态,并融合了周边地带的有益元素,形成了容纳多样文化而又以中原文化为正统的文明。

——杜学文《大一统的形成与治理体系的完善——从华夏文明到中华文明》

材料二 新中国成立以来,中国共产党领导中国人民在古典大一统模式的基础上,遵循社会发展规律,结合社会主义的基本要求,创造性地发展出了新大一统模式。在这一模式的指引下,现代中国实现了有效治理和科学发展。其一,中国共产党领导中国人民创立并发展了具有中国特色的人民民主。其二,中国共产党带领中国人民,立足于中国的“土壤”,创造了新型政党制度,是从古代专制社会到现代社会主义社会的转变。其后,中华人民共和国这一统一的多民族国家最终得以建立和发展。具体而言,更多地指向两个层面:一是在民族问题上,二是在统一问题上,即族群统一与疆域统一。这也正是大一统在社会主义中国最为明显的制度化表达。

——摘编自韩向臣、李龙《政治制度与政治文明:现代中国的新大一统模式》

(1)根据材料一并结合所学知识,简要说明分封制对西周“大一统”的促进作用。(2)根据材料二并结合所学知识,概括现代中国新大一统模式的特点,并指出其制度内涵。

(3)结合上述材料,就中国的制度建设与“大一统”模式之间关系,谈谈你的认识。

材料一 第二次国际产业浪潮发生在第二次世界大战之后,转移路径是从美国向日本和联邦德国转移,其时间主要在20世纪50年代至80年代。美国将国内钢铁、纺织这些劳动密集型产业转移到日本和原联邦德国,以应对第三次科技革命的大背景。美国国内只保留精密机械、精细化工、集成电路、家用电器和汽车技术等这些高附加值产业。美国之所以将部分国内产业转移日本和原联邦德国,一是自身国内产业结构的调整,二是冷战格局所决定:二战期间虽然日本和原联邦德国,给美国及其盟友带来比较大的伤害,但在冷战格局下日本和原联邦德国成为对抗苏维埃政权的有力法宝;另外,朝鲜战争引发的“特需经济”,也让美国加快了产业向日本转移的速度。

——摘编自张沙丽娜《国际产业转移背景下的中国企业国际化研究》

材料二 “一带一路”途经七十多个国家,覆盖全球64%的人口,沿线绝大多数国家和地区工业化水平较低。因此,中国有望借助“一带一路”战略通过国际产业的转入和转出,实现国内产业结构升级,同时优化沿线生产要素布局,实现区域内合理分工,不但推进国内发展和国际开放,而且对实现区域一体化、全球化有着重要意义。沿线国家大致可以分为产业结构较为发达的欧洲地区,资源丰富的中亚、西亚地区及蒙古,劳动力丰富的南亚、东南亚地区。发达的经济体往往拥有领先的技术和创新竞争力,包括德国的机械制造技术、化工技术等,英国的“八大技术和战略产业”,法国的核电技术、汽车制造等,意大利的军工、汽车制造等中国在相应方面也有较好的承接基础,有利于高端产业的引进。

——摘编自张理娟、张晓青等《中国与“一带一路”沿线国家的产业转移研究》

材料三 西方产业转移,把劳动与资本直接对抗的矛盾转嫁到发展中国家,而发展中国家仅仅获得十几年的工业增长,这些转移的资本、产业和技术接着就转化成增长背后的负债,紧接着就是产业资本全球化代价在发展中国家爆发。

——摘编自温铁军等《回看中国:20世纪末的“化危为机”与结构性制度变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析美国20世纪50年代至80年代产业转移的原因。(2)根据材料,比较二战后美国产业转移和中国“一带一路”下产业转移的不同之处。

(3)根据材料并结合所学知识,请你谈谈中国在产业转移和承接过程中如何提升危机应对能力。

材料一 中国历史上,主要的肉食资源来自于六畜。但在家畜之外,人们还曾驯养过多种野生动物,有关文献记载如下。《吕氏春秋·季春纪》“是月也,……后妃斋戒,亲东乡躬桑,禁妇女无观。省妇使,劝蚕事,蚕事既登,分茧称丝效功。”《尸子·存疑》云,“家鸭为鹜,不能飞翔,如庶人守耕稼而已。”《后汉书·光武皇帝本纪》“又驱诸猛兽虎豹犀象之属以助军威,自秦汉出师之盛未尝有也。”晋代傅玄《猿猴赋》,记载当时人不仅驯养猴,而且可使猴表演,猴可以听人语“戴以赤帻,袜以朱巾,……抵掌而胡舞。”北朝乐府民歌《木兰辞》中有“愿借明驼千里足,送儿回故乡。”(注:明驼指彩饰骆驼)。明宋应星《天工开物·甘嗜第六》中记述,“凡酿蜜蜂普天皆有。”清张万钟《鸽经》引用明代《畜德录》“鸟之中惟鸽最驯,人家多爱畜之。每放,数十里或百里外,皆能自返。亦能为人传书,昔人谓之飞奴。”

——摘编自杨海林、武仙竹《试论中国古代六畜之外的动物畜养》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代蓄养动物的特点并分析其影响。

材料二 某学者检索《宋会要辑稿》《宋大诏令集》《续资治通鉴长编》《建炎以来系年要录》等史料,从中搜罗出有关动物保护的诏令共57篇。如宋太宗《二月至九月禁捕猎诏》和《禁诸州献珍禽奇兽诏》,宋真宗《封禅禁屠宰诏》《令十月后方得焚烧野草诏》,宋高宗《禁捕雏卵等诏》,都是要禁止非时猎杀。宋真宗大中祥符八年(1015)八月五日,“禁京城杀鸡”。宋宁宗时禁止私杀驴骡驼马和耕牛。同时,禁止使用捕猎器械。如宋真宗颁布《禁粘竿弹弓置网猎捕之物诏》和宋仁宗《宗室上陵坟禁带粘竿等诏》皆专门明确提及禁止使用粘竿、弹弓、置网等捕猎之具。这类诏令的颁布,一定程度上约束了非法捕猎行为。

——摘编自闫国防《宋代动物保护诏令探究》

(2)根据材料二并结合所学知识,评价宋代动物保护诏令。

(3)综合以上材料,谈谈你对动物资源保护和蓄养的认识。

博览会,亦称展览会,是十八世纪前后兴起的一种大型人类聚集活动。它集展示、贸易、科技、文化、娱乐等元素为一体,创造了人类文明交流的一种崭新的形式。

材料一 1851年5月1日,万国工业博览会正式开幕,那晚,女王这样写道:我去了机器展厅,在那呆了两个钟头,多么有趣的参观,让人大开眼界。从前手工制作需要花费几个月,如今用精美无比的机器,一会儿就能完成。我们看了欧德哈姆发明的织布机……维特华兹先生发明的刨铁机和削铁机,削铁机能轻松把铁片削成半英寸厚的铁片,好像铁块和面包一样软!

——《维多利亚女王日记》

1851年首届伦敦世博会中国展区所展出的主要是丝绸、瓷器、宫灯、花伞、绘画等传统手工艺品。

——马敏《中国博览会通史研究的路径与方法》

材料二 直到二十世纪初,在振兴商务、发展实业的背景下,国内的博览会事业才逐渐兴起。1906年,晚清农工商部在京师开设劝工陈列所,“专供陈列中国自制各货,供人观览,以为比较改良之张本”。稍后,各省会和通商大埠均有仿行,或辟专馆陈列本地区精良农工商品,或借鉴欧美,特别是日本的经验,举办各种各样的展览会、劝业会……1910年在南京举办的南洋劝业会将中国博览会事业推向了一个高峰。

——马敏《近代博览会资料汇编》

材料三 2023年11月5日至11月10日,第六届中国国际进口博览会在上海举办,中国和世界进入“进博时间”。自2018年第一届进口博览会举办的六年来,进博会交出了一份令人瞩目的“成绩单”,参展企业越来越多、展品越来越丰富、开放举措更加有力,向世界充分展示了中国14亿人口的消费潜力和中国市场的巨大机遇,提升了外资企业对中国持续对外开放的预期和投资中国市场的信心。

——摘编自苏丽锋《进博会越办越好,彰显中国高水平开放》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中、英两国参展物品的差异并进行合理的历史解释。(2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪初中国出现博览会事业高峰的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对中国从参与到主办博览会历程的认识。

材料 中国对外政策全面调整是70年代末·80年代初进行的,其基本标志是1982年9月召开的中共十二大。……其主要内容表现为以下几个方面

一是把中国对外政策的根本目标确定为反对霸权主义,争取世界和平。

二是在中国一贯坚持的独立自主的和平外交政策中又增添了新内容,即不结盟。

三是淡化意识形态和社会制度的不同,把和平共处五项原则提高到突出的地位,用以发展同世界一切国家的正常关系。

四是在坚持独立自主和平外交方针的同时实行对外开放。

五是在坚持和平共处五项原则的基础上进一步加强经贸、科技的合作与交流。

六是坚定地站在第三世界一边。

七是充分运用中国是联合国五大常任理事国之一的国际地位,促进世界的和平与发展。

——摘编自郭德宏、王海光、韩钢《中华人民共和国专题史稿》

(1)根据材料并结合所学知识,指出20世纪80年代初外交政策调整后的具体内容。

(2)根据材料并结合所学知识,分析新时期外交政策调整的意义,并谈谈国家对外政策的调整应遵循的原则。

材料一 民初政治制度的变革,是中国历史的一个重大的发展,帝制的倾覆,共和制度的诞生,宪法的制定,国会的召开,选举的进行,政党政治的尝试,都是前所未有的新事物,是一场民主宪政的真正试验。这场试验虽然结局不成功,但依旧在历史上留下了辉煌的一页。民国初期仍处在半殖民地半封建社会环境之中,且中国的封建专制持续很长时间,这种背景下效仿西方的政治制度,甚至是“拿来主义”,使得受封建统治多年的民众缺乏心理准备,有些麻木不仁,国内的资产阶级力量也薄弱,不可能与帝国主义和封建主义彻底的决裂。辛亥革命的胜利具有特殊性,它不是具有共和理念的革命党人一方取得的彻底胜利,而是以暴力加谈判取得了成分复杂的胜利,由于各种目的而与清政府决绝的政治派别,拥兵武人挟革命大潮而来,为后面的政局动荡埋下了伏笔。

——摘编自刘英涛《民国初期政治制度分析》

材料二 1940年,毛泽东指出,抗日民主政权是几个革命阶级联合专政的、抗日的新民主主义性质的政权。根据地规定无论是抗日根据地的工人、农民、小资产阶级还是民族资产阶级、富农和一般地主,均可参加抗日政权。各地按照“三三制”的人员结构比例进行选举,“三三制”政权所体现的是以普遍、平等的选举制度为基础,成为抗日根据地具有自己独创特色的民主政治制度,为新中国建立人民民主政权和实行人民代表大会制提供了宝贵的经验。抗日民主政权的产生“经过人民选举”,凡年满十八岁的赞成抗日和民主的中国人,不分阶级、民族和性别均有选举权和被选举权。这一精神在各抗日根据地都得到了认真实行,并且制定了相应的选举制度。1944年美国观察团成员赴延安考察时也深刻感受到边区政治的特色,这里“人民积极向上,与重庆相比是另一个世界”。

——摘编自谢双明《论中国共产党抗日根据地民主政治的特色》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析民国初期政治变革失败的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括中共抗日根据地民主政治的特色,并简析其影响。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你从近代民主政治发展中得到的启示。

材料一 学田制度创立于北宋庆历年间。学田属于官田的一种,大多由朝廷划拨给州县学校和地方书院。学校用出租学田给佃户以收取地租的方式维持学计,地租主要是按季定额收缴粳米、糙米、菽麦等粮食作物,部分地方也采取折钱租的方式,如郓州学田“二千五百亩有奇,与民耕,岁输钱百万”,楚州学田年入七十万帛。学田的出租、收租、钱粮支付等,多由各学校自行办理,“一岁气廪……规划均制,不取于县官,而坐有余资”。学田制为学校的维持和发展提供了可靠的经济保障,宋代官办州县学校规模之大远超从前,北宋末年州县学校学生已达近十七万之众。

——整理自李清凌《学田制度:庆历改革的一项创举》等历史试题第5页(共6页)

材料二 晚清新式学堂的经费主要有整旧为新(将旧有教育机构的资产屋宇作为新式学堂的校产费用)官款拨给、民间捐助、学生缴费等几个来源。在大规模兴学伊始,整旧为新可以为教育提供较多的房产、资金支持,但可供改造的资源毕竟有限。金融形势的恶化、财政的超负荷运转,使清政府根本无法保障教育经费的投入。统治者对于新学又往往具有本能的抗拒,1867年关于京师同文馆开办算学馆的争论、1881年留美幼童的撤回,都清楚地表明他们对于西方文化的恐惧心理和排斥态度。教育领域管理混乱、财务制度不明确,也使得学生和民间投资者对于高昂的学费心存疑虑,学生故意浪费粮食、挥霍无度,导致教育经费的严重浪费,清末仅由饮食引发的学潮就达21次之多。

——整理自金林祥,赵会可《晚清新式教育经费不足原因分析》等

材料三 改革开放前,我国未提出过政府教育经费增长的要求。改革开放后,1985年发布的《中共中央关于教育体制改革的决定》、1986年颁布的《义务教育法》、1995年颁布的《教育法》,明确提出伴随国民经济发展和财政收入增长,逐步提高财政性教育经费支出占国内生产总值的比例和占财政支出比例。据统计,全国财政性教育经费占 GDP比例由1991年的2.81%上升至2016年的4.22%。

——摘编自王善迈《教育经费投入体制的改革与展望》

(1)根据材料一、简要评价宋代的学田制度。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳教育经费投入的主要因素。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对教育经费的认识。