材料一 教科书中的肖像画对于历史人物的刻画和历史信息的传播有着非常重要的作用。《中外历史纲要》(上) 中国古代史部分选了如下12位历史人物图像: 孔子(公元前551-前479)、 秦始皇(公元前259-前210)、 汉武帝(公元前156-前87) 、 唐太宗(598-649)、王安石 (1021-1086) 、 岳飞 (1103-1142) 、 朱熹 (1130-1200) 、 明太祖 (1328-1398)王守仁(1472-1529)、戚继光(1528-1588) 、郑成功(1624-1662)、康熙帝(1654-1722)。

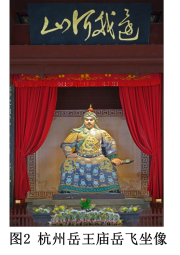

材料二 不同时代的岳飞画像

|  |

| 南宋宫廷画家刘松年(1131-1218)拥护抗金,反对投降,为缅怀抗金英雄而作《中兴四将图》。画作中的岳飞(1103-1142) 面白无须,身材微胖,头带方巾,一身淡绿装束,拱手而立,表现出儒雅气度。 | 岳王庙的雕塑是20世纪80年代艺术品,岳飞头戴红缨帅盔, 身着紫色蟒袍, 臂披金甲, 右手握拳前抚,左手按向后,目光如炬, 气宇轩昂。 |

材料三 《宋史·岳飞传》载: (岳飞) “好贤礼士,览经史,雅歌投壶(吟雅诗及作投壶游戏,后常指武将之儒雅行为) ,恂恂如儒生”。

——摘编自逯成武《从统编教材选图的变化看史料实证素养的培育》

(1)从历史贡献的角度对材料一中 12位历史人物进行分类,完善表格内容。

| 类别 | 人物 | 历史贡献 |

| 政治家 | 秦始皇、汉武帝、唐太宗、王安石、明太祖、康熙帝 | |

| 民族英雄 | 岳飞、戚继光、郑成功 | |

| 思想家 | 孔子、朱熹、王守仁 |

(2)有人认为材料二中图1更接近岳飞真实形象,结合材料二、三阐释其依据。

| 出处 | 诗句 |

| 唐彦谦《采桑女》 | 愁听门外催里胥,官家二月收新丝。 |

| 白居易《观刈麦》 | 家田输税尽,拾此充饥肠。 |

| 杜荀鹤《山中寡妇》 | 桑柘废来犹征税,田园荒后尚征苗。 |

| A.生产水平低下 | B.农民负担沉重 | C.兼并之风盛行 | D.赋税制度变革 |

材料一 在汉和魏晋时期,官员的选任标准是“乡举里选”“以名入仕”。简单地说,就是由乡党举荐素有贤名之人,包括德名、才名等,这些被举荐者经过进一步考察可担任官职。当时选官制度的主要代表有察举制和九品中正制。隋炀帝大业二年(606年),设进士(科),以诗赋及策问取士,这标志着影响中国数千年的科举制度的开始。科举制主要的特征是进行统一书面考试,根据文采优劣进行人才选拔,所以又有人将其归纳为“以文取士”。隋唐至王安石变法前,“文”的内容比较多样,包括诗、赋、策、经,甚至算、地理、法律等。从王安石变法到明中期,“文”主要指的是经义,而到了明(后期)清,则主要是指八股文。

——摘编自许为《“以名入仕”与“以文取士”人才选拔制度比较——以察举制和科举制为中心》

材料二 科举制进行的人才选拔无法与社会变革需要相适应,晚清科举制的废除、学堂的兴起、教育的改革在当时是不可逆转的一大趋势。在这个以科学为主导、东西方冲突的时期,提倡人文知识的科举制势必会被时代所淘汰,会被废除。经过义和团运动,很多大臣觉得新式学堂和科举制度两者是水火不容的关系,需要逐步将录取的名额减少,到科举制度被完全废除为止,从而奠定新教育、新学堂的良好基础。袁世凯、张之洞向朝廷上奏,提出如果不废除科举制度,士人会有侥幸心理存在,不会按照既定学制来学习,因此折人才的培养需要建立大量新式学堂,只有废除了科举制,士人才能够在新式学堂之中安心学习西方先进知识,抛弃借助科举制做官的心理。

——摘编自范子乐《浅谈清末科举制度废除的原因》

(1)根据材料一并结合所学知识,简要评价中国古代人才选拔从“以名入仕”到“以文取士”的演变。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析晚清科举制被废除的原因。

| A.秦二世 | B.汉武帝 | C.汉光武帝 | D.北魏孝文帝 |

| A.体现了少数民族政权的封建化 | B.加速了少数民族政权的更迭 |

| C.助推了南北方的经济文化交流 | D.削弱了匈奴贵族的政治地位 |

| A.诗歌以描写节日活动为主 | B.体育活动丰富文学素材 |

| C.宫廷体育活动向民间扩展 | D.社会体育活动丰富多彩 |

材料

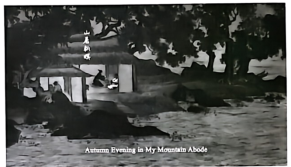

《诗画二十四节气》以二十四节气为线索,精选与节气内涵和意境相符的知名古画、古诗,运用三维转二维技术,对古画进行修复与后期制作,并配以内容相符、意境美好的英文版古诗词,使古画、古诗词在新媒体技术的加持下“动起来”,以中外年轻受众更容易接受的动画形式,传播中国独特的节气之美、诗画之美、意境之美。

动画作品《诗画二十四节气·白露》画面之一

画:【明】唐寅《溪山渔隐图》

诗:【唐】王维《山居秋暝》

译:许渊冲

——据武宝贵《中国风动画在国际传播中的应用研究——以〈诗画二十四节气〉为例》

(1)上图展示了哪些优秀传统文化?结合所学知识简析其价值。(2)除了动画作品,中国优秀传统文化在当代的传播还可采取哪些方式?结合材料一与所学知识,提出一个创意并说明其主旨。

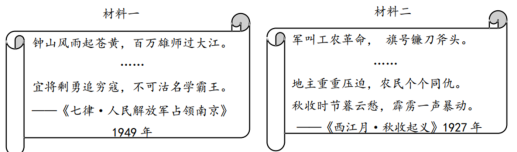

诗歌可以反映社会风貌,人们的思想和情感,帮助我更深入地了解过去的时代。有小组搜集了毛泽东的诗歌,开展“诗何以载史”的项目化学习。

| A.中华文明起源时期 | B.统一多民族国家建立时期 |

| C.繁荣与开放的时代 | D.统一多民族国家发展时期 |

| A.南昌起义 | B.八七会议 |

| C.井冈山革命根据地的建立 | D.武昌起义 |

| A.井冈山 吴起镇 | B.瑞金 吴起镇 |

| C.井冈山 甘肃会宁 | D.瑞金 甘肃会宁 |

| A.延续与变迁 | B.量变与质变 | C.目的与手段 | D.内因与外因 |

(6)1935年,朱德发布的《中国工农红军布告》中第一次提到“长征”一词,他写道:“红军万里长征,所向势如破竹”;1937年,美国记者埃德加·斯诺在其纪实文学作品《红星照耀中国》中将“长征”译为“Long March(直译为:长途行军)”;而国民党方面从20世纪30年代至80年代一直将中共的长征诬称为“西窜”。你如何看待各方对“长征”表述的差异?

材料 18世纪末到19世纪中叶,英国文学旅游兴起并成为一门产业。民众仿效16世纪以来贵族“欧陆游学”传统,参观英国知名作家的出生地、故居和墓地,探访文学作品中描述之地,以求“更深刻地理解熟悉的文本”。

地处偏僻的斯特拉特福,因是莎士比亚出生地而成为旅游胜地。1847年出版的《英国最杰出诗人的故居和常去之处》配以版画介绍英国作家故居,深受读者欢迎。伦敦威斯敏斯特教堂有乔叟、斯宾塞等众多作家的墓碑或纪念碑,备受游客青睐。人们还将文学作品视为“旅游指南”,前往伦敦、罗切斯特等地,与作品中的人物“邂逅”,“跟随哈代想象出来的人物的活动轨迹游览他们的故土”,领略司各特作品中描述的苏格兰高地风光,寻找历史记忆。“莎士比亚之乡”“哈代之乡”“司各特之乡”等英国文学之乡成为一道道亮丽的文化风景线。

——摘编自(法)马克•布瓦耶《16—21世纪西方旅游史》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括英国文学旅游兴起的原因。(2)根据材料并结合所学知识,简析18世纪末到19世纪中叶英国文学旅游的影响。

材料一 姚莹(1785—1853),安徽桐城人,桐城县是人文荟萃、人才辈出的“文物之邦”,具有深厚的人文沃土。而麻溪姚氏则“代有名贤、学问、文章、道义、宦绩,渊源有自”,积累了家族丰富的精神财富,潜移默化地激励着一代代后人。姚莹出生时家境已衰落,因此早年生活磨难多多。6岁入学,师从方兰荪先生。8岁起,师从族兄姚维藩,姚维藩曾从姚鼐受古文学,且具经世致用思想。姚莹母亲口授《诗》、《礼》二经,还经常讲述里中和姚氏先人史事懿行,引导其兄弟励志,以不坠“先业”。14岁的姚莹“已好为诗歌”。“束发之初,即思慕古”,泛览汉魏至当代作者著述,“诵古人之言,求古人之义”,而“略知为人”。

——摘编自施立业《中国近代思想家文库姚莹卷》

材料二 鸦片战争期间姚莹担任台湾道,领导台湾人民击败英国的进攻。他在鸦片战争前就开始搜集外国书籍。鸦片战争后,更注意寻求抵抗外国侵略的办法。他认为:要雪中国之耻,首先需要知道敌人的虚实。书生眼光短浅,不勤远略,对海外夷势夷情,平日不肯讲求,一旦外国猝然来攻,惊若鬼神。这种拘迂之见,误尽天下国家大事。他对英、法、俄等国的情况,印度、尼泊尔入藏的交通要道,以及喇嘛教、天主教等问题进行探讨,指出英国在吞并印度之后,早已蓄谋窥伺中国的西藏,建议清政府加强沿海和边疆地区的防务。

——摘编自张海鹏,翟金懿《简明中国近代史读本》

(1)据材料一,概括影响少年姚莹人格形成的有利因素,并说明其所起的浸润作用。

(2)据材料二,归纳姚莹挽救危局的应对之道,并结合所学知识分析其历史背景。