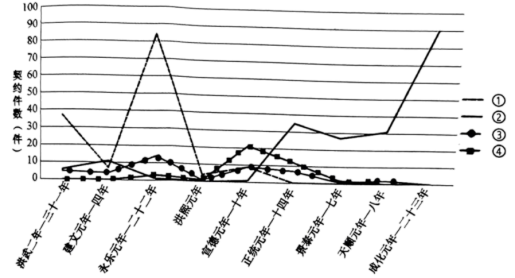

材料一 1369-1487年徽州427件土地买卖契约使用宝钞、谷物、绢布、白银情况

——据万明《明清徽州社会经济资料丛编》等整理

材料二

——福建师范大学历史系《明清福建经济契约文书选辑》

材料三 目前发现的契约文书呈现出数量多、分布广、价值大等特点,是中国历史变迁最生动的载体,它们就像一个个的点,是古人经济交易活动最真实的写照。日本学者寺田浩明认为:只要接触过明清时期民间文书史料集的人都会认为,当时的一般民众的日常生活或日常的社会关系都是依靠这些相互性“契”或“约”来支撑的。

就契约文书的内容与格式而言,呈现出丰富多彩的面貌,又具有极大的相似性,从此出发可以让我们对于中国文化有更为深层的理解。

——摘编自仲伟民等《契约文书对中国历史研究的重要意义》

(1)写出材料一中反映白银使用情况图例的序号,说明判断的理由。

(2)根据材料一、二、提炼明朝土地买卖的相关信息。

(3)结合上述材料与所学,概述契约在经济与社会中的作用。契约文书“呈现出丰富多彩的面貌,又具有极大的相似性”反映出中国文化有何特点?

| A.历史记载的可靠与否须通过考古发掘加以核实与鉴别 |

| B.不断发现的史料可以丰富人们对已知历史事实的认知 |

| C.考古研究的最重要价值在于能够推翻原有的历史研究 |

| D.最新科技的应用能够让史学研究立足现实,以古鉴今 |

材料一 赋役之法,唐租庸调犹为近古。自杨炎作两税法,简而易行,历代相沿,至明不改。太祖为吴王,赋税十取一,役法计田出夫。具上、中、下三等,以赋十万、六万、三万石下为差。府三等,以赋二十万上下、十万石下为差。即位之初,定赋役法,一以黄册为准。……洪武九年,天下税粮,令民以银、钞、钱、绢代输。

——摘编自《明史·食货志》

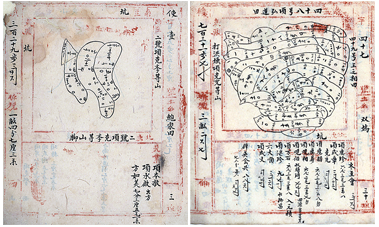

材料二 鱼鳞图册是明清政府统计民间土地占有情况,并据此征收田赋的册籍,由此形成了系统的土地管理制度。总图上一块土地挨着一块土地,状若鱼鳞,因此叫作"鱼鳞图册"。此后土地买卖过割,父子兄弟分家,都要写明鱼鳞图册上的编号。

康熙四年(1665)《歙县二十六都——图新丈使字号鱼鳞册底》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明代初期赋税的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括《歙县二十六都一图新丈使字号鱼鳞册底》的史料价值,并分析鱼鳞图册发挥的作用。

材料一 中国自古即重视对民众的教化,以至从中央到地方均有专人掌管教化。士人希望统治者贯彻儒家“民惟邦本”的理念,做到轻徭薄赋,使民以时,爱惜民力,为民请命成为优秀士人的重要任务。早在先秦,儒家便提出“从道不从君,从义不从父”的原则,主张“故当不义,则子不可不争于父,臣不可不争于君”,中国古代士人的社会批判不少是直接正面地向君主提出的……概言之,作为社会基本价值、准则的自觉维护者,中国古代优秀士人从未放弃社会批判的责任。

——摘编自张踢勤《论中国古代士人的使命感

材料二 康有为在《论语注》中提出了“德贵曰新”的思想,主张价值观念变革要适应时代潮流。梁启超在《释“革”》等文中又提出了“新道德”、“道德革命”的主张,批评“今世士大夫谈维新者,诸事皆敢言新,惟不敢言新道德”,严复提出了“鼓民力、开民智、新民德”的启蒙三民主义,“新民德”的立意即在进行道德重建、道统重构。谭嗣同在《仁学》一书中号召冲决“三纲五常”的网罗,成为近代史上首位激烈挑战传统道德的思想家,又致力于重建新仁学体系,重建新时代的道德准则。革命派也提出了“道德革命”、“三纲革命”、“家庭革命”等口号。

——摘编自命祖华《清末新型知识群体:从传统士大夫到现代知识分子的转型》

材料三 1899年1月,康有为在回忆“公车上书”时说:“再命大学士李鸿章求和,议定割辽台,并偿款二万万两。三月二十一日电到北京,吾先知消息,即令卓如(梁启超)鼓动各省,并先鼓动粤中公车,上折拒和议,湖南人和之……时以士气可用,乃合十八省举人于松筠庵会议,与名者千二百人,以一昼二夜草万言书,请拒和、迁都、变法三者……并日缮写,遍传都下,士气愤涌,联轨察院(都察院)前里许,至四月八日投递,则察院以既以用宝(光绪帝批准和约),无法挽回,却不收。”许多论著据此认为康有为发起和组织了“公车上书”,并将之视为资产阶级改良派走上政治舞台的标志。

——摘编自《康南海自编年谱》等

材料四 20世纪七八十年代以来,史学界对康有为的说法提出了诸多质疑。茅海建详细查阅清朝军机处《随手档》《早事档》《上谕档》《电报档》《洋务档》《收电》《交发档》《宫中电报电旨》等档案,提出:“从二月二十七日至四月二十一日,在不到两个月的日子里,上奏、代奏或电奏的次数达 154次,加入的人数超过2464人次……在各省,封疆大吏电奏反对者(反对签订和约)已过其半数;在京城,翰林院、总理衙门、国子监、内阁、吏部官员皆有大规模的联名上书;举人们的单独上书也达到了31次,加入的人数达到了1555人次;举人们参加官员领街的上书为7次,加入人数为135人次。”“四月初八日(5月2日),即康有为所称‘不收’其上书的当日,都察院代奏了官员举人的上书共计十五件。”“由此可以证明,康有为组织的十八行省公车联名上书,并非都察院不收,而是康有为根本没有去送。”

——摘编自茅海建《戊戌变法史事考二集》

请回答:

(1)根据材料一,概括指出中国古代知识分子的思想特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出清末知识分子的思想变化。

(3)材料三、四对待“上书”焦点问题的阐述有何不同?

(4)从史料类型(即文献史料、实物史料、口述史料、官方正史、私人日记,或者一手材料、二手材料)角度评析材料三、四论点依据的价值。

| A.考古资料否定了史记 | B.甲骨文、金文标志着汉字的成熟 |

| C.多种史料的相互印证 | D.出土文字价值一定优于传世文献 |

| A.口述史料比文献记载更具史学研究价值 |

| B.新中国史研究须借助百姓的家族史记述 |

| C.宗法观念依旧深刻影响国人的思维方式 |

| D.实物史料可以成为史料实证的重要方式 |

| A.应当坚持道德评价为先、价值判断跟进的原则 | B.宜遵行尊重古人的认识,即是对历史尊重的原则 |

| C.古人的评价未必科学,新说的建立一定要用材料说话 | D.需要立足现实穿越历史,按照逻辑规律进行时空思辨 |

| A.研究顾氏如何从法理上证明中国要求的合法性 |

| B.宁可信其有,不排除以后会找到相关资料证据 |

| C.文艺影视作品中的演绎、渲染是正常合理的 |

| D.该发言反映了国人的心声,也具有史料价值 |

| A.亲历者的记录一定是准确可信的 |

| B.文学色彩太浓不具备史料价值 |

| C.因为是电影,所以毫无史料价值 |

| D.现存慰安妇的讲述是研究日本侵华的第一手史料 |

①文学作品不具有史料价值,故金庸著作记载不可信

②研究历史人物须依靠家谱,故东洋文库藏孤本可信

③解开乾隆的身世之谜还需要借助其他更多种的史料

④只有正史《清史稿》才是记载乾隆出生的可靠材料

| A.①②③ |

| B.②③④ |

| C.①②④ |

| D.①③④ |