材料一 据不完全统计,从秦汉至明清,各种灾害和歉饥就有5079次。统治阶级为应付灾荒,设置了一些社会保障机构。民间也曾广泛流行着许多自发形成的地区性或行业性的互助团体,它们有的以同一村庄的邻里乡亲为依托,有的以同一姓氏家族为纽带,有的以亲朋好友为网络,有的以同业人员为单位,构成了一个社会互助救济的民间群体。当互助团体成员因年老、疾病、伤残、生育或遭受不可抗拒的灾难时,能及时得到互助团体的救济。

——摘编自王国奇《中国古代社会保障思想与实践初探》

材料二 1931年颁布的《中华苏维埃共和国劳动法》第68条规定,社会保险对于一切雇佣劳动者不论他在国家企业、协作社办私人的企业,不论工作时间之久暂,及付给工资的形式如何,都得施及之。社会保险基金用于支付工人年老、患病、伤残、生育、失业、死亡等情况。1931年《劳动法)实施一年以后,由于有些条文规定不符合当时苏区的实际情况,给根据地造成了很大危害,出现了许多私人企业倒闭,工人失业,师傅不愿带徒传艺等现象,影响了根据地的生产、运输和市场供应。1933年10月15日,重新颁布《中华苏维埃共和国劳动法》,就上述情况做了一定的修改,主要是对某些过高要求做了适当地降低。

——摘编自王广彬《中国社会保障法制史论》

(1)根据材料一概括中国古代社会保障实践的具体表现,并结合所学知识,分析中国古代注重社会保障的原因。

(2)根据材料二,归纳中共苏区社会保障政策的特点。综合上述材料并结合所学知识,你认为社会保障制度建设应遵循哪些原则?

材料一 抗日战争使美英对中国战略价值的认识发生了变化。正如美国亚洲舰队司令亚内尔所说,是中国的抵抗挡住了日本军团,它们才没有向加利福尼亚进军。中国是世界抵抗侵略的前哨,是极具战略价值的远东地区抵抗侵略的堡垒。此后,中国活跃在世界反法西斯战争的舞台,积极参与国际事务,承担起了一个大国的责任。在旧的国际体系解体之后,中国积极参与了新的国际体系的创造,并由此而在国际事务中担当重要角色。

——摘编自王建朗《大国之路的起点:抗日战争与中国国际地位的变迁》

材料二 一战期间,德国首次在欧洲战场使用毒气弹,造成大量军民伤亡。一战后,日本陆军省聘请科学家专门研究化学毒剂生产、使用等有关问题。日军研制的化学毒剂有糜烂性毒气和催泪性毒气等9种之多。为了确保对苏作战,及时将国内生产的毒气弹运往中国前方战场,日本在中国东北设立了很多研制、装配、存放化学武器的工厂和部队。1939年8月,在齐齐哈尔建立了集研究、实验和实战于一体的关东军陆军化学研究所,代号516部队。据统计,516部队与731部队合作进行过50余次毒瓦斯人体实验,以获取毒气武器试验相关资料。日本政府每年投入巨资支持化学式器研制生产,因此日本成为二战时期拥有化学武器最多的国家,也是唯一一个持续在战场上使用化学武器的国家,如徐州会战和武汉会战中使用了呕吐弹,在南昌会战中大量使用化学武器等。日本战败又将大量化学武器遗弃在中国。随着中国现代化建设的推进,发掘出的遗弃化学武器造成了多起健康被害事故。而且由于遗弃的化学武器外表没有黄油保护。不仅侵蚀严重,而且一部分已经泄露,造成水源、土壤污染。

——摘编自王玉芹《日军在华化学武器的研制应用及遗弃》

(1)根据材料一,归纳中国在世界反法西斯战争中的作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析日军在华研制和使用化学武器的原因,说明使用和遗弃化学武器给中国造成的后果。

材料 全面抗战以来,广大海外华侨同仇敌忾,掀起抗日救国运动高湖。各地侨胞纷纷组织起来,成立抗日团体,从各方面支持祖国的抗战事业。1938年在新加坡成立南洋各属华侨筹赈祖国难民总会,推举陈嘉庾为主席。

1937-1945年,海外华侨以各种形式捐款捐物,捐款共达13亿余元。捐献的医药品,单是奎宁丸种,价位即达250万元。冬衣募集,南侨总工会负担了50万件。从1939年2月至9月,先后有九批共3200余人回国参加滇缅,滇黔等交通线的抗战物资运输工作。马来西亚的华侨机器工人不过千人,而应募回国服务者达200人以上。

抗战期间,海外华侨进行抗日宣传,各地华侨报刊均开辟抗战专栏,报道祖国人民英勇奋战的消息,动员华侨声援祖国抗战。经周恩来推荐,胡愈之到新加坡就任《南洋商报》编辑主任,从1941年元旦起,胡愈之每天写一篇社论,把风云变幻的国际形势、抗日战争的最新消息、国内发生的重要事件及时在《南洋商报》发布。

——摘编自章伯锋、庄建平主编《抗日战争》

(1)根据材料并结合所学知识,概括华侨支援祖国抗战的方式。

(2)根据材料并结合所学知识,简析华侨支援祖国抗战的意义。

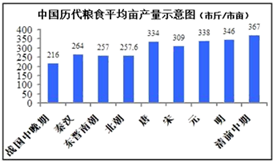

材料一 从如图可以看出,汉代粮食亩产已达到一定水平。明和清前期,随着稻田复种指数增加,亩产又有一定的提高。但从汉代到清中叶的两千年中,粮食亩产只增长了39%。

——编自吴慧《中国历代粮食亩产研究》

材料二 在中国,小农经济一锄一镰,一个主要劳动力加上一些辅助劳力,就可以到处组织起简单再生产,虽然脆弱,又非常顽强。小农经济这种顽强的再生产机制所造成的结果便是中国传统农业经济的水平位移——横向发展。

——编自王家范《中国历史通论》

材料三 中国传统农业是在国家全力倡导、监督下得以发展成为一种进步的形态。但是,“农为国本”,这话的反面,也意味着国家的一切都得靠它滋养支撑。正是高度中央集权的大一统国家对农业的强控制,使农业本身受到重压,整个经济结构缺乏自身运行的独立机制,变得非常僵硬

——编自王家范《中国历史通论》

(1)材料一反映了中国古代农业怎样的发展概况?结合所学知识,指出明和清前期粮食亩产提高的外来因

素。

(2)结合材料二和所学知识,分析我国小农经济既脆弱又顽强的原因。举例说明“中国传统农业经济的水平位移”的具体表现。

(3)概括材料三中“农为国本”的两面性。从经济角度分析农业发展的成果“无法扩散、转化、辐射到其他的经济领域”的原因。

材料 黄河流域是我国古代粮食作物的主要分布区,史前时期,粟是黄河流域分布最广的粮食作物,裴李岗文化、马家窑文化等遗址都发现过粟。黍的分布与粟相当,是华北地区与粟共存的一种农作物。稻由于自然条件的限制,种植面积十分有限。

商周至春秋时期,稻成为仅次于黍、粟的主要粮食作物,郑州白家庄商代早期遗址曾发现过稻壳的遗存。小麦从西亚传入并在黄河流域种植,甲骨文中多见“麦”字,战国秦汉时期,关中地区修建的郑国渠、白渠、龙首渠等大型水利工程,大为改善了当地的灌溉条件,小麦成为仅次于粟的主要粮食作物。水稻在水利条件优越的地区已经大量种植,较以往有明显改变。

魏晋南北朝至宋元时期,黄河流域小麦和水稻种植面积不断扩大。这一时期域外传入的新粮食品种高粱、荞麦种植范围逐渐扩大,其中荞麦因抗秋寒低温、生长期短的特点,在南北各地广泛种植,明清时期,稻、麦的地位发生了新的变化。由于自然环境变化,黄河流域水稻种植面积明显缩小,同时小麦因灌溉技术的提高,替代黍、粟成为北方主要粮食作物。但这一时期粮食作物种植最明显的变化,则是以玉米、甘薯、马铃薯为代表的农作物的传入,它们因具有高产、耐瘠、耐旱涝的特点,广泛种植于原来不适宜稻、麦生长的地区,全面改变了原来农作物种植结构与组合形式。

——摘编自邹逸麟《中国历史地理概述》

(1)根据材料并结合所学知识,概括古代黄河流域粮食作物种植结构的变化并简析其原因。(2)根据材料并结合所学知识,分析古代黄河流域外来农作物传入的影响。

主题一 全民族抗战

材料一 抗日战争期间国民党军队与日军展开的会战主要有22次,重要战斗1 117次,小型战役3.89万余次,毙伤日军85.9万余人,国军总共死伤322万多人。

材料二 共产党领导的八路军、新四军和其他部队从抗战一开始就深入敌人后方,发动群众,武装群众,开展运动战和游击战,建立抗日根据地和解放区,在华北、华中、华南开辟了广大的敌后战场。共产党的军队在抗战开始时只有几万人,到了1945年初发展到91万人,还有农村中不脱离生产的民兵220万人。在极其艰难的条件下,敌后战场的八路军、新四军共作战9.2万多次,收复国土83.7万平方千米,占沦陷区总面积的66%。

——摘编自郭德宏《论抗日战争史研究中的若干重大问题》

材料三 1939年11月,国民党召开五届六中全会,决定“军事限共”,并开始制造事端。陕甘宁边区处于日本帝国主义的侵略和国民党的包围中,中共为了克服重重困难,巩固边区和鼓励各阶层人民抗战,提出了若干抗战政策,其中很重要的一项政策即为“三三制”。“三三制”政权的特点表现在人员分配方面,规定了共产党员、非党左派进步分子以及中间派分别占三分之一,是抗日战争时期统一战线的具体形式。

——摘编自杨明《抗战时期陕甘宁边区延属分区基层民主建设研究》

材料四 1938年5月,毛泽东在《论持久战》中对持久战的一系列问题进行了系统完整论述。毛泽东认为抗战作战形式应该是“基本的是游击战,但不放松有利条件下的运动战”。毛泽东多次强调:“兵民是胜利之本”“战争的伟力之最深厚的根源,存在于民众之中”。正是基于这样的认识,中国共产党放手发动群众,深入敌后,开展游击战,不断地建立和巩固抗日根据地。

全面抗战爆发前后,国民党逐渐形成了持久消耗战略的思想,其基本内容是:“以空间换时间”和“积小胜为大胜”。国民党制订了“游击战重于正规战”的作战方针,但在实战中又设想用顽强的阵地防守充分杀伤敌人,遏制日军的进攻势头。1938年国民党提出“团结海内外全民族一切力量”“训练全国壮丁,充实民众武力”。但同年蒋介石又下令,对各地自发组织的游击队“一律勒令取消”,李宗仁说国民党把抗战“前途建立在欧战和世界大战之上”,因此在日本进攻面前被动应敌、苦撑待变。

——祝滨滨《抗战时期国共两党持久战略之比较》

主题二 东方主战场

材料五 从1937年到1941年,中国的国际援助主要来自苏联,苏联3次向中国提供了总额为2.5亿美元的低息贷款,且全部为军火贷款,苏联援助的飞机、坦克、大炮等军火物资通过新疆和甘肃的西北国防大通道输送到内地抗战前线。而同期美、英、法的援助总共才2.6亿美元,且均为非军事贷款,主要用于购买非军事品和稳定货币。

从1940年起,尤其是太平洋战争爆发后,美国成为援助中国的主要国家。1941年3月,罗斯福总统将《租借法案》适用于中国,从1942年到战争结束,美国援助的枪炮弹药、飞机坦克及各种军用装备通过滇缅公路、中印公路和驼峰航线进入昆明、重庆等地,租借法援助总额达到13亿美元左右。

——徐中约《中国近代史》等

主题三 抗战的胜利

材料六 日本法西斯企图灭亡中国的史无前例的大规模入侵,激发起全民族空前的爱国热情,中华民族数千年悠久历史文化所积聚起来的民族凝聚力在亡国灭种的威胁面前如同火山般地喷发出来。国共两党重新携手,建立了以国共合作为旗帜的抗日民族统一战线。在这一旗帜下,一切炎黄子孙,同心协力,一起为抗日战争贡献自己的力量

——石源华《中华民国史(第十卷)》

材料七 抗战是中华民族复兴的转折点。从宏观的视角看,它是一场全面的民族解放战争,中国不仅打败了日本,消除了亡国的危险,还从盟国那里挣脱了不平等枷锁,在国家主权的收复与巩固方面大有进展,获得了平等地位。抗日战争中,中国还积极参与国际事务…中国的国际地位可以说经历了一个不断提升的三级跳……在旧的国际体系解体之后,中国积极参与了新的国际体系的创造,并由此而在国际事务中担当重要角色。

——摘编自王建朗《抗日战争与中国国际地位的变迁》

(1)根据材料一,指出国民党的正面战场在抗战中的作用。

(2)根据材料二,指出共产党领导的敌后战场在抗战中的作用。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析“三三制”政策提出的历史背景。

(4)根据材料四,概括指出国共两党抗战如何体现了有异有同。

(5)根据材料五并结合所学知识,分析抗战期间国际对华援助的变化及国际援助对中国抗战的影响。

(6)根据材料四、五,概括中国抗战的特点。

(7)根据材料六以及所学知识谈谈抗日战争胜利的原因、影响。

(8)根据材料七并结合所学知识,说明抗日战争是“中华民族复兴转折点”的原因。

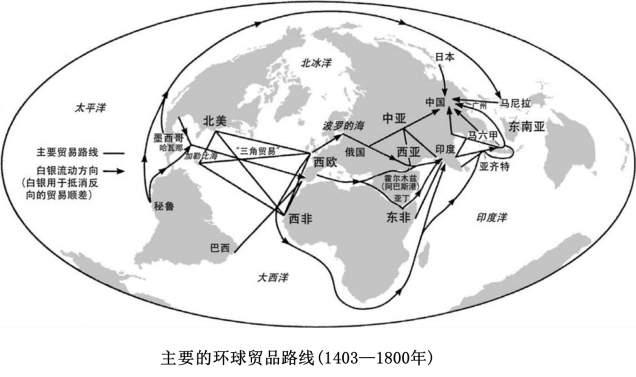

材料一

——【德】贡德·弗兰克《白银资本:重视经济全球化中的东方》

材料二 大航海时代以前,欧洲白银的年产量约为3万千克,但是到16世纪下半叶,从美洲大陆流入西班牙的白银实际上每年超过20万千克。在从16世纪到17世纪的100年间,欧洲的银价下跌了三分之二、物价反而上涨了3倍。但是,依靠基本固定的地租生活的领主阶层的资产受通货膨胀的影响出现持续缩水状况,工商业者不断发展壮大。商人用美洲大陆的白银购买的印度、东南亚、中国的物产,并不是运到意大利各都市,而是运到经济快速增长的低海拔区域——尼德兰的安特卫普,与英格兰和尼德兰的毛织品、波罗的海的粮食作物、法国的红酒等展开交易。

——摘编自【日】宫崎正胜《商业与文明》

(1)据材料一并结合所学知识,概括1400—1800年世界贸易的特点。(2)综合以上材料,指出世界白银的流动走向,并结合所学知识分析这种流动带来的影响。

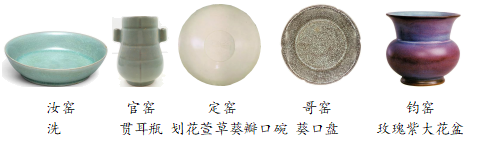

材料一 汝窑的天青、官窑的灰蓝、定窑的粉白、哥窑的米黄、钧窑的玫瑰紫,这些醒目的颜色是宋瓷中五大名窑的标志性成色,也是中国瓷器史上令人难忘的“年代秀”。宋元时期,瓷器成为继丝绸之后中华文明新的物质象征。

宋朝五大名窑的瓷器

——摘编自《中外历史纲要》(上)等

材料二 明朝后期,以景德镇为例,制瓷业规模很大,有官窑约五十八座,民窑达九百座。瓷窑内部已有很细的分工,有陶工、匣工、土工之分,有利坯、车坯、釉坯之分。镇内佣工每日不下数万人,其中一部分人在民窑内劳作,工资是按日以白银计算的。民窑生产的瓷器是为了售卖,有着广阔的国内外市场。

——整编自邓广铭等《中国通史:从上古传说到1949》等

(1)根据材料一,并结合所学,分析宋朝制瓷业发展的社会经济条件。

(2)根据材料二,并结合所学,概括明朝后期制瓷业相较于宋朝的突出发展,并加以简要评价。

材料一 为了防备沿海奸民与倭寇勾结,朱元璋下令“片板不得下海”,禁绝了民间一切的海外贸易。在严厉海禁的政策下,民间私人海外贸易被视为非法行径,被迫走上畸形发展的道路,即被迫转入走私和武装走私。隆庆皇帝(明穆宗)被迫调整海外贸易政策,允许民间私人远贩东西二洋,史称“隆庆开关”。清朝初期政府延续明朝的对外政策,对海外贸易严加限制。康熙时期,自开海禁之后,每年造船出海贸易者,多至千余,回来者不过十之五六,不少人留居南洋。清政府认为“数千人聚集海上,不可不加意防范”,且南洋各国历来是“海贼之渊薮”,因此于康熙五十六年复行南洋海禁。南洋海禁之后,本来一度繁荣的对外贸易,又复委顿。

——摘编自朱绍侯等《中国古代史》

材料二 重商主义是15世纪至17世纪中叶在英国占支配地位的经济思想,重商主义者认为积极参与国际贸易是国家致富的有效捷径。伊丽莎白一世执政时期,伍斯特1557年贫困人口比例为18%,诺威克1570年贫困人口比例为22%,与城市相比,农村人口的贫困现象更加严重。16、17世纪是欧洲民族国家兴起的重要时期,新兴的民族国家迅速转入了争霸战争之中,从16世纪后半期起,欧洲战火连绵。而此时的英国在欧洲诸国中显得弱小。伊丽莎白一世统治时期的英国,以国家的公共利益和绝对君权为最高利益,通过重商主义政策的推行,强力推动了本国经济和政治的近代转型,为英国民族国家的崛起奠定了坚实的物质基础。

——摘编自宫艳丽《论重商主义与英国民族国家的崛起》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清海外贸易政策的变化及其影响。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出英国与明清海外贸易政策的不同,分析英国实行重商主义的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对海外贸易政策的理解。

材料一到了明代,随着政府强制性植棉种桑政策的推行,江南地区植棉业日益发展,形成了以松江府、太仓州为中心,兼及苏州府、嘉兴府部分县镇的棉花种植区。这些植棉区域的种植本身即为目的性明确的商品性生产,出现了“沙土高仰,粒来不产,仰食外郡……仅种木棉一色,以棉织布,以布易银,以银籴米,以来充兑(粗税)”的新经济现象。江南地区沿河网密集分布的棉花交易中心,在明清商品市场,尤其是棉花市场网络中起着基本网络的作用。江南地区的棉花贸易已大大超出了江南地区区域性市场的限制,而是走向全国。“以百里之所子。常供数省之用”,形成了具有一定经济基础的全国性市场。

——摘编自张海英《明清江南地区棉花市场分析》

材料二明清时期棉花在湖北各地都有生产,汉阳、孝感都是著名的棉布产地。汉口市场中棉花并非大宗商品,但在清末,汉口逐渐成长为中国内地最大的棉花集散市场和消费市场。汉口得江汉水系之利,又是铁路干线连接点。鸦片战争后列强向中国大肆倾销洋纱,以弥朴棉纺织品的销售在中国不理想的局面。洋务运动时期,张之洞创办湖北织布局后,为降低成本,决定改良湖北棉花品种,引进纤维长、产量高的美洲棉种。棉花种植户的收益相对较高,也自愿扩大植棉面积,有的农民购买洋纱作为经线,用棉花纺的土纱作为纬线,这种“洋经土纬”的土布很耐用,也深受农民喜欢,因而有的农村出现了专门加工棉花的职业,到19世纪末,汉口棉花交易仅次于上海,是中国第二大棉花市场。

——摘编自黄继东《清末民初汉口棉花市场研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清江南地区棉纺织业繁荣的原因,并说明其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代汉口棉花市场形成的背景并分析其作用。