材料一

——南开大学历史系主编《清实录经济资料辑要》

材料二

或者曰:“高、曾之时,隙地未尽辟,闲廛未尽居也。”然亦不过增一倍而止矣,或增三倍五倍而止矣,而户口则增至十倍二十倍,是田与屋之数常处其不足,而户与口之数常处其有余也。……曰:天地有法乎?曰:水旱疾疫,即天地调剂之法也。然民之遭水旱疾疫而不幸者,不过十之一二矣。曰:君、相有法乎?曰:使野无闲田,民无剩力,疆土之新辟者,移种民以居之,赋税之繁重者,酌今昔而减之。禁其浮靡,抑其兼并,遇有水旱疾疫,则开仓廪,悉府库以赈之,如是而已,是亦君、相调剂之法也。然一家之中有子弟十人,其不率教者常有一二,又况天下之广,其游惰不事者何能一一遵上之约束乎?一人之居以供十人已不足,何况供百人乎?一人之食以供十人已不足,何况供百人乎?此吾所以为治平之民虑也。

——选自洪亮吉《意言·治平篇》

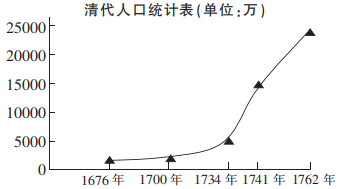

(1)指出材料一中清朝人口高速增长的时期,并结合所学知识分析这一时期人口高速增长的原因。

(2)根据材料二,分析人口高速增长带来的问题。并概括材料二中提出的具体应对措施。

(3)综上所述并结合所学知识,谈谈你对人口问题的认识。

材料一 党领导举行秋收起义、广州起义和其他许多地区起义,但由于敌我力量悬殊,这些起义大多数失败了。事实证明,在当时的客观条件下,中国共产党人不可能像俄国十月革命那样通过首先占领中心城市来取得革命在全国的胜利,党迫切需要找到适合中国国情的革命道路。从进攻大城市转为向农村进军,是中国革命具有决定意义的新起点。

材料二 一九三五年一月,中央政治局在长征途中举行遵义会议,事实上确立了毛泽东同志在党中央和红军的领导地位,开始确立以毛泽东同志为主要代表的马克思主义正确路线在党中央的领导地位,开始形成以毛泽东同志为核心的党的第一代中央领导集体,开启了党独立自主解决中国革命实际问题新阶段。

材料三 一九七八年十二月,党召开十一届三中全会,果断结束“以阶级斗争为纲”,实现党和国家工作中心战略转移,开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期,实现了新中国成立以来党的历史上具有深远意义的伟大转折。

材料四 一百年来,党领导人民不懈奋斗、不断进取,成功开辟了实现中华民族伟大复兴的正确道路。中国从四分五裂、一盘散沙到高度统一、民族团结,从积贫积弱、一穷二白到全面小康、繁荣富强,从被动挨打、饱受欺凌到独立自主、坚定自信,仅用几十年时间就走完发达国家几百年走过的工业化历程,创造了经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹。

——上述材料均选自《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》

(1)根据材料一结合所学知识,指出党开辟的适合中国国情的革命道路及创建的第一个农村革命根据地。(2)根据材料二结合所学知识,简述遵义会议的历史意义。

(3)根据材料三结合所学知识,指出十一届三中全会做出的历史决策。

(4)根据材料四结合所学知识,谈谈你对中国共产党的认识。

材料一 北京大学教授张传玺认为,中国历史上形成大一统的中央集权制度,是由当时的国情和民情决定的,其正面作用是主要的。在四大文明古国中唯有中华文明一脉相承,也反证了我们的先人在两千余年前选择的中央集权国家的政治道路是正确的。

(1)根据材料一,分析中央集权政治道路的合理性。结合所学知识举一例进行说明。

材料二 1911年11月,孙中山在与《巴黎日报》记者谈话时说:“中国由于地理上分为二十二行省,加以三大属地即蒙古、西藏、新疆是也,其面积实较全欧为大,各省气候不同,故人民之习惯、性质亦随气候而为差异。似此情势,于政治上万不宜中央集权,倘用北美联邦制度最相宜。”但在实践中,…武倡起义后,不到两个月,内地有14省与上海一地举起义旗,脱离清廷,宣布独立。在这种“独立”中,不少都受地方主义影响,拥兵自重,有割据之意。

——辛向阳《百年博弈:中国中央与地方关系100年》

(2)根据材料二,概括孙中山在处理中央与地方关系上的主张及其结果。

材料三 下表是澳门1999年与2018年各项经济指标对比。

| 时间 | 1999年 | 2018年 |

| 生产总值(亿) | 473 | 4403 |

| 人均生产总值(元) | 121363 | 673481 |

| 失业率(%) | 6.5 | 1.8 |

| 免签待遇 | 3 | 144 |

(3)根据材料三,指出澳门20年来的经济发展趋势,并根据所学知识分析其原因。

(4)结合以上材料,谈谈你对处理中央与地方关系的认识。

材料一 清政府限制国内商民出海贸易。康熙二十三年开海贸易后,规定山东、江南、浙江、福建、广东等省各海口的“商民人等有欲出洋贸易者,呈明地方官,登记姓名,取具保结,给发执照。将船身烙号刊名,令守口官弁查验,准其出入贸易”,但是只“许令乘栽五百石以下船只,往来行走”……康熙五十六年定例:“出洋贸易人民,三年之内,准其回籍,三年不归,不准再回原籍。”清政府限制出口商品的品种和数量。康熙四十七年,“禁商贩米出洋"。五十九年规定:“沿海各省出洋商船,炮械军器概行禁止携带。”乾隆二十四年禁丝筋贩卖出洋”。其他如火药、硝磺、铁器、大黄、绸缎、茶叶、书籍等商品也在限制之列。

——岳麓版《经济成长历程》第9课前言

材料二 20世纪70年代末80年代初,在新科技革命日新月异的推动下,信息、资本和商品在全球的流动加快,跨国公司迅速发展,第三轮经济全球化的浪潮兴起。恰好从这时起,中国共产党人抓住了新的时机,在总结历史经验的基础上,成功开创了一条在同经济全球化相联系而不是相脱离的进程中独立自主地建设中国特色社会主义的道路,也就是中国和平发展的道路。社会主义中国在改革开放中展现的蓬勃生机和活力为世界所瞩目。到2010年,中国在超越日本后成为世界第二大经济体。这就是第三轮经济全球化与中国之命运。

——摘编自郑必坚《新时代中国和新一轮经济全球化》

(1)根据材料一,指出清政府的海外贸易政策及其表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出第三轮经济全球化兴起的条件,并概述中国如何“抓住了新的时机”。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你从古今经济全球化中得到的基本认识。

材料一:1784年以前,美国与中国没有直接往来。尽管美国人对中国非常陌生,但也还大致形成了对中国的初步印象,把中国看成一个文明礼仪之邦,表现出尊敬和羡慕,这一时期美国人的中国形象是积极和美好的。1784年“中国皇后号”来华后,美国人开始有机会亲眼目睹中国的“庐山真面目”,他们发现眼见的中国与耳闻的中国相去甚远,顿令第一批美国商人产生一种失望感。

材料二:我们有像中国那样忠诚的战友,它有着取之不尽的人力资源……。中国依靠其吃苦耐劳、足智多谋的人民,将十倍地报偿我们以前给它的援助。……。长期以来一直备受美国蔑视和施舍的中国迎来了最佳时光……。其影响至今仍清晰可见。

材料三:伴随着朝鲜战场烽烟四起,成吉思汗的好战形象重新在美国人脑海中浮起中国被视为莫斯科的“傀儡”和忘恩负义的“侵略者”。中国在美形象也进入了一个新的历史时期。

——皆据王立新《试论美国人中国观的演变(18世纪~1950)》

阅读材料一,指出1784年以前美国人可能通过哪些渠道了解中国。“中国皇后号”来华后,中国社会的哪些现象可能“令第一批美国商人产生一种失望感。”?

(2)材料二反映了哪一时期美国人的中国观?简要分析这一时期美国人的中国观形成的原因。

(3)阅读材料三,指出这一时期美国人的中国观,并简述其形成的历史背景。

(4)谈谈你对“美国人中国观”的认识。

6 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一宋初统治者认识到官员的俸禄与其廉洁的关系,实行了一项精简官员编制、合并州县、提高官吏待遇的政策。州县官员编制精简后,每位州县官加俸五千钱,之后又不断增加各种额外的津贴。与其他朝代相比,宋朝给予官员的俸禄待遇是最为优厚的。宋代的这种高薪制,对于官员的廉政有正面的保障作用。

——《宋史》

材料二英国是世界上第一个制定反腐败法律的国家……1889年,英国颁布了第一部反腐败法,即《公共机构腐败行为法》……1906年通过的《防止腐败法》……将范围扩大到不仅包括公共机构的工作人员,而且包括公共机构本身……?在英国,政府对议会负责,议会有权对政府进行监督……英国的司法机关完全独立于政府……司法机关可以通过普通法院的判决对政府及其官员的行为进行监督……舆论和新闻媒体的监督是对政府滥用职权的一种有效制约,使腐败行为更容易暴露在阳光下,因而在实际上对腐败行为起到了威慑作用。

——《英国的反腐败机制》

(1)根据材料一、二,概括宋初廉政措施的特点和英国反腐败的方式。

(2)根据材料一、二结合所学,指出英国近代监察制度与中国古代监察制度相比的进步之处,并谈谈你对廉政反腐的认识。

7 . 阅读材料,完成下列各题

材料一

农业可以划分为原始农业、传统农业和现代农业等不同历史形态,它们是依次演进的。……中国古代农业虽然取得了辉煌的成就,但它毕竟主要是在小农分散经营的条件下形成的……由于传统农具明清后没有继续得到改进,由于人口增加、人均占有耕地面积减少,由于经营规模的狭小和分散,劳动效率低下,这极大地限制了其他经济文化事业发展的广度和深度。另一方面,尽管中国古代很早就出现了合理利用自然资源、因地制宜全面发展农业生产的思想……但在封建制度和分散经营条件下,不可能更大规模合理利用经济资源协调发展。

——摘编自李根蟠《中国古代农业》

材料二

为了获得足够的粮食、棉花、油料等产品,保证城市居民的生活消费和加工企业的原料供应,就要对农副产品实行贸易垄断即统购派购的制度。为了确保在低价统购派购的条件下农民仍然能把资源投入到国家工业化所需要的农产品生产中,就要求作出一种强制性的制度安排,使国家能够以行政力量直接控制农业的生产。按照这种逻辑,实行主要农产品的统购统销政策之后,(1953年)农业集体化运动随之开始并不断加速……

——林毅夫等著《中国的奇迹:发展战略与经济改革》

材料三

二战后,随着经济的发展,西方发达国家普遍建立了所谓“从摇篮到坟墓”的“福利国家”制度,在一些国家,如德国,失业工人享受的福利待遇甚至超过正常工作的低收入者,使得过多的公民宁愿领取社会福利金而不去工作。在希腊,公务员的未婚或离婚女儿,仍然可以在父母死后继续领取他们的退休金。很多国家的社会福利支出是其财政总支出中的最大项目,一般在30%以上,德国甚至达到71.49%。2010年社会福利在希腊政府总支出中的占比达41.6%。截至今年2月份,希腊的债务高达2940亿欧元,人均负债2.67万欧元左右,债务危机空前加剧。20世纪70年代起,改革福利制度的呼声逐渐高涨,联邦德国总理科尔说:“我们太贵了,这些既得利益现在都需要打破。”

(1)根据材料一,概括指出中国古代农业生产的主要特点。据根材料二,说明国家对农业进行的“强制性的制度安排”主要指什么?其根本目的是什么?

(2)根据材料三反映的问题,结合20世纪70年代经济形势的变化,谈谈你对福利制度改革的认识。