材料一 明太祖初一海内,仍元制,设中书省,综理机务。行之一纪,革中书省,归其政于六部,遂设四辅官。又仿宋制,置殿阁大学士,而其官不备,其人亦无所表见。燮理无闻,何关政本,视前代宰执,迥乎异矣。成祖简翰林官直文渊阁,参预机务,有历升至大学士者。其时章疏直达御前,多出宸断。儒臣入直,备顾问而已。

——摘编自张廷玉《明史》卷一〇九

材料二 阁臣至仁宣,以部院职、兼公狐衔地位骤显。也以票拟之预政形式,在明最高行政权力运行过程中之裁决权、执行权间构成一个中介程序。仁宣以来,阁臣多进士资格,翰林起身,识达大体,谙熟政令。且综理庶务,少搀杂各部门本位之偏狭,平章政事,更能拿出较为公允贴切之意见,其缓冲君主个人意志与国家机构职能之对立,调整国家机器合理运行之作用是显而易见的。

——摘编自姜德成《明代内阁制浅议》

(1)据材料一,指出明朝前期对传统中央官制创新的主要史实。与材料一相比,材料二中阁臣权力有何变化?

(2)据材料二,指出明中期阁臣对政治建设的积极作用;并分析其原因。

材料一 希腊神话用神的形象体现人的智慧和力量,体现出古典人本主义。……人类对于自然相对独立,对于自身社会具有一定的自主权……人不是社会与国家的消极附属品,而是宇宙中万物的尺度。

——杨师群《中西方上古宇宙观及相关文化之比较》

材料二

材料三 文艺复兴中人们重视人的价值、重视现世的生活以及反对“权威”的精神,都在当时人中间唤起了对于天主教会及其神学的怀疑及反感。……文艺复兴运动培养了大批人才。这些人中有的被称为基督教人文主义者、人文主义泰斗,有的被誉为宗教改革的先驱,他们在各自不同的领域对宗教改革运动的发生和发展起了巨大的作用。

——林涛《浅议文艺复兴对宗教改革的影响》

材料四 (启蒙运动)在宗教方面,主要口号是“砸烂可耻的东西”,即消灭宗教的狂热和不容异说。……在政治方面,哲人们也有一个关键性的用语——“社会契约”,……“行政权的受托人不是人民的主人,而是人民的办事员;它(人民)能如心所愿地使他们掌权和把他们拉下台;对受托人来说,不存在契约的问题,只有服从。”

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

请回答:

(1)材料一反映了古希腊哪一学派的主张?

(2)据材料二,指出拉斐尔的圣母像与中世纪相比,在立意上有何变化。列举两例文艺复兴在文学领域取得的成就。

(3)据材料三并结合所学知识,概括文艺复兴对欧洲社会产生的影响。

(4)据材料四,概括启蒙运动的思想主张。与材料三相比,人文主义有何新的发展?

材料一

| 1973年在江苏如皋县发现了一只唐代(7-9世纪)木船,用隔舱板分隔成9舱,舱深1.6米。船舱和底部用铁钉加固,夹缝填以石灰桐油。船中出土有日用的粗瓷和陶器,还有开元通宝钱二枚。 ——南京博物院《如皋发现的唐代木船》 | 1974年泉州湾后渚出土的南宋海船,共分13个舱,舱跟舱之间的隔板厚10到12厘米。隔舱板跟船壳板用扁铁和钩钉钉联,隙缝处用桐油灰腻密,具有严密的隔水作用。 ——泉州海外交通史博物馆编《泉州湾宋代海船发掘与研究》 |

材料二 (中国船)比较大一些的船只有十三个货舱,就是船里面的隔间,都是用硬木板装隔的,跟船壳紧密地钉在一起。如果船只发生意外,忽然触礁或者受到鲸鱼的撞击而产生漏洞海水就从破洞流进船舱船员一旦发现漏洞,立即把货物搬到别的舱里。由于这种舱隔绝得十分严密,所以一个舱进水,并不影响其他的船舱。等船员把损坏的地方修复以后,货物仍可搬回原处。

——【意】马可·波罗《马可波罗行纪》

材料三 1787年,美国著名科学家富兰克林在关于美国和法国之间的邮船计划的信里写着:“它们的货舱照中国的方法分隔成各别的舱区,并且把每个舱区都腻缝紧密,以免进水,似乎并没有不方便的地方。”英国的本瑟姆曾经考察过中国的船舶结构,并且对欧洲的造船学作了改进,引进了中国的水密隔舱结构。1795年,本瑟姆受英国皇家海军的委托,设计并且改造了六艘新型的船只。在他所写的论文中说他所造的船“有增加强度的隔板,它们可以保护船只,免得进水而沉没,正像现在中国人做的一样”。

——摘编自金秋鹏《中国古代的造船和航海》

阅读材料,结合所学,指出运用水密舱技术的优势,并简述中国造船技术的影响。1900年,马应彪吸纳12位股东共计2.5万元,在香港创立先施百货公司,自己以大股东身份担任司理。他采用“不二价”(明码实价)销售模式,并想效仿英国商店雇佣女售货员的方式,但女性抛头露面站柜台有违传统,无人应聘,其妻亲自上柜台售货。

1912年和1917年,马应彪先后在广州和上海也建立了先施百货公司,除了购物场所,还设有照相馆、餐厅、电影院等。百货公司营业盛况空前,消费者络绎不绝。

——摘编自桢淳《华侨在中国最早创办的百货公司》等

依据材料指出先施百货公司的创新之处。结合所学分析先施百货公司逐步发展的社会背景。材料一 19世纪末,英国在华势力范围以长江流域为主,遍及多个省区,在列强中位居首位。沙俄在黑龙江、吉林境内建筑铁路以达海参眼,并取得东北境内铁路沿线地区内的行政权、警察权和开矿权。这样,包括辽东半岛在内的整个东北便成了沙俄的“势力范围”。德皇威廉二世曾发布命令:“胶州湾领土,归德意志帝国所占有。”法国逐渐将西南三省纳入到自己的势力范围。日本要求清政府作出承诺“日后拟在福建省内兴造铁路……当先向日本政府筹商”,主张“将浙江划归我势力范围”“其界限应达到江西,抑或涉及浙江及江西之一部”。美国三次向英法德日等国申明“门户开放”的主张:对任何条约、口岸或任何既得利益不加干涉;各国货物,一律按中国政府现行税率征收关税;各国在各自“势力范围”内,对他国船只、货物运费等不得征收高于本国的费用。

——摘编自王云红《势力范围:一个概念在近代中国的形成与发展》

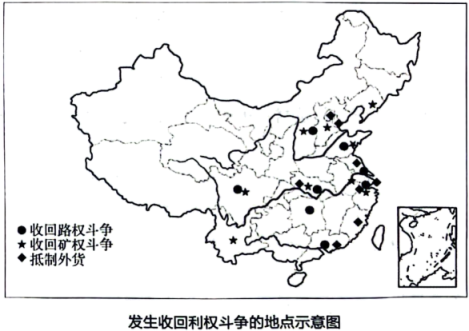

材料二 针对帝国主义疯狂掠夺在华的铁路修筑权和矿山开采权,中国人民展开了收回利权的爱国运动。美国合兴公司攫取粤汉路权之后,违约将股票转让给比利时银行团。湖南、湖北、广东人民要求“废约自办”,声势浩大,迫使美国合兴公司作出让步。在勒索六百多万美元赎款后,合兴公司同意废约。江浙人民则为收回苏杭甬(甬,即宁波)路权,和英帝国主义进行斗争,自行集款筑路。清政府先是执意向英国借款修筑,遭到两省人民的坚决反对。后来怕激起“民变”,将英国借款移作别用,允许苏杭甬铁路归为商办。山西人民为了从英国福公司手中收回采矿权,经过反复谈判,在偿付赎款后收回了平定、盂县、潞安、泽州的煤铁开采权。运动中,还收回另外一些路矿的部分权益。帝国主义尽管不甘心吐出既得利益,但面对声势浩大的群众运动,不得不稍稍改变策略,在勒索大量赎款以后,交回部分利权,以缓和中国人民的反抗。

——摘编自战逸《清史》

(2)阅读材料二、概括晚清收回利权运动的特点,分析收回利权运动发生的原因和影响。

材料一 济贫法制度的根本缺点是,它以救贫为主,而不是以预防贫困为主。济贫法制度下的任何救济都是在贫困成为一种事实以后方才提供,而不是在可能出现贫困之前提供,以便防止贫困。因此,济贫法制度从根本上说不可能有效地解决贫困问题,尤其是随着工业社会的发展,社会问题愈发复杂,贫困的原因更加多样化、社会化,在这种情况下,仅仅以救济为主的济贫法制度显然已经无法满足社会发展和变化的需要。1870—1914年,英国的社会问题类型复杂、程度严重,超过以往任何一个历史时期。贫困问题只是其中的一种社会问题,失业问题、健康问题、老龄化问题的严重程度绝不亚于贫困问题。这些社会问题尽管相互影响、互为因果,但是各种社会问题本身的影响愈发明显。济贫法制度陷入困境之中。

——摘编自杨山鸽《后福利国家背景下的中央与地方关系》

材料二 社会福利国家模式变迁的历史比较

第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | |

政治派别 | 老左派 | 新右派 | 新中派 |

指导思想 | 社会民主主义 | 新保守主义 | 第三条道路 |

经济理论 | 凯恩斯主义 | 新自由主义 | 吸收新自由主义某些做法 |

价值观 | 社会平等、社会公正 | 个人自由、对不平等认 | 可强调起点平等、强调民主和责任意识 |

国家干预 | 混合经济 | 私有化程度高 | 新的混合经济 |

社会福利 | 全面而广泛 | 不同程度削减 | 积极的社会福利 |

就业状况 | 以充分就业为目标 | 把劳动力抛向市场 | 以社会投资(教育、培训等)促进就业。 |

社会关系 | 劳资合作、社会团结 | 劳资对立、社会问题突出 | 新的合作包容型社会关系 |

贫富差距 | 小 | 大 | 较小 |

工会力量 | 强大 | 弱 | 较弱 |

财政负担 | 大 | 小 | 较大 |

经济效率 | 较低 | 高 | 较高 |

生态意识 | 低度 | 低度 | 较强 |

——摘编自高鹏怀《历史比较中的社会福利国家模式》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析1870—1914年英国济贫法制度陷入困境的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出社会福利国家模式的前两个阶段对应的历史时期,谈谈对福利国家模式的认识。

材料一 中国古代重视国家礼仪,政府对各种礼仪的内容都有统一要求,抑制了仪法多元各行其是的现象,《史记》记载西汉初年朝廷上“群臣饮酒争功”,刘邦命叔孙通制订了朝拜礼仪,后来进行岁首大典时,“诸侍坐殿上皆伏抑首,以尊卑次起上寿(敬酒)”,刘邦称“吾乃今日知为皇帝之贵也”。在中国影响下,古代东亚地区事实上也形成了一个“礼文化圈”。

——摘编自胡新生《礼制的特性与中国文化的礼制印记》等

材料二 《天津条约》签订后,英法等国要求按条约规定及国际惯例,派使节觐见清帝呈递国书,但此后十几年清廷一直阻止使节觐见。1873年,外国驻华公使向清廷发出照会,要求觐见同治帝。随后围绕礼仪问题几经交涉,最终商定公使以鞠躬礼觐见。以下是描述觐见的两则笔记:

(2)材料二两则笔记记述的场景是否可信?请说明理由。

材料一 罗马的治国思路是只管上层,不管基层。罗马帝国,只是环地中海的上层精英大联合,基层群众从来不曾被囊括其中,更谈不上融合相通。罗马的行省中,只有贵族、官僚能说拉丁语,基层群众基本上不会拉丁文。一旦上层崩盘,基层人民就各自发展,把罗马抛到九霄云外。

材料二 秦汉完成了“从封建到郡县”,打通了上层与基层,创立了县乡两级的基层文官体系。由官府从基层征召人才,经过严格考核后派遣到地方全面管理税收、民政、司法和文教,将不同地区的基层人民整合起来,聚合成一个大文化共同体。即便中央政权崩塌,基层的人民还能看懂同样的文字,遵循同样的道德,理解同样的文化。

材料三 秦汉与罗马,都对后世具有独特价值。罗马是西方文明的政治基因,而中国“秦汉之世,实古今转变之大关键也”。这两条不同的文明道路,各有高峰低谷。我们应当从高峰中体会到彼此的优点,从低谷中体会到彼此的缺陷,再寻找各自改进之途。

——以上均摘编自潘岳《秦汉王朝与罗马帝国比较》序言

(1)根据材料一、二并结合所学,分析罗马帝国为什么“一旦上层崩盘,基层人民就各自发展”?与罗马帝国相比,秦汉时期在国家治理上有何特点?(2)根据材料三并结合所学,概述秦汉与罗马对后世的独特价值,简要谈一谈这两种文明道路对我们的启示。

材料一 抗日战争进入战略相持阶段后,日军对占领区人民实行残暴的殖民统治、经济掠夺和奴化教育……党中央所在地延安成热血青年革命者的“圣地”。党中央及时作出大量吸收知识分子的决定,把发展抗日的革命文化运动提上重要议事日程,中国人民抗日军事政治大学、青年干部训练班、鲁迅艺术学院等一批干部学校和专门学校先后创办起来,培养了大批干部。同时,加强党报党刊、新华社、新华广播电台等舆论阵地建设,大力发展文学创作和戏剧演出。1940年9月创办的延安自然科学院,是党的历史上第一个开展自然科学教学与研究的专门机构。根据地还重视初等教育工作,因陋就简地创办中、小学校。

材料二 21世纪党和政府领导的文化建设(部分)

| 2005年12月 | 中共中央、国务院出台关于深化文化体制改革的若干意见,明确文化体制改革着重围绕重塑市场主体、培育市场体系、改善宏观管理、转变政府职能等关键环节展开。 |

| 2007年10月 | 党的十七大强调要更加自觉、更加主动地推动文化大发展大繁荣,提高国家文化软实力。 |

| 2011年10月 | 党的十七届六中全会提出了坚持中国特色社会主义文化发展道路、努力建设社会主义文化强国的战略任务。建设社会主义核心价值体系是思想文化建设的一个重大创新。 |

| 2020年11月 | 党的十九届五中全会对文化建设从战略和全局上做了规划和设计,明确提出到2035年建成文化强国。 |

| 2022年10月 | 党的二十大报告明确提出,推进文化自信自强,增强中华文明传播力、影响力,推动中华文化更好走向世界。 |

——以上材料均摘编自《中国共产党简史》

(1)根据材料并结合所学知识,指出21世纪党和政府领导的文化建设新发展。(2)根据材料并结合所学中国近现代史知识,围绕“文化建设与民族复兴”展开论述。

(要求:写明论题,史论结合,表述清晰。)

材料一 三大战役的胜利,使国民党赖以维持其反动统治的主要军事力量基本上被摧毁,为中国革命在全国的胜利奠定了基础。在战役进行中,解放军广大指战员发扬高度的革命积极性和主动精神,英勇机智地同国民党军队战斗;各解放区人民以无比巨大的热情,以源源不绝的人力物力给予前线空前规模的支援;当时,解放军的装备虽已改善,但运输条件还极差。供应前方庞大部队的需要,全靠肩挑背负,小车推送。

——引自胡绳《中国共产党的七十年》

材料二 中国走上社会主义道路有其历史必然性。领导中华民族完成现代建国的中国共产党,是一个按照马克思主义基本原理建立起来的政党。……回顾中国两千多年的历史,我们可以发现土地兼并和贫富悬殊是每个王朝晚期面临的共同问题。土地兼并将会导致大量无地流民出现,贫富悬殊将会造成大量的城市贫民,最终导致国家的崩溃。中国共产党建立社会主义制度还有一个事关大一统的制度考虑。中国的大一统社会一直存在着基层社会自发的封建化倾向,当这种倾向发展到一定程度,就会瓦解大一统的国家政治。要一劳永逸地解决这个顽疾,就必须要废除其经济基础——土地私有制。最后,中国在1949年建国时国家一穷二白,积贫积弱。如果按照资本主义的常规发展,中国的工业化将是一个漫长的过程。但当时中国面临的国际环境要求中国必须快速实现工业化,特别是尽快建立起国防工业,因此社会主义是唯一的选择。

——改编自寒竹《民族复兴百年进程的历史逻辑》

材料三 改革开放40年来,中国的经济超高速增长的核心是制度变革,这一制度变革使中国经济从改革前经济濒于崩溃的边缘发展到目前经济总量位居世界第二。中国的经济改革选择了一条渐进式的改革道路。改革先从农村开始,1984年在农村改革成功的基础上,城市体制增量改革全面推开,经济体制改革开始了“体制外市场化”阶段。1992年至今,中国进入了一个整体协调改革时期。……渐进式改革道路可以说是理论和实践互动的产物,其中增量改革、试点推广、改革和开放互相推进都具有开拓性。

——摘编自张平、楠玉《改革开放40年中国经济增长与结构变革》

(1)根据材料一、概括三大战役胜利的重要原因。结合所学,指出中国共产党为保障对“前线空前规模的支援”而采取的重大举措。(2)根据材料二、概括中国走上社会主义道路的“历史必然性”。结合所学,指出中国确立社会主义基本制度的伟大意义。