材料 七七事变后,英国在华势力严重受损,其外交大臣艾登公开警告日本:“英国政府重视中日之间的和平解决。日本为了远东全局应该自我节制。”八一三事变后,英国警告:“日本的行为应为上海的一系列事件负责”,称其是“愚蠢的”,语气十分强烈。9月,在远东咨询委 员会上,英国准备专门研究日本对中国的侵略问题,后又提出召开九国公约签字国会议讨论远东冲突。在布鲁塞尔会议上,英国代表驳斥了日本有权侵入中国和反对中国共产党的谬论。七七事变后,英国积极寻求与美国合作,共同向日本施加压力以解决危机,而美国始终采取规 避、拖延办法不予答复。

——摘编自沈杨《试析“七七事变”后英美的不同反应》

(1)根据材料并结合所学知识,指出七七事变后英国对日本态度的变化,概括其变化原因。(2)根据材料并结合所学知识,简析美国对日本态度的影响。

材料 松筠(1752—1835年),字湘圃,蒙古族人。乾隆五十年(1785年),松筠奉帝命办理俄罗斯贸易。俄属布哩雅特人劫掠蒙古库伦商货,俄国官员不按照两国约定向清廷移交案犯,清政府发文交涉,俄不予理睬,清政府停止边贸往来。贸易久停,俄有悔意,撤去旧官,屡请开市,未得清廷允许。松筠积极斡旋,历经七年,使长期停止的边境贸易恢复正常。松筠两度出任伊犁将军,离任时共垦田六万四千亩;关心边疆文化建设,组织学者编撰《西陲总统事略》和《钦定新疆识略》,是晚清西北史地学兴起的标志;松筠边疆治理经验丰富,维护了边境地区的稳定。

——摘编自《清史稿·松筠传》

(1)根据材料并结合所学知识,概括松筠治理边疆的贡献。(2)根据材料并结合所学知识,说明松筠治理边疆的意义。

材料 中世纪,欧洲没有英、法等国家概念,只有伦敦、巴黎等地域概念。中世纪后期,封建制度逐渐被中央集权取代。16世纪,天主教的坚实堡垒西班牙、奥地利的哈布斯堡王朝阻碍新教传播,新教地区独立而出。1523年,瑞士排斥罗马教廷统治,加尔文改革使瑞士成为近代国家;1566年,信仰新教的尼德兰宣告独立,建立共和国。16世纪初期,路德教传入瑞典,1523年瑞典王国独立;不久丹麦成为新教王国。哈布斯堡王朝天主教联盟和英法为首“新教同盟”不断战争,1648年双方签订了《威斯特伐利亚和约》,规定了独立国家的主权地位,标志着欧洲近代民族国家基本形成。

——摘编自《欧洲民族国家的形成》

(1)根据材料并结合所学知识,简析近代欧洲民族国家形成的原因。(2)根据材料并结合所学知识,说明宗教改革对欧洲民族国家的影响。

材料一 1860年,美国开始农业现代化。1862年,美国通过了三个有决定意义的农业和农业教育立法;政府用稳定资金和健全制度推动农业建设,30年间建设了数十项大型水利工程。20世纪初,美国实现了农业半机械化。20世纪前期,美国两次农业危机,政府投入重点转向控制农业生产、维持农民收入、保护生态环境,促进了农业恢复发展。1940年,美国基本实现了农业机械化。1950年后,美国鼓励农用新技术,极力扩大农产品外销,农业水利化、良种化、化学化达到很高水平,在世界上最早实现农业现代化。

——摘编自《美国农业现代化历程》

材料二 1926年,斯大林指出没有工业发展苏联农业就无法发展,试图以美国模式改造苏联农业。1929年,苏联农业集体化。1933年,苏联拖拉机站和农场政治部门到村庄,在长期系统引入机械和技术上体现了明显的集体化管理效果。赫鲁晓夫时期,拖拉机站与集体农庄合并,大量垦荒、种植玉米、提高收购价格,为农场人员提供养老金。60年代,苏联农场高度机械化,其既是生产单位,又是福利机构。勃列日涅夫末期,苏联创造了一个工业投入、工人生 产、科学家规划,广泛参与的庞大复杂的现代化农业系统。

——摘编自《苏联农业的现代化》

材料三 1949—2010年,我国农业经历了集体所有制,产品统购统销,农民户籍;家庭联产承包责任制,农户成为农业主体;农民离土出村的三个农业现代化阶段。2010年前后,农村土地流转市场开始发展,机械化大幅度投入,农业生产率快速提升,同时农村劳动力跨区域转移,导致农业劳动力不断减少,农业用工成本上升,我国农业现代化进入转折和发展新阶段,农业发展模式从满足温饱和提高土地生产率为主,转向显化乡村价值、提高农村劳动生产率为主,城乡融合体制创新是这一阶段激发乡村活力的关键。

——摘编自《中国农业转型与现代化》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析美国在世界最早实现农业现代化的条件。(2)根据材料二并结合所学知识,概括苏联农业现代化的特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,与苏联比较,中国农业现代化的不同,简析当前中国农业转型的原因。

材料一 1871-1910年德国城市人口占全国人口比重(单位:%)

| 城市人口占全国人口比重 | ||

| 城市人口数量等级 | 1871年 | 1910年 |

| 10万人以上 | 4.8 | 21.3 |

| 1万人—10万人 | 7.7 | 13.4 |

| 2千人—1万人 | 23.6 | 25.4 |

| 2千人以下 | 63.9 | 39.6 |

——摘编自徐旭华《德意志帝国城市化影响因素分析》

材料二 在城市化进程中,大量的农业劳动力不断进入城市,土地利用日益集中,农业生产规模不断扩大,农业的机械化进程加快发展。有限的土地资源决定了德国农业领域扩大的不可持续性,于是,在持续工业化造成的对粮食、原料等不断增长的需求面前,刺激了德国农业科学技术,提高了单位面积产量。在1840年,德国著名化学家李比希发表《化学在农业中的应用》一书,提出植物生长主要靠氮、磷、钾三种基本元素,说明了施肥的科学道理,从此开始了科学的化学农业时代。同时,城市化改变了城镇的面貌和农村的生活节奏,让偏僻的村庄和城镇连接起来,原先城乡之间的隔阂被推倒,改变了农村人们的思想观念。

——摘编自姜丽丽《德国工业革命时期的城市化研究》

(1)根据材料一,概括1871—1910年德国城市化的特点,并结合所学知识说明其形成原因。(2)根据材料二并结合所学知识,简析德国城市化对农村的影响。

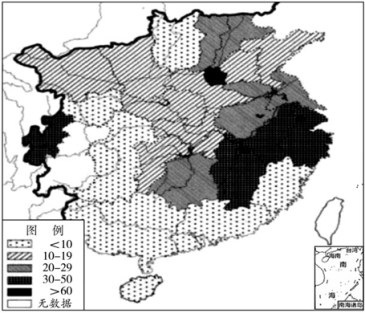

中国古代经济重心南移

中国古代经济重心自汉至宋发生了明显转移,由北方的黄河流域逐步转移到江南的长江流域。下面是研究这一变化问题的有关材料:

材料一 甲:西汉至北宋南北方人口占全国人口比例的变化

| 西汉 | 唐天宝年间 | 北宋崇宁年间 | |

| 黄河中下游地区 | 70.3% | 57.1% | 29.9% |

| 长江流域 | 20.3% | 38.1% | 54.3% |

乙:北宋中期土地垦殖率

材料二 宋代东南地区人均耕地越来越少,在土地上从事耕作的农民,无论是主户还是客户都为提高单位面积上的粮食产量而作出各种努力。在精耕细作农业的支撑下,“吴楚之地方数千里,耕有余食,织有余衣,工有余材,商有余货”。故宋人称:“今天下根本在于江淮,天下无江淮不能以足用,江淮无天下自可以为国。”天下根本在于江淮并不夸张,太平兴国六年朝廷规定由江淮漕往京师的粮食为400万石,至道初年增为580万石,大中祥符初年又增至700万石。

——以上材料均摘编自韩茂莉《中国农业地理》

(1)材料一对研究“经济重心南移”有何史料价值,请分别加以说明。(2)根据材料二并结合所学知识,简析中国古代经济重心南移的主要影响。

材料一 晚明时期,商贩奔波于南北之间,日夜不息。嘉隆时人李鼎称:“燕赵、秦晋、齐梁、江淮之货,日夜商贩而南;蛮海、闽广、豫章、南楚、瓯越、新安之货,日夜商贩而北,杭其必由之境也。舳舻衔尾,日月无淹。”

——摘编自范金民《明清时期大运河沿线地域商帮的活动》

材料二 明清时期不少人走进城市营商,他们在经商所在地共建会馆、公所,这些会馆、公所除了具有联乡情、祀神明,以增进同乡商人的地域认同和团结外,还具有管理商业的职能,如共同商议条规,保证商品质量,统一商品价格,既是防止同乡商人之间相互竞争,也是为了增强与其他商帮竞争的实力。《创建黄皮胡同仙城会馆记》记载了在北京经商的广州商人创建仙城会馆的目的和动机为“由利”:“乡人同为利,而利不相闻,利不相谋,利不相一,则何利?故会之。会之,则一其利。以谋利也,以是谓由利也。”认为同乡商人相互竞争难以获利,即使侥幸获利,也难以以个人的力量与市场上的其他商人以及牙行做斗争。建立会馆的目的虽为消弭同乡商人间的竞争及增强与其他地域商人、牙行斗争的力量,但恰恰说明市场主体间竞争的激烈。

——摘编自张明富《论明清时期的早期市场经济》

材料三 随着明初“开中法”的实施,北方边境贸易发展很快。1728年中俄《恰克图条约》签订后,边境贸易更是日趋活跃,晋商几乎垄断了中俄之间的边境贸易。明后期实施的“一条鞭法”,使“役归于地”,税“概以银征收”,商人免除了劳役之苦。“康乾盛世”时期,康熙实行了“摊丁入亩”的政策,取消了几千年来一直沿袭的人丁税,使封建人身束缚得以松弛,促进了商品经济的发展。从咸丰开始,国内阶级矛盾日趋尖锐化,国内战事频繁,当时军阀割据,土匪纷起,以致晋商票号各分庄损失巨大。洋务运动中兴之际,恰是山西票号极盛于各地之时,我国封建社会中土地可以自由买卖,受高额地租率的影响,晋商把利润大量投向土地,以获取坐享其成的地租,没有把票号与民用工业结合起来。19个世纪中叶以来连续不断的激进主义的暴力冲撞,一次次阻断了中国经济自然演进的路程,最终摧毁了山西商人。

——摘编自张泽一《晋商兴衰探究》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括明清商业发展的表现。(2)根据材料三并结合所学知识,分析明清时期晋商兴衰的主要原因。

材料一 本轮2023年巴以冲突以来的部分停火方案内容及其表决结果

| 名称 | 方案主要内容简概 | 赞成国 | 反对国 | 弃权国 | 表决结果 |

| 俄罗斯方案 | ①呼吁立即实行持久、受到全面尊重的人道主义停火;②强烈谴责针对平民的一切暴力和敌对行动;③呼吁哈马斯释放人质和提供人道主义援助。 | 中国、俄罗斯、阿联酋等6国 | 美国、英国、法国、日本4国 | 阿尔巴尼亚、巴西等5国 | 不通过 |

| 巴西方案 | ①呼吁实行人道主义暂停;②谴责一切针对平民的暴力和敌对行动以及一切恐怖主义行为,明确反对并谴责哈马斯实施的恐怖主义袭击;③敦促各方充分遵守国际法并开放人道主义通道。 | 中国、阿联酋、日本、巴西等12国 | 美国 | 英国、俄罗斯2国 | 不通过 |

| 联合国大会方案 | ①呼吁立即、持久和得到充分尊重的人道主义停火;②谴责针对平民的暴力和一切形式的恐怖主义行为;③呼吁释放人质和提供人道主义援助。 | 中国、阿联酋、法国等120国 | 美国、以色列等14国家 | 加拿大、奥地利等45国 | 通过 |

材料二 本轮巴以冲突造成大量平民伤亡,导致严重人道主义灾难,国际社会高度关注。习近平主席多次就当前巴以局势表明中国原则立场,强调应立即停火止战,保障人道主义救援通道安全畅通,防止冲突扩大,根本出路是落实“两国方案”,凝聚国际促和共识,推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决。(注:“两国方案”是指恢复巴勒斯坦民族的合法权利,建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、享有完全主权的独立的巴勒斯坦国)

——摘自中国外交部《中国关于解决巴以冲突的立场文件》

(1)根据材料一并结合所学,概括不同停火方案的主要分歧点,并指出其背后折射出的当代国际法的局限性。(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国提出“两国方案”的原因。

材料一 清乾隆以来,称海关所在口岸为“母口”,内陆常关、厘卡为“子口”。第二次鸦片战争后,依《天津条约》之规定,英、法、美等国外商若“已在内陆买货,欲运赴口下载或有洋货进售内陆,倘愿一次纳税,免各子口征收纷繁”,而中国商人仍需逢关纳税,遇卡抽金,不堪重负,只得部分地将税金转嫁于蔗农,许多蔗农被迫改种它物。据《东莞县志》(1911)记载,随着洋糖大量倾销,台湾、福建等地“旧日之糖,销路日微……多转由洋糖厂漏煮(精炼加工)”,民间不乏“或有以重金告求外洋糖车(制糖机械)奥妙者”。在此形势下,四川尤内江地区糖业经济却得到巨大发展——1911年,内江本地甘蔗种植面积超耕地面积50%,每年糖产量近万吨,超全国总产量50%。

——摘编整理自范毅军《广东韩梅流域的糖业经济》等

材料二 民国初年,四川军阀割据,关卡林立,糖税冗杂,无一定规,杂乱难考,多以糖房的牛只数量和产糖量进行双重计税,甚至有预征至1985年,致使内江糖业渐渐没落。1937年川政统一后,内江开展糖税制度改革,撤销了糖税(厘)局,实行糖清、白糖、桔糖改一税制,由营业税局负责核实征收,统一征收糖类专项营业税。1942年,国民政府财政部设川康区食糖专卖局于内江,糖类统税改为糖类专卖,按糖类收购价格(未核定收购价格前按当地批发价格)的30%征“专卖利益”,内江地区的糖税收入暴发性增长,与自贡制盐业并驾齐驱,内江成为川内重要经济中心,财政影响力甚至超过成都和重庆。1941年内江糖类统税收入不到1000万元,1943年增长到20845万元。

——覃玉荣《抗战时期川康区食糖专卖政策对内江糖业的影响》

材料三 新中国初期明确规定甘蔗、土糖为国家统一收购物资,一律不许进入利伯维尔场,全部实行统一收购,内江糖业进入“黄金时代”。1991年,内江市恢复征收糖业营业税,鼓励制糖自主经营,与市场接轨。但糖税制度改革忽视了必要流动资金、储存设备和等问题,许多糖厂选择将税负转嫁蔗农,导致蔗区损农坑农现象普遍,甘蔗面积剧减。糖厂进而“难为无米之炊”,最终许多制糖人才出走内江,内江制糖业逐渐衰落沉寂。

——张格《新中国成立后内江糖业的兴衰》

(1)根据材料一并结合所学,概括晚清关税制度下中国糖业的发展状况。(2)根据材料二并结合所学,分析内江糖税制度改革的影响。

(3)根据材料并结合所学,谈谈你从内江糖业兴衰中得到的启示。

材料一 潮汕地区始终存在一道阻隔彼此的“无形壁垒”……它即是在数千年来封建统治下形成的基层农村宗族组织。在封建时代,专制政权为维持自身的运转,同时由于生产力水平落后,每个农业家庭必须寻求一定的外力支持,农村社会也要保障乡民的基本权利利益,由此兴起了具有皇权色彩并以族权为主要内容的乡村自治权,加之潮汕地区多山地的地理环境使村庄生态相对稳定,资源竞争关系更加突出。在这种地缘和血缘关系的双重影响下,潮汕地区形成了强烈的血缘意识,它们视通婚为一种违背祖宗誓言的行为和宗族禁忌,长期以来使得基层乡村间的经济交流和文化沟通上存在着一道“无形壁垒”。

——摘编自马浩佳《潮汕宗族行为模式与乡村振兴发展战略关系考察》

材料二 2023年,槎桥、美西、美东、下六四个“世仇村”举行祭祖仪式,宣告解除数百年来的不通婚旧约,村民们互相赠送了睦邻友好牌匾,并在彼此祠堂告知先祖,表示大家已成为友好邻居,可以相互通婚,这个决定是多么来之不易……其实,自建国以来,伴随土改、农业合作化等系列运动,宗族早已被视作封建余毒成为国家重点打击对象。随着国家政权结构的触角延伸到乡村每一个角落,象征乡族自治传统的宗族组织就几乎已经停止了。但随着改革开放到来,家庭联产承包制又为宗族复兴提供了经济基础……它的存在实际上是对古代宗族社会合理成分的延续,但如何改造宗族组织使之符合农村现代化注定是一大难题。

——《广东百年不通婚“世仇村”和解调查》(南方农村报2023年)

(1)根据材料一并结合所学,指出造成“无形壁垒”的历史原因。(2)根据材料二并结合所学,分析改革开放以来农村宗族组织复兴的影响。