材料一 文艺复兴的影响侧重于知识分子,而宗教改革……享受到了“文艺复兴”开拓出来的人文主义的影响……把欧洲人民的觉悟,提高了一步。

——陈乐民《欧洲文明十五讲》

材料二 我们从两个角度来审视启蒙运动。一方面,启蒙运动的开创者和追随者对他们所继承的那个世界提出了广泛的批判……另一方面,启蒙运动的倡导者试图为更为清晰可靠地理解这些问题奠定充分基础。总之,启蒙运动乃是在批判与创新的大破大立之中展开。

——《启蒙运动百科全书》

材料三 (启蒙思想家)发展起一系列革命的原则,打算通过这些原则实现大规模的社会改革。其中特别使我们感兴趣的是他们在经济、政治领域中提出的一些具体建议。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史·1500年以后的世界》

材料四 西方从中世纪遗留下来的教会神学,其内容不是关于这个世界的问题,而是关于另一个世界的问题,身后世界的问题。任何神学的东西,只要人的思想世俗化了,理性觉醒了,那么神学的东西不管多么貌似强大,都是不堪一击的非常脆弱的。……在中世纪的西方封建国家中,与君权平列的有教权。……一个封建君主如果侵犯了封臣的权利,封臣就可以不对封主尽义务。……西方封建时代法律来自社会,而非出自君权。儒家的圣贤主张经世致用,相信可以把现实世界治理成为一个具有良好秩序的、合理的世界。正因这样,儒家经学对我们社会的影响之深、力量之韧是罕见的。……封建时代中国的皇帝,既是君,又是圣,君神合一。……一切权力都掌握在手里。除此,中国还有一个关于君权的理论,叫做“君者,法之原也”。……中国启蒙运动遇到的困难要比西方启蒙运动遇到的困难大的多。

——摘自吴于廑《中西启蒙运动的比较》

(1)从材料一的角度结合所学知识,分析为什么宗教改革比文艺复兴把“欧洲人民的觉悟,提高了一步”?(2)结合所学知识,如何理解材料二中“启蒙运动乃是在批判与创新的大破大立之中展开”?

(3)指出从文艺复兴到启蒙运动在思想领域内反封建方式的变化及变化的经济、阶级和文化原因。

(4)根据材料四、论证“中国启蒙运动遇到的困难要比西方启蒙运动遇到的困难大的多”这一观点。

材料一 商人会馆首建于明,至清而盛。明中叶以后这种由商人所建的会馆之所以出现,是经济因素发展所带来的一系列变化进行社会整合的产物。明清时期随着社会分工的进一步扩大,全国出现了几个比较稳定而富有特色的经济生产区域,突破传统社会千百年来形成的“千里不贩樵,百里不贩米”的经济格局。宋元以后,特别是明清时期,中国社会贱商的传统有所改变,士大夫阶层对商人及其职业的鄙视、敌对转而采取认同的态度,清康熙帝曾说过“通财贸之血脉者,惟有商贸。”这一转变是各地商人会馆兴起的政治舆论基础。明清以来纵横捭阖的十大商帮,以全国为战场进行商业战争,本地商帮与客帮之间矛盾频出。一些侨居商人阶层与当地社会的隔阂还不时造成纠纷和冲突,本地商人依仗其地域和人际、文化优势,常常欺侮、排挤外来客商。而这种社会的边缘化地位又反而促进了他们的相互认知和认同。于是乡土观念浓厚的中国明清商人同籍人士各出其力,通过在客地修建富有故乡文化特色的恢宏壮丽的会馆,向人们展示本土文化的博大精深,同时达到以群体力量共谋发展的目的。

——摘编自李晓琴、石涛《对明清商人会馆产生的动因探析》

材料二 近代上海的同乡会诞生于1905年反美华工禁约运动,民国时期,同乡会获得了较大发展,数量远远超过了会馆的规模。清末民初,随着新政的展开以及“社团主义”等新式社会概念的引入,很多社会中间组织都经受了早期现代化的更新与再造。较之会馆而言,同乡会内部管理民主化特征明显。同乡会一般都设有会员大会,选举理事会和监察理事会。另一方面,组织结构的科层化也是一个重大变化。比如,宁波同乡会按照会务的多寡设立了各种分工明确的专职机构。除此之外,同乡会更加注重外来人口的现实生活,还将其业务范围扩展到推行教育、提倡实业、介绍职业、调处争执、慈善救济、公共卫生等“救生”事项。

——摘编自邱国盛《同乡组织与近代上海外来人口的管理》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明清时期商人会馆得以发展的背景。(2)根据材料二,指出与会馆相比,近代同乡会的变化,并分析导致这一变化的原因。

(3)根据材料一、二和所学知识,说明会馆和近代同乡会设立的共同作用。

3 . 材料:唐代日本、朝鲜来华的遣唐使,通过贡赐关系与中国建立了变相的官方贸易往来。①海上民间贸易也日益发展。……宋朝的泉州商人李充,就曾“自置船一只携带各种丝绸和瓷器到日本贸易”。②为了管理海上贸易,从唐朝开始专门设置了市舶司。到了宋代,市舶司的收入成为国家财政收入的重要来源之一。③建炎二年(1128年),市舶司的收入占国家总收入的20%。

——张岂之《中国历史十五讲》

思考并且作答:提炼史料的主要观点,并结合所学知识加以说明。(唯物史观、历史解释)材料 清末的史书市场

1902年,书商在金陵乡试场前统计:“所销之书,以历史为最多,”《史论类纂》广告谓:“自维新后,试场、学堂莫不以历史试士,统观两场题目,均须切实史事。”书籍市场上,史论类书籍和西史书籍被士子广泛购阅,读史风气渐开,“通知今古,兼习外事”成为风尚。1902年,梁启超在其发表的《新史学》中言;“《二十四史》也,《九通》也……此等书皆万不可不读。”此一观点颇受趋新人士和举子的赞同。史书发行泛滥于市,泥沙俱下,《瀛寰志略》等史地书籍和《明治维新史》等外国政治史也分外畅销。底层读书人心目中的“史论”“史学”与“历史知识”等概念几乎画上等号,并无明显分别,“简”“速”“全”成为购买史书的标准,原本令人望而生畏的厚重史籍经由市场筛选简化,成了“可读之书”。时人多评举业史书难脱词章窠臼,不足为史著,只不过是将策论新瓶装旧酒,商业繁盛与质量低下形成鲜明的反差。

——摘编自王乐鑫《清末科举改制前后的史书市场》

(1)根据材料并结合所学知识,概括清末史书市场繁荣的原因,并简析史书市场繁荣背后暗藏的危机。(2)根据材料并结合所学知识,谈谈中国史书业的出路在哪里?

材料一 战国百家学士呈现了浓厚的政治取向,其学说“务为治者也”。士人阶层及其文化传统的强大影响,使得中国传统官僚政治呈现为一种意识形态政治,与学术文化变迁建立了千丝万缕的联系。战国秦汉间的政治进展对应着各家学说的此起彼伏,堪称政治文化史上的奇观。秦以三晋法家指导政治,文吏成为秦王朝的主要行政承担者,儒生则惨遭“焚书坑儒”的打击。汉初以功臣及其子弟占据要津,但具体政务依然委以文法吏。即使武帝之后,儒家独尊,形成了“学者兼为官僚”的“士大夫政治”,文法吏仍高踞政坛。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

材料二 中国传统政治文化中的求变因素,集中于建构灵巧而有实效的治国之术。中国近代政治文化变迁的重要表征就是对国家政治宏观架构的重新思考。晚清的这种政治思维的出现是对中国近代政治危机进行全方位思考的必然结果。一旦把近代中国的政治体系放进整个世界文明中去考察,就会发现国家的衰败在一定程度上乃是因制度的僵化而引发的。中国几千年来的帝国体制演化到近代,由于自身内部的机制趋于老化以及外力侵蚀,已难以应付制度败坏的困境,新的帝国在旧的废墟上重新建构的可能性几乎丧失殆尽。当传统的政治演化机制面临几乎不可克服的困境时,人们只能到旧制度以外的文化视野中去寻求破解的办法。

——摘编自梁波《中国近代政治文化的变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析战国至秦汉时期政治文化发展的特点。

(2)根据材料二,指出近代中国政治文化变迁的主要表现,并结合所学知识简析其原因。

(3)根据上述材料并结合所学,谈谈你对政治文化变迁的认识。

材料一

——《历史地图册-必修-中外历史纲要(上)》星球地图出版社第36、46页

材料二 在中国历史上文学人口最多的时代是明清时期。道理很简单,中国宋代以前(含宋代)的文学无论是传统诗文还是作为诗歌变体的词,总体上是贵族文学、士大夫文学,是雅文学,它们的创作者和受众也都局限在宫廷、士大夫和士绅中间,受传承载体的限制,它们远没有下移至普通百姓中去……而这一情况到明清时期却有了质的改观。明清时期不但文学作者群体数量庞大,且随着教育的普及,文学重心进一步下移,以小说、戏剧等为代表的俗文学强势崛起并成为整个文学人口中最广泛的消费对象。

——摘自李玉宝《明代文学人口的壮大与书业生产的聚盛》

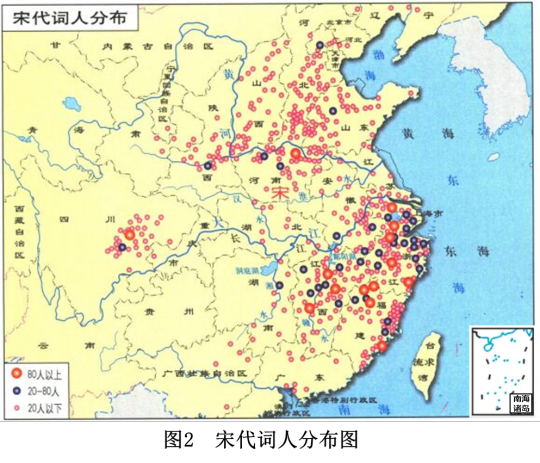

(1)根据材料一中图1和图2,指出与唐朝诗人的分布相比,宋代词人分布的变化,并结合所学知识分析变化的原因。

(2)结合材料二和所学知识,分析明清时期文学人口最多的原因。

材料一 华夏服饰传承发展了数千年,形成了多样的服饰风格和丰富的服饰文化。春秋时期的深衣、汉代的曲裾和直裾、唐代的襦裙、宋代的圆领袍衫、明代的比甲等,展现了华夏服饰的美观大方与纷繁多彩。将华美的形式与威严的礼仪融为一体,是华夏服饰的一大特色。古代统治者将服饰视为一种礼仪、礼制,通过服饰的不同来区分尊卑,划分等级。长期以来,华夏服饰被人们视为道德的重要载体,表达着人的情感,传达着道德的规范和内涵。通过服饰与天地相和合,从而带来福瑞和平安,是古人美好的愿望,也是古人的一种习俗、文化和信仰。

——摘编自《中国衣经》《服章之美与礼仪之大——华夏服饰中的儒家文化内涵》

材料二 “服妖”包含两个层面的含义:其一,对封建礼制中“服制”象征体系的背叛和挑战;其二,“服妖”为一种“妖风”“妖象”,可能对封建政治统治造成威胁。魏晋南北朝时期“服妖”现象多发,如最高统治阶层“好胡”之风,在很大程度上助推了社会习俗、服饰习惯等方面的“胡化”。唐代时出现“时世妆”一词,到明清两代“时尚”“时髦”一类名词的出现,不仅仅是服饰冲破礼教拘束的例证,更是从深层次反映了人们在服饰生活上对时尚的憧憬和追求。明末,“服妖”现象发展到极致,出现僭礼的现象。

——摘编自周韦《从“服制”与“服妖”论中国古代服饰的社会功能》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代服饰文化的内涵。(2)根据材料二并结合所学知识,分析“服妖”现象出现的原因。

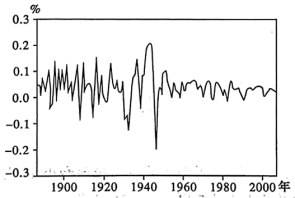

材料一 波峰、波谷反映一个周期内经济增长的最大值、最小值,落差是一个周期内波峰与波谷的差值,反映一个周期内经济增长的幅度,通过综合比较不同时间段内经济周期的波峰、波谷、落差可以明显看出经济波动的剧烈与平缓状况。总的来说,二战结束以来,美国经济周期的波动比以前更加温和,有的学者称之为“被烫过了的曲线”(如下图)。

材料二 1928—1937 年,苏联经济发展速度年递增 16%,1917—1940年,国民收入增长了814%,年均增长率高达9.6%,二战后苏联经济发展的速度优势总体上仍旧得以保持,但是从20世纪 60年代起经济增长速度出现了明显的递减趋向,1981—1990年苏联的各主要经济指标情况如下表:

年份 | 国民收入增长率 | 工业产值 增长率 | 农业产值 增长率 | 投资额 增长率 | 社会劳动生产率 |

1981—1985 | 3.2% | 3.6% | 1.0% | 3.7% | 2.7% |

1986—1989 | 1.8% | 2.6% | 0.5% | 0.3% | 2.0% |

1990 | -4% | -1.2% | -2.3% | -19% | -3% |

(2)根据材料二并结合所学知识,说明1981—1990年苏联经济发展的态势及其原因。

材料一 中国是世界上最早进行人口统计的国家之一。西周已有公开的人口调查,还有专司人口统计的官吏。春秋战国时期,为实现富国强兵,统治阶级建立了严格登记户籍的“书社制度”、呈报户口及税收的“上计制度”,加强了人口管理。唐朝政治家杜佑认为治国理政需要掌握详细的人口数字,曾尝试多种方法统计人口,如根据食盐消费量估算进行。明朝建立后,在全国推行“户贴制度”,制定了统一的填写要求和规定,其调查项目之完备,在当时世界上实属罕见。

——摘编自董友涛《中国古代人口统计发展史叙略》

材料二 1908年《预备立宪公会公报》介绍并讨论了日本东京的人口调查。1909年,清政府发布“宪政编查馆奏定统计表总例”,并公布民政和财政统计表式的详细解说。各地调查登记户口时,须核查登记外国人口、教民人口和每户的壮丁、学龄儿童。在此过程中,地方自治区域调查亦同时进行。

——摘编自李章鹏《清末中国的近代人口调查》

材料三 2020年,我国组织实施了第七次全国人口普查。与前六次相比,“七普”全面引入电子化方式进行登记,利用互联网云技术实现数据的实时上传,还利用部门行政记录数据对普查进行核验比对。“七普”为了解全国人口状况和发展趋势提供了详细的分年龄人口信息,也为人口领域学术研究提供了坚实的数据基础。

——摘编自张现苓《第七次全国人口普查年龄数据准确性分析》

(1)根据材料一、概括中国古代人口统计发展的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与中国古代相比,清末人口统计的目的有何不同,并分析产生这些不同的时代背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明第七次全国人口普查的战略意义。

材料一 全面抗战爆发前后,为了在中国西部地区建立新的国防工业基础,准备和坚持长期抗战,国民政府策动了规模巨大的工业内迁。内迁工厂大多数是当时中国工业界各行业中规模较大、设备较先进、管理和技术水平较高的名牌厂。如内迁民营工厂中大鑫制罐厂、上海机器厂、中国亚浦耳电器厂、华生及华成电器厂等,都是中国近代工业中名列各行业前茅的者。内迁的国营工厂多数是当时最先进的钢铁联合企业。这些工厂的内迁,不仅把当时沿海地区的相对来说较为先进的工业设备、工业技术和管理经验带到了大后方,更重要的是使大批工业科技人才和熟练技工汇集到大后方,据1941年的统计,内迁的工程技术人员达2万余人。

——摘编自黄立人《论抗战时期的大后方工业科技》

材料二 1964年5月,毛泽东提出,要考虑解决全国工业布局不平衡的问题,加强三线建设,防备敌人的入侵。8月,中央作出了在三线地区开展以战备为中心大规模建设工业、交通、国防科技设施的重大战略决策。三线建设从1964年开始,到1980年,全国三线地区共投入2052.68亿元,相当于1953年—1964年投资的三倍。根据1984年普查,在中西部建成了1945个大型企业、科研设计院所。三线建设无论规模还是时间跨度都是前所未有的。由于涉及国防安全,三线建设当时不见诸报端。

——《中华人民共和国简史》

(1)根据材料一,概括抗战时期国民政府工业内迁的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,概括说明新中国三线建设取得的成就,并分析其原因。