“鸦片战争”的时空之维

材料一 图为1936年《儿童杂志》刊载的《谈谈鸦片战争》的会话摘编。

| (大聪——哥哥,省立中学学生) (小敏——弟弟,育才小学学生) 小敏:哥哥,我要问“鸦片战争”是怎样一回事? 大聪:清朝的时候,鸦片运来得越来越多,现银流出也就跟着多了,好几个皇帝都下过禁烟的命令。 小敏:那么,怎么会同英国人打起来的呢? 大聪:皇帝叫林则徐到广东查禁鸦片,但英国商人不服从禁烟命令,不怪自己不好,反去求印度总督来救援。 小敏:林则徐就吃了败仗? 大聪:不!打了胜仗,可后来英兵攻打浙江,破定海,封镇宁波,进逼天津,清朝皇帝不中用,怪林则徐闹出乱子来,把他革职,叫琦善去和英人议和。琦善这个人不会办事,英兵就再打进吴淞,进逼南京。清朝皇帝就和他们订立了一个丧权辱国的《南京条约》。 小敏:…… |

材料二 研究中国近代史有两个基本点:一是以“近代性”(科学与民主)区分近代史与晚清史;二是把中国近代史当作世界史,这两个点是我们看历史的“眼睛”,它是立体的、全方位的“眼睛”。

——摘编自刘泽华主编《中国政治思想通史》

(1)大聪的讲述,会让小敏对“鸦片战争”形成怎样的认识?(2)你认为应如何书写“鸦片战争”?说明理由。

材料 北宋建立后,为调剂粮价、救济灾荒而设置了常平仓,但后来有名无实。熙宁二年秋,颁布青苗法(又称“新常平法”),主要内容如下:第一、将常平、广惠仓现有的储备粮折算成现银作为本钱,于夏秋之际,按照前十年中丰收时的最低粮价,将民众所请贷的粮食折价成银钱贷出。第二、将人户按财产多寡分为一至五等,明确各自可贷青苗钱的上限,支借后尚有余款可视情况多借给三等以上人户。第三、农户自愿请贷,不得强迫。第四、除游手好闲之人外,先借贷给乡村农户,如果还有剩余再借贷给城郭人户。第五、请贷农户每十户为一保,贫富搭配进行借贷管理,三等以上人户担保下等人户。第六,青苗钱的利息为二分或三分,每年发放两次贷款。

——摘编自江剑《北宋青苗法研究》

(1)根据材料并结合所学知识,简析青苗法实施的背景。(2)根据材料并结合所学知识,评价青苗法。

材料一 商人会馆首建于明,至清而盛。明中叶以后这种由商人所建的会馆之所以出现,是经济因素发展所带来的一系列变化进行社会整合的产物。明清时期随着社会分工的进一步扩大,全国出现了几个比较稳定而富有特色的经济生产区域,突破传统社会千百年来形成的“千里不贩樵,百里不贩米”的经济格局。宋元以后,特别是明清时期,中国社会贱商的传统有所改变,士大夫阶层对商人及其职业的鄙视、敌对转而采取认同的态度,清康熙帝曾说过“通财贸之血脉者,惟有商贸。”这一转变是各地商人会馆兴起的政治舆论基础。明清以来纵横捭阖的十大商帮,以全国为战场进行商业战争,本地商帮与客帮之间矛盾频出。一些侨居商人阶层与当地社会的隔阂还不时造成纠纷和冲突,本地商人依仗其地域和人际、文化优势,常常欺侮、排挤外来客商。而这种社会的边缘化地位又反而促进了他们的相互认知和认同。于是乡土观念浓厚的中国明清商人同籍人士各出其力,通过在客地修建富有故乡文化特色的恢宏壮丽的会馆,向人们展示本土文化的博大精深,同时达到以群体力量共谋发展的目的。

——摘编自李晓琴、石涛《对明清商人会馆产生的动因探析》

材料二 近代上海的同乡会诞生于1905年反美华工禁约运动,民国时期,同乡会获得了较大发展,数量远远超过了会馆的规模。清末民初,随着新政的展开以及“社团主义”等新式社会概念的引入,很多社会中间组织都经受了早期现代化的更新与再造。较之会馆而言,同乡会内部管理民主化特征明显。同乡会一般都设有会员大会,选举理事会和监察理事会。另一方面,组织结构的科层化也是一个重大变化。比如,宁波同乡会按照会务的多寡设立了各种分工明确的专职机构。除此之外,同乡会更加注重外来人口的现实生活,还将其业务范围扩展到推行教育、提倡实业、介绍职业、调处争执、慈善救济、公共卫生等“救生”事项。

——摘编自邱国盛《同乡组织与近代上海外来人口的管理》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明清时期商人会馆得以发展的背景。(2)根据材料二,指出与会馆相比,近代同乡会的变化,并分析导致这一变化的原因。

(3)根据材料一、二和所学知识,说明会馆和近代同乡会设立的共同作用。

材料一 北魏统一中原以后,首都平成地处边陲,已不能适应统治的需要。平城地区半耕半牧,土地贫瘠,国家财政入不敷出;而中原至平成又不通水运,一遇灾年,便饿殍遍野。孝文帝从小接受良好的教育,性好读书,“五经之义,览之便讲”。太和十七年,服丧满三年后,孝文帝为实行“文治”理想,决心迁都洛阳。

——据张凯之《中国历史新编》

材料二 孝文帝从平城迁都洛阳后,规定随迁的鲜卑人说汉语,着汉服,改汉姓,与汉人通婚。但这一系列改革带来一个严重的后果,就是北魏在事实上开始放弃了二元帝国的政治架构,丧失了帝国的内在均衡。北魏因此自毁长城,在孝文帝身后不久便陷入严重内乱。

——据施展《枢纽-3000年的中国》

(1)根据材料一概括孝文帝决心迁都的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,简析孝文帝迁都洛阳的影响。

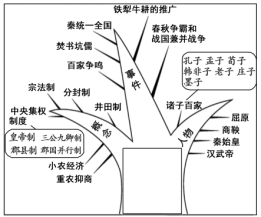

(2)为对该阶段历史进行更加精准而全面的学习,你认为可以对该思维导图进行怎样的调整?(要求:对思维导图的条目或内容进行补充或者修改,并简要说明调整的具体方案或调整的原因,相关调整应至少涉及两个维度。)

基层治理是国家治理的基石。基层强则国家强,基层安则天下安。

材料一:清政府将代表内地经制州县基层组织的保甲、汛塘等移植至改流后的地区,并且设立国家军队,施行儒家教化,责令习读《圣谕广训》等儒家经典书籍,逐步培养他们的忠君观念和君臣尊卑思想,以实现王朝国家权力所不及地区与内地早日实现一体化。随着改土归流的推进并派驻内地流官对基层深入治理,加之边疆民族地区政治经济发展的不平衡性导致与内地治理模式差异较大,或因地方势力过于强大,清政府通常做法是“土流参治”,虽以流官治理为主,但也充分尊重少数民族长久以来生产生活所延续下来的行为方式,甚至会吸纳当地曾经的土司头人协同治理。

——摘编自聂迅《清代土司基层社会治理组织体系重构:以改土归流地区为中心》

材料二:英国有着深厚的地方自治传统,被誉为“地方自治之母”。都铎王朝时期,地方自治……斯图亚特王朝时期……地方自治权限得到很大发展……1835年市政法案规定由领取薪水的行政人员来执行地方政府的工作,并对郡治安法官进行分权;1888年,英国下院通过了《地方政府法》,规定郡议会每年集会四次,居民成为自治主体……随着各种机构的不断设置……中央政府加大对地方的行政监督。

——摘编自孙宏伟《英国地方自治的发展及其理论渊源》

材料三:近代中国基层社会治理结构是在延续“皇权不下县”的治理方式之下,民众面对的是乡绅,而不是代表国家权力的县一级政府。基层社会的乡绅成为基层社会治理的实际主体,充当了政府官员和当地百姓之间的中介人。政府“治理”角色的缺位,基层乡绅“治理”角色的出现,成为近代中国“自治”观念传入的社会背景。当士绅这一群体离开庙堂回归基层社会的时候,就成为基层社会中集民望、学识、威望和能力于一身的领导者,成为道义上和实际上的基层社会的治理主体。随着时间的推移,乡绅逐渐在农村形成了相对完整的家族组织,政府给予乡绅及其家族组织充分的尊重与信任,并利用这些基层组织获取资源、履行维持秩序和劝课农桑等重要职责。

——摘编自刘凤雪《近代中国基层社会治理结构的变迁与“自治”观念的中国化》

材料四:1950年12月至1951年10月,中央人民政府颁布《中华人民共和国惩治反革命条例》,采取党委领导下的群众路线方法,在全国范围内完成镇压反革命运动。1950年,政务院颁布《乡(行政村)人民代表会议组织通则》、《乡(行政村)人民政府组织通则》,确立乡和行政村为乡村的行政区域,乡人民政府和行政村不设置内设机构,只设置专职或兼职的工作人员。1954年的第一届全国人大,表决通过《中华人民共和国宪法》、《地方各级人民代表大会和地方各级人民委员会组织法》,正式明确乡镇为基层政权。随着农业合作化运动的推进,1956年和1958年是农村党员发展的两个高峰期,探索出“支部建在村庄”、“支部建在生产单位”等经验,组织农民参与农业社会主义改造和现代国家建设。

——摘编自董帅兵《中国共产党领导乡村治理的百年历程、基本经验与实践启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清政府加强“改土归流”地区管理所采取的措施。(2)根据材料二,指出英国地方自治制度的特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析近代中国乡绅在农村基层治理中充当重要角色的原因。

(4)根据材料四并结合所学知识,总结新中国成立之初在探索乡村治理方面所作出的贡献。

材料一 中世纪时,英国的工业远落后于其他国家,因此英国君主通过向外国熟练工匠发放“保护令”的方式来加强本国制造业。 17世纪晚期,受洛克财产学说的影响,专利权逐渐被视为一种知识产权。 洛克在《政府论》中写道:“土地和一切低等动物为一切人所共有,但是每个人对自己的人身享有所有权,除此以外任何人都没有这种权利。他从事的劳动和他的双手进行的工作是属于他自己的。”1852年,英国在专利法修改后设立了专利局;1883 年,英国颁布了《专利、设计和商标法案》,使其专利法律制度趋于成熟,并接近于现代模式。

——摘编自张南《英国工业革命对我国的启示》

材料二 1877年,李鸿章为招商局奏准,包揽沿江沿海承运各省官物的特权,进一步扩大了招商局运输货源。 开平矿务局在兴办时,李鸿章借北洋权势,批准“距唐山 10里内不准他人开采煤矿”;且规定“土窿采出之煤应尽商局(指开平矿务局)照时价收买,不准先令他商争售”。1882年,尽管上海织布局还在筹建期中,李鸿章便为它奏准专利的特权,即在 10年内不准华商“另行设局”。

——摘编自严中平《中国近代经济史》

材料三 我国专利法颁布于1984年,在经过7年的实践之后,为进一步提高我国专利的保护水平,适应国内外形势发展的需要,尽快与国际接轨,于1992年对专利法进行了第一次修改。20世纪90年代中期,国际国内经济形势发生了重大变化,WTO中的知识产权协议已正式签署并生效;中国加入 WTO指日可待,又在 1994 年 1月1日我国已正式成为专利合作条约成员国。 为了和上述国际条约相衔接,加强对专利权的保护,解决实践中存在的问题,九届全国人大常委会第十七次会议于2000年8月25 日通过了关于修改《中华人民共和国专利法》的决定。 第二次修订的专利法已于2001年7月1日生效。

——摘编自王连峰《WTO中的知识产权协议与中国专利法的修改》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析影响近代英国专利法逐步走向完善的因素。(2)根据材料二并结合所学知识,说明洋务企业“专利”特权的历史影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,简述改革开放后中国特色专利法修改的历史作用。

材料 抗日战争时期,中国共产党极为重视对边区各级干部的培养,为此党中央作出一系列指示和决定,如1943年《关于征调敌后大批干部来陕甘宁边区保留培养的决定》,要求晋察冀和太行分局抽调优秀干部来延安学习。并创立了抗日军政大学、中央党校、马列学院等干部培训学校,竭力培养干部。同时,为全面了解和正确选拔使用干部,先后制定与实施了干部考核条例,着重考察干部的政治原则性、工作积极性、业务熟练性、作风民主性和学习先进性等,这些严格的标准有效控制了干部队伍的规模。边区先后四届政府,均基本保证任命行政干部在千人左右。此外,这些条例和法规要求对干部进行平时考核、临时考核和固定考核。边区政府还对各级干部队伍实行每年两次定期鉴定。针对考核和鉴定情况,政府确立了一套干部奖惩依据的具体办法,并广泛听取本机关和群众意见,对奖惩审批持审慎态度。同时,党始终坚持教育为主、奖惩为辅的原则。对此,毛泽东深刻指出:“奖励模范,不使积极分子沉没于一般群众中,是提高全部工作和全体人员的最好办法。”

——摘编自闫世桓《民主革命时期党的政权建设的历史经验和启示》

(1)根据材料并结合所学知识,概括抗战时期中国共产党干部队伍建设的特点。(2)根据材料并结合所学知识,简析抗战时期中国共产党干部队伍建设的积极作用。

材料 八思巴(1235—1280),生于吐蕃贵族之家,跟从伯父高僧萨班学习,精通藏传佛教经典八思巴是尊称,意为“圣者”。窝阔台汗时,蒙古军进入吐蕃引起震动。1244年,八思巴跟随萨班北上凉州会盟,吐蕃各僧俗首领表示归顺。1251年,萨班去世。八思巴继为藏传佛教萨斯迦派首领。1253年,在六盘山谒见忽必烈,备受崇敬。中统元年(1260),忽必烈即帝位,封八思巴为国师,赐玉印,让他统领天下释教。至元元年(1264),立总制院(后改名宣政院)管辖全国释教和吐蕃僧俗政务,以国师领之。至元六年,八思巴创制成以藏文字母为基础的蒙古新字(即八思巴字)颁行。八思巴升号为帝师、大宝法王,元世祖把吐蕃十三万户指定为其供养地。十一年,八思巴祝贺元军攻克南宋诸城,劝戒行善止杀。八思巴著有《彰所知论》等著作。

——摘编自《中国历史大辞典》

(1)根据材料并结合所学知识,概括八思巴被忽必烈封为国师的原因。(2)根据材料并结合所学知识,简要评价八思巴的历史功绩。

材料一 唐宋社会救助的主体是政府和社会力量,政府在社会救助中起组织和领导作用,主要通过制定相关政策、律令,对社会救助事宜予以规定和指导,由地方政府督促实施。南宋以后,社会力量更强大,在社会救助各个领域逐渐占重要地位。社会力量包括社会个体和社会组织,其中家族、宗族在民间救助中起了很大作用,特别是宋代,宗族救助制度化,使得族人旧有食,岁有衣,嫁娶婚葬,皆有赡。济贫机构方面,唐时是由政府接管原属寺院主管的病坊,北宋时主要是由中央统一诏令各地兴办,而南宋以后,则由各地自行设立,经费也以地方自筹为主。救助方式上,贩灾救荒时招商、劝分等方式增多;救助实体的经营上,越来越倾向于通过兴办实业,获取稳定的收益,以维持机构的长久。

——摘编自王颜《论唐宋时期社会救助机制的变化及特点》

材料二 1883年,德意志帝国议会批准颁布了世界上第一部社会保险法——《疾病保险法》,1884年和1889年,又相继颁布了《工伤事故保险法》和《老年与伤残强制保险法》。德国保险三法的颁布实施,使得国家对民众生存状况的保障,由社会救助发展到社会保险,从而开启了社会保障制度化的历程,标志着人类历史上以社会保险为核心内容的现代社会保障制度由此产生。

——摘编自周佩璇《论现代社会保障制度首先产生于德国的原因》

材料三 居民最低生活保障制度最先在上海启动。经市政府同意,1993年上海市民政局、财政局等部门联合下发《关于本市城镇居民最低生活保障线的通知》,并于当年6月1日开始实行。这个通知的下发标志着我国社会救济制度改革拉开了序幕。1996 年12月,民政部办公厅印发《关于加快农村社会保障体系建设的意见》。1997年9月2日,国务院颁布《关于在全国建立居民最低生活保障制度的通知》,同时建立城市低保制度也写进了《中华人民共和国国民经济和社会发展“九五”计划和2010 年远景目标纲要》。1999年9 月28日,国务院正式颁布《城市居民最低生活保障条例》。条例的颁布和实施,标志着我国城市低保制度正式走上法制化轨道。到2007 年9月底,全国31 个省(自治区、直辖市),2777个涉农县(市、区) 已全部建立农村低保制度。

——摘编自刘喜堂《建国60年来我国社会救助发展历程与制度变迁》

(1)根据材料一,概括唐宋时期社会救助的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析德国社会保障制度产生的背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出我国居民最低生活保障制度实施过程中体现出的特点及其意义。