材料一 到战国初年,原有的宗法统治秩序已经瓦解,社会结构处于大变动之中,各国都面临着政治、经济制度的重建。……随着铁器的使用和牛耕的推广,……土地私有权逐步得到认可……新兴地主阶级的经济实力越来越强,他们要求政治权利,主张废除奴隶主贵族的特权。秦孝公即位后,下令求贤:“能出奇计强秦者,吾……与之分土”。

——《普通高中课程标准实验教科书历史选修历史上重大改革回眸》

材料二 从19世纪下半叶起,发展资本主义已经成为一种世界性潮流。甲午战后,西方列强掀起了一场瓜分中国的狂潮。……世纪末,中国民族资本主义得到了初步发展。中国资产阶级作为新的政治力量开始登上政治舞台,成为资产阶级维新变法运动的阶级基础。

——《普通高中课程标准实验教科书历史选修历史上重大改革回眸》

问题:

(1)材料一、二中两次变法在背景上的相似处有哪些?( )

①都出现了新的经济因素②都出现了阶级关系的新变化

③主要目的在于富国强兵④都处于社会转型的潮流之中

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

材料三 在秦孝公的支持下,商鞅先后两次进行变法改革,时间长达20年……秦国在早期的历史发展中,形成了崇武尚战、重功利而轻伦理、宗法观念相对淡薄、注重实际、讲求实效的文化传统。商鞅变法充分顺应了这种传统,把其中的积极因素上升为国家统一的政策,利用政权的力量抑制其消板、落后的内容,发扬其能够服务于新制度的内容,使新制度与新文化结合起来共同推动了秦国历史的发展。

——王绍东《论商鞅变法对泰文化传统的顺应与整合》

(2)根据材料三,归纳商鞅变法的策略。

材料四 康有为在《日本变政考》中说:“既知比较宇内大大势,国体宜变,而旧法全除,宜用一刀两断之法。“维新派把变科举、废八股作为变法的第一步,接着又要求精简机构,裁汰冗员,这就使全国成千上万的官吏失去官位。在“百日维新”期间,光绪帝先后发布变法诏令184条之多,政治、经济、文化、教育、社会、军事等各个方面,都有所涉及。李鸿章是洋务派的代表人物,曾在慈禧太后面前自称为“康党”。他要求列名和资助强学会,但是康有为等人却以其名声太臭严辞拒绝。

——许跃字《循序渐进是政治改革的基本策略——析戊戌变法》

(3)根据材料四,简要分析维新派失败的原因。

材料五 秦孝公时,国家贫弱,守旧势力强大,东方六国又交相侵伐,但经过商鞅变法,秦国的面貌为之一新,并最终统一了天下;晚清时节,社会矛盾激化,列强虎视眈眈,但戊戌变法的结果,却最终葬送了大清帝……历史上惊人相似的际遇,往往酿造出天壤之别的结局。

——蒙礼云《关于戊戌维新和商鞅变法的思考——纪念戊戌变法100周年》

(4)请结合上述材料和所学,谈谈对“历史上惊人相似的际遇,往往酿造出天壤之别的结局”的认识。

在现行的上海中小学英语教材中有《牛津英语》与《新世纪英语》两套版本,其中牛津英语的上海版属于英式英语,而新世纪英语则属于美式英语。近年来,关于学习英式英语还是美式英语之辩也经常是学生和家长经常讨论的话题之一。其实,无论是英式英语还是美式英语的产生、发展至互相竞争或融合都有其深刻的历史背景。阅读下列材料,结合所学知识回答问题:

材料一:从1607年开始,伴随着英国的殖民扩张,英语(英式)就从大西洋沿岸扩散到太平洋沿岸。到19世纪末20世纪初,英语逐渐发展成为一种世界语言。

——根据王恩涌《人文地理学》

材料二:“英语是目前公认的美国国语和英美技术与金融等领域的通用语 ……英语,尤其是美式英语,似乎给予全世界的男人和女人——尤其是年轻人——一种‘充满希望’的感觉,物质进步.科学与实践经验进程的代名词。整个世界大众消费.国际交流.通俗艺术.两代人的冲突.技术专制都被融入到美式英语.英语引证和语言习惯中。”

——美国当代著名学者乔治 ·斯坦纳

请回答:

(1)依据材料一,结合所学知识,叙述英式英语发展成世界性语言的过程。

(2)材料二反映的是美式英语取代了英式英语的世界地位,美式英语取代英式英语的趋势是从什么时期开始的?其原因是什么?

材料一:“顺治十三年(1656),清廷敕谕浙江、福建、广东、江南、山东、天津督抚,申严海禁:严禁商民船只私自出海,有与郑成功进行贸易者正法;……不许片帆入口、一人登岸。”

——《高中历史第三分册教学参考资料》

材料二:“康熙下令沿海各省,原先关于禁止出海的所有处罚条例一概禁止,允许满.汉人民出海贸易。……康熙二十四年(1685年),清政府指定广东广州府、福建漳州府、浙江宁波府及江南云台山为外贸通商口岸,设立四海关,……准许这四处口岸与外国通商。”

——《高中历史第三分册教学参考资料》

材料三:“乾隆二十二年(1757)清廷下令,外国船只将来只允许在广州泊岸贸易。于是,原先的四口通商转变为仅一口通商。”

——《高中历史第三分册教学参考资料》

材料四:“1842年8月,清政府同英国签订《南京条约》。条约规定:“……开放广州、厦门、福州、宁波、上海五处为通商口岸;英商在华进出口货物的关税,须‘秉公议定则例’。”

——《高中历史第五分册》

材料五:“1858年6月,清政府分别与英、法、俄、美四国签订《天津条约》。其主要内容为:增开牛庄(后改营口)、汉口、九江、南京等10处为通商口岸;允许外国人到内地游历、通商、自由传教;外国军舰和商船可在长江各口自由航行;……”

——《高中历史第五分册》

阅读材料,回答下列问题:

(1)结合材料一至五,概述清朝从17世纪中期到19世纪中期的对外政策演变。

(2)请逐一说明清朝自身这段时期对外政策演变的原因。

(3)请分析从材料三至材料四清政府对外政策改变的世界背景。

“富强”是通贯近代中国历史的重要概念,也是先进的中国人矢志追寻的伟大理想。

材料一 溯自庚申之衅,创巨痛深,当时姑息羁縻,在我可亟图振作。人人有自强之心,亦人人为自强之言。

——总理衙门奏折(1874年)

材料二 天下之势已日趋于混同矣,吾欲富强,西洋富强之政有在也,何不踵而用之。

——严复《原强》(1895年)

材料三 甲午之役,军破国削,举国上下社会大梦初觉,稍有智识者,多承认富强之策,虽圣人所不废。……继今以往,国人所疑莫决者,当为伦理问题。此而不能觉悟者,则前之所谓觉悟者,非彻底之觉悟,盖犹在惝恍迷离之境。吾敢断言曰:伦理的觉悟,为吾人最后觉悟之最后觉悟。

——陈独秀《吾人之最后觉悟》(1916年)

材料四 中国急需把各党各派和无党无派的代表人物团结在一起,成立民主的临时的联合政府,以便实行民主的改革,克服目前的危机,动员和统一全中国的抗日力量,有力地和同盟国配合作战,打败日本侵略者,使中国人民从日本侵略者手中解放出来。……领导解放后的全国人民,将中国建设成为一个独立、自由、民主、统一和富强的新国家。

——毛泽东《论联合政府》(1945年)

(1)根据材料一及所学,概括“自强”思潮兴起的背景。

(2)根据材料二,概括严复追寻富强的途径。

(3)根据材料三及所学,陈独秀为何断言“伦理的觉悟”是“吾人之最后的觉悟”?

(4)综合材料及所学,你如何看待近代中国追寻富强之路?

“野蛮”的降临现代人所使用的“文明”这一概念,其含义基本是在十八世纪是被塑造建构起来的。……在启蒙思想家那里,他们大多将文明与野蛮对立起来,这种对立既是空间上的也是时间上的。从空间上讲,野蛮居于文明世界之外;在时间维度上,野蛮和文明居于人类社会发展的两端。……在梅斯特(18世纪思想家)看来,文明和野蛮的共存,是由人性所决定,因此也非人力所能改变。……文明和野蛮的要素混合及其模糊性,使得文明化和野蛮化,或者说进步与堕落,也具有了一种不确定性。……在十九世纪的政治和社会的主流话语强调:现代性可以根除野蛮,塑造出纯粹的文明人;现代性、文明与野蛮是对立的,也是断裂的、野蛮只是作为文明的影子而存在。在这种背景下,顶着文明光环的二十世纪被认为是一个新的世纪,是一个理性、科学、民主、自由和繁荣的世纪。……然而,历史毫不留情地使这样的话语神话破灭,这样一个被认定最为“文明”的世纪之中,甚至比历史上任何时候都表现得更为残暴。现实历史的进程迫使思想界对现代性、对文明和野蛮等问题进行反思。

——谈《约瑟夫·德·梅斯特反启蒙思想中的野蛮与文明》李宏图

问题

(1)现代人所使用的“文明”这一概念是如何在十八世纪被塑造出来的?

(2)二十世纪的文明光环如何被历史毫不留情第打破?

(3)根据材料结合所学,谈谈你对现代文明与野蛮关系的看法。

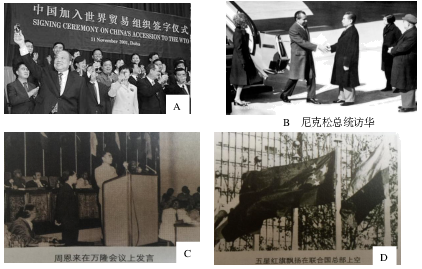

中国走向世界:新中国的外交经历了“一边倒”外交到奉行独立自主的和平外交政策,不断拓展外交舞台,致力于全方位的外交关系,中国的国际地位不断提高。

(1)请将图片下字母按表格内逻辑关系填入适当位置。

| 外交历程 | 主要表现(写字母编号) |

| “一边倒”外交 | ① |

| 初登国际舞台 | ② |

| 外交舞台的拓展 | ③ |

| 全方位的外交 | ④ |

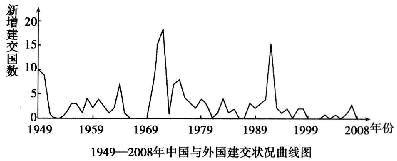

(2)观察如图,新中国建交三个高峰期分别是什么时段?请写出新中国20世纪50年代和70年代的外交成就各两项简要说明第一个和最后一个外交高峰期出现的国际国内背景。

材料一 唐、宋之际,长期的战乱、分裂、民族杂糅,中原价值观,尤其是儒学价值观被破坏。宋代儒者接续唐代儒者的理想,最终形成理学的兴起,即儒学的复兴。它和西方的文艺复兴运动一样,采取的相同方式,越过汉唐诸儒,回复到先秦儒典,去重读圣贤著作。这个复兴,不是单纯的一种回复,宋明理学有时候也被称为“佛老化的儒学”,它确实和先秦时代的儒学有很大的不同。因此在学术上,也有人把宋明理学称为“新儒学”。

——摘编自彭永捷《漫谈唐宋儒学复兴运动》

材料二 14世纪的意大利,地处丝绸之路的重要路段,较早接受东方文化影响;而且保留了大量古希腊、罗马的文化典籍,最终成为欧洲文艺复兴运动的发源地。这场运动以人文主义精神为核心,囊括了对古典文献的重新学习,但丁、薄伽丘、这·芬奇、米开朗基罗等一大批文艺先驱应运而生,对欧洲乃至整个世界都产生了深远影响。

——摘编自格润智囊团《在文艺复兴中凝聚中国正能量》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出唐宋儒学复兴运动的兴起背景,并分析其复兴特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明唐宋儒学复兴运动和意大利丈艺复兴运动的相通之处。

(3)根据材料一、二并结合所学知识分析,我们可以从儒学复兴运动和文艺复兴运动中得出哪些有益经验?

材料一 伽利略的发现以及他所应用的科学的推理方法,是人类思想史上最伟大的成就之一,而且标志着物理学的真正开端。这个发现告诉我们,根据直接观察所得出的直觉的结论,不是常常可靠的,因为它们有时会引到错误的线索上去。……伽利略对科学的贡献就在于毁灭直觉的观点而用新的观点来代替它。这就是伽利略的发现的重大意义。

——爱因斯坦《物理学的进化》

材料二 20世纪初,相对论和量子理论出现,它们掀起了物理学革命,构成了现代物理学的两大支柱,并对其他学科产生了历史性的影响。人类对自然世界的科学探索又跃上了一个新的高度。

(1)依据材料一,结合所学知识指出爱因斯坦所说伽利略的发现是什么,分析这一发现的意义。

(2)结合所学知识指出相对论和量子理论出现的历史背景。为什么说这两大支柱的形成使人类对自然世界的科学探索又跃上了一个新的高度?

材料:日本人之称我中国也,一则曰老大帝国,再则曰老大帝国。是语也,盖袭译欧西人之言也。

呜呼!我中国其果老大矣乎?……秦皇汉武,若何之雄杰;汉唐来之文学,若何之隆盛;康乾间之武功,若何之烜赫。……而今颓然老矣!昨日割五城,明日割十城,处处雀鼠尽,夜夜鸡犬惊。十八省之土地财产,已为人怀中之肉;四百兆之父兄子弟,已为人注籍之奴……

任公曰:我中国其果老大矣乎?……则不可不先明“国”字之意义。夫国也者,何物也?有土地,有人民,以居于其土地之人民,而治其所居之土地之事,自制法律而自守之;有主权,有服从,人人皆主权者,人人皆服从者。夫如是,斯谓之完全成立之国,地球上之有完全成立之国也,自百年以来也。完全成立者,壮年之事也。未能完全成立而渐进于完全成立者,少年之事也。故吾得一言以断之曰:欧洲列邦在今日为壮年国,而我中国在今日为少年国。

且我中国畴昔,岂尝有国家哉?不过有朝廷耳!我黄帝子孙,聚族而居,立于此地球之上者既数千年,而问其国之为何名,则无有也。夫所谓唐、虞、夏、商、周、秦、汉、魏、晋、宋、齐、梁、陈、隋、唐、宋、元、明、清者,则皆朝名耳。朝也者,一家之私产也。国也者,人民之公产也。朝有朝之老少,国有国之老少。朝与国既异物,则不能以朝之老少而指为国之老少明矣。……然则,吾中国者,前此尚未出现于世界,而今乃始萌芽云尔。天地大矣,前途辽矣。美哉我少年中国乎!

任公曰:造成今日之老大中国者,则中国老朽之冤业也。制出将来之少年中国者,则中国少年之责任也。……故今日之责任,不在他人,而全在我少年。少年智则国智,少年富则国富;少年强则国强,少年独立则国独立;少年自由则国自由;少年进步则国进步;少年胜于欧洲,则国胜于欧洲;少年雄于地球,则国雄于地球。……美哉我少年中国,与天不老!壮哉我中国少年,与国无疆!

——节选自梁启超《少年中国说》(写于1900年)

根据材料及所学知识,回答问题:

(1)请写出梁启超创作《少年中国说》的时代背景和个人背景?

(2)请概括梁启超是如何驳斥列强称中国为“老大帝国”的。

(3)你如何看待梁启超的少年中国说?

二十世纪初,我国思想界掀起了一场中西文化论战,以下是其中的一些片段。

材料一:我人今日在迷途中之救济决不能希望于自外输入之西洋文明,而当希望于己国固有之文明。此为吾人所深信不疑者。……救济之道,在统整吾固有之文明:其本有系统者,则明了之;其间有错出者,则修整之。……今日之主义主张者,……乃假托于西洋思想以扰乱之。……吾人若望救济于此等主义主张,是犹望魔鬼之接引以入天堂也。魔鬼乎!汝其速灭!

一一杜亚全《迷乱之现代人心》,刊于《东方杂志》第15卷第10号,1918年4月。

材料二: 吾人之於学术,只当论其是不是,不当论其古不古;只当论其粹不粹,不当论其国界国.以其无中外古今之别也。……然今之欧罗巴,学术之隆,远迈往古,吾人直径取用,……彼盲目之国粹论者,守缺抱残,往往国而不粹,以沙为金,岂不更可悯乎!

——陈独秀《随感录》,刊于《新青年》第4卷第4号:1918年4月。

阅读以上材料,结合所学知识回答问题。

(1)分别概括材料一和材料二的主要观点,并指出其论战焦点。(不得照抄原文)

(2)简述这场论战的背景。

(3)充分运用材料,并结合所学知识评价这场论战。