材料一:汉代察举制与唐代科举制之比较

| 察举制 | 科举制 | |

| 内容 | 地方长官选拔,送到中央,后汉中叶有考试形式;以地方均衡为原则;重德行(孝),重事功(廉)。 | 个人自由向地方政府报名,送中央考试录取;全凭个人才学自由竞争;重才学,尤重诗文。 |

| 影响 | 人才分布四方,地方政治优良;官与吏之仕途不分,行政经验丰富;经学(自有家法)法学能世家,终形成门阀社会。 | 人才群趋中央,增加对中央之向心力;加重官与吏分为两途之趋势,形成吏员政治;文学靠天才性灵,不能世家,不致形成固定阶级。 |

——摘编自严耕望《中国政治制度史纲》

料二:英国是最早形成文官系统的西方国家(文官指事务官,即脱离政治争斗影响,担任实际行政事务的可永久任职的工作人员)。英国资产阶级革命后,官吏任用制度仍深受封建恩赐制影响,任用私人和卖官鬻爵现象依然严重存在。工业革命后的英国蒸蒸日上的态势与人才奇缺、效率超低的政府工作职能的矛盾不断升级,改革的呼声越来越高。1853年英国的《麦克莱报告》指出:职员任用须经公司竞争考试,考试及格后再受训二年,期满按成绩分配工作。这一报告影响至深,英国行政部门流行的“通才教育”传统即追溯于此。

——摘编自陈小锦《从英国文官考选制度看清末科举制的衰亡》

材料三:英国借鉴科举并非生搬硬套,而是吸取了科举制度的合理内核,取考试的平等竞争原则和择优录用方法,舍弃了科举考试空疏无用的古代经典内容,因而后来能被其他欧美国家和日本等国仿效。

——摘编自李兵、刘海峰《科举:不只是考试》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析科举制能够延续一千三百多年的原因。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,概括英国文官制度建立的背景及其主要特征。

材料一:洪武三十年二月会试,以翰林学士刘三吾等为考试官,因所录51名全南方人,故又称南榜。会试落第的北方举人因此联名上疏,告考官刘三吾偏私南方人。明太祖朱元璋命于落第试卷中再择卷复阅,增录北方人。但经复阅后上呈的试卷文理不佳,并有犯禁忌之语。有人上告说刘三吾等人故意以陋卷进呈。朱元璋大怒并亲自策问,取录61名。因所录者全系北方人,故又称北榜。此事件开明朝分南北取士之先例,此后遂成定制。

——摘编自《明初南北榜案》

(1)根据材料一,指出明初科举制度发生了怎样的变化,解释变化的原因。

材料二:于政党分赃制带来行政动荡、效率低下、腐败盛行,1883年美国国会颁布《彭德尔顿法》,正式建立了以考绩制为核心的常任文官制度。该法规定:通过考试录用的文官实行常任制,由法律保障其职位;文官在政治上须保持中立,不得提供政治捐款;不受党派控制的三人文官委员会负责文官的考核。经过多年探索,美国文官考核管理制度不断完善,确立了职责一致、奖惩结合、公平对待的考核原则,强化对执职知识、工作速度、创造力等进行全面的考核,推进考核实施主体多元化等。

——摘编自王锦瑭《美国文官制的改革》等

(2)根据材料二并结合所学知识,概括美国文官制度的特点并分析其成因。

材料三:着知识分子思想改造运动的发展,教育改革逐步深入。1951年下半年开始进行高等院系调整工作,1952年下半年至1953年各类高校的调整工作全部完成。经过院系调整,全国共有高校182所,其中综合大学14所,工业院校38所,师范院校31所,农林院校29所,医药院校29所及其他类型院校。这次调整也有不恰当之处,如机械搬用苏联经验,不适当地取消了一些学科,有的专业设置过细,对人才的成长与合理使用不利。

——据崔晓麟《重塑与思考:1951年前后高校知识分子思想改造运动研究》等

(3)根据材料三并结合所学知识,分析新中国院系调整的背景。

材料一 欧洲中世纪早期不存在专门的法律学校,但是却存在为数不多的“语法学校”和教会学校,法律训练是必要的教学内容。11世纪之后,罗马法在欧洲复兴,除了多种多样的经济和文化原因促使人们到古代法律学中寻找规定和制度的缘故之外,政治因素则是直接动因。为了实现自己的帝国愿望,世俗的君主和皇帝们亟需一套主义对抗教会法的世俗法,因而具有无与伦比的完备性、世俗性与罗马帝国背景的罗马法便备受他们的青睐。

——摘编自李中原《罗马法在中世纪的成长》

材料二 逮光绪二十六年,联军入京,两宫西狩。忧时之士,成谓非取法欧、美,不足以图强。于是条陈时事者,颇稍稍议及刑律。二十八年,直隶总督袁世凯、两江总督刘坤一、湖广总督张之洞,会保刑部左侍郎沈家本、出使美国大臣伍廷芳修订法律,兼取中西。旨如所请,并谕将一切现行律例,按照通商交涉情形,参酌各国法律,妥为拟议,务期中外通行,有禅治理。自此而议律者,乃群措意于领事裁判权。

——赵尔巽等《清史稿·志一百十七》

(1)罗马法对后世影响深远,请用一句话概括它在近代西方法制史中的地位。11世纪之后罗马法在欧洲的复兴引人注目,根据材料一和所学知识说明这一现象出现的原因。

(2)结合材料二与所学知识,写出“联军入京”是哪一重大历史事件,并分析清末修律的原因。

唐代乡族势力与地方治理

材料一唐代许多村落是因姓氏得名。绝大多数的村落聚族而居。村落中的乡族势力,是乡村社会的领袖。乡族势力大致可以分为这样几类:一是具有文化背景的士人,二是具有仕宦背景的退职官吏。三是乡县胥吏。四是乡豪。唐代前期乡村社会中具有文化和仕宦背景的群体以士族为主体;唐代后期,逐渐由以科举为背景的乡村知识分子构成。……在不同的历史时期。乡里组织与宗族组织两者对乡村社会的影响力与控制力不尽相同。在唐前期,乡里组织控制社会的力量更强大一些。唐代后期。乡里组织对乡村社会的控制力有下降的趋势。以村落为背景的乡族势力亦在加强。此时的村落领袖一般为乡村富户,实力更强。

——李浩《论唐代乡族势力与乡村社会控制》

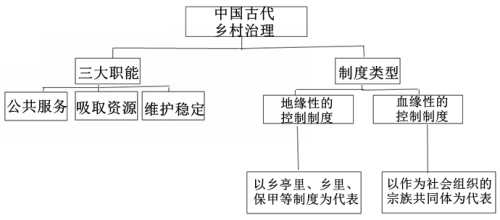

材料二

图1

图2

——图1、2据杜文玉《唐代乡族势力对地方政治的参与》等绘制

(1)根据材料一,指出唐代前后两个时期乡村治理发生的变化,并结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简评唐代乡族势力对乡村治理的参与。

材料一 清朝自17世纪后期以降,财政长期盈余,即使是十九世纪六七十年代,仍能保持盈亏的大体均衡。甲午战后,清廷开支急剧上涨,入不敷出状态愈演愈烈。清政府不得不推行改革,力求财政的“近代化”。考察东西洋各国的大臣回国后提出效仿东西各国,设财政部、会计检察院等,慈禧等最终弃“财政部”不用,改户部为自古已有的“度支”,对会计检察院等更是置之不理。1908年,清廷决议“采行新的预决算制度,欲整齐天下之财政”,具体的过程中,各省与度支部的主张并不相同,特别是涉及到各省岁入、岁出的安排,在各省造册上报的省预算中,体现出保护地方利益、推诿抵制的倾向。清政府为推行“新政”、摊派赔款等,默许地方就地筹款,国家传统税收外的各种捐税逐渐取得了合法地位,一时间民心涣散,民变四起。

——摘编自王燕《晚清财政变革与国计民生》

材料二 财政收入从1950年的62亿元提高到2018年的18.3万亿元,财政支出则从68亿元提高到22.1万亿元。长期计划经济时期生产建设型财政之后,逐渐演化为社会主义市场经济时期的公共财政,以2018年为例,教育、社会保障和就业、城乡社区等支出占全国财政支出的比重分别为14.6%、12.3%、10.3%,均超过了10%。财政政策在历经长时期的紧缩被动选项之后,自1998年以来逐渐走向主动积极,成为国家实施宏观经济调控的两个重要工具之一。我国长期实行的高度集权的统收统支模式,在20世纪90年代的分税制改革后,明确了地方财政地位、注入了确定性,充分调动了地方各级政府当家理财的积极性、主动性。

——摘编自王振宇《新中国财政70年回眸与展望》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明晚清财政近代化转型的背景并分析其失败的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国财政治理的变迁并分析其意义。

材料一 1949年新中国成立时,中国周边的陆地邻国大多数是刚赢得独立的民族主义国家……他们对选择了共产党执政和社会主义道路的中国普遍存在疑惧……我们相信,中印两国的关系会一天一天地好起来。某些成熟的、悬而未决的问题一定会被顺利地解决的。

——摘编自齐鹏飞、李葆珍《新中国外交简史》

材料二 20世纪90年代,中国同东南亚各国关系进入全面发展时期。1997年,东南亚地区爆发金融危机,中国政府采取积极行动,对缓解危机、稳定东南亚地区经济乃至世界金融秩序作出了重要贡献。中共十八大以来,中国-东盟各方面关系全面加强:政治互信不断加强,经济合作硕果累累,人文交流日益频繁,中国“一带一路”倡议与东盟“互联互通总体规划发展”目标高度契合。中国-东盟“命运共同体”理念成为广泛共识。2021年11月,习近平指出:“中国东盟建立对话关系30年来……我们摆脱冷战阴霾,共同维护地区稳定。我们引领东亚经济一体化,促进共同发展繁荣,让20多亿民众过上了更好生活。”

——摘编自黄庆、王巧荣主编《中华人民共和国外交史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,指出新中国与中华民国临时政府成立之初面临的相似的背景,并概括新中国成立初期周边邻国存在“疑惧”的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,指出50年代中国顺利解决邻国“疑惧”问题的举措,并简述20世纪90年代以来中国处理同东南亚国家关系的外交智慧有哪些?

材料一 从外部环境来看,虽然中国实行了“一边倒”的开放战略,但总体面临着很大的外部压力。对新生的人民政权,资本主义国家采取的是敌视或封锁的态度。新中国在“一穷二白”的基础上,实现了工业体系从无到有的发展:1952年,工业GDP 占总GDP的份额仅为17.6%,1978年达到了44.3%;1978年,中国粗钢产量、煤产量和发电量的世界排名分别达到了第5、第3、第7位;1953-1965年期间,中国重要工业部门从无到有,涵盖能源、冶金、化工、民用机械和国防工业等部门。

材料二 近代以来,工业化是无数仁人志士的共同追求,但是在半殖民地半封建的中国却难以实现。新中国成立以来,在中国推进工业体系建设的进程中,采取过政府推动型工业化模式和市场拉动型工业化模式,始终坚持独立自主原则,不会受制于他国或成为他国附庸,但这并不意味着闭关锁国或与外界隔绝。

中共二十大报告明确指出:“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。”

——以上材料均摘编自王晗李琼《新中国成立以来中国工业化历程》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括新中国工业化起步的背景及取得的成就。(2)根据材料并结合所学知识,说明新中国工业化建设取得成就的原因。

工业革命

材料一 十九世纪以来,伦敦码头的工人就曾经说:“泰晤士河里的每一滴清水都包含着历史”。但是好景不长,也就是这条曾经最让英国人自豪的河流后来却遭到了最严重的污染。著名化学家法拉第(1791-1867年)曾经描述他所见到的泰晤士河,“整条河变成了一种晦暗不明的淡褐色液体,气味很臭,就像街道上散发的臭气一样。整条河实际上就是一条臭水沟”。

——摘编自吴宪《工业革命时期英国的环境污染问题探析》

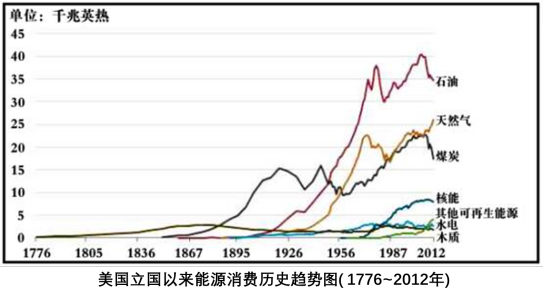

材料二

——数据来源:美国能源信息署

(1)根据材料一并结合所学知识,写一篇调查报告。(要求:自拟标题:指出调查背景、结果及原因,并提出合理化建议。)(2)根据图中并结合所学知识,指出19世纪以来美国能源的变化情况,并简析其原因。

材料 20世纪50年代中后期至60年代,核问题几乎占据了英国“政治舞台的中心”。随着1956年埃及收回苏伊士运河主权,英国的国际地位一落千丈。而苏联人造卫星的成功升空和美国在英国部署的“雷神”(Thor)弹道导弹,都使得英国全境随时可能成为苏联的核打击目标。在此背景下,以爱尔兰为首的中小无核国家在联合国大会上提出决议草案,希望世界各国签署核不扩散条约;英国国内也兴起了声势浩大的核裁军运动。1964年,英国工党政府重新上台后,将防止核扩散作为其外交政策的主要目标。英国首相威尔逊提出“大西洋核力量”计划和设立裁军部长一职,试图解决欧洲核扩散危机和联合国框架下的裁军问题。与此同时,英国内阁认为一旦印度开始研制核武器,那么巴基斯坦必定不会袖手旁观,整个南亚次大陆将陷入“核竞赛”中,这将严重损害英国的利益。因此,限制印度研制核武器是英国核不扩散政策的关键。

——摘编自田地《无果而终:英国威尔逊政府在印度洋的核部署计划(1964—1968)》

(1)根据材料,概括20世纪60年代英国工党政府核不扩散政策的主要内容及其形成背景。(2)根据材料并结合所学知识,说明20世纪60年代英国工党政府核不扩散政策效果不佳的原因。

材料一 19世纪60至90年代,为了挽救风雨飘摇的清王朝,李鸿章等一批封建官僚在“中学为体、西学为用”的思想指导下发起了洋务运动。19世纪末至20世纪初,以康有为、梁启超为代表的资产阶级维新派,掀起了维新变法运动。以孙中山、黄兴等为代表的资产阶级革命派,学习西方“共和制道路”,发动了武昌起义,最终于1912年建立了中华民国,结束了中国两千多年的封建君主专制。1917年,以宣传西方资本主义的民主、科学为核心的新文化运动兴起,而后期随着马克思主义传入中国,社会主义思想成为新思潮主流。

——摘编自刘仓有《简析近代中国向西方学习的历程》

材料二 20世纪初,为了挽救国家危亡、寻求中华民族复兴之路,早期中国共产党人经过艰辛探索与反复比较,最终选择了马克思主义。新文化运动的思想启蒙,破除了对儒学的迷信;五四运动的洗礼,破除了对西学的迷信。在俄国十月革命的影响和感召下,早期中国共产党人找到了马克思主义这个实现中华民族伟大复兴的精神武器。

——摘编自袁银传、兰国汝《早期中国共产党人选择马克思主义的背景、历程与启示》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代中国学习西方的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析早期中国共产党人选择马克思主义的原因及其意义。