| 时间 | 史料 |

| 贞观十四年(640年) | 《步辇图》中为太宗抬辇、撑伞和执扇的宫女身材纤瘦婀娜 |

| 贞观十七年(643年) | 长乐公主墓出土的女俑体形修长,面部清秀 |

| 武则天时期 | 《旧唐书》载:“(太平)公主丰硕,方额广颐,多权略,(武)则天以为类己” |

| 天宝十一年(752年) | 《虢国夫人游春图》中虢国夫人姊妹均为丰颊硕体,富态典雅。《旧唐书》称虢国夫人姊妹“皆有才貌,玄宗并封国夫人之号” |

| 晚唐时期 | 徐凝《宫中曲二首》云:“身轻入宠尽恩私,腰细偏能舞柘枝” |

| 文德元年(888年) | 唐僖宗陵壁画中的女性形象体态清瘦 |

(1)上述史料反映了唐朝女性形象的一些变化,请概括这些史料的总体特点。

(2)阅读材料,就唐朝女性“以胖为美”这个问题,你可以得出哪些结论?

| 材料 | 作品 | 内容 |

甲 | 西周中期燹国国君"燹公'‘青 铜礼谤铸《燹公蕴铭文》(目前所 知中国最早的关于大禹神话记录) | “天命禹敷土、唯德民、好明德、忧在天下。” |

乙 | 春秋战国时期《诗经•小雅》、 《孔子家语•五帝德》《孟子•滕 文公》 | “信彼南山,维禹甸之。"(南山:今终南山, 今陕西西安市南);“禹掘地而注之海……水由地中 行,江、淮、河、汉是也"…为民父母……兴 六师以征不序,四极之民,莫敢不服。”;“禹疏九 河,……禹八年于外,三过其门而不入,虽欲耕得 乎。” |

丙 | 汉武帝时期司马迁著《史记•夏本 纪》 | "……劳身焦思,居外十三过家门不敢入。 薄衣食,致孝于鬼神。卑宫室,致费于沟减……以•开九州(豫州、青州、徐州、扬州、荆州、梁州、 雍州、冀州、兖州),通九道,陂九泽,度九山。令・益予众庶稻,可种卑湿。命后稷予众庶难得之食。 食少,调有余相给,以均诸侯。禹乃行相地宜所有 以贡,及山川之便利。“ |

(2)以“大禹神话"为探究主题,对三则史料进行辨析。

2019年至2020年,考古工作者对新疆尉犁县境内的克亚克库都克烽燧遗址进行考古发掘。

烽燧由三层或四层土坯夹一层芦苇草,中部夹放胡杨桁木垒砌而成。在烽燧南侧还发现有土坯垒筑的护坡。遗址中出土的文书、木简带有明确纪年,已发现有“先天”“开元”“天宝”等年号。出土的军事文书数量最多,详细记录了与克亚克库都克烽燧有关的军镇、守捉、烽铺馆驿等各级军事设施名称。出土的木质实物标本记载了“计会交牌”制度(传递军情和政令),为国内首次考古发现。

烽燧遗址出土了《韩朋赋》《游仙窟》《孝经》等手抄本,都是当时风行一时的作品和书籍。出土的纺织品,主要为丝、毛、棉、麻四种。遗址中发现了34种不同的植物,其中粮食作物有水稻、青稞、大麦、小麦等,园艺作物有桃、杏、枣、核桃等;还出土了不少动物骨头,有马鹿、野猪、黄羊、鱼等,多数属于野生动物。

(1)烽燧遗址出土了哪些类别的史料,根据上述材料,举例说明。(2)依据烽燧遗址的考古信息,概括其反映的历史面貌。

材料一 明制,新皇帝登极后,及诏修前朝实录。有《明太祖实录》《明太宗实录》等共修十三朝实录(建文朝无实录)。其中《明太祖实录》凡三修,初修于建文元年

材料二 《明史》为清代官修的前朝正史,《明史》的正式开馆修纂始于清顺治二年五月初二(1645年5月26日,清军入关之初)。《明史》中,明初于黑龙江下游设奴儿干都司之事,《明史•地理志》中漏而不述,只见于《兵志》,称:洪武,永乐间边外归附者,官其长,为都督、都指挥、指挥、千百户、镇抚等官,赐以敕书印记,设都司卫所。下列:“都司(奴儿干都司)”,再列卫三百八十四。所谓“边外归附者”即女真各部。至于蒙古、西番,则均直书其名。

——改编自白寿彝总主编《中国通史》第九卷

(1)指出《明实录》和《明史》属于哪一类型的文献史料?

(2)根据材料并结合所学,分别分析《明太祖实录》和《明史》的编纂特点和目的?

材料一

睡虎地出土的秦朝竹简,其书写文字为隶书

秦朝铜权,权身有用小篆刻的秦始皇统一度量衡的诏文

东汉许慎《说文解字》记载:“秦始皇帝初兼天下,丞相李斯乃奏同之,罢其不与秦文合者。斯作《仓颉篇》,中车府令赵高作《爰历篇》,太史令胡毋敬作《博学篇》,皆取史籀大篆,或颇省改,所谓小篆者也。”

古代传说隶书是秦朝狱吏程邈创制。程邈性情耿直,得罪秦始皇犯了罪,被关在云阳监狱。程邈在狱中度日如年,正值秦始皇推广“书同文”政策,小篆不便速写,于是他在狱中潜心研究,把大小篆化圆为方,经过加工整理,创造出便于书写和辨认的隶书。他将这一成果献给秦始皇,始皇非常高兴,不仅免了程邈的罪,还将他升为御史。

材料二

▲唐朝前期疆域和边疆民族分布图(669年)

▲元朝形势图(1330年)

《元史·地理志》:“盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。”

(1)在研究秦朝文字上,材料一中的史料分别属于哪种类型?你如何认识运用史料的原则。

(2)阅读材料二,结合所学,指出元朝与唐朝相比,中央政府对边疆地区管理的新变化,并简述元朝对边疆地区管理的历史意义。

贾谊(公元前200年~公元前168年),西汉初年著名政论家,世称贾生。其生平在西汉司马迁《史记·屈原贾生列传》与东汉班固《汉书·贾谊传》中均有记载。

材料一 谊年二十余,文帝说之,超迁,一岁中至太中大夫。贾生以为汉当更秦之法,东阳侯、冯敬之属尽害之,乃短贾生,于是天子(汉文帝)后亦疏之。……后岁余,贾生征见,拜为梁怀王太傅。贾生数上疏,言诸侯或连数郡,非古之制,可稍削之,文帝不听。

——司马迁《史记·屈原贾生列传》

材料二 谊年二十余,最为少,文帝说之,超迁,一岁中至太中大夫。谊以为汉宜改正朔,于是天子议以谊任公卿之位,东阳侯、冯敬之属尽害之,乃毁谊,于是天子(汉文帝)后亦疏之。……后岁余,文帝思谊,征之,拜谊为梁怀王太傅。文帝思贾生之言(众建诸侯而少其力),乃分齐为六国。

——班固《汉书·贾谊传》

(1)概括两则史料记载内容的异同。

(2)简要分析两则史料对同一历史事件记载不同的原因。

唐都长安人口

| 史料 | 作者 | 史料内容 |

| 《唐律疏议户婚律》 | 长孙无忌 (?~659年)等 | “诸祖父母、父母在,而子孙别籍(分家)异财者,徒三年。” |

| 《岑嘉州诗集·秋夜闻笛》 | 岑参 (约718年~769年) | “长安城中百万家,不知何人吹夜笛。” |

| 《元氏长庆集·遣兴十首》 | 元稹 (779年~831年) | “城中百万家,冤哀杂丝管。” |

| 《韩昌黎全集·论今年权停举选状》 | 韩愈 (768年~824年) | “臣伏思之,窃以为十口之家,益之以一二人,于食未有所费。今京师之人,不啻(止)百万……以十口之家计之,诚未为有所损益。” |

| 《长安志》 | 宋敏求 1019年~1079年) | “唐长安县所领四万余户,比万年为多,浮寄流寓不可胜计。”(长安城内有两个县:西为长安县,东为万年县。) |

| 《唐都长安》 | 张永禄 (当代学者) | “(唐朝)平均每户人口在十口左右,故长安、万年两县所领八万余户,口数约在八十万人左右。再加上住在京师的皇族、宦官、宫女、禁军等,人数也在二三十万之多。……长安人口在百万左右。” |

说明:《长安志》是我国现存最早的古都志,作者根据搜集的与长安有关的实录、传记等编纂而成。《论今年权停举选状》写于803年。当年,唐都长安地区发生旱灾,皇帝恐怕粮食匮乏,要求停止当年的科举考试。韩愈上书皇帝,对此做法提出强烈抗议。

(1)指出上述文献史料的类型并举例说明。

(2)学者张永禄“长安人口在百万左右”的结论是否可靠?为什么?

材料一 1876年,上海格致书院创办,以使“中国便于考究西国格致之学(注:指近代科学)”。书院创立新式考课制度,题目登载于《申报》,应试者邮寄课卷,由书院评定等级、发放奖金,并择优刊发。1886至1894年,命题者有北洋大臣李鸿章、南洋大臣刘坤一、津海关道盛宣怀、招商局总办郑观应等17人。应征士子来自江苏、浙江、广东等十省,累计获奖2090人次,刊出优秀文章345篇,正所谓“四方风动,群彦云起”。

材料二 格致书院考课命题分类统计表(1886-1894年)

| 考课命题类别 | 题数 |

| 格致类:格致概说、格致分支学科(天文、物理、化学、医学、测量等) | 24 |

| 语文 | 2 |

| 教育与人才 | 13 |

| 富强治术:工业、轮船铁路、商贸利权、邮政、农产水利、社会福利 | 33 |

| 军事防务:边防、海军 | 7 |

| 政治:国际形势、议院 | 8 |

| 其他:刑律、捐输、教务 | 5 |

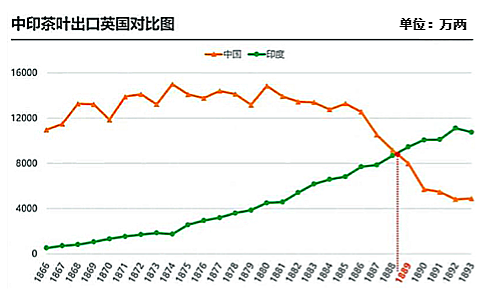

材料三 1889年李鸿章为格致书院命制考题如下:印度近来讲求茶利,不遗余力……印商近以华茶掺和印茶,冀畅销路,始则华多而印少,继则华少而印多,中国茶利后此必渐为所夺。能预筹防弊之方欤?

补充资料 1835年,英国人首次将中国茶引种到印度,当地大规模茶园逐渐兴起。提及华茶渐衰的原因,时人“或谓廛税太巨,成本较重者;或谓均自由种植,生产漫无节制、栽培方法墨守成规者;或谓资本不足、制法失于讲究”。

(2)阅读材料三和补充资料,置身1889年的特定时空,假如你是一位参与格致书院考课的士子,将如何应答李鸿章的考题?

要求:符合时空限定,理解问题准确,多角度分析、论述,逻辑清晰。

材料一 罗马的治国思路是只管上层,不管基层。罗马帝国,只是环地中海的上层精英大联合,基层群众从来不曾被囊括其中,更谈不上融合相通。罗马的行省中,只有贵族、官僚能说拉丁语,基层群众基本上不会拉丁文。一旦上层崩盘,基层人民就各自发展,把罗马抛到九霄云外。

材料二 秦汉完成了“从封建到郡县”,打通了上层与基层,创立了县乡两级的基层文官体系。由官府从基层征召人才,经过严格考核后派遣到地方全面管理税收、民政、司法和文教,将不同地区的基层人民整合起来,聚合成一个大文化共同体。即便中央政权崩塌,基层的人民还能看懂同样的文字,遵循同样的道德,理解同样的文化。

材料三 秦汉与罗马,都对后世具有独特价值。罗马是西方文明的政治基因,而中国“秦汉之世,实古今转变之大关键也”。这两条不同的文明道路,各有高峰低谷。我们应当从高峰中体会到彼此的优点,从低谷中体会到彼此的缺陷,再寻找各自改进之途。

——以上均摘编自潘岳《秦汉王朝与罗马帝国比较》序言

(1)根据材料一、二并结合所学,分析罗马帝国为什么“一旦上层崩盘,基层人民就各自发展”?与罗马帝国相比,秦汉时期在国家治理上有何特点?(2)根据材料三并结合所学,概述秦汉与罗马对后世的独特价值,简要谈一谈这两种文明道路对我们的启示。

材料一 据清朝陈世元的《金薯传习录》记载,“番著种出海外吕宋(菲律宾)。明万历间,间人陈振龙贸易其地”,发现朱薯价格极贱,并且极易引种,尺许薯藤便可“随栽随活”。西班牙人“珍其种,不与中国人”,陈振龙将薯藤绞入汲水绳,混过关卡后,经七昼夜航行返回福州。值闽中早饥,振龙子经纶白于巡抚金学曾令试为种时,大有收获,可充谷食之半。自是跷确之地遍栽播。

材料二 万历庚辰,客有泛舟之安南(越南)者,公偕往。比至,首长延礼宾馆,每宴会,辄食土产日薯者,味甘美。公觊其种,贿于酋奴,获之。

——《凤岗陈氏族谱》

材料三 据宣统《东莞县志·物产》记载,万历八年(1580年),广东凤冈人陈益乘船到安南(越南),当地首领用一种名叫白薯的土产招待他,这种土产味道甘美。陈益“觊其种,贿于酋奴,获之”。由于来自番邦,故名之为番薯。

材料四 近年有人在海外得此种。海外人亦禁不令出境。此人取薯藤,绞入汲水绳中,遂得渡海。因此分种移植,略通闽广之境也。

——【明】徐光启《农政全书》卷二七《树艺》

(1)辨析上述史料,据此能够确认的关于甘薯传入中国的史实有哪些?

(2)结合所学,分析甘薯传入中国的原因及影响。