材料一 20世纪60年代,毛泽东提出存在“两个中间地带”的论断,一个是指亚非拉广大落后国家,一个是指以欧洲为代表的帝国主义国家和发达资本主义国家。这两个地带都反对美国控制。1963年5月,外贸部副部长卢绪章在瑞士与法国一些工业界人士举行重要会谈,此后法国工业界人士对中国开展一系列访问。美国从1963年8月起扩大对越南的武装干涉。戴高乐多次对美国进行谴责,并敦促美国撤军。1964年1月27日,中法发表联合公报,宣布“中华人民共和国政府和法兰西关和国政府一致决定建立外交关系”。

——摘编自赵怀普《中国谋求打开对欧关系的努力》

材料二 1978年,中法双边贸易总额为19.5亿法郎,1979年一跃到28.3亿法郎;1978年12月,两国政府签订关于发展中法经济关系和合作的长期协定。1980年后,中法两国领导人多次互访。1985年4月,中法两国又签订了为期五年的发展经济和合作的长期协定,以及法国政府向中国提供优惠贷款的文件。双方声明:“两国将采取一切有益措施,创造良好的条件,以促进两国之间的合作,特别在能源、电讯、信息、运输、航空、农业等方面扩大合作。”

——摘编自陈福星《论中法经济贸易合作关系》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析1964年中法建交的动因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪80年代中法经贸关系发展的条件。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,指出中国处理中法关系所秉持的原则。

材料 新中国30年工业化城镇化发展思想演进表

| 1949—1956工业化主导城镇化发展思想 | 这个时期,我国效仿苏联的工业化道路,选择优先发展重工业战略,于1953年开始实施第一个五年计划,重点建设前苏联援助的156个项目。党中央从经济建设的目标和条件出发,认为“社会主义城市的建设和发展,必然要从属于社会主义工业的建设和发展;社会主义城市的发展速度必然要由社会主义工业发展的速度来决定”,大量重工业项目在城市中兴建,带动了一大批重工业城市的建设,形成了工业化主导城镇化发展思想。 |

| 1957—1977限制城镇化保障工业化发展思想 | 在“二五”计划期间,大搞工业,城市人口急剧增加,严重影响了农业生产和国家工业建设,盲目扩张的城市规划建设不仅在其后的国民经济调整中被停止,党中央甚至还提出在一段时期内不搞城市规划的主张。在1961年开始的国民经济调整中,党中央明确提出要调整农村劳动力、精减下放职工和设法压缩城市人口。60年代前期,面对日趋紧张的国际局势,大量企业内迁,沿海城市规划建设基本停滞,内地城市虽有发展,但其规划建设标准也严格控制在备战要求范围内。在进行国民经济建设过程中,形成了限制城镇化保障工业化发展思想。 |

——据《新中国70年工业化城镇化互动发展思想演进:历程、主线及动力》

(1)根据材料并结合所学知识,分别概括两个时期工业化和城镇化发展思想形成的因素。(2)根据材料并结合所学知识,说明工业化和城镇化的关系及由此带来的启示。

近代中国,改革和革命构成几代国人救亡图存的两条主要线索。然而两者志虽同,却因道不合最终只能分道扬镳、渐行渐远。“问题与主义”之争便是此种意象之呈现。

材料一 现在舆论界大危险,就是偏向纸上的学说,不去实地考察中国今日的社会需要究竟是什么东西……要知道舆论家的第一天职,就是细心考察社会的实在情形。……所以我现在奉劝新舆论界的同志道:“请你们多提出一些问题,少谈一些纸上的主义。”更进一步说:“请你们多多研究这个问题如何解决,那个问题如何解决,不要高谈这种主义如何新奇,那种主义如何奥妙。”

——胡适1919年7月《多研究些问题,少谈些“主义”》

材料二 若在有组织有生机的社会,一切机能都很敏活,只要你有一个工具,就有你使用他的机会,马上就可以用这工具作起工来。若在没有组织没有生机的社会,一切机能,都已闭止,任你有什么工具,都没有你使用他作工的机会。……依马克思的唯物史观,社会上法律、政治、伦理等精神的构造,都是表面的构造。他的下面,有经济的构造作他们一切的基础。经济问题的解决,是根本解决。经济问题一旦解决,什么政治问题、法律问题、家族制度问题、女子解放问题、工人解放问题,都可以解决。可是专取这唯物史观的第一说,只信这经济的变动是必然的,是不能免的,而于他的第二说,就是阶级竞争说,了不注意,丝毫不去用这个学理作工具,为工人联合的实际运动,那经济的革命,恐怕永远不能实现。

——李大钊1919 年 8月《再论问题与主义》

(1)根据材料并结合所学知识,指出“问题与主义”之争产生的时代背景。(2)结合中国近现代史的史实,对材料中李大钊的观点进行阐释。

材料 晚明礼教藩篱分崩离析,传统的等级秩序亦处于风雨飘摇之中,并受到来自各方社会力量的冲击。王夫之认为,天下存在着“大公至正之是非”,“匹夫匹妇”有时也能知道这种是非,而且圣人也不能违反。但从根本上说,“君子之是非”终究不同于“匹夫匹妇”之是非,甚至不与“匹夫匹妇”“争鸣”。君子“以口说为名教”,所以君子的是非一出,“天下莫敢不服”。与明代士大夫重视言官不同,清初的士大夫开始对言官的职资加以反思。王夫之所信奉的是《易经》中的说法,即“乱之所由生,则言语以为阶”,借此希望回复到原本言无专官的时代。王夫之当然也肯定“公论”在朝政中的重要性,但他同时也认为公论应该是“朝廷之柄”,而不应由外臣掌握。

——摘编自陈宝良《明代社会转型与文化变迁》

(1)根据材料,概括王夫之关于明清社会秩序变动观点的特点。(2)根据材料并结合所学知识,简要评价王夫之关于明清社会秩序变动的观点。

材料 2007年,中国水下考古部门和广州打捞局合作,将“南海一号”沉船打捞出水。截至2019年底,船货已提取完毕。沉船长22.15米,宽9.85米,舱深2.7米,属于远洋贸易船。全船用舱壁板进行分隔,共分为15个货舱。船货品类丰富,而以瓷器、铁器为大宗,瓷器以德化窑、磁州窑、龙泉窑和景德镇窑的产品最为多见。此外,还有漆木器、金银器、金叶子、银锭、铜钱及大量的个人物品,如戒指、手镯、臂钏、项链等,以及动植物残骸、矿石标本等。另据最新的样品检测数据,“南海一号”上已经发现丝绸遗留的化学成分。据出土文字材料,该船的年代当在12世纪末。

——摘编自姜波《港口、沉船与贸易品》

(1)材料中的“南海一号”作为史料,可以用来研究(2)根据材料并结合所学知识,归纳“南海一号”对研究中国古代社会的史料价值。

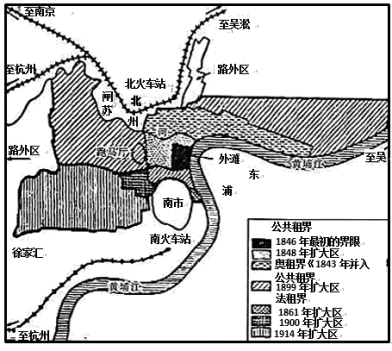

材料一 上海自元朝以来就已经是一个县城。19世纪50年代初,上海变成一个关键地点。各国领事在1854年7月就与吴道台制定了一项《英法美租界租地章程》,规定领事每年应召集土地出租人开会,讨论的事项有修筑道路、码头和桥梁;对这些建筑进行维修和打扫;提供适当的照明设备和排水系统;建立一支警察队伍;等等。由此,在上海的外国人建立了一套新制度。如图为近代上海租界图。

——摘编自【美】费正清编《剑桥中国晚清史》

材料二 至19世纪50年代初,上海就超过广州,成为中国最大的贸易口岸。19世纪后期曾任上海副领事的阿连壁这样说:“人们对上海也许可持两种看法。第一种看法可能把上海看作一个巨大繁忙的港口,它的贸易对整个文明世界,特别对英国,具有重大的意义;第二种看法则是把它看作必须向中国普遍引进外国式的文明和进步的先驱。上海不仅输入西方商品,而且输入西方思想。”在19世纪末20世纪初上海成为中国工业中心之前,贸易(尤其是国际贸易)对上海的发展至关重要,甚至可以说有决定性的影响。

——摘编自仲伟民《鸦片战争后茶叶和鸦片贸易与上海城市的发展》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括近代上海发展的有利条件。(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代贸易对上海发展的意义。

材料一 中国先民使用的最原始的渡水工具有葫芦、皮囊和筏等,后来使用独木舟。至迟到商代,中国造船技术由独木舟过渡到木板船。战国时期,木板船出现了风帆,已开始用铁箍连接船板。秦汉时期,我国古代的造船技术有了极大发展,出现了中国造船史上的第一个高峰。楼船是汉代最著名的船舰。“治楼船高十余丈,旗帜加其上,甚壮。”唐宋时期是我国古代造船史上的第二个高峰,秦汉时期出现的造船技术,如船尾舵、高效率推进工具——橹以及风帆等,在这个时期得到了充分发展和进一步的完善,而且创造了许多更加先进的造船技术。明朝的造船技术和工艺又出现了新的飞跃。明代造船工场规模大、分工细,还有与之配套的手工业工场,加工帆篷等零部件,还有木材等物品的堆放仓库,且造船材料验收、船只修造和交付都有一套严格的管理制度。

——摘编自程晓《中国古代造船技术的兴衰及其启示》

材料二 近代中国造船工业倡建甚早,但起步较晚。在鸦片战争时期,在林则徐的倡导下,有识之士集资仿造西船。1861年,中国海关代理总税务司英人赫德,向清政府提出了一个从英国购买兵船的计划。中国花费巨款购买舰队,但控制在英国手里,引起朝野大哗。清政府无奈将该舰队变卖。1862年,两江总督曾国藩试造轮船,用蒸汽机为动力的“黄鹄”号试验成功。1865年,江南制造总局分厂造船,使中国近代造船工业有了自己的开端,所造之船,汽炉、船壳两项皆系厂中自造。但是,在清朝当权者中,只讲引进,不讲发展。进入19世纪80年代后,清政府把重点放在买船上,连仿造也不干了。

——摘编自戚其章《近代中国造船工业的创建和发展》

(1)根据材料一、归纳中国古代造船业的发展趋势。(2)根据材料并结合所学知识,简析中国近代造船业的特点。

(3)综上,谈谈中国造船业发展对经济建设的启示。

材料 在日内瓦会议期间,美国国内要求政府救回侨民与战俘的民众很多,他们对政府的不作为政策非常不满。为此,美国请求当时在日内瓦开会的英国驻华代办杜维廉向中国代表团说明,美方准备在中国留美学生、学者出境问题上作出相当程度的让步,以换取美国侨民的遣返。于是在日内瓦会议期间,中美双方进行了四次大使级会谈、两次领事级会谈。双方会谈的具体成果,除双方互换已知侨民和战俘名单,请求查找下落之外,中国方面允许6名美国侨民出境,而美方答应交出15名可以离境的中国留学生名单。但最重要的意义在于中美双方“在没有正式外交途径的情况下打开了一条表达意见的通道”。尽管美国一再强调此类接触不涉及外交承认,但美国首先向中国发出外交谈判的讯息就表明它的对华政策并非如其宣称的那样坚如磐石,在双方存在重叠利益,需要双方谈判并作出一定的妥协的情况下,美国与中国一样不会放弃这种已建立起来的接触渠道。对中国来说,日内瓦会议除了展示新中国的外交力量之外,也增长了与西方国家尤其是与美国打交道的外交经验。

——摘编自王娟娟《接触与对话:日内瓦会议期间中美关系的现实选择》

(1)根据材料并结合所学知识,概括日内瓦会议期间中美接触与对话的特点。(2)根据材料并结合所学知识,说明日内瓦会议期间中美接触与对话的意义。

材料一 明清时期,土地租佃关系中永佃制土地租佃关系占有一定的地位。永佃制下佃户拥有永佃权,即田面权(田皮),也就是租用和耕作土地的权利,田面权是同田底权(田骨)相对立而存在的。田底权是指土地的所有权,属于地主。永佃权的产生,土地使用权和所有权的分离,对佃农的经济生活有一定的好处。在实行永佃制的情况下,具有田面权的佃农不仅可以长期使用这块土地,而且有将田面权出卖典当的权利。地主对土地有田底权,因此地主有权收租,可以把土地出卖、典当或抵押。永佃权的确立,给小农经济的发展带来了一定的好处,佃农有了永佃权,相对而言生活就有了保障。永佃权的产生在一定程度上起了延迟家庭手工业从小农经济中分离的作用。

——摘编自严玲玲《中国封建社会的财政制度对资本主义萌芽的抑制》

材料二 明清时期出现了一种新的土地所有制——股份制,这一制度下农民主要通过两条途径获得土地股份:一是为地主开垦荒地时,农民垦荒开拓投入了工本,从而可以在原土地所有者那里获得一部分土地的所有权,这是以工本为形式的股份所有制;二是通过各种形式的购买,如赔价、顶首等。这样原来的地主垄断土地的私有制逐渐朝“一田多主”的方向发展。此外,以“永佃制”为典型代表的另一种土地关系得到进一步发展。明清时期以永佃制和土地股份所有制为代表的土地制度变革,促使土地关系进一步松解,地权分配逐渐分散也促进了农业生产和商品经济的发展。

——摘编自屈昕璐、叶普万《明清时期土地关系演变的制度经济学分析》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,简析明清时期土地关系变革的原因及影响。(2)根据材料一、二并结合所学知识,比较明清时期永佃制和股份制的区别。

材料 1946年11月15日至12月25日,国民党不顾中共和民盟的反对,召开了“制宪国民大会”(简称“制宪国大”或“国大”),国民党代表“占到百分之八十以上”。国民党人认为,以三民主义冠国体,是国民党领导革命的目的,也是建国的准绳,“民有、民治、民享”及“民主”等字义已包含于“三民主义共和国”的含义之中,不必赘述,在会议中与青民两党代表展开了激烈争论。

青年党与民社党代表指出修改宪法第1条为“中华民国为民主共和国”,认为“各国宪法第一条皆规定国体,规定主权者是谁……现中华民国既规定为三民主义之国体,等于国民党为主权者,国民党员为八百万,则其他四万万四千二百万人民将摒弃于主权之外”。民社党代表指出“三民主义是一种广泛政治思想,各人都可能有不同的解释,如果订在宪法条文中,将来必会引起种种争执与借口。”

国民党代表潘公展、叶青则强调三民主义目前已为国内各党派所一致承认,写入政协通过的《和平建国纲领》之中,已“非国民党一党者”,称此举“甚合理想”。

蒋介石与国民党被迫作出一定让步,同意“民有、民治、民享”入宪,称“这部宪法‘以三民主义为基础,成为民有、民治、民享共和国的宪法,是世界上共和国最新的宪法’”。

——摘编自张维达《1946年“制宪国大”国体之争研究》

(1)根据材料,概括这场争论双方的主要依据。(2)根据材料并结合所学知识,对1946年“制宪国大”国体之争进行评价。