材料 儒家的社会责任意识来源于天人合一的思想,由对天地的敬畏,发展成为每个具有仁义道德的人都要有一种使命感,都要担负起一定的责任。道家提倡主张“圣人之道,为而不争”,应该像水那样“善利万物”。佛教认为慈悲为万善之基、众德之藏。明清商书中常有教导从商者要有救困扶危,济弱扶贫的社会责任感,要广施仁义,留善名于世间的内容。明清各地方志及商人族谱有大量的资料记载,很多商人在从贾致富后,将资金投向家乡或经商所在地的公益事业。他们“急公趋义,或输边储,或建官廨,或筑城隍,或赈饥恤难,或学田、道路、山桥、水堰之属”。

犹太人经商绝不仅仅在于赚钱,更重要的是对社会公益的关注。基督教的主张并不只是关于一个民族和某个人幸福,而是倡导全人类的幸福。中世纪的神学家和道德家认为商人要想消除自己的罪恶,消除金钱的罪恶,只有把这种利润用于救助他人,接济贫困。西方人同时认为慈善并不只是一种简单的行善积德,更是一种“公共义务”。犹太人谚语“如果赚的钱都揣进自己的腰包,你就不是一个真正的富翁。”犹太商人有这样的思想:除非你为社会创造了财富,不然过多的财富并无用处。在犹太—基督徒看来,财富的真正所有者是上帝,他们只是上帝财产在地上的代理人,助贫扶弱是上帝所喜爱的行为,慈善是荣耀上帝的方式。到17世纪早期为止,伦敦商人建立了众多的社会济贫机构。其中最主要的方式是建立学校专门收容贫幼孤儿,建立济贫院为贫民提供食宿等。

——据李存超、王兴元《宗教文化视角下东西方商业伦理观差异比较及启示》、张海英《明清商书中的商业伦理与商人意识》等整理

(1)根据材料,分别指出东西方商人社会责任观念的异同。

(2)根据材料和所学知识,指出东西方商人的社会责任观念共同的积极影响。

材料一 樊迟问仁,子曰:“爱人。”“爱人”就是关心、尊重、忠诚他人,这既适用于私人性的家庭生活,更适用于公共性的社会生活,所谓“弟子,入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众,而亲仁”。具体来说,在私人性家庭生活里,“仁”表现为孝、悌、亲等具体德目,在公共生活里,“仁”表现为恭、敬、忠、友、宽、惠、信等具体德目。在孔子看来,理想的公共生活就是“仁”的原则得到公开而广泛的遵守,为了“仁”原则得到遵循和落实,可以牺牲生命,“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁”。

——摘编自朱承《天下归仁:孔子的公共性思想》

材料二 从春秋董氏学的整体来看,董仲舒的确是吸收了大量的墨家、道家甚至法家的观念,尤其是在对于天和宇宙秩序的讨论中,大量吸收了阴阳家的思想。徐复观认为董仲舒吸收阴阳五行的系统,主要目的是要给现实的政治权力寻找一个制约性的因素,因此宗教性的成分反而比较弱。

——摘编自干春松《董仲舒与儒家思想的转折——徐复观对董仲舒公羊学的探究》

材料三 南宋初,朝廷“割土求和”,苟且偏安,朱熹疾呼“存天理,灭人欲”,反映了民众对重整伦理、政治清明、抗侵雪耻和振兴旧邦的企盼。此处的“天理”即“五常”,“灭”的意思是遏制或克制;“人欲”则喻指贪婪,朱熹的释义是:“饮食者,天理也。要求美味,人欲也。”人欲是“惟为求美味”,“把饮食一事安顿得不恰好”,追求得过分“便成了恶”。朱熹呼吁“存理灭欲”,主要目的在于遏制权贵搜刮民脂民膏和过度奢靡。

——摘编自朱清《朱子理学的几个重要看点》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括孔子“仁”思想的内涵。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出董仲舒儒学的特点,简要分析董仲舒儒学的影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,简要说说你对朱熹“存天理,灭人欲”的认识。

| A.开创了海上丝绸之路 | B.具有崇洋媚外的特点 |

| C.对海外贸易高度重视 | D.禁绝了陆上丝绸之路 |

材料一 至汉代采取察举和征辟两途任官。察举是两汉选拔官吏的常设制度,始于高祖十一年(公元前196年)求贤诏。惠帝、文帝也先后下诏求“孝悌力田”“贤良方正”“直言极谏”。武帝初令郡国举“孝廉”各一人。征辟始于西汉而盛行于东汉,除皇帝下诏征辟外,公卿、州郡长官也可以征辟士人为官,但如举非其人,也要负连带责任。

——摘编自张晋藩《中华法文化史镜鉴》

材料二 宋朝的科举考试制度取消了门第的限制,科举考试主要有3个层级,分别是解试、省试和殿试。宋太宗即位不久,就科考录取五百多人,不仅规模远超以往,而且打破常规,超等任官。与此同时,文官的政治地位迅速上升,成为皇权依靠的主要力量。宋太宗曾公开表示:“朕于士大夫,无所负矣。”北宋宰相共有71人,其中64人为进士出身。其余非科举出身的7人中,又有3人为开国功臣,而在所有宰相中,竟无一人出身武臣。南宋共有宰相62人,其中51人出身科举,6人出身太学生,其他4人出身恩荫,1人出身武臣。

——摘编自陈峰《宋代文武关系演变的历史轨迹》等

材料三 天下选合格者三百人赴会试,于内取中选者一百人,内蒙古、色目、汉人、南人分卷考试,各二十五人。

——摘编自栗云屏《试论元朝科举取士制度的特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出察举制度选官的标准,并指出这一标准的积极意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋代科举制的新发展。

(3)根据材料三,指出元朝科举制的特点.结合所学知识谈谈你对元朝科举制的认识。

材料一

中国传统社会是君主政治一统天下。君权至上作为一项基本政治价值准则,与君主政治相始终。这种观念的形成可以追溯至殷商帝王的“余一人”思想。秦汉以后,君权至上准则得到统治者和全社会的普遍认可,忠君义务观念是传统臣民观念的主要构成之一。这是一种基于君主政治条件而形成的传统——习惯型政治义务观念,与法律义务观念有所不同,其中并不包含人们对法律责任的自觉意识。在实际历史过程中,圣人与圣王相通,被统治者视为理想君主的象征。封建帝王虽然未必都是“对”的,但可以自诩为圣,阿谀奉承的臣子们也尊之为圣。于是,人们的负罪意识便从道德领域扩展到政治生活中,在天子“圣明”的灵光普照下,不由自主地五体投地并口称“臣罪该万死”,诚惶诚恐。在等级观念约束之下,人们无条件地服从着严格的等级隶属关系,从衣着服饰、言谈举止到思想意志,无一不被等级格式化。等级观念剥夺了人们的独立个性和政治自主精神,使人们不只在实际生活中,还在精神上做奴仆。

——摘編自刘泽华《论从臣民意识向公民意识的转变》

材料二

到了近代,随着鸦片战争的失败、中外交流的增多、外来思想的涌入,传统的臣民观念面临瓦解。尤其是甲午战败之后到20世纪初,知识分子怀着强烈的教国教民意识对臣民观做了深刻的反思和批判,并开始大力倡导国民观。国民是指以国家为本位、享有权利并担负义务,但是必须重义务轻权利、重国家利益轻个人利益、重集体轻自身的一国之民。然而民(国)初为宪政实践的失败,又使知识分子们认识到国民观也无法解决教国新民的历史问题,于是有识之士开始转而向往公民和公民观。在他们的视域中,公民是以个体为本位、在国家中具有独立人格、权利观念、功利思想、法律意识、契约精神和科学理性思想的个人。

——摘编自郑大华、朱蕾《国民观:从臣民观到公民观的桥梁——论中国近代的国民观》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国古代臣民意识的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代国民意识出现的原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,说明公民教育的社会意义。

材料一 党的十一届三中全会召开以后,第五届全国人大第二次会议和第三次会议都曾对1978年宪法进行过局部修改,1980年五届全国人大第三次会议设置了“宪法修改委员会”,并于1982年12月4日通过了新的《中华人民共和国宪法》。1982 年宪法有多个条款涉及精神文明建设问题。精神文明建设与依法治国的关系早就引起了法学界的关注,譬如,刘海年指出:“精神文明建设是依法治国的基础,依法治国又是精神文明建设的保障。它们总的目标是把我国建设为社会主义法治国家,建设为富强、民主、文明的社会主义现代化国家。”

——摘编自周刚志《中国文化法治七十年回眸》

材料二 1982年4月,在中央政治局讨论“关于打击经济领域中严重犯罪活动的决定”的会议上,邓小平明确提出:“我们要有两手,一手就是坚持对外开放和对内搞活的政策,一手就是坚决打击经济犯罪活动。”随后,党的十二大报告正式提出“两手抓”的方针,报告指出:我们在发展社会主义事业的新时期,从思想上到行动上一定要坚持两手,一手是坚持对外开放、对内搞活经济的政策,另一手是坚决打击经济领域和政治文化领域中危害社会的严重犯罪活动。邓小平在1985年10月和1986年3月会见外宾接见外国记者采访时指出,精神文明建设一靠教育二靠法律。教育引导,法律保障;教育是事前预防,法律是事后补救;加强教育以提高素质,运用法律以增强意识。

——摘编自付翠英《论邓小平法治与社会主义精神文明建设相结合的思想》

(1)根据材料一,指出1982年宪法对精神文明建设的启发意义,并结合所学知识分析1982年宪法制定的原因

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括改革开放以来我国在践行1982年宪法过程中邓小平的理论贡献。

材料一 19世纪中期,大量外观华丽的工业品被生产出来,人们需要一个装修气派、充满魅力的场所来聚集人气,作为商品与市民的联结点,就这样,一个可以将大量商品集中展示并清晰标明定价的地方——百货商场产生了。百货商场就取代了原本的教堂等建筑,成为新的城市地标。

——摘编自宫崎正胜《身边的世界简史》

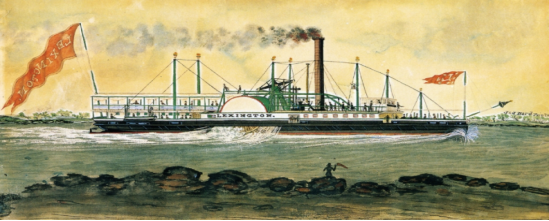

材料二 帕沃·彼德维希·斯维宁所作的水彩画《东方轮船》,描绘了罗伯特·富尔顿的轮船“模范号”。轮船运送旅客和货物,把工业化传播到世界各地。

——摘编自杰里·本特利《新全球史》

(1)结合材料简述十九世纪五十年代西方商业发展的表现。

(2)结合材料与所学知识,简析十九世纪五十年代西方商业发展的原因与影响。

材料一 随着反法西斯战争的结束,美国决策者实施扶蒋反共政策。为打破美国的孤立与封锁,中国提出了向苏联和社会主义阵营一边倒的方针,确立了新政权的外交大格局。1950年中美先后卷入朝鲜战争,两国对抗的格局就定了下来。

——摘编自陶文钊《中美关系史》

材料二

| 1971年 | 中国恢复在联合国的一切合法权利 |

| 1972年 | 中美关系正常化,中日建交 |

| 1979年 | 中美建交 |

(1)分析20世纪50年代中美关系、中苏关系的不同。

(2)结合材料与所学知识,简述中国在20世纪70年代取得的一系列外交成就的背景和意义。

材料一 “光荣革命”后,英国政府面临比以往更多的社会问题,政府的机构组织不断扩大,社会的管理职能更加多元。传统“恩赐官职制度”下,卖官买爵、贪污腐化现象日益严重。社会各阶层急切地想要改变这种现状。1848年,议会成立特别委员会,发起了对政府行政费用的全面清查活动,财政部认为:文官队伍分工不合理,管理不科学,是加重财政负担、浪费行政费用的根本原因。1853年,财政部出台《关于建立常任英国文官制度的报告》并建议:招聘和录用应该完全建立在公开、竞争考试和功绩制的基础之上;新进人员应有好的“通才”教育背景,应被录入统一的公务员服务系统而非特定部门,并允许在各部门间调任流动;新成员应被安排进层级结构;文官晋升应建立在功绩制基础上,不存在优先权或官职买卖。但该报告遭到国会保守分子的强烈反对,最终被束之高阁。

材料二 1855年5月,帕麦斯顿未经过国会讨论,以枢密院名义颁布文官制度改革的正式法令《关于录用王国政府文官的枢密院命令》。该法令规定成立文官制度委员会,主要负责审查文官候选人的条件,允许符合条件的人参加考试,并颁发考试合格证书,将其分配到各部门,试用六个月之后,再决定是否正式任用。这是英国文官制度的初级改革,即正式采用考试的方式来选拔录用官员,但这次改革没有规定统一的考试标准。1870年6月,道格拉斯绕开议会,颁发关于文官制度改革的第二个枢密院命令,明确规定:在议会中,所有重要职位必须要严格遵循文官制度委员会的要求,通过考试的方式选拔人才并择优录用;同时,将文官职位划分为高、低两级,并按不同的标准予以差别录用。为避免与保守派可能产生的正面冲突,该命令还规定某些高级职位可不经过考试,直接接受政治任命。这次改革取得了很好的成效,英国现代文官制度的框架基本形成。

——以上材料均摘编自邰思《英国公务员考录制度研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出19世纪中期英国建立文官制度的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析英国文官制度形成过程的特点及意义。

材料一 1922年民国政府颁布了《壬戌学制》,它是中国第一部对国家体育教育进行细化的学制。它不仅规定了体育课程的时间,同时在中学入学试验最低限度标准上,明确提出“小学体育标准测验及格者”方能入学。为了与新学制相匹配,1923年民国政府又颁布了《新学制课程标准纲要》,《壬戌学制》及《新学制课程标准纲要》正式将体操科改为体育科,并规定中小学课程分为国语、算数、历史、英语、体育等科目,学生必须将学分修满方能毕业或继续深造。同时在课程内容上,废除了中小学的兵操,改为田径、体操、球类、游戏等,要求初中把生理卫生纳入体育科。

——唐文昊《南京国民政府体育教育政策研究》

材料二 新中国成立伊始,全国体育事业同其他事业一样进入了崭新的时代,成为社会主义建设的重要组成部分。1954年中共中央提出“改善人民的健康状况,增强人民体质,是党的一项重要的政治任务”。根据这一原则,国家要求在全国各厂矿中,有准备、有计划地逐步推行劳动前后或劳动工作间歇的体操。在全国各机关,要开展在上班前后和工作休息时间的工作操。在农村主要结合当时民兵训练,利用农民的业余时间,推行一定项目的体育锻炼。同时规定在条件允许的地方,定期举行运动竞赛,进一步推动人民群众体育运动的开展。通过参加体育运动,人民群众患病率不断下降。据统计,衡阳发电厂在开展广播体操后,职工患呼吸疾病、精神不振的情况大有改善,医药费也减少了200万。新中国成立以来,中国人均寿命不断增长,除了科技、医疗等贡献外,也得益于体育事业的不断发展。

——摘编自余敏《建国初期湖南群众体育研究(1949—1956)》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析与《壬戌学制》有关的体育教育措施实行的背景,并概括其特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析新中国成立后国家重视体育事业的原因及意义。