材料 两汉而下,儒者之论大道,察焉而弗精,语焉而弗详,异端邪说起而乘之,几至大坏。……迄宋南渡,新安朱熹得程氏正传,其学加亲切焉。大抵以格物致知为先,明善诚身为要,凡《诗》《书》,六艺之文,与夫孔、孟之遗言,颠错于秦火,支离于汉儒,幽沉于魏、晋六朝者,至是皆焕然而大明,秩然而各得其所。此宋儒之学所以度越诸子,而上接孟氏者欤。

——《宋史·道学传》

运用中国古代史的知识对材料中关于儒学一度衰落的观点加以评析。(要求:观点明确,论证充分,史实准确,逻辑清晰)材料:《诗》云:乐只君子,民之父母。民之所好好之,民之所恶恶之,此之谓民之父母。

——《礼记•大学》

《汉书•循吏传》载,西汉元帝时,南阳郡太守召信臣,“其治视民如子”,劝民农桑,去末归本,为政勤勉有计谋,“好为民兴利”,尽力使百姓富起来。他亲自指导农耕,常出入于田间,住宿在民家,很少有安闲的时候。“百姓归之,户口增倍,盗贼狱讼衰止”。“吏民亲爱信臣,尊他为“召父”。《后汉书•杜诗传》载,杜诗,担任郡功曹(官名)时,爱民如子,事事替百姓作主,由是全郡百姓家家粮丰衣足。百姓拿他与以前的召信臣相比,说“前有召父,后有杜母”。南阳人为纪念这两位太守,修建了一座“二信守祠”,俗称“父母祠”。“父母官”一词由此而来,成为百姓对廉洁奉公、关怀百姓、造福一方的地方的敬称。

——据《汉书》《后汉书》整理

解读材料并结合中国古代史的相关知识,拟定一个关于材料的论题,并就所述论题进行简要阐述。(要求:准确概括材料,阐述须有史实依据。)

3 . 法治与教化时常见的社会治理的方式和手段。阅读下列材料并作答。

材料一 “春秋决狱”兴起于汉武帝时期,为董仲舒所倡,是指以儒家经典《春秋》里记载的事迹和体现的原则作为判案的依据,又因为在实践中也经常援引其他儒家经典作品如:《诗》《书》《礼》《易》《论语》中的微言大义等作为断案的依据,所以又称“经义决狱”或者“引经决狱”。

——摘编自牛阿曾《从春秋决狱看儒家正统思想地位的形成》

材料二 《唐律》之所以被推崇,就在于它“于礼以为出入”。唐朝统治者在制定、修撰法律的活动中坚持以礼为纲的指导思想。从《唐律》条文上可以看出,皆“一准乎礼”。

——摘编自刘磊、邵东伟《试述〈唐律〉立法方面的特点》等

根据材料并结合所学历史知识,围绕“中国古代的法治与教化”自拟论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论述充分,逻辑清晰。)

材料 中国古代不同朝代任官的规定部分

| 时期 | 规定 |

| 商周 | 国家机构以宗族血缘为纽带,把家族和国家,政治和伦理融合在一起,诸侯、卿、大夫的爵位都由子孙继承 |

| 西汉武帝 | 朝廷在任命地方行政长官时,逐步形成了官员回避本籍的惯例,即刺史不用本州人,郡国守相不用本郡人,县令长不用本县和本部人 |

| 东汉桓帝 | 定“三互法”,“谓婚姻之家及两州(幽州和冀州)之人不得交互为官刀,仅限于州牧和郡太守 |

| 魏晋 | 曹魏强调“唯才是举”,然立九品官人之法,选官多重家世荫资,不论行能,评定品第,取舍由私,“上品无寒门,下品无士族” |

| 唐朝 | “不许百姓任本贯州县及本贯邻县官”,“宰相子弟多居外职者”,朝中大臣子弟不得任御史和言谏官。《唐六典》规定:“凡同司联事,及勾检之官,皆不得注大功以上亲” |

| 北宋 | “官守乡邦,著令有禁”,在任期内不准在所辖境内“置买物业” |

| 明朝 | 官员任用有资格限制和籍贯限制,吏员虽可升为官,但从1409年起便“禁吏员为御史”,“郡县守令一般不在本地任官”。之后,避籍的范围逐步延伸,北人南仕,南人北守,选人动涉数千里,即所谓“南北互选之法” |

——摘编自唐梦诗《试论中国古代的任官回避制度》等

根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一点,拟定一个具体论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表述完整)

材料 中西天职概念的演变

| 时间 | 概念 |

| 中国古代 | 《孟子》中的天职是治理政事的意思,是天授予的职分,是统治阶层才具有的。《列子》将大自然的给予、四季的运行都归于天职,是自然界的职能。这两种天职观在中国古代长期并存。 |

| 早期基督教时期 | 天职一般是指神交付的使命。基督徒受上帝的召唤,每个人都不考虑世俗职业,献身于上帝王国在尘世的实现。 |

| 13世纪 | 基督徒作为一个整体被上帝召唤,教会居间起着巨大的作用,教士的地位高于普通信徒,只有教士和修道士等职务被视为天职。 |

| 16世纪 | 人的各种身份及职责,都是上帝赋予的天职,服务上帝的宗教职业和服务同胞的世俗职业是平等的。一个人不管身份如何,都应该安于本份,做好自己的工作。 |

| 18~19世纪 | 天职一词逐步淡化了上帝召唤的含义,成为一般的表达职业的词汇,更加强调个人对职业的神圣感和使命感。 |

| 晚清时期 | 天职一词被广泛应用到新闻行业等各职业领域,后来又扩展到政治职责和政治革命。 |

| 民国时期 | 革命家、政治家将天职用于宣传,文学家用于创作,天职作为一种崇高职责逐步应用于各个领域、各个身份,而且越来越频繁,形成了天职在现代汉语的用法。如老舍在《四世同堂》中写道:“在她看,伺候老人们是她的天职。” |

——据郑诗成《天职观的丰富内涵探析》等整理

从材料中提取两条或两条以上信息,围绕“天职观”拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据。)

材料一

——摘编自朱绍侯等《中国古代史》

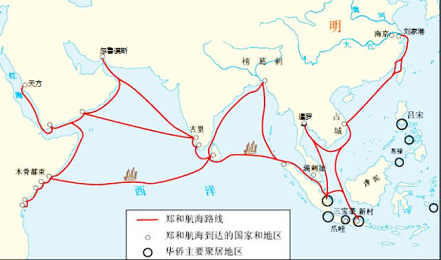

材料二 有一种臆想认为,郑和下西洋的目的是明朝试图超过元朝在海外的经营,也想要像西班牙王室鼓励哥伦布航海那样,做出新发现。……明朝的永乐帝在登基之前负责防卫北方,他把首都从南京迁到北京,就是为了便利防守北部边疆,所以他对北方的威胁始终耿耿于怀。朱棣可能是想派遣使者与西边的帖木儿汗国联络,希望跟帖木儿汗国互通声气,包抄瓦剌蒙古的势力。首先,郑和航海之前永乐皇帝的诏书中就特别提到“今遣太监郑和往西域忽鲁谟斯(今波斯湾入口)等国公干”。他没有提到东非、印度、苏门答腊之类的地方,所以郑和七次航海,每一次都到位于波斯湾东南的忽鲁谟斯。其次,郑和手下有一个叫马欢的宁波穆斯林,回国后写了《瀛涯胜览》,他有一首诗:“忽鲁漠斯近海傍。大宛米息(埃及)通行商。曾闻博望使绝域,何如当代覃恩光。”忽鲁谟斯是由阿拉伯海进入波斯湾的第一个海港,所以说它是“近海傍”。明初大宛是帖木儿汗国的心脏地区,距离蒙古盘踞的新疆非常近。

——摘编自张信刚《丝路文明十五讲》

根据材料并结合郑和下西洋的相关史实,评析材料二中作者的观点。(要求:观点明确,史论结合,史实准确,表述清晰)

材料

| 17世纪初 | 中国茶叶进入英国,主要由葡萄牙、荷兰等转口 |

| 1637年 | 东印度公司船只去广州运茶回英国,直接进口武夷茶 |

| 17世纪中期 | 饮茶风尚在王室传播开来;英国诗人埃德蒙沃尔特为此写诗献给查理二世,成为欧洲最早的饮茶诗;有关茶的其他文学作品也逐渐出现 |

| 1660年 | 英国上等茶叶每磅售价10英镑,其价格之昂贵只有王公贵族才能买得起 |

| 18世纪 | 东印度公司垄断中国瓷器的进口,大量中国茶具也输入英国,中国的瓷茶杯是无把手的,其后英国人学会了制瓷,将茶杯加上了把,又将这一技术传回中国 |

| 1799年 | 进入伦敦附近“随便哪家贫民住的茅舍,都会发现他们不但从早到晚喝茶,而且晚餐桌上也大量豪饮” |

| 19世纪初 | 英国人从中国进口大量茶叶,需支付巨额白银,为了改变这一不利情况,便将印度的鸦片输入中国 |

| 1820年 | 英国人开始在殖民地印度和锡兰种植茶树 |

| 1834年 | 为了抢时间及时运来中国新茶,英国海运公司竞相采用快速帆船 |

| 19世纪下半期以来 | 英国上层社会受法国人影响,按福建方言的发音叫做Tea;大部分英国人喜欢喝红茶,习惯将茶叶放在水里煮,喝时加上蔗糖或牛奶,与中国福建饮茶风俗差异大 |

——摘编自沈立新《略论中国茶文化在欧洲的传播》

从材料中提取两条或两条以上信息,结合所学知识,拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐释。(要求:明确写出所拟论题,阐释须有史实依据)

材料 现代民主与古代民主的内涵是不一样的。从制度上来记,现代西方的民主制不是来源于古希腊的民主制,而是来源于罗马的共和制。两者在制度构架上的对应十分明显;(以美国为例)总统对应执政官,议会对应罗马元老院一一美国的参议院 Senate House,取名来源于罗马元老院,公民选举则对应罗马的公民大会。而且美国的建国之父明确表示不要典的那套民主制度。麦迪逊曾说:“即使每个雅典公民都如苏格拉底那样智,典的每公民大会仍然都是岛合之众,“如果让古希思想家——比如亚里士多德来看现代西方民主,他背定不认为这是民主制度,而会认为这恰恰是与民主相对立的。现代的民主制在根本上是精英主又的,它和反雅典传统的精英主义一样,实际上是不愿让大众零权力或直接进行决策。

——摘自黄、郑诗亮、沈奕《黄洋:谈雅典民主与西方民主传统》

评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求结论不能重复材料中观点,持论有据,论证充分,表述清晰。)

材料

秦统一六国后先后采取的重大措施

统一六国(前221年)

称皇帝(前221年)

建郡县(前221年)

统一度量衡(前221年)

统一文字(约前221年)

徙天下豪富12万于咸阳(前221年)

大规模修建通向东方各国的驰道(前220年始)

开始并总共六次外出巡视各地(前220年—前210年)

征岭南并修灵渠(约前219年—前214年)

拆除原关东六国建造的城廓及提防(前215年)

北击匈奴(前215年—前213年)

修长城(约前213年)

焚《诗》《书》、百家语(前213年)

坑方士、术士“犯禁者四百六十余人”(前212年)

修秦直道(前212年)

统一货币(前210年)

——摘自苏力《大国宪制》

根据材料,从中汲取一项国家治理的政治智慧,并予以说明。(要求:持论有据,逻辑清晰,论证充分,表述成文)

材料 “十三经”是古代儒家遵奉的经典,经过一千多年的时间而逐渐形成,其形成的过程折射出了儒家的发展历程。下表所示为“十三经”的形成过程。

| 时期 | 数量 | 内容 |

| 西汉 | 五经 | 《易》《书》《诗》《礼》《春秋》 |

| 东汉 | 七经 | 在五经的基础上增加了《论语》《孝经》。按照西汉时期的观点,《论语》《孝经》只是“传”,还不够格称为“经”,但因为两汉统治者宣扬“以孝治天下”,逐渐尊崇孔子,所以《论语》《孝经》的地位不断攀升,最终也成了“经” |

| 唐初 | 九经 | 唐代科举取士,设有“明经”科,把儒家经典分为“三礼”“三传”《易》《书》《诗》,共九部经典。所谓“三礼”,就是《周礼》《仪礼》《礼记》,“三传”指的是《公羊传》《谷梁传》《左传》这三部书。由于官方分科的影响,遂形成了“九经”系统 |

| 晚唐 | 十二经 | 唐文宗开成年间,为保证科举考试的准确性和权威性。政府将儒家经典刊刻在石碑上,史称“开成石经”。除原来的“九经”外,又加上了地位日益上升的《论语》《孝经》《尔雅》三部书,称为“十二经” |

| 宋代 | 十三经 | 两宋时代,《孟子》的地位稳步上升,最终也被提升到“经”的地位,“十三经”系统正式形成,并延续至今 |

——摘编自范云飞《“十三经”的形成过程》

提取表格中至少两条信息,围绕“儒家经典的变迁”,拟定一个论题,并结合中国古代史的知识予以阐述。(要求:观点明确,表述成文,史实正确,论证充分,逻辑清晰)