材料:经学教育自汉确立,直至清末,始终占据中国古代教育的主流和主导地位。在此期间出现的教育思想或实践(如下表)。

| 东汉末年 | 汉灵帝在洛阳皇宫鸿都门内创设了一所有别于太学的教育机构——鸿都门学,并从中选拔官员。鸿都门学以“尺牍辞赋及工书鸟篆”为内容 |

| 南北朝时期 | 宋文帝召名儒雷次宗在京郊鸡笼山开儒学馆,次年又命丹阳尹何尚之开玄学馆,太子率更令何承天开史学馆,司徒参军谢元开文学馆。至此,儒、玄、史、文四馆并立 |

| 隋唐 | 在专设的教育机构中有律馆、书馆、算馆,它们与传授经学的国子学、太学、四门学一道受国子监管理。在附设的教育机构中,有各政府部门管理的乐舞学、医药学、卜筮学、天文历法学、工艺学等 |

| 宋初 | 在地方官学“分斋教学”。将官学教育分为“经义斋”与“治事斋”,其中“经义斋”专攻儒家典籍;“治事斋”开设治兵、治民、水利、算术等实用学科 |

| 清初 | 将宋的两斋扩充为文事、武备、经史、艺能、理学、帖括六斋,“斋有长,科有领”,每一斋各有所长,且每一斋中的每一科又各有不同 |

——摘编自郑梦雪《楔入正统:经学教育的五次冲击》

就材料整体或其中任意一点拟定一个论题,并结合中国古代史的相关知识予以阐述。(要求:论题明确,阐述史论结合,条理清晰)材料 从1500年前后到二战前,欧洲民族主义思潮不断发展,对世界历史产生了重要影响,如下表所述。

| 1500年前后 | 欧洲民族主义兴起:英法等民族国家形成,王权加强 |

| 18世纪末19世纪初 | 欧洲民族主义普遍发展:欧洲各国民族意识普遍觉醒,在反抗外来侵略中发挥重要作用 |

| 1870年至1914年 | 欧洲民族主义呈现高潮:狭隘的民族主义和极端的民族主义盛行,最终导致一战爆发 |

| 20世纪30年代 | 欧洲民族主义再度狂热:德意等国法西斯猖獗,在民族复仇情绪和种族主义的煽动下,德国成为世界大战的策源地 |

——摘编自陈晓律《欧洲民族国家演进的历史趋势》等

从材料中提取信息,拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据,表达清晰)材料

唐政府中出现了一个根深蒂固的紧张局面:一方是隋唐从北方诸王朝继承下来的制度,一方是出于把它们应用于重新统一的帝国中远为复杂的形势的要求。唐代政府的各个方面都处于一个激烈变化的时期,这些继承的制度在此期间或被修改,或被更先进、更适用于新形势的体制所代替……这是一个使行政程序合理化、简化和效益化的时期,又是对行政活动进行法典化和正规化的时期。当时强有力的中央政府对长治久安怀着信心,致使政治家们都倾向于以全帝国适用的统一制度和社会行为的持久准则来考虑问题。

——陈寅恪《隋唐制度渊源略论稿》

请以“制度的继承与创新”为主题,任选角度,自拟标题,运用所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,表述成文。)材料 习近平总书记指出,中国文化源远流长,中华文明博大精深。在中华民族五千多年文明发展史中,中华民族创造的伟大文明绵延传承。内聚的地理环境、广阔的疆域和众多人口,是中华文化传承的外在条件。持续沿用的汉字以其广泛适用性、文化附加功能、高度组词能力、形音义一体功能、文化固化功能等,是中华文化持久传承的坚固载体。农耕文明与游牧文明、海洋文明的水乳交融,丰富了中华文化的形式和内涵。中央集权的政治制度,以儒家学说为主导的意识形态,为文化发展繁荣创造了条件。丰富的、多层次的教化体系,为文化传承提供了持续稳定的保障机制。独特的史学传统,铸就了赓续延绵的历史文化传承意识。中华民族沿着适合自身特点的道路不断前行,生生不息、薪火相传。凝结中华民族思想智慧的《论语》《道德经》《孙子兵法》等等典籍,向其他国家和民族展现了独到的中国理念和中国价值;丝绸、瓷器和茶叶,千百年来源源不断地输往各国,成为独具代表性的中国文化符号。

——摘编自人民网《讲好中国历史向世界传播中华优秀传统文化》

请结合中国古代史的相关史实,就材料中中华文明发展的某一观点展开论述。(要求:观点明确,史论结合,论证充分,表述清晰)材料 朝贡贸易即贡赐贸易,周边各国向中原王朝帝王进贡,中原王朝帝王回赐。这种贡赐关系并不是明朝首创,中国古已有之。明初实行海禁,严禁民间私人贸易,在明朝开国以后很长一段时期内,中外贸易基本上限定在“朝贡贸易”的框架之内进行。明成祖即位后,虽然依旧坚持海禁,却公开地欢迎外国朝贡,周围藩属国纷纷赴京朝贡,宗主和藩属关系进入鼎盛时期。但在“怀柔远人”和“薄来厚往”的原则下,朝贡贸易不可避免地出现了弊病。且不说对其贡物以高于几倍的价值给予,而且朝贡使团时常哄抬货价。有鉴于此,明中后期,明政府开始对朝贡贸易进行严格的限制,首先是对入明朝贡的贡期、人数等方面做出规定,如日本,“贡期限十年,人不过百,舟不过三,馀不可许”,对朝贡贸易的限制趋严。

明末,“倭乱”日益严重,民间走私逐渐代替朝贡贸易,市舶司裁二存一,使原本已有所萎缩的朝贡贸易更加衰落。虽然明穆宗时下令“开关”,允许民间“远贩东西二洋”,全世界白银产量的一半流入中国,但中国资本主义萌芽并没有凭借大量白银的流入而发展起来,整个社会几乎处在奢侈享乐之中。而且在隆庆开禁的影响下,民间出海贸易益多,朝贡贸易遭到严重打击,其衰落加速,面临崩溃。朝贡贸易至此也成为一纸空文,难以为继。

结合所学知识,对上述材料关于朝贡贸易的观点予以说明。(要求:归纳材料中的任一种观点,并围绕这一观点予以说明。做到史论结合,观点明确)

材料 1750—1914年间,欧洲人成功地将自己的优势地位转变为世界性的霸权:19世纪末,欧洲势力控制了大部分亚洲和几乎整个非洲地区,他们欧洲血统的美洲兄弟也统治了美洲……三个历史进程——革命、工业化及帝国主义可以帮助我们理解欧洲人和欧裔美洲人何以逐渐地控制了世界。

——摘编自[美]杰里·本特利赫伯特·齐格勒《新全球史》

根据材料并结合世界近代史的相关知识,拟定一个论题,并予以阐释。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严谨,表述清晰)

人类日常饮料的由来

啤酒 | 是美索不达米亚和埃及的第一批农业社会用驯化的谷物直接制造的产品。很长时间内,它一直是城市社群中最受欢迎的饮料,因为水的质量并不太可靠。20世纪真正成了一种世界性饮料。 |

红酒 | 是地中海希腊和罗马文化的象征,曾长期是西方精英所偏爱的饮料。红酒后来成为世界贸易的一部分,并突出体现于非西方世界精英“西化”上。 |

| 烈 酒 | 蒸馏是阿拉伯人的发明。许多种烈酒在欧洲扩张时期得到传播,特别是用甘蔗酿造朗姆酒。 |

咖啡 | 由阿拉伯人引入欧洲,这种异域饮料首先经由咖啡屋在精英中得到普及。19世纪时取代啤酒成为最流行的饮料。咖啡与茶、巧克力一道,推动了对另一种“异域”产品——糖的需求。 |

| 茶 | 由英国人和荷兰人从东方进口,在18世纪变得十分流行。 |

| 可可 | 可可树原产于中南美洲,16和17世纪时被移植到东南亚和非洲。18世纪时可可在欧洲成为一种非常受欢迎的饮料。 |

| 可口可 乐 | 跟许多流行饮料一样,可口可乐最初是一种药用饮料。可口可乐是美国的“国民饮料”,象征着20世纪的美国化、商业化和全球化。 |

——摘编自【比】埃里克范豪特:《世界史导论》,沈贤元译

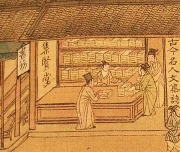

从上述表格中提取两条或者两条以上的信息,并提炼一个观点,并结合所学知识加以论证(要求:观点明确、史实准确、逻辑清晰、论证充分)材料 宋代画家张择端创作的《清明上河图》后世多有临摹,明代画家仇英在临草原本的基础上进行了二次创作,增加了许多明代中后期的社会场景。如图是明代仇英版《清明上河图》中的“书坊”。

结合中国古代史的相关知识,紧扣图中所示的一个或多个逻辑线索,拟定一个论题(要求:论题明确,史论结合,逻辑严谨,表述清晰)

材料 改革开放40年来不同时期基础教育公平政策的高频主题词

| 时间 | “高频词”个数 | 第一“高频词” | 第二“高频词” | 第三“高频词” |

| 1978—1985年 | 5 | 民族教育 | 农村教育 | 特殊教育 |

| 1986—1990年 | 7 | 特殊教育 | 民族教育 | 农村教育 |

| 1991—1995年 | 5 | 农村教育 | 特殊教育 | 民族教育 |

| 1996—2000年 | 12 | 民族教育 | 特殊教育 | 贫困地区 |

| 2001—2005年 | 16 | 助学贷款 | 远程教育、均衡发展 | 农村教育、农村校舍改造等 |

| 2006—2010年 | 15 | 农村校舍改造、特岗教师 | 远程教育 | 均衡发展 |

| 2011—2015年 | 17 | 均衡发展 | 特岗教师 | 薄弱学校 |

| 2016—2018年 | 13 | 均衡发展、农村师资 | 特岗教师 | 教育信息化 |

——摘编自李海萍《改革开放40年中国基础教育公平政策的推进策略与演进逻辑》

根据材料并结合所学知识,提炼出一个论题,加以论述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰)

材料 “天下观”是古代中国人对世界秩序的看法。在中国历代刻印的“华夷图”“广舆图”中“都把周边国家的位置标得模糊不清,中国的区域画得颇大,而汪洋大海却绘得很小”,认为中原地区的文化优越于四周少数民族地区的文化,是天下之文化或文明的中心,并形成了一种“华尊夷卑”的观念。鸦片战争后,传统的“天下观”受到了挑战,从“天下”逐渐走向“世界”,中国近代思想文化告别了自我封闭而成了世界思想文化的一部分。

——摘编自郑大华《从“天下”走向“世界”——近代中国人世界意识的形成与发展》

围绕材料,结合中国近代史的具体史实,自拟论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:论证充分,史实准确,表述清晰)