材料一 董仲舒《决狱》曰:甲父乙与丙争言相斗,丙以佩刀刺乙,甲即以杖击丙,误伤乙,甲当何论?或曰,殴父也,当枭首。(董仲舒)论曰:“父子至亲也,闻其斗莫不有怵怅之心也,扶杖而救之,非所以欲垢父也。……君子原心,赦而不诛。甲非律所谓殴父,不当坐。”

——(宋)李昉《太平御览·第六卷》

材料二 罗马法虽属奴隶制社会的产物,但由于它对反映简单商品生产的各种法律关系作了详尽的规定,因而也就包含着资本主义时期的许多法律关系,因此它对资本主义民法领域产生了很大影响,特别是在属于大陆法系的许多国家,其影响更加显著。

(1)概括材料一中判决案件的两种结果及依据分别是什么?这种现象反映出西汉法律实施有何特点?

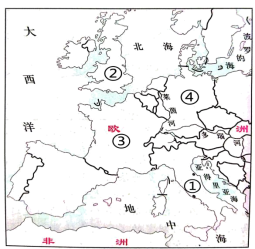

(2)依据材料二,指出罗马法“对资本主义民法领域产生了很大影响”的原因。结合所学,从图中①②③④任选两个国家或地区说明其在法律建设上的主要成就。

材料一 中国传统社会灾荒救济制度也称荒政。至迟在春秋战国时期,中国已出现荒政的雏形。《晏子春秋》记载,有一年阴雨连绵连下了 17 天。晏婴将自己禄田的粮食发放给灾民,并去见齐景公说:“我跟随在百官之后充数供职,却让百姓生活贫困而得不到救助,让君王沉迷于饮酒作乐、失去民心而不知担忧,我的罪过实在太大了!”请求辞官。

景公急忙追赶……找到晏婴说:“寡人请奉齐国之粟米财货,委之百姓,多寡轻重,惟夫子之令。”晏婴于是回到朝廷,动用国库粮食进行赈济。

——摘编自《清代荒政研究》《中国古代诗歌散文鉴赏与运用》

(1)阅读材料一,结合时代背景,从政治和思想的角度分析齐景公接受晏婴建议的原因。

材料二 北宋中期的王安石变法,把汉唐以来临灾救济和时断时续的常平仓(政府筑仓储谷,谷贱时增价而收购,谷贵时减价而卖出)、义仓(政府直接赈济)等荒政措施,提高到作为国家大政方针的新阶段。

王安石的思想深受孔、孟以来儒家正统派的影响。他设提举常平司,掌管常平仓、市易、水利等,“视岁之丰歉而为之敛散,以惠农民”。若从荒政的角度考察,变法的终极目的是培育农民抵御自然灾害的能力,实施必要的社会救济。“损有余以补不足”,将抑制兼并与救荒紧密联系起来。

1085 年宋神宗去世,新法被废。1098 年,宋哲宗“以常平、免役、农田、水利、保甲, 类著其法,总为一书”,颁行全国。

——摘编自李华瑞《北宋荒政的发展与变化》等

(2)依据材料二并结合相关史实,从荒政的角度评析王安石变法。(要求:史论结合,解释合理,逻辑清晰)

材料三清朝前期各时段灾赈、灾蠲(注)如下表所示:

时期 | 顺治 | 康熙 | 雍正 | 乾隆 | 嘉庆 | 道光 | 总计 |

灾赈占受灾比例(%) | 5 | 21 | 61 | 63 | 32 | 21 | 39 |

灾蠲占受灾比例(%) | 66 | 77 | 72 | 57 | 25 | 37 | 54 |

注:灾赈是指在受灾后由政府发放钱粮等对灾民进行救济。灾蠲(juān)指或免除灾区全部租赋,或减征租赋数额,或延缓征收时间,以减轻灾民负担的措施。

——摘编自李向军《清代荒政研究》

(3)依据材料三,对照前后阶段概括康乾时期荒政的特点,结合所学概述这一时期实施社会救济的影响。

材料一泉沟墓的位置如图所示。这是丝绸之路战略要冲,扼吐蕃通唐朝和中亚之门户。8 世纪时吐蕃统治青海地区。壁画墓盛行于汉文化区,但在青藏高原极为罕见, 泉沟墓是青藏高原首次发现吐蕃时期壁画墓。绘画技法具有浓郁的唐风,图像内容又兼具高原游牧民族特色。出土的鎏金王冠显示墓主人很可能与吐蕃当地王室有密切关系。

——摘自全涛等《青藏高原首次发现吐蕃时期壁画墓》

(1)依据材料一,概括泉沟墓反映出的 8 世纪时青海地区文化的特点,分析此特点形成的原因。

材料二中国史上的“士”大致相当于今天所谓的“知识分子”。孔子最先揭示的“士志于道”,便已规定了“士”是基本价值的维护者。此主张对后世产生了深远的影响。秦汉时士的活动比较集中地表现在以儒教为中心的方面,有“欲以天下风教是非为己任”, 宋代儒家复兴,“士当先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,到明清之际的“天下兴亡, 匹夫有责”,我们都能感到这一精神的跃动。

———摘编自余英时《士与中国文化》

(2)依据材料二,仿照下文《春秋战国时期的“士”》,任选中国古代某一历史时期,说明“士”在思想传承和发展中的作用。

材料一 纵观中国古代文官选拔制度的发展趋势,其选拔范围在不断地走向扩大和开放,逐渐由统治阶级内部选拔发展到向全社会开放。隋唐时期,中国再度实现了大一统,创立科举制,把平等竞争机制引入选官制度,向社会各阶层人士敞开了入仕的大门,使封建政府可以从社会各阶层吸纳大量优秀人才进入各个管理部门。

——摘编自张国安《中国古代文官选拔制度及其现代借鉴》

材料二 18世纪以前,欧美各国文职官员的选用,或实行个人赡徇制,或实行政党分肥制。这些文官任用方式不可避免地导致任用私人,带来结构性的贪污腐败,使各种无能之辈充斥于政府之中。……到19世纪四五十年代,英国工业革命已经完成,处于上升发展阶段的西方资本主义国家,在官员选用方面也日益要求向制度化、规范化方向发展。……在西方社会倡导“自由、平等、博爱”的启蒙时期,科举制体现出的“机会均等”原则曾使许多人大为惊叹。1850—1870年间,许多杂志介绍中国科举制的选官程序和方法。1855年,英国开始实行文官考试制度,确立考试竞争和择优录用原则。1870年,英国完成了文官制度的改革,实现了从直接任命官职到公开竞争、考试录用的重大转变。

——摘编自刘海峰《科举制对西方考试制度影响新探》

材料三 在1979年颁布的《关于实行干部考核制度的意见》中,把考核的对象划分为技术类和党政类,考核时各有侧重,体现了分类管理的思想。技术类干部侧重能,如专业技能、业务熟练程度、科研成果等。党政干部侧重德,考核的内容大多都是关于政治思想方面。考核干部实行领导和群众相结合的方法,把平时考察和定期考核结合起来;同时,把考核结果同干部的奖惩和晋升链接起来。“对于未能达到考核标准的干部,要在实践中加强锻炼,限期达到考核标准。经过两次考核达不到标准的,要调离现职,分配其他工作,有的要降职使用。”

——摘编自张东川《我国公务员考核制度研究》

(1)阅读材料一,概括中国古代文官选拔的特点。

(2)依据材料二和所学,评析19世纪以来英国文官选拔制度的改革。

(3)依据材料三和所学,指出中国颁布《关于实行干部考核制度的意见》的背景及意义。

材料一 商代的占卜结果会被记录在甲骨上以显示商王的权威。周王则将赐封官职等事铭铸于带有神秘威严气氛的青铜器上。无论甲骨文,还是金文,当被书写在带有神秘性和权威性的材料上时,也就被赋予了某种类似的气质。而秦代向民众下达皇帝旨意的诏书石刻以小篆写成,可以说是中央集权国家和统一帝国的产物,这显然带有将刻写的内容永远流传后世的期待。这些文字也都被政治权力在某种程度上垄断,正如黄帝创制表意文字的意图就在于避开俚语方言以控制人与神交往的媒介。

——摘编自苏颖《文字与王权一探索中国一元权力结构政治文明的一个视角》等

材料二 1456年德国人古登堡发明了金属活字印刷,这对欧洲社会的影响是深远而显著的。用统一的本国语言印刷的文本资料降低了知识信息的解码成本。15世纪中期,欧洲会识字的男人还不到10%,到17世纪早期,已经有超过30%的男人和10%的女人会读和写了。印刷术的发明改变了只有僧侣才能受高级教育的状况,使看书学习逐渐变成小孩、少年和青年人的日常生活的焦点。此外,为解决印刷行业的利益冲突,1469年威尼斯通过立法,规范了印刷商在指定时间段里印刷和销售一本指定的书籍的权利,这成为知识产权史上一个里程碑事件。

——摘编自余军华、李贞芳《印刷术与西方世界的兴起:经济学视角的解读》

(1)根据材料一,概括甲骨文、青铜器金文和石刻小篆三种文书形态的共同特点,并结合所学知识指出当时统治者采用这些文书形态的意图。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明印刷术传播对欧洲文明的影响。

材料一 儒者博而寡要,劳而少功,是以其事难尽从。然其序君臣父子之礼,列夫妇长幼之别,不可易也。墨者俭而难遵,是以其事不可遍循。然其强本节用,不可废 也。法家严而少恩,然其正君臣上下之分不可改矣。……道家使人精神专一,动合无 形,赡足万物。其为术也,因阴阳之大顺,采儒墨之善,撮名法之要,与时迁移,应物变化,立俗施事,无所不宜,指约而易操,事少而功多。……至于大道之要,去健羡, 绌聪明,释此而任术。夫神大用则竭,形大劳则敝。形神骚动,欲与天地长久,非所闻也。

——司马谈《论六家要旨》

(1)结合所学,任选儒、墨、道、法诸家中的一家思想,对材料一所述观点进行评析,并指出该思想主张在当今的社会价值。

材料二 现代考古表明,中华文明在史前时期的存在,不是一花独放,而是像满天星斗一样。除了黄河流域和长江流域,还有许多上古的文化遗存散布在全国各地。 春秋战国时代的百家争鸣反映了中国人的思想本质,老子说:“万物负阴而抱阳,冲气以为和。”孔子说:“礼之用,和为贵。先王之道,斯为美。”人既改造自然以适应人的需要,也必须调整人的生活方式以适应自然的规律,这就是所谓“天人合一”的根本要义。中华文明和域外异质文明的接触,无论是与印度佛教文明的接触,还是对西方近代文明的引进,都促进了中华文明的发展。

——摘编自张传玺等《中华文明史》

(2)阅读材料二,概括中华文明的主要特点。

材料一 华夏之名在西周已经出现,它成为中原主体居民的总称,四邻的夷、蛮、戎、狄等民族被华夏族概称为“夷”。到春秋时期,四夷的势力有增无减,并且进一步向中原地区发展。华夏和夷狄虽有冲突,但就种族、血缘而言,则华夷往往存在联系。以婚姻为例,双方通婚的材料见于史载者颇多,如晋文公之母为戎女,其妻亦为狄女。在长期杂居、邻居的过程中,发达的华夏文明对戎狄蛮夷产生了很大影响,戎狄蛮夷的文化也进一步丰富了华夏文明。到春秋、战国之交,进入中原的戎狄诸部绝大部分已融入华夏族当中,曾以蛮自居的楚国也渐不再被视为蛮夷。春秋战国,华夏族吸收了大量新鲜血液,成为更加稳定和分布更广泛的族群,最终到秦以后形成了统一而有持久生命力的汉民族。

——摘编自张帆《中国古代简史》

(1)依据材料概括春秋战国时期民族关系的变化。结合所学说明其影响。

材料二唐太宗说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。”他认为“汉武帝穷兵三十余年,疲敝中国,所获无几;岂如今日绥之以德,使穷发之地尽为编户乎!”他认识到武力征服并不是解决民族问题的长久之计,以文德怀柔与抚恤为主,以威服和战争为辅。一旦战争胜利则主动和解,甚至不惜实行“和亲”政策,以达到“四海升平,天下一家”的目的。通过联姻的方式,怀化对方,增进民族情感,平息战争,推动民族交融。

——摘编自李少玉《浅谈唐太宗治国理念里的和谐意识》

(2)依据材料概括唐太宗处理民族关系的特点。

材料三 古代并无“中华民族”的名称,“中华民族”的提出是在清末,其时西方列强入侵激发起中国人强烈的民族自觉意识,“中华民族”观念由此萌芽。

南京临时政府从国家层面认可民族平等,有利于改变历朝历代狭隘的大汉族观与清朝满族独尊的民族观。《中华民国临时约法》规定:“凡属蒙、藏、青海、回疆同胞……今皆得为国家主体,皆得为共和国之主人翁,即皆能取得国家参政权。”《中华民国临时约法》从法律层面将“五族共和”和“中华民族”确立为“中华民国”立国的法律依据。这些举措大大促进了中国境内各民族形成“中华民族”为一体的共识。

——摘编自何一民等《从“恢复中华”到“中华民族命运共同体”》

(3)依据材料和所学,概括清末民初“中华民族”观念出现的背景和内涵。

| 少数民族地区发展概况 | ||

| 年份 | 固定资产投资总额(亿元) | 经济总量(亿元) |

| 1952年 | 3.7 | 57.89 |

| 1978年 | 76.7 | 323.78 |

| 2017年 | 90628.8 | 84670.90 |

资料来源:《中国统计年鉴》《新中国六十年统计资料汇编》

(4)依据材料和所学,就“国家政策推动少数民族地区经济发展”谈谈你的认识。

材料一 东亚农业有上万年的历史,以中国为典型代表。大约在春秋战国时期,中国已经形成以粟、黍、稻、麦、豆、麻为主的种植业结构,由此奠定了明代以前主要粮食作物种类的基础。

——摘自杨共乐主编《历史长河中的人类社会》

(1)阅读材料一并结合所学,指出中国人最早培育出的两种粮食作物名称,列举一项唐朝发明的耕地农具。

材料二 在汉末之前, 中国食用油主要以动物油为主,辅以少量大麻油。“张骞外国得胡麻(即芝麻)”,之后逐步推广。到了《齐民要术》成书的年代, 以芝麻为主的植物油生产加工就很普遍了。唐宋时期,食用油作坊兴起,食用油商品化趋势增强。

油菜在元代传入我国,并逐步取代了芝麻的地位。来自美洲的花生引入后,种植范围逐渐遍及全国。20 世纪初,榨油机器传入,使原本手工榨油机榨不出油的大豆、花生等油料作物,在北方逐步取代了芝麻的地位。

——摘自韩茂莉《中国历史地理十五讲》等

(2)依据材料二,填写《中国古代至近代油料作物的种植及加工发展历程简表》。

| 角度 | 重要转折期 | 史实 |

| 农作物结构中的地位 | ① | 芝麻等从附属于粮食作物变为独立的油料作物 |

| 油料作物的 ② | 元朝 | 南方以油菜为主;北方以芝麻为主 |

| 明清 | 南方以油菜、花生为主;北方以大豆、花生为主 | |

| 食用油加工技术或手段 | 近代 | ③ |

材料三 占据苏州的张士诚最终被朱元璋打败的一个重要原因,是因为苏州的粮食短缺。南宋有“苏湖熟,天下足”的谚语,但南宋以后苏州地区谷物的供给开始依赖湖广地区。明中后期,苏州城内西部是商业区,东部是织染工业区。有钱人在城东出资建立机房, 雇工织造。1601 年,朝廷派孙隆赴苏州增收税金,计划对每台织机征银三钱,或对每匹绸缎征银五分,每匹纱征银二分。听闻此消息,机户纷纷停业,解雇织工。织工聚众抗议, 由此引发纵火伤人。

——摘编自【日】宫崎市定《明清时期的苏州与轻工业的发展》

(3)依据材料三,概述明代苏州经济发展的特点。

材料一 在政府权力的制约方面,联邦宪法采用了在同一体制内对于政府权力进行两向分割,即对联邦和州政府的权力进行纵向分割,在联邦政府的层次上对中央政府的权力进行横向分割,这形成了对权力的制约与平衡,克服邦联体制下美国面临的社会危机,同时形成了新的国家体制。

——摘编自王希《原则与妥协》

材料二 政治制度必须适应国情,但另一方面,这种适应必须是一种动态的适应,即:政治制度必须随国情的变化而变化。国情是可以改造且需要改造,应当不断地改造国情,使之永远处于去劣存优的变化之中。对国情的这种改造其实是一种量的变化:当国情改变的量的积累最终导致质的变化时,政治制度就要随之发生变动以适应变化了的国情,如果政治制度不随国情的变化而变化,即使勉强建立,仍难以持久。

——摘编自檀江林、汪少波《理想的幻灭:民国初年政党政治的夭折与反思》

材料三 本党愿与各党各派及一切群众团体进行选举联盟,并在候选名单中确定共产党员只占三分之一,以便各党各派及无党无派人士均能参加边区民意机关之活动与边区行政之管理。在共产党员被选为某一行政机关之主管人员时,应保证该机关之职员有三分之二为党外人士充任,共产党员应与这些党外人士实行民主合作,不得一意孤行,把持包办。

——《陕甘宁边区施政纲领》(1941年5月1日)

(1)依据材料一,概括联邦宪法对政府权力“两向分割”的内涵,并简要评价“两向分割”。

(2)阅读材料二,结合中国近代史的具体史实,说明为何“政治制度必须随国情的变化而变化”。

(3)依据材料三和所学,归纳抗日根据地政权实行三三制的原因,并指出三三制政权的特点。

材料一商鞅强调“轻罪重罚”,主张“以刑去刑”,对此,韩非评论道:“公孙鞅之法也,重轻罪。重罪者,人之所难犯也,而小过者,人之所易去也。使人去其所易,无离其所难,此治之道。夫小过不生,大罪不至,是人无罪而乱不生也。”

材料二“连坐”也称相坐、随坐、缘坐,是一种存在已久的株连政策。商鞅变法使该政策更加确定化,并将其与什伍制度相结合,以后代代相传。秦始皇时,百姓不堪统治的残暴,在陨石上刻“始皇死而地分”等字。秦始皇抓不到案犯,便将在陨石附近居住的百姓全部诛杀,这也是一种“连坐”。

材料三商鞅认为以诗书礼乐为代表的儒家学说是于国有害的寄生虫。他把礼乐、诗书、修善孝悌、诚信贞廉、仁义、非兵羞战统称为“六虱”,认为应统统毁灭。

请完成:

(1)韩非对商鞅“轻罪重罚”持何种态度?

(2)材料二所反映的“连坐法”有何特点?其直接目的是什么?

(3)材料三中商鞅认为“六虱”应该统统毁灭的原因是什么?其实质是什么?

(4)以上三则材料所反映的商鞅变法的措施对秦国以后的历史发展造成了怎样的消极影响?