材料一自契丹侵取燕蓟以北,拓跋自得灵夏以西,其间所生豪英,皆为其用。得中国(指中原)土地,役中国人力,称中国位号,仿中国官属,任中国贤才,读中国书籍,用中国车服,行中国法令,是二敌(指辽、西夏)所为,皆与中国等。

——《续资治通鉴长编》

材料二每当人们在中国的文献中查找一种具体的科技史料时,往往会发现它的焦点在宋朝,不管在应用科学方面或纯粹科学方面都是如此。……中国的科技发展到宋朝,已呈巅峰状态。在许多方面实际上已经超过了18世纪中叶工业革命前的英国或欧洲的水平。

——[英]李约瑟《中国科学技术史》

材料三黄仁宇先生曾经说:“中国历史中主要的朝代,每个不同,而尤以赵宋为显著。”

——《赫逊河畔谈中国历史》

请回答:

(1)根据材料一,指出辽、西夏的政治制度有何特点。结合所学知识说明辽、西夏与北宋是如何在碰撞中交融的。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括作者关于宋代科技发展的观点并列举支持该观点的史实。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括指出宋朝与前代相比出现的“显著”新变化。

材料一 我们同样可以发现官僚体制从秦汉起,就成为中国政治制度的核心问题。而这个核心问题又可以分成两个大的子问题,一是官僚的选拔制度,正如很多人指出的那样,中国政治的中心可以归结为选举。通过选举制度以及相应的文化,官员选拔的金字塔居然将整个社会联结到一起,并且利用选举保证着社会秩序的稳定;二是官僚体系内部的权力制衡。宏观上表现有行政、监察与军事上的三权分立,微观上有相权的分割和每个部门的权限细分,以及与各个部门之间权限的模糊和相互渗透。

——摘编自张鸣《中华帝国:制度的断想》

材料二 南京国民政府统治初期,随着考试院的成立和《公务员考试法》《公务员任用法》等一系列法规的颁布,公务员制度逐渐形成。这是我国引进西方近代文官制度、建立近代人事管理制度的一次重要尝试。国民政府时期的公务员制度包括考选制度和铨叙(指按资历或劳绩授官或升迁)制度两大部分,由考试院具体负责管理公务员的考试、任用和铨叙。1935年《公务员任用法》规定“曾于中华民国有特殊功勋,或致力国民革命十年以上而有功劳者,经证明属实”即可免试任为公务员。国民党中央执行委员会规定,政府公职人员必须加入国民党,重要职位的公务员“应由该党长官督促研究党义,随时介绍入党”与党无深切关系,特非所宜”。

——摘编自姚琦《论国民政府时期的公务员制度》等

(1)根据材料一并结合所学分析隋唐官僚选拔制度是怎样“保证社会秩序稳定的”。举例说明北宋时期如何实现“官僚体系内部的权力制衡”。

(2)根据材料二,概括南京国民政府公务员制度的特点并作简要评价。

材料一 下面是某班同学对近代中国某一历史事件的描述:

●工业文明外力冲南下社会矛盾的产物

●农民阶层的救亡图存运动

●以基督教文明与中华本土文明相融合为特点

●以反清革命为斗争目的

●在上海遭遇华尔的洋枪队

材料二 圆明园被毁,是这个东方名园由盛到衰的转折点……当时的一些有识之人,开始把魏源提出的“师夷长技以制夷”的口号付诸行动,开始了求强求富的洋务运动。这场运动成为……

——仲尧明、沈为慧、何成刚《史学阅读与微课设计》·中国近代史上册

材料三 ……统治者面对着接踵而来、一次比一次严重的内忧外患,不得不“办洋务”,这就为中国向西方学习打开了一个难得的缺口。

——仲尧明、沈为慧、何成刚《史学阅读与微课设计》·中国近代史上册

(1)材料一所描述的是哪一重大历史事件?该历史事件最主要的领导人是谁?

(2)材料二中,毁掉圆明园的是什么军队?据材料二,指出洋务运动的宗旨。

(3)据材料三并结合所学知识,指出洋务运动和材料一所描述的历史事件之间存在的关系。洋务运动对中国产生的深远影响是什么?

材料一 封建制的核心是领主附庸关系。这种关系有一个关键点:统治是有限度的统治,效忠是有限度的效忠,即双向的权利义务关系。如果附庸违背了契约,领主可以抛弃附庸;如果领主违背了契约,附庸认为他们同样可以不承认领主。因此,中世纪的西欧封建制中有“忠诚”,同时也有“撤回效忠”,被统治者对统治者的反抗具有一定的合法性。

——据侯建新《早期欧洲文明建构及影响》整理

材料二 在英国,“议会”一词最初的含义是“谈话”,本指国王与贵族交谈和谈判。1295年,骑士和市民出席议会得到普遍认可,此后的议会都以该年的议会为榜样,那届议会因此被后世称为“模范议会”。1343年,议会分为上、下两院。上院由教俗贵族组成,下院由骑士和市民组成。两院独立议事,广泛参与政治、司法、立法和财政活动,成为中古英国的重要机关。

——据《中外历史纲要(下)》整理

(1)据材料一并结合所学知识,概括中世纪欧洲封建制度的特点和影响。

(2)据材料二并结合所学知识,阐述13世纪末到14世纪中英国议会的发展体现了中世纪晚期西欧社会的什么变化。

材料一1世纪前后至6世纪,中国主要出口黄金和丝织品。6-10世纪,阿拉伯商人成为印度洋贸易的主力,中国的陶瓷外销从有限的奢侈品贸易转变为大量的订制生产和出口,海上贸易扩及日本、琉球和朝鲜。10-14世纪许多中国大型船舶停泊于印度西海岸,改变了往日“外商来贩”的局面,中国也成为东海、南海和印度洋贸易的主导者之一。15-18世纪中期,中国的丝、瓷器和茶叶出口贸易有了突飞猛进的发展,且不再经过无数的中间人和以货易货的方式。

——摘编自李伯重《中国海外贸易的空间与时间一全球经济史视野中的“丝绸之路”研究》

材料二洲际贸易更多沿袭了旧有模式,只是在17世纪,特别是18世纪贸易模式发生了细微的变化。胡椒粉在16世纪初属于奢侈品,慢慢的它就变成了普通的大宗商品。随着贵金属的地位在17世纪的下降,以及部分国家在新大陆建立了殖民地,糖、烟草、兽皮,甚至木材逐步成为欧洲进口的主要商品。而欧洲向殖民地出口的商品多数为制成品,后者所占体积不大,但留出来的空间就可载上前往新大陆的移民。与东方的贸易情形大为不同,从与这地区直接接触的一开始,欧洲人就苦于拿不出任何商品来交换香料和其他理想的商品。因此,所谓的欧洲“贸易”实际上大多是掠夺。如果掠夺不成,就跟亚洲人交换大炮和军需品。亚洲人更多的是要求交换金和银,然后储存起来或做成珠宝首饰。总而言之,亚洲大量吸收了欧洲金属货币。直到18世纪,随着英国征服印度,这种贸易平衡才被打破。

——据(美)龙多·卡梅伦、拉里·尼尔《世界经济简史:从旧石器时代到20世纪末》

材料三随着全球化的不断深入,一些问题日益突出。2021年3月,H&M、耐克等多家企业因抵制新疆棉花在中国互联网上引发众怒。人民日报、央视新闻等权威媒体发声谴责,国内明星宣布终止与涉事企业合作,电商平台和手机应用纷纷下架相关产品。有评论认为新疆棉花事件是西方国家打压中国崛起,掀起的新一轮棉花战争。该事件值得深思,当全球市场把世界紧紧联结在一起,大国之间的互动、合作和依存关系开始增强,无论是崛起为大国还是维持大国地位,已不可能再走那种依靠战争打破原有国际体系,依靠集团对抗来争夺霸权的老路。如果沿用传统大国的思维方式来构造今天的世界,如果以不切实际的征服幻想来鲁莽从事,都将是一种时代的错位。

——综合人民日报、环球时报等内容

(1)根据材料一,概括18世纪中期以前中国海外贸易发展变化的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出17~18世纪洲际贸易发生的变化,并说明其原因。

(3)根据材料三,并结合所学知识指出在经济全球化的进程中人类遇到的问题及解决方案。

材料一 中华民族是以汉族为主体、各民族共同发展融合而成,汉民族与各少数民族的关系严重影响着民族国家的命运。汉民族与各少数民族的关系在不同的时期和不同的情况下呈现出一些规律的变化。首先,中央政府强盛的时候,各民族之间就能够和平相处,反之,一些力量较大的民族就会反叛,离心力量加强,各民族间的敌对状态加剧,造成社会的严重动荡:其次,各民族之间特别是统治者和被统治民族之间,如果能平等相待,相互尊重,民族之间就能和平共处,政权就能得以巩固,反之,则会出现族群的分裂和对抗:再次,汉民族从来就不是一个血统单一、文化纯粹的民族,历史上不同时代都有少数民族融入汉族中,汉民族就是在不断的融化少数民族、吸收少数民族优秀文化成果的基础上获得生生不息的动力,同时利益纽带的形成是国家统一的重要条件,反之,如果各民族间交流、联系不够,利益不相关,独立性和封闭性强,离心倾向就越大,要维持国家统一也就越难。

——摘编自韦良云《中国古代民族关系与民族政策的特点》

材料二

| 内容 | 出处 |

| "昔黄帝有子二十五人,或内列诸华,或外分荒服,昌意少子,受封北土,国有大鲜卑山,因以为号。” | 《魏书·序纪》 |

| "辽之先,出自炎帝……奇首(辽先祖名)生都苍山,徒潢河之滨。” | 《辽史·太祖本纪》 |

| "祀唐尧于平阳,舜禹于广宁,夏禹于安邑,周文于洛阳。” | 《北史·魏本纪第三》 |

| "其(孔子)道可尊,使万世景仰。” | 《金史·熙宗本纪》 |

| "受命之君,当事天敬神。有大功德者,朕欲祀之,何先﹖” "孔子大圣,万世所尊,宜先。” | 《辽史》卷七十二 |

| "诏设御史大夫、御史中丞、翰林学士院、大宗正府、殿前都点检……(地方)设路、府、州、县。” | 《金史·百官志》 |

(1)根据材料一并结合所学知识,分析影响民族关系的主要因素,并结合所学知识,指出中国古代处理民族关系的主要措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括少数民族政权华夏认同的主要角度并分析其积极影响。

材料一 1931年11月,中华苏维埃第一次全国代表大会通过的《中华苏维埃共和国宪法大纲》明确规定:“在苏维埃政权下,所有的工人、农民、红军兵士及一切劳苦民众都有权选派代表掌握政权的管理。只有军阀、官僚、地主、豪绅、资本家、富农、僧侣及一切剥削人的人和反革命分子,是没有选派代表参加政权和政治上自由的权利的。”中华苏维埃政权以消灭封建制度及彻底的改善农民生活为目的,颁布土地法,主张没收一切地主阶级的土地,分配给贫农、中农,并以实现土地国有为目的。

——摘编自余伯沆何友良主编《中国苏区史》

材料二 《陕甘宁边区施政纲领》规定:本党愿与各党各派及一切群众团体进行选举联盟。在共产党党员被选为某一行政机关之主管人员时,应保证该机关之职员有三分之二为党外人士充任。为此中共在特区以“三三制”原则建立民主政权,即在政权机构中,代表工人阶级和农民阶级的共产党员、代表小资产阶级的左派进步分子、代表中等资产阶级和开明绅士的中间分子各占三分之一的名额。

——摘编自张海鹏主编《中国近代史》

材料三 1949年6月,毛泽东发表《论人民民主专政》,同年9月第一届政协会议通过的《共同纲领》指出“必须镇压一切反革命活动”。全国人民代表大会从1957年开始就不能正常工作,1966年到1975年几乎完全处于停顿状态。十一届三中全会后,党和国家的工作重心从阶级斗争转向了经济建设。邓小平复出后提出了“社会主义愈发展,民主也愈发展”等著名论断。2004年召开的中共十六届四中全会,明确提出了建设社会主义和谐社会的目标。

——摘编自俞可平《中华人民共和国六十年政治发展的逻辑》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析苏维埃政权在民主政治建设上的不足之处。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括“三三制”的特点与意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明新中国成立后政治建设变迁的趋势;就其发展过程谈谈你的认识。

材料一 中国古代法律最早成文于春秋时期,确立于秦,成熟于隋唐,形成了中华法系。元朝对唐宋法律整体上弃而不用,但在司法实践中却广泛援引唐律。明朝以唐律为蓝本制定《大明律》,在司法实践中又特别重视“例”,曾数次重修《问刑条例》,而最后一次重修采取“律为正文,例为附注”的形式,开创了律例合编的体例,时人称之为“《大明律例》,一部礼经。礼法立教,出礼入刑。人知守礼,自不非为。非为不作,刑法何拘?”清朝法律延袭《大明律》,同样非常重视“例”,制定了《大清律例》。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

材料二13世纪,英国通过《大宪章》,确立了法律至上和王权有限的原则。光荣革命后,英国确立了君主立宪制,法律体系更加完善。美国等很多国家在学习英国法律基础上制定了本国法律,构成了“英美法系”。1804年,拿破仑签署法令,颁布了《法国民法典》。《法国民法典》继承了罗马法传统,很快推广到欧洲各地,形成了“大陆法系”。“英美法系”和“大陆法系”有以下共性:法律由代表人民行使权利的议会制定,行政机构在法律规定的框架内行使行政权,法院根据法律独立掌握司法权,司法实践中坚持程序公正和无罪推定。

——摘编自齐世荣主编《世界史·近代卷》

(1)根据材料一,概括中国古代法律的特点,并结合所学知识指出中华法系确立的标志。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出欧洲近代法律体系与中华法系的不同之处。

材料一 董仲舒《决狱》曰:甲父乙与丙争言相斗,丙以佩刀刺乙,甲即以杖击丙,误伤乙,甲当何论?或曰,殴父也,当枭首。(董仲舒)论曰:“父子至亲也,闻其斗莫不有怵怅之心也,扶杖而救之,非所以欲垢父也。……君子原心,赦而不诛。甲非律所谓殴父,不当坐。”

——(宋)李昉《太平御览·第六卷》

材料二 罗马法虽属奴隶制社会的产物,但由于它对反映简单商品生产的各种法律关系作了详尽的规定,因而也就包含着资本主义时期的许多法律关系,因此它对资本主义民法领域产生了很大影响,特别是在属于大陆法系的许多国家,其影响更加显著。

(1)概括材料一中判决案件的两种结果及依据分别是什么?这种现象反映出西汉法律实施有何特点?

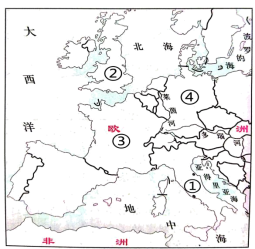

(2)依据材料二,指出罗马法“对资本主义民法领域产生了很大影响”的原因。结合所学,从图中①②③④任选两个国家或地区说明其在法律建设上的主要成就。

材料一 商业的沟通从来就是文化的交流与融合……传统的中国出口商品……传递着东方的风物人情和社会景象。它们走进西方的日常生活,融入了欧洲的饮食、服饰文化……外销商品的定购与生产,使西方的宗教故事、神话传说传入中国民间,而且造就了一批掌握了西方绘画技艺的大师。西方的医学、商业文化也都不同程度地为中国同行所接受。……纵观古代中西文化交流的历史,尽管中国文化曾对西方文化产生了较大的影响,但中国在吸收西方文化上却是浅尝辄止,从文化交流的角度来看,中国文化对西方文化的吸收基本上处于文化的表层。

——据吴建雍《清前期中西贸易中的文化交流与融合》等整理

材料二 1820—1840年世界工业生产和世界贸易平均年增长率分别为2.9%和2.81%;1840—1860年,分别为3.5%和4.84%;1860—1870年,分别为2.9%和5.53%……19世纪中期机器纺织品……成为19世纪国际贸易中最主要的工业制成品。殖民地国家的主要出口产品中,棉花、生丝、矿产原料逐步取代了茶叶、香料等生活用品的出口。从19世纪中叶起,在文化领域,人为的、地理上的界限逐渐被淡化,世界各种文化之间的交流、融合不断加强……20世纪50年代以后,世界各个国家、民族和地区的文化以前所未有的速度传播、交流着。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期中西文化交流的特点及对中国的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括1850年前后世界贸易呈现的特点。指出促使19世纪中叶起文化交流加速的原因。

(3)通过上述材料并结合所学知识,你对国际贸易与文化交流有何认识?