材料一 宋代统治者提出“以文化成天下”,这得到宋代士绅的积极响应,他们常常通过蒙学读物等日常读物的传播。蒙学读物主要指在民间流传的训诲劝诫文献,如《三字经》、《百家姓》、《弟子规》等。这些读物因言简意赅、通俗易懂,为基层民众接受教育提供方便的同时,把上层人士的诸如等级伦理、社会道德等广泛地传递到民众之中,也加强了社会教化的力度和广度。

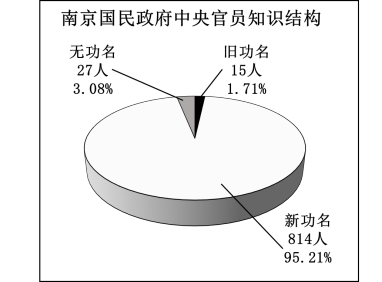

材料二 下面两张图分别是南京国民政府时期中央官员的知识结构与地缘分布。

注:无功名是指绿林、行伍、生意、学徒等出身的官员;旧功名是指拥有传统功名的官员;新功名是指具有新式教育背景的官员,包括国内新式学校毕业和有留学经历的官员。

| 籍贯 | 任中央官员人数 | 占中央官员总数的百分比 | 名次 |

| 浙江 | 131 | 13.77% | 1 |

| 广东 | 108 | 11.36% | 2 |

| 江苏 | 81 | 8.51% | 3 |

| 西藏 | 4 | 0.42% | 21 |

| 黑龙江 | 4 | 0.42% | 21 |

| 北京 | 2 | 0.21% | 22 |

(1)根据材料一结合所学,概括宋代日常读物繁盛的原因,并谈谈你对日常读物在宋代国家统治中扮演的角色的认识。

(2)提取材料二表格中南京国民政府中央官员组成结构的信息,结合所学予以说明。

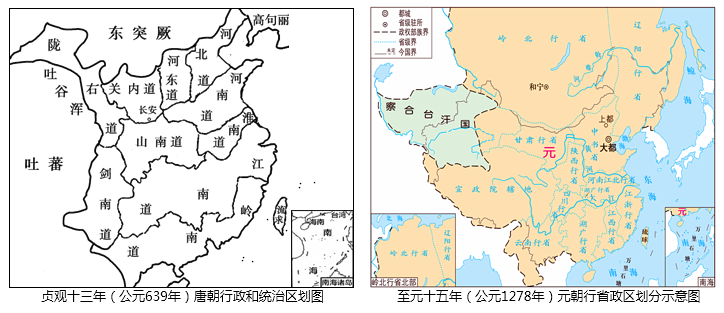

材料一

材料二 如何使行政区划与自然地理环境相一致,在某种意义上来说就是如何求得天时、地利与人和的配合,以创造农业发展的最佳背景,这就是秦汉隋唐政区与自然地理区域契合的原因。但是当政治需要超过经济动机的时候,政区的地理背景就被忽视了,比如元代行省与自然环境的背离。然而这种不合理现象也不能长期维持,所以明清以后又渐渐使行政区划和地理区域趋向一-致。

一一摘编自周振鹤《中国历史政治地理十六讲》

从材料中提取信息,自拟论题并运用所学知识论证。(要求:论点明确,论证充分,史实准确,表述清晰。)中国共产党积极探索适合中国国情的社会主义道路。阅读材料,完成下列要求。

材料一 1929年3月,毛泽东提出在赣南闽西“用游击战争以发动群众,以群众公开割据,深入土地革命,建立工农政权"的重要战略,主张充分发动群众参与斗争,推翻国民党统治,建立工农专政的苏维埃政权。截止1929年底,建立各级政权500个,其中区苏维埃政权50余个,乡级苏维埃政权400多个。

——摘编自肖锡洵,刘礼菁主编:《毛泽东在中央苏区》

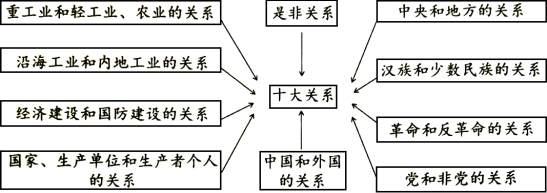

材料二 《论十大关系》内容图

——中国地图出版社《历史地图册(国家制度与社会治理)》

(1)根据材料一和结合所学知识,指出毛泽东提出这一战略的背景,并说明其意义。

(2)根据材料二,概括《论十大关系》体现的中国共产党对建设社会主义的认识,并结合所学知识分析得出这些认识的原因。

材料 18世纪80年代,英国国会就针对政府机构中存在的弊端进行了某些改革。但真正有意义的文官制度改革是在19世纪中期。它是在自由主义者极力敦促和主张下进行的。1848年,自由主义者屈维廉、诺斯科特花了大量时间,对英国文官制度的现状作了深入的调查研究,提出了文官制度改革的基本思路,并于1853年底拟订出《关于建立常任英国文官制度的报告》,即诺斯科特—屈维廉报告。

报告描述了英国当时的文官现状,揭露了其中存在的弊端,提出了一整套完整的改革计划:区分文官类别;统一规定文官录用的年龄和薪俸标准,量才使用;实行公开竞争考试录用制;祛除恩赐制弊端,选拔优秀人才;严格文官工作考核,实行政绩晋升制,奖优汰劣,奖勤罚懒等等。诺斯科特、屈维廉等人希望通过这一制度改革提高政府工作效率,实现政府工作功能。

这一针砭时弊的改革文件作为指导19世纪50-70年代文官制度改革的纲领,它的出现有着深刻的社会背景。

——摘编自《斯科特—屈维廉报告出台原因初探》

(1)《诺斯科特—屈维廉报告》出台的原因是什么?(2)该报告折射出英国文官制度的哪些特点?

材料一 十月革命后,如何在俄国组织和建设社会主义,摆在了列宁及布尔什维克党面前。列宁对此从理论上和实践上进行了艰苦的探索。战时共产主义政策是在战争环境中被迫采取的一项应急措施,却被视为向社会主义过渡的有效途径,这与列宁的直接过渡思想有着密切关系。1921年,苏俄放弃战时共产主义政策,开始实行新经济政策。这一政策允许局部地恢复资本主义,尤其是在农业和贸易方面。不过,列宁设法使国家控制了土地所有权,控制了他所称的“制高点”(银行业、对外贸易、重工业和运输业)。对列宁来说,新经济政策并不意味着社会主义在俄国的结束,而是暂时的退却,“后退一步为的是前进两步”。新经济政策的实施,说明了战时共产主义的终结和列宁思想的根本转变,表明建设社会主义不是教条的和一成不变的。

——摘编自宋才发《论列宁从“战时共产主义”到新经济政策思想的历史嬗变》

材料二 列宁主导下实行的新经济政策与中国的经济体制改革虽相隔数十载,但其实质都是通过市场经济道路建设社会主义,两者路径相似而结果殊异。列宁坦率地承认:“由于我们企图过渡到共产主义,到1921年春天我们就遭到了严重的失败。”无独有偶,中国在“文革”后也面临着严重困难。两国领导人都在困难中敢于实践,列宁写道“现在一切都在于实践……由实践来修正,由实践来检验”。 中国的经济体制改革则始于农村,后来迅速出现了一个经济发展的新高潮。俄共领袖中,多数人并非把新经济政策视为要长期坚持的建设社会主义的战略举措。与苏联的情形不同,中国在改革中虽经曲折,但中共几代领导核心坚持改革的方向和决心从不曾动摇过,也得到了人民群众的广泛支持。

——摘编自赵大兴《同途殊归——苏联新经济政策与中国社会主义市场经济改革成败原因比较分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括苏俄从战时共产主义转变到新经济政策的背景。(2)根据材料一、二并结合所学知识,比较苏俄(联)新经济政策与中国经济体制改革的异同。

材料一 欧洲民族国家的出现是受到内、外两方面原因的推动。从内部看,在欧洲近代社会大规模转型、原有的国家功能受到挑战后,新的社会力量和知识分子开始反抗传统的宗教文化,并致力于形成自身的民族意识和民族认同。从外部看,由于欧洲各区域发展的不平衡,国家间存在天然的竞争,而发展现代经济,无疑是在竞争中获胜的重要筹码。因此,谁要想在现代化的过程中不落后,就必须尽快地建立自己的民族国家。

——杨解朴《从文化共同体到后古典民族国家:德国民族国家演进浅析》

材料二 自19世纪末20世纪初开始,在西方殖民主义的冲击下,传统中国基于儒家文化之上的王朝国家观念被完全突破。以梁启超,孙中山为代表的先进知识分子,在近代中国国家转型的大背景下,试图重新建立对于现代中国的理解,近代意义上的民族国家观念开始形成。辛亥革命的意义则在于,它不仅在形式上推翻了封建君主专制政权,建立了亚洲第一个民主共和国。更在于它从社会制度和观念文化层面,实现了中国人国家观念由传统向现代的初步转型,并由此开启了近代以来中国民族国家建设的历史进程。从辛亥革命开始,民族国家的建构始终是中国社会政治发展的主题。

——孙军《辛亥革命与近代中国民族国家观念的确立》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳欧洲民族国家形成的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括影响近代中国民族国家观念形成的因素。

(3)综合上述材料,分析近代民族国家形成的积极意义。

材料一 英法百年战争,英国战败并退守英格兰等岛屿,客观上为英国民族国家的建构提供了有利的空间条件。战争也使英国民众普遍感到“法语是敌人的语言”“使英格兰人意识到他们的特性、统一性和共同的传统和历史”。随着宗教改革的深入进行,原有的政治架构被打破,民族国家的建构成为历史的必然。1618—1648年,欧洲“新教联盟”和“天主教联盟”之间爆发“三十年战争”,战后签订的和约确立了缔约各方的“国家主权”,推动了欧洲民族国家的建构。随着时间的推移,资产阶级借用“民族”概念来整合国家,目的是通过消解封建君主的合法性基础,建立自己的统治。

——摘编自黄其松《民族国家形成的历史叙事》

(1)根据材料一,概括促进英国民族国家形成的主要因素。结合所学,指出卢梭为“消解封建君主合法性基础”所提出的主张。材料二 19世纪中叶,清王朝被迫卷入西方所谓主权平等的国际体系中,西方民族国家思想迅速舶来并逐渐取代沿袭几千年的天下王朝观念。在“国将不国”的现实下,形塑一个西方式的强大的现代中国成为当务之急。1902年,梁启超首创“中华民族”一词,强调“民族”是一个历史文化概念而非血统种族概念。在此基础上,他把中华文明的自豪感和民族复兴的目标相结合,指出中国应加以根本改造,最终形成一个强大的现代的包含中国境内各民族的“中华民族”。浙考神墙750

——摘编自宋盼盼、周传斌《中华民族概念内涵的三次转换论析》

(2)根据材料二,概括梁启超提出“中华民族”一词的历史背景。结合所学,列举20世纪前20年资产阶级为实现“民族复兴的目标”所采取的举措。材料三 一战以后,源于欧洲的“民族国家”演化为“民族自决”原则,其首倡者为美国总统威尔逊。作为霸权更替的获胜者,美国可以借此削弱拥有大量殖民地的欧洲列强。然而,这一原则在一战结束后却在客观上推动了世界性的民族解放运动。由于各国一致奉行威尔逊原则,那些受压迫民族或未受国际承认的民族,自然会打着民族自决的名义,来争取其独立地位。

——摘编自田德文《国家转型视角下的欧洲民族国家研究》

(3)根据材料三,结合所学,分析第一次世界大战后世界性民族解放运动掀起新高潮的原因,指出这一时期印度为争取民族独立所作出的努力。

注:无功名是指绿林、行伍、生意、学徒等出身的官员;旧功名是指拥有传统功名的官员;新功名是指具有新式教育背景的官员,包括国内新式学校毕业和有留学经历的官员南京

国民政府中央官员地域分布情况表

| 籍贯 | 任中央官员人数 | 占中央官员总数的百分比 | 名次 |

| 浙江 | 131 | 13.77% | 1 |

| 广东 | 108 | 11.36% | 2 |

| 江苏 | 81 | 8.51% | 3 |

| 湖南 | 70 | 7.36% | 4 |

| 福建 | 59 | 6.20% | 5 |

| 湖北 | 46 | 4.84% | 6 |

| 江西 | 39 | 4.10% | 7 |

| 河北 | 37 | 3.89% | 8 |

| 四川 | 37 | 3.89% | 8 |

| 山西 | 31 | 3.26% | 9 |

| 安徽 | 28 | 2.94% | 10 |

| 广西 | 20 | 2.10% | 11 |

| 上海 | 19 | 2.00% | 12 |

| 山东 | 18 | 1.89% | 13 |

| 陕西 | 18 | 1.89% | 13 |

| 贵州 | 17 | 1.79% | 14 |

| 辽宁 | 6 | 1.68% | 5 |

| 云南 | 5 | 1.58% | 16 |

| 河南 | 11 | 1.16% | 17 |

| 甘肃 | 10 | 1.05% | 18 |

| 内蒙 | 10 | 1.05% | 18 |

| 天津 | 7 | 0.74% | 19 |

| 吉林 | 9 | 0.63% | 20 |

| 西藏 | 4 | 0.42% | 21 |

| 黑龙江 | 4 | 0.42% | 21 |

| 北京 | 2 | 0.21% | 22 |

| 新疆 | 2 | 0.2196 | 22 |

| 青海 | 0.11% | 23 | |

| 未详 | 104 | 10.94% |

——摘编自《南京国民政府中央官僚构成之研究(1927—1937年)》

(1)提取如图中南京国民政府中央官员结构的信息,并结合所学予以说明。(2)提取如表的中央官员的地域分布的信息,并结合所学知识分析原因。

材料一 科举制的产生,是中国古代社会内部矛盾发展与官吏选拔制度自我更新的结果。东晋以后,九品中正制完全成为士族维护特权的工具,对中央集权构成一定的威胁。这既埋没了有才德的寒士,也将士族子弟引向歧途。南北朝后期,世族走向衰落,庶族势力发展壮大,要求获得更多的参与政权的机会。统治者为了加强皇权,扩大政权的人才基础,也需要破除九品官人法,将人才选拔权力收归中央。就选拔人才制度的形式而言,隋唐时期的科举制与两汉时期的察举制和魏晋南北朝的九品中正制有着一定的渊源。旧制度的合理因素为新的人才选拔制度的产生准备了条件。

——摘编自白寿彝《中国通史》等

材料二 科举制将选官权集中到朝廷,有利于封建专制主义国家扩大其统治基础。它为庶族学子乃至贫寒子弟打开仕进之门。使官僚集团得以不断扩充更新。巩固了封建统治、科举考试有固定的考试内容,士子必须熟谙儒家经典,无形中加强了思想的统一。但是,科举制片面地以文章、诗歌为衡量标准去选官,必然将学子引到一味追求空谈泛论的方向,特别是八股文等模式固定的体裁,只会使人思想僵化。

——摘编自林甘泉《从文明起源到现代化——中国历史25讲》

材料三 科举制度是一种建立在小农经济基础之上,与大一统的君主专制体制相适应的国家官吏选任制度,在封建时代备受称赞。但鸦片战争后中国社会开始发生全面转型,资本主义生产方式出现,政治改革大潮涌动,科举制所代表的传统教育培养出来的人才不能适应国家和社会的需要。随着新式学堂的兴起,科举制日益遭到有识之士的抨击,“废科举,兴学堂”势在必行。1905年,延续1300年的科举考试被废除。

——摘编自杜怀亮《科举制度废除百年后的反思》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括科举制度产生的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要评价科举制度的利弊。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析科举制度在近代被废除的原因。

唐代乡族势力与地方治理

材料一唐代许多村落是因姓氏得名。绝大多数的村落聚族而居。村落中的乡族势力,是乡村社会的领袖。乡族势力大致可以分为这样几类:一是具有文化背景的士人,二是具有仕宦背景的退职官吏。三是乡县胥吏。四是乡豪。唐代前期乡村社会中具有文化和仕宦背景的群体以士族为主体;唐代后期,逐渐由以科举为背景的乡村知识分子构成。……在不同的历史时期。乡里组织与宗族组织两者对乡村社会的影响力与控制力不尽相同。在唐前期,乡里组织控制社会的力量更强大一些。唐代后期。乡里组织对乡村社会的控制力有下降的趋势。以村落为背景的乡族势力亦在加强。此时的村落领袖一般为乡村富户,实力更强。

——李浩《论唐代乡族势力与乡村社会控制》

材料二

图1

图2

——图1、2据杜文玉《唐代乡族势力对地方政治的参与》等绘制

(1)根据材料一,指出唐代前后两个时期乡村治理发生的变化,并结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简评唐代乡族势力对乡村治理的参与。