材料一

材料二 那时候,山里来了一帮种玉米的人。他们种玉米不是为了自己吃,也不是为了养活家人,而是要把玉米卖给别人,一心想发财……过去,这里是莽莽苍苍的群山,如今变成荒山秃岭。守林人呜呜咽咽地唱起悲歌……谁砍伐树木,加斯巴尔就该撕碎他的 眼睑;谁放火烧山,加斯巴尔就该烧毁他的睫毛……

——阿斯图里亚斯《玉米人》(小说)(1949年)

材料三 16、17世纪,玉米在欧洲的名称有“ 西班牙麦、印第安麦、土耳其麦、法兰西粟”等,在西非被称为“葡萄牙黍”,在日本称为“南蛮黍”等。

——张箭《从美洲到中国:玉米、马铃薯、甘薯的传播之路》

材料四 在湿热的西非和漫长的越洋旅程中,奴隶贸易要求能长时间储存并满足大量需求的食物,体积不大的玉米就能提供足够的能量和水分。

——阿图洛•瓦尔曼《玉米与资》

材料五 玉米传入中国,其渠道比较多。简单来说,一是从西亚、中亚等传入我国西北;二是经印支、缅甸等传入我国西南;三是越印度洋、中国南海,传入我国东南沿海。

——整理自张箭《从美洲到中国:玉米、马铃薯、甘薯的传播之路》

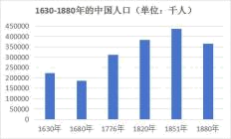

材料六

——资料来源:曹树基的“中国人口数据库(1393—1953)”

(1)“玛雅玉米神像 ”,可用以实证( )(单选)| A.人类驯化玉米 | B.玛雅文明高度发达 |

| C.英国殖民拉美 | D.玛雅人的信仰观念 |

(2)小说《玉米人》,以艺术手法反映的本质冲突是( )(双选)

| A.个体劳作与集体劳作的生产方式 |

| B.自给自足与市场主导的经济形态 |

| C.自主经营与侵略掠夺的政治立场 |

| D.顺应自然与改变自然的思想观念 |

(3)从材料三玉米的名称中,可以提取哪些方面的历史信息?

(4)材料四“越洋旅程”中的“洋 ”当指( )(单选)

| A.太平洋 | B.大西洋 | C.印度洋 | D.地中海 |

(5)材料五的路线中,与“海上丝绸之路”基本一致的是( )(单选)

| A.路线“一” | B.路线“二” | C.路线“三” |

(6)依据材料六,哪一时期人口呈整体上升趋势?导致这一变化的主要经济原因有哪些?

(7)综合上述材料,你认为玉米传播对世界历史发展带来怎样的影响?

| A.国民党政权所面临的危机 | B.革命统一战线壮大的原因 |

| C.中共得以立足东北的缘由 | D.国共力量消长变化的趋势 |

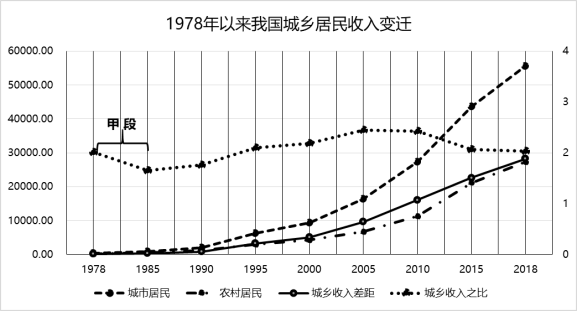

材料一:

——数据来源:2019年《中国统计年鉴》

材料二:新中国成立以来的历史,农业为我国的经济发展作出了巨大贡献,农业税为国家建设及经济运行提供了基本的保障。1958年我国颁布《中华人民共和国农业税条例》(以下简称《条例》),全国农业税趋于统一。改革开放以来,虽然农业税的税收收入在逐年上升,但其占税收总额的比重却逐年下降,到2002年农业税只占国家税收总额的2.6%。2006年1月1日,我国正式废除《条例》,至此农业税正式退出历史舞台。为了确保取消农业税后农民负担不会反弹,我国又实施了义务教育体制改革,减轻农民在教育费用上的过重负担,以及推行合作医疗和社会保险及增加对农村的补贴等措施。

——摘编自叶青、袁昭颖《中国农业税的演变、终结与启示》

(1)根据材料一,指出1978年以来我国城乡居民收入变化的主要趋势,并结合所学知识分析甲段城乡居民的收入之比下降的原因。(2)根据上述材料并结合所学,分析我国取消农业税的意义及其对税制改革的启示。

材料一 “万年奠基”

| 重要认识 | 主要依据 |

“万年奠基 ” | 华北驯化了粟和黍,长江中下游地区开始种植稻;先民们开始磨制石器和制作陶器;各地出现了小型的定居村落。 |

材料二 “古国时代”

| 重要认识 | 主要依据 |

| “五千多年进入” | 以浙江良渚、湖北天门石家河、湖南鸡叫城等遗址为代表,多有大型水利设施和城址的兴建;玉器、漆器、精致陶酒器等都出自各地的顶级墓葬。 |

| “四千三百年中原崛起” | 山西陶寺和陕西石峁两座巨型都邑相继出现;形成了以中原为中心的历史趋势。 |

材料三 进入“王朝时代”

| 重要认识 | 主要依据 |

“四千年王朝建立” | 距今3800年以后,进入王朝时代,以二里头遗址和三星堆遗址为代表;夏王朝建立,①制代替②制。 |

“三千年王权巩固” | 西周初年,周王通过“③亲戚”,实现了王朝对王畿之外广大区域的稳固统治。 |

| “两千两百多年统一多民族国家形成” | 秦始皇统一中国,“海内为④,法令由一统 ”。 |

材料四 提出判断进入文明社会标志的新方案

传统方案 | 新方案 |

| > 金属工具的出现 > 文字的发明 > 城市的形成 | >生产发展,人口增加, 出现城市 >社会分工和社会分化不断加剧,出现阶级 >权力不断强化, 出现王权和国家 |

(1)“万年奠基”的核心依据是( )(单选)

| A.南稻北粟格局 | B.原始农业产生 | C.石器工具进步 | D.定居村落出现 |

(2)依据材料,这一时期文明发展趋势是( )(单选)

| A.此消彼长 | B.部落联盟 | C.多元一体 | D.碰撞交融 |

(3)以下对于“古国时代 ”的认识,理解合理的有( )(双选)

| A.“ 大型水利设施和城址的兴建 ”,体现较强的人力、物力调动能力 |

| B.“顶级墓葬”多,说明社会物质财富快速增长 |

| C.“巨型都邑”出现,可能成为政治、经济、文化中心 |

| D.“ 以中原为中心”,印证古代中国整体步入文明时代 |

(4)材料三将以下相应选项匹配到上表的空格处。

A郡县 B禅让 C奴隶 D封建 E世袭

(5)相较于传统方案,新方案有何显著变化?

(6)从历史与现实的角度,简要谈谈中华文明探源工程的意义。

材料一 魏晋南北朝时期南北方流行“袴褶服”,劳动人民将袖口部分逐渐收紧,形成了窄袖衫、小口裤等样式,从此中华民族上衣下裤的服饰形制普遍推广开来。北魏建立政权后十分重视服饰礼仪的作用,从拓跋珪到孝文帝,逐渐将其延伸到日常生活领域,改穿农耕汉服。游牧文化和西域文化的服饰在民族杂处和商旅往来中汇聚,各种文化传播也为这一时期服饰文化的自由发展创造了良好的环境,《旧唐书·舆服志》记载当时“爰至北齐,有长帽短靴,合袴袄子,朱紫玄黄,各任所好”的现象。这些服饰元素,成为唐代及后世中华集体记忆可视性符号之重要组成部分。

——摘编自江冰《魏晋南北朝服饰文化论略》

材料二 在近代,女式服装的西化比男式早。在鸦片战争前后“上海女界喜效夷装,衣必袒购露臂,裤必长不及膝,袜必长统,履必高底,其形式介于华夷之间。在染欧化之沪人视之固觉时髦然使骤入守旧派目中,其不诧为妖孽也希”。这些追赶新潮的上海女性成了领导近代中国女性时装潮流的先行者。追求新奇的潮流同样反映在男装方面。洋泾浜一隅,五方杂处,服色随时更易,商绅及其子弟、一般市民,乃至仆隶佣人中都不乏追踪时尚者。戴墨镜、口衔洋烟,无论晴雨都带把洋伞,成为官商士庶的特定时装,一时相习成风,恬不为怪。

——张敏《试论晚清上海服饰风尚与社会变迁》

材料三 近代欧洲服装根据不同的特征分为文艺复兴时期、巴洛克时期和洛可可时期。文艺复兴时期的服装,曾以夸张而膨胀的外观来表现人性的复苏;巴洛克时期的服装进一步突出感官效果,将服装引入现实的自由生活;至洛可可时期,以女性为中心,袒胸与夸张的撑裙证明了现世的享乐主义的泛滥。服饰流行的中心不再局限于以意大利为中心,呈现西班牙风、德意志风、法国风、波兰风等,地区风格之间时兴时衰。工业革命后,服饰需求越来越多样化,各个阶层由于自身需要穿着简便、合体的衣服。

——摘编自徐思民《西方服装史》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳魏晋南北朝时期服饰文化的特点并分析其形成的历史背景。(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代上海服饰变迁的影响。

(3)根据材料三、概括近代欧洲服饰演变的趋势。

(4)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对服饰文化变化发展的认识。

材料一 汉初文化学术秉承战国之余续,活跃在诸侯国境内的文士也大多来自齐鲁及荆楚地区。当时分散各地的诸侯国王,如吴王刘濞、淮南王刘安、梁孝王刘武、河间献王刘德,皆秉承战国养士之风。汉初藩国文化尚有地域差异,相对而言,南方淮南一带长于辞赋,而北方河间一带则重在经术。汉武帝中后期,原本游说于诸侯王国的文士会聚长安。当时的司马谈、司马迁父子以史学见称,王褒、扬雄等人因辞赋受宠,董仲舒、公孙弘等人则以经术而显贵,他们共同造就了关中文化的辉煌。

——摘编自宋展云《汉末文化中心的迁移及其对文学的影响》

材料二 自人类进入全球化时代以来,世界文化格局已经完成了两次历史性大调整。第一次调整是世界文化中心从东方转向欧洲。进入17、18世纪,启蒙运动、资产阶级革命、工业革命释放出巨大效能,世界经济、政治、文化格局开始向欧洲倾斜。到1900年,“全球1/5的土地和1/10的居民已归于欧洲列强的各个帝国的版图”,“欧洲文明笼罩全球”。第二次调整是从欧洲转向美国。进入20世纪,历经两次世界大战的“洗劫”,欧洲经济遭到严重破坏,社会发展尽显疲态。而二战后的美国凭借“工业产出占世界的近1/2,贸易出口占世界的1/3,黄金储备占世界的2/3”的实力,最终取代欧洲成为国际体系的霸权国家和世界文化中心。进入21世纪,国际力量对比再次发生变化,世界文化格局也迎来了百年未有之变化,进入了第三个大调整时期,新兴国家特别是中国的文化影响力呈现上升态势。

——摘编自颜旭《百年大变局:世界文化格局的解构与重塑》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西汉学术文化变迁的趋势,并分析其原因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出世界文化格局前两次调整的显著特征。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈我们面对世界文化格局迎来百年巨变所应采取的态度。

材料 民国初年,全国各地婚姻习俗发生了重大的变化,不少地方政府也设法干预旧式婚俗,号召青年参加由政府主办的集体婚礼,结婚要向政府申请取得“婚姻注册许可证”作为合法婚姻的依据,同时双方还要取得健康检查证明书。城市青年的婚姻开始大胆突破以往的包办婚姻,向自由恋爱、婚姻自主方式转变,不少婚礼在礼堂举行,出现了主婚人、证婚人,尤其是给新婚夫妇颁发结婚证书,使婚姻向手续完备的合法婚姻方向发展。当时城市中的新婚夫妇多有自己的工作,为此他们大多接受简化婚礼,认同婚礼时间和程序的压缩。但当时在我国广大的乡村地区,仍有沿用传统婚姻习俗的,如三书六礼等中国传统的婚姻习俗礼仪。“三书”指在“六礼”过程中所用的文书,包括聘书、礼书和迎书。“六礼”是指由求婚至完婚的整个结婚过程。“六礼”即六个礼法,指纳采、问名、纳吉、纳征、请期和亲迎。

——摘编自广东省婚姻家庭建设协会《广东近代不同时期的婚俗》

(1)根据材料并结合所学知识,概括民国初年婚姻习俗变化的趋势。(2)根据材料并结合所学知识,简析民国初年婚姻习俗变化的原因。

明代会试考生应考旅费支出情况表(单位:两)

| 时期 | 北方地区 | 南方地区 | 西南地区 |

| 洪武至天顺时期 | 6 | 18 | 32 |

| 成化至万历时期 | 10 | 28.3 | 86 |

| 泰昌至崇祯时期 | 16.5 | 200 | 332 |

| A.商品经济发展对社会带来冲击 | B.地方政府不断增加赋税的特征 |

| C.南北经济差距不断扩大的趋势 | D.物价上涨导致价格革命的发生 |

材料一 古代继承有两种。一是宗祧继承,另外则是财产继承。宗祧继承实行的是嫡长子继承制。宗祧继承是财产继承的基石,如若可以继承宗桃,则一定具有继承财产的权利;反之则不然。古代传统社会强调以血缘为主维护男性权利,女性是完全没有宗桃继承的资格。《名公书判清明集》及当时有关法律条文规定可以得出,女儿享有法定的财产继承权。宋朝的户绝财产继承相关法律规定中,出嫁女、归宗女、在室女都具有相对的财产继承权,但因所处身份不一样,继承的份额也不相同。《宋刑统》中也规定假使出嫁女不能尽赡养父辈的义务,那么也不能够有资格去获得户绝财产。宋朝财产继承制度中,如若想使用遗嘱继承那前提条件就是投契纳税。在南宋时期,政府专门设立了相关机构以及制定了相关的程序为了有效地进行征收遗嘱税。从整体上来看,贯穿宋朝的财产继承制度仍然是以维护男子的权利为核心原则的。元朝时,发展了宋朝的赘婿继承权,且立法规定了扩大其继承份额。通过《名公书判清明集》,我们可以发现宋朝许多有关财产继承争讼方面案件的处理结果都是甚是要善的,兼顾着情、理、法。

——摘编自吴妍梅《宋朝财产继承制度及其当代启示》

材料二 近代财产继承制度历经三部国家立法文件的不断修正。民国初期由于《大清民律草案》未能实际颁布实施,所以大理院之审判法源为现行律民事有效部分,而此时立法上规定的继承主体仍仅为儿子,限制妇女继承权之获取,但是大理院在依据现行立法进行裁判的同时,又通过酌分财产的方式间接使得女儿获得了遗产继承权,使得立法与司法呈现出既冲突又融合的趋势。及至《中华民国民法》的颁布,越来越多的民众接受近代的财产继承制度,立法与司法进一步融合。社会学家马克·赫特尔强调,于近代而言,个体逐步挣脱家庭的禁锢,个体的自由得以进一步发展,个人逐渐享有独立的财产权。近代财产继承制度的变迁体现了人民继承意识不断变化的过程,也体现了近代法制变革中近代人民权利意识的逐步觉醒,这导致立法者更加注重对于人民私权利的保障,使得包括继承法在内的中国民法不断向近现代化发展演进。从偏重对于伦理的保护,到更加注重对于私权利的保障。平等主义的兴起对后来《中华民国民法》中确立妇女平等财产继承权有着深远意义,若无如此的思想启蒙,若无平等意识,女子教育就难以出现,随之而来的妇女解放运动也无从兴起,更不必说妇女权利的立法化。

——摘编自肖蓓《财产继承制度在中国近代民法中的变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代财产继承制度的特点,并对其进行简要评析。(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代中国财产继承制度变迁的基本特征,并分析影响近代财产继承制度变迁的主要因素。

材料 如表所示为王韬、张謇、孙中山的工商业思想主张。

| 序号 | 思想主张 |

| ① | 且夫通商之益有三:工匠之娴于艺术者得以自食其力,游手好闲之徒得有所归,商富即国富,一旦有事,可以供输精饷。此西国所以恃商为国本欤 |

| ② | 铁路、矿山、森林、水利及其他大规模之工商业,应属于全民者,由国家设立机关经营管理之,并得由工人参与一部分之管理权 |

| ③ | 实业者,西人赅农工商之名也。……世人皆言外洋以商务立国,此皮毛之论也,不知外洋富国强民之术实在于工 |

(2)结合所学知识,指出材料中的工商业思想变化的趋势。