材料一:1861 年,冯桂芬在《校颁庐抗议》一书中提出:“以中国之伦常名教,辅以诸国富强之术”。1864 年,李鸿章曾说:中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及。

——据《高中历史 高三年级》教材等资料整理

材料二:尧舜为民主,为太平世,为人道之至,儒者举以为极者也。……孔子拨乱升平,托文王以行君主之仁政,尤注意太平,托尧舜以行民主之太平。

——康有为《孔子改制考》

材料三:中国自有历史以来,没有实行过民权。……世界的潮流,由神权流到君权,由君权流到民权;现在流到了民权,便没有方法可以反抗。……孔子说:“大道之行也,天下为公”,便是主张民权的大同世界……孟子说:“民为贵,社稷次之,君为轻”。……说中国不适宜民权的,这种见解实在是错误。依我看来,中国进化比较欧美还要在先,民权的议论在几千年以 前就老早有了。

——孙中山《三民主义》演说词

材料四:儒者三纲之说,为吾伦理政治之大原。……三纲之根本义,阶级制度是也。所谓名 教所谓礼教,皆以拥护此别尊卑明贵贱制度者也。近世西洋之道德政治,乃以自由平等独立 之说为大原,与阶级制度极端相反。此东西文明之一大分水岭也。

——陈独秀《吾人最后之觉悟》

问题:

(1)上述材料观点,分别与中国近代史上哪些救亡运动直接相关。

(2)从材料一到材料四,反映出中国各界对儒家思想的态度呈现何种变化趋势?依据材料简要说明你的观点。

(3)你如何看待上述变化与近代中国的关系?

材料一:美洲的发现和经由好望角抵达东印度航线的开辟是人类历史上最伟大、最重要的两件事。……这两个事件某种程度上把世界上相距遥远的部分连结在一起,使它们能互通有无,增加彼此的快乐,促进彼此的工业,因此,它们的总体趋势似乎是有益的。

——亚当·斯密《国富论》

材料二:公元1500年是人类历史上的一个重要转折点……因为它标志着地区自治和全球统一之间冲突的开端。在这以前,不存在任何冲突,因为根本就没有全球的联系,遑论全球统一。……由于欧洲人在这一全球历史运动中处以领先地位,所以正是他们支配了这个刚刚联成一体的世界。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三:资产阶级,由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都成了世界性的了……古老的民族工业被消灭了,并且每天都还在被消灭。它们被新的工业排挤掉了,新的工业的建立已经成为一切文明民族的生命攸关的问题……过去那种地方和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。

——马克思、恩格斯《共产党宣言》

问题:

(1)概括材料一、二在看待新航路开辟问题上的相同与不同。

(2)斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》里认为“1763年至1914年是欧洲直接或间接地成为全球主人的时期”,根据所学知识,例举欧洲成为全球主人的三项史实。

(3)根据材料三并结合所学,概括近代世界市场格局的主要变化及其对中国经济发展的影响。

| A.西方发展模式必须以儒家思想为基础 |

| B.儒家学说难以与经济全球化趋势融合 |

| C.东亚发展吸取了西方文明和儒家文化 |

| D.儒家学说对于东亚文明不起什么作用 |

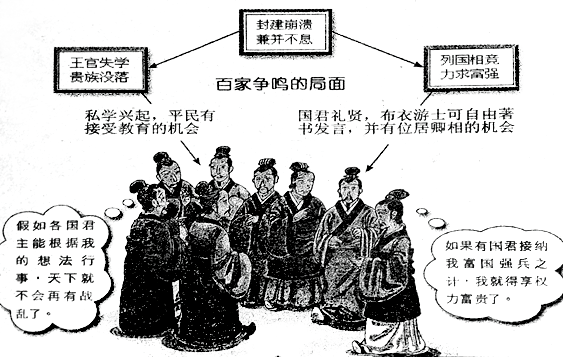

材料一 如图

材料二 以下是东周时期三位思想家的政治观点:

甲:“桀和纣丧失天下,是由于失去了百姓的支持,是由于失去了民心。获得天下有方法:得到百姓的支持,便获得天下了。”

乙:“礼制、刑法只会使社会更加混乱,应无为而治,恢复‘小国寡民’的社会。”

丙:“人性本恶,无法教化,只有以赏罚才能控制人的行为。君主只要善用法、术、势就能控制全国上下,巩固君权和提升国力。”

回答:

(1)图中的“封建崩溃”和列国的“力求富强”分别是指当时怎样的历史现象?

(2)结合材料二,判断材料中的三个人分别属于哪家思想学派并简述判断理由。

(3)这三家学派的思想,在秦汉时期如何“被国君采纳”以期达成“富国强兵”?

(4)纵观中国古代历史的发展进程,统治思想出现了一种怎样的趋势,说明了什么?

材料一 礼(繁体字:礼)者,履(鞋.践)也,所以事神致富也,从事为丰。

——许慎《说文解字》

(1)许慎认为“礼”的起源与什么活动有关?请为许慎的主张寻找一个诠释依据。

材料二 如果说周公是“礼乐”的主要制定者,那么孔子就是“礼乐”的坚定维护者。

(2)孔子是怎样维护礼乐制度的?

材料三 上海博物馆馆藏的晋侯苏编钟上的铭文完整地记载了厉王三十三年(公元前846年)正月八日,晋侯苏受命伐夙夷的全过程。

(3)上海博物馆在进行文物巡展时,晋侯苏编钟应编在哪一朝代的展区?(注:展区是按朝代划分的)编钟的主要功能是什么?

材料四 荀子认为:“礼者,法之大分也,类之纲纪也。”

(4)礼是中华文化的核心概念之一。请结合所学知识及上述材料,概述“礼”的观念在先秦时期的演变趋势。

材料五 因此他(指王阳明)说:“此心无私欲之弊,即是天理,不须外面添一分。以此纯乎天理之心,发之事父便是孝,发之事君便是忠,发之交友治民便是信与仁。只在此心去人欲.存天理上用功便是。”

——白寿彝《中国通史·第九卷》

(5)概述儒家伦理的发展过程。

“文艺复兴时期,……技术的流动仍然是从东方向西方。……印刷术和科举考试是西方从东方引进的两项主要成果,这强化了西方日益增长的文化力量……欧洲利用活金属字进行印刷的技术是从亚洲东部引进的……印刷术从内地传播到敦煌、首尔、吐鲁番以及伊儿汗国时期的在不里士……所有这些都促进了古登堡于1440年发明了活字印刷机,这项技术直到19世纪之前都没有再进行改进。……自培根在《新工具》中声称印刷术、火药和指南针‘这三项发明已经改变了整个世界的面貌和事物的状况’”,并将古代和现代区分开来以后,古登堡发明的重要性得到了广泛的认可。的确,也存在着夸大印刷术发明的危险,把它视为文艺复兴和宗教改革,甚至是现代大众文化产生的原因。”

——艾兹赫德著《世界历史中的中国》

(1)你认为当时印刷术传播到西方的中外之路是什么?依据材料说明理由。

(2)在当时,西欧引进印刷术是如何“强化了日益增长的文化力量”?

(3)如何理解文中所说的“也存在着夸大印刷术发明的危险”?

| A.专制体制的确立阻碍思想文化进步 |

| B.中国古代思想百家归儒的发展趋势 |

| C.国家由分裂走向大一统的历史趋势 |

| D.专制主义中央集权制度的逐步加强 |

| A.儒道佛出现融合的趋势 | B.佛教开始传入中国 |

| C.诗歌创作呈现繁荣局面 | D.绘画风格以写实为主 |

| A.文学发展呈现世俗化趋势 |

| B.文人素养影响文学创作 |

| C.元曲发展渐显衰落态势 |

| D.都市繁荣促进文学发展 |

材料一 在封建社会向资本主义社会演变的过程中,开创新制度的思想先驱对于传统文化大都曾有离异与回归两种倾向。资本主义发展最早的西欧是一种类型。那里的离异,主要表现为对中世纪千年黑暗的批判与背离;那里的回归,则主要表现为从希腊、罗马古代精神文明中寻求人文主义的力量源泉。

——章开沅《离异与回归》

材料二 就东方具有悠久文化传统的民族的一般情况而言,在早期现代化的起步阶段,即初遇西方文化时,各个民族基本上对西方文化持反对、拒绝、鄙夷的态度;经过一段时间的对比思考之后,先后有一部分人出现对固有文化的离异,主张学习和吸收西方文化……但等到这些国家和地区的现代化事业有了长足的进展之后,又必然出现整体性的对固有文化恢复自信。

——罗福惠《寻绎传统与现代的对话》

(1)据材料一,指出西欧“离异与回归”历史表现各一例,并结合所学知识分析其影响。

(2)试从材料二中“离异”的角度,概述1840—1919年间的中国历史的进化轨迹。