1 . 材料 王充(公元27——约97年),东汉人,家境贫寒,青年入太学读书,在地方做过小官,30岁后辞官家居,潜心著述。在天人感应说,谶纬之说甚嚣尘上之时,他却强调天地的自然物质属性,认为天地的运动是一个自然变化的过程,不具备任何精神作用,并对当时流行的刘邦母与蛟龙感而生刘邦的传说大胆提出异议。他强调“人之所以生者,静气也,死而精气灭,灭而形体朽,朽而成灰土,何用为鬼”,只有“明死人无知”,才能定“厚葬无益”。王充很少偶像崇拜。为了求真求实,他把质询的矛头指向儒家学说的创始人孔子。在《问孔》中,他揭示出孔子学说中的多处矛盾。

但王充在人的穷通祸福和社会的治乱兴衰上,说人“有死生寿夭之命,亦有贵贱贫富之命”,看不到人的主观能动作用,不懂得在社会本身寻找原因,这是王充思想的最大弱点。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括王充的主要思想。

(2)根据材料并结合所学知识,评价王充的思想。

材料 实现近代化(现代化)是近代以来世界各国发展的必由之路,在向近代化(现代化)迈进的过程中,中国和西方各走了一条不同的道路。有学者认为,西方近代的变革首先是精神层面的变革,然后是制度层面的变革,最后才是器物层面的变革,而中国近代的变革顺序却是正好相反的。

(1)依据材料,联系中外近代史上有关史实说明世界及中国近代化的变革顺序。

(2)依据材料及所学知识归纳导致中国与西方变革顺序相反的原因。

材料 《红楼梦》的批评与研究可以分为四个阶段。第一个阶段是从1754年至1901年。

第二阶段是1902年至1949年,这是现代红学的开端。1917年时任北大校长的蔡元培出版《石头记索隐》,继承了清中期以来对《红楼梦》研究的思路。1921年时任北大教授的胡适发表《红楼梦考证》,观点正好与蔡元培相反,两人发生了激烈的争论。胡适使用“科学”、“实验”等方法考证《红楼梦》,吸引了一大批的追随者,真正形成了一个学术流派,开启了现代红学的研究。第三阶段自1949年至1978年。1954年,毛泽东写下了《关于<红楼梦>研究问题的信》,亲自领导和发动了对俞平伯《红楼梦》研究和胡适思想的批判运动,开了建国后将不同学术观点之争同政治斗争联系起来的先河。此后,用阶级斗争分析法研究《红楼梦》成为红学的主流。第四阶段自1978年至现在,以中共十一届三中全会的召开为标志,《红楼梦》研究与海外红学合流而相呼应,从而进入了一个更加彻底的多元化时代

——据陈维昭《红学通史》等

(1)明清时期,以《红楼梦》为代表的中国古典小说发展迅速。请结合时代背景分析其原因。

(2)蔡元培与胡适关于红学的争论体现了当时北大的什么办学方针?结合材料及所学知识分析胡适“开启现代红学研究”的主要思想文化背景。

(3)根据材料指出红学研究第三到第四阶段的变化。结合材料和所学知识分析变化的原因。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二:明清小说繁荣,在唐传奇、宋话本所载故事基础上形成了《三国演义》《西游记》《水浒传》等名著。明中后期,文人与市民的关系日益密切,出现了一批描写市民生活的文人士子,他们更多地使用通俗生动的日常语言,塑造了众多商人、手工业者和市井小民的形象。明清小说中的一些情节被人们津津乐道,如“桃园三结义”“大闹天宫”等。这些小说不仅增长人们的知识,开阔眼界,而且影响了人们的观念。明代有人认为,小说“虽稗官之流,而劝善惩恶,动存鉴戒,不可谓无补于世……读之使人喜而手舞足蹈,悲而掩卷堕泪者,盖亦有之”。

——摘编自周先慎《明清小说》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清朝能够长期统治中国的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明清小说繁荣的原因,并简析明代小说在当时所起的社会作用。

材料一

中国近代妇女解放运动的兴起和发展。女学的兴起和女子受教育权利的确立,救亡图存的需要和女性自身的初步觉醒,使得女子将自身的解放与国家民族的命运联系在一起,响亮地提出了“天下兴亡,匹妇亦有责焉”的口号。

——安徽人文讲坛《天下兴亡,匹“妇”有责》

梁启超曰:“吾推及天下积弱之本,则必自妇人不学始,请备陈其义以告下。……女学最盛者,其国最强,不战而屈人之兵,美是也;女学次盛者,其国次强,英法德日本是也;女学衰,母教失,无业众,智民少,国之所存者幸矣,印度波斯土耳其是也。”

——梁启超《变法通议·论女学》

材料二

(1)据材料一并结合所学知识,分析近代中国“女学”兴起的原因,概括梁启超“女学观”并分析其积极影响。

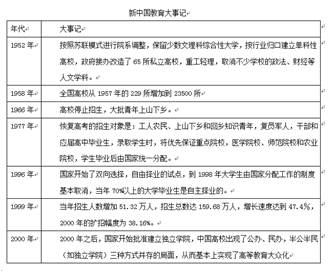

(2)材料二反映新中国高等教育的发展历程。从1952年或2000年中,选取一个发展阶段,概括其特点并说明原因。

| A.反映了新兴地主阶级的要求 |

| B.具有了伦理教育的功能 |

| C.起到了维护贵族社会的作用 |

| D.确立了纪传体史学体裁 |

材料一 人能尽其才,地能尽其利,物能尽其用,货能畅其流——此四事者,富强之大经,治国之大本也。试观日本一国,与西人通商后于我,仿效西方亦后于我,其维新之政为日几何,而今日成效已大有可观……

——孙中山《上李鸿章书》1894年6月

材料二 革命为唯一法门……我们必须倾覆满洲政府,建立民国。革命成功之日……废除专制,实行共和。

——孙中山《在檀香山正埠荷梯厘街戏院的演说》1903年12月

材料三 自1840年以来,各时代思想特征虽十分不同,流派分立,各具理说,个别概念之琐屑,复不可胜计。而最基本之原始动力则是完全一致的。

——摘编自王尔敏《中国近代思想史论》

材料四 20世纪10年代,《新青年》杂志有过一场汉字存废的讨论,主张废除汉字的学者认为:汉字难识难写,不便推广;“新理新事新物之名词,一无所有”;“欲使中国民族成为二十世纪文明之民族;必以废孔学,灭道教为根本之解决,而废记载孔门学说及道教妖言之汉文,尤为根本解决之根本解决。”

(1)与材料一相比,材料二中孙中山改造中国的方式发生了怎样的变化?结合所学知识,分析变化的原因。

(2)结合材料三与所学知识,你认为中国近代思潮不断涌现的原始动力是什么?

(3)结合材料四与所学知识,分析“废汉字”主张提出的时代背景。

材料一 北宋时,经济发达的浙江嘉兴“诗书礼乐相辉相扶,里之秀民、家之良子弟无不风厉于学”。经济落后的夔州路和广南东、西路,文化也逐渐得到普及。如夔州(四川奉节),从前“此邦之人尚不识书”,到庆历年间,“人渐知读书”。两广地区学校相继建立。

北宋时,三河(河北今县)“村民颇知书,以耕桑为业”。南宋时,海州睢佑卿“父祖以农桑为业”,他“独亲于学。作文赋诗,为乡里称道”。北宋时,饶州帽匠吴翁“日与诸生接,观其济济,心慕焉”,他“教子任钧读书,钧少而警拔,于经学颖悟有得”。南宋时,鄂州富商武邦宁“交易豪盛,为一郡之甲”,他叫其次子武康民“读书为士人”。

——《宋史资料汇编》

材料二 宋朝时,城市中坊和市的界限被打破,市分散在城中,“坊巷桥门及隐僻去处,俱是铺席买卖”。城郊和乡村的“草市”也更加普遍。全国出现了数十座较大的市镇。

——高中《历史》必修二

材料三 北宋时,“负担之夫,微乎微者也,日求升合之粟,以活妻儿,尚日那一二钱,令厥子入学,谓之学课。亦欲奖励厥子读书识字,有所进益。”

臣(北宋国子祭酒邢罱)少时业儒,观学徒能具经疏者百无一二,盖传写不给。今板本大备,士庶家皆有之,斯乃儒者逢时之幸也。

——《续资治通鉴长编》

材料四 隋唐均规定:“工商不得入仕。”(《通典》卷一四)。……宋太,宗在淳化三年(992)三月二十一日的诏书中,规定:“如工商杂类人内有奇才异行、卓然,不群者,亦许解送”(《宋会要辑稿·选举》)。甚至还出现“有道释之流还俗赴举”现象。

——《为儒家正声——“重农抑商”非儒家所为》

材料五 近代学者陈寅恪认为:华夏民族之文化’,历数千载之演进,造极于赵宋之世。

——《邓广铭<宋史职官志考证>序》

(1)根据材料一,概括宋代文化普及的特点。

(2)根据材料二、三、四并结合所学知识,分析宋代文化普及的原因。

(3)结合材料和所学知识,简要评述材料五的观点。

材料一“科学技术是第一生产力”。科学技术极大地加速了经济和社会的发展,给人类创造着更舒适便捷的生活环境。而世界近代自然科学是从中世纪的神学束缚中解放出来而发展的,并对封建教会神学产生了极大的冲击。

----《自然科学与神学》

材料二 (20世纪)30年代,原子物理学发展迅速。……获得原子能的理论准备虽然是在欧洲完成的,但在技术上获得和利用原子能却是在美国首先实现的。……战前欧洲大批优秀科学家移居美国,这是世界科技中心从欧洲转移到美国的一个重要原因。

----吴于廑、齐世荣《世界史·现代史编》上册

材料三 爱因斯坦坚信对希特勒只有用暴力才能遏制,于是他写信给当时的美国总统罗斯福,向他通报核裂变的能力。……美国1945年秋天用两颗原子弹轰炸了日本广岛和长崎,从而结束了世界大战。……爱因斯坦并没有参与开发核武器,当他听到核弹轰炸广岛的消息时,他沮丧地说:“呜呼,哀哉。”他在晚年致力于反对原子武器。

—----《世界上下五千年》

回答:

(1)据材料一,试举两例说明近代自然科学是怎样冲击封建教会神学的?

(2)据材料二指出美国原子能技术迅速发展的原因。结合所学知识分析为什么会出现这一情况?

(3)材料三中爱因斯坦通报核裂变的用意何在?后来爱因斯坦对研发核武器的态度发生了什么变化?分析变化的原因并评述这一变化。